2025年諾貝爾生理醫學獎:揭開免疫系統「煞車機制」的神祕面紗

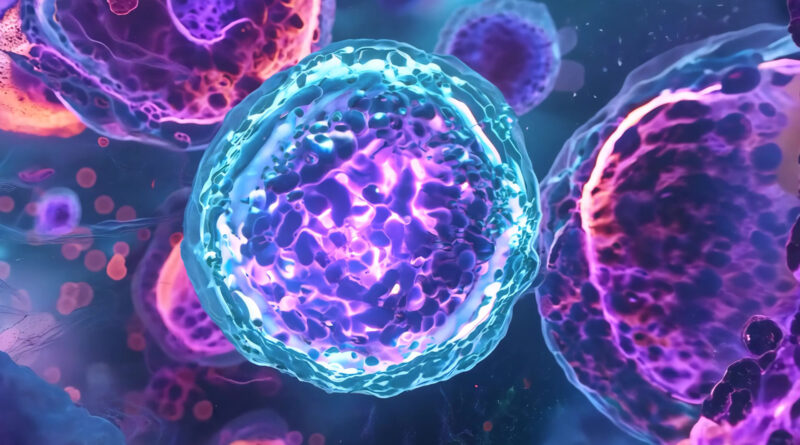

2025年諾貝爾生理醫學獎頒給坂口志文、瑪麗.E.布朗柯與佛瑞德.藍斯德爾,以表彰他們揭示免疫系統「煞車機制」的關鍵貢獻。他們發現調節性T細胞 (Treg) 及其核心基因Foxp3,解釋了人體如何防止免疫系統誤攻自身組織。坂口志文證明CD25⁺T細胞能抑制自體免疫反應,而布朗柯與藍斯德爾則在「scurfy」小鼠與IPEX症候群中發現Foxp3突變是疾病根源。此發現不僅改寫了免疫學教科書,也開啟了Treg為基礎的治療時代——從糖尿病、自體免疫疾病到器官移植與癌症免疫治療,皆展現廣大潛力。這一成果彰顯基礎研究的長遠價值與對臨床醫學的深遠影響。

Read more