用磁場調節大腦的開關:經顱磁刺激

市面上販售的磁性手環、磁枕、磁腰帶等產品,這類磁療商品的用途聽起來很吸引人,但根據目前研究,它們並未展現明確且可信的證據。事實上磁場確實可以用來調節情緒,尤其可應用於藥物難治型憂鬱症的治療,這就是經顱磁刺激。經顱磁刺激是一種非侵入性的治療設備,主要使用脈衝磁場,讓神經組織產生感應電流,對大腦皮質、脊髓根以及顱神經和周圍神經進行刺激,廣泛應用於臨床神經科學與精神病學,在基礎科學研究上也具有極大潛力。

撰文|穿山甲

磁場雖然早已應用於醫療領域,但相對於光學與電學等應用仍然較少。有一種磁場應用被宣稱為可治療憂鬱症,乍聽之下似乎令人難以置信。然而這確實是存在且經過科學驗證的儀器,這就是經顱磁刺激(Transcranial magnetic stimulation, TMS)。經顱磁刺激可是與全頭型腦磁圖、正子電腦斷層攝影、大腦功能性磁振造影並列為二十一世紀四大腦科學技術。由於不需手術,治療方式也是基於磁場聚焦,所以是一種非侵入性的神經治療技術,治療過程安全性高,療程後的副作用也較少。其技術早在2008年已經獲得美國食品藥品監督管理局批准用於重度抑鬱症的治療,其安全性可見一斑。

脈衝磁場 刺激神經

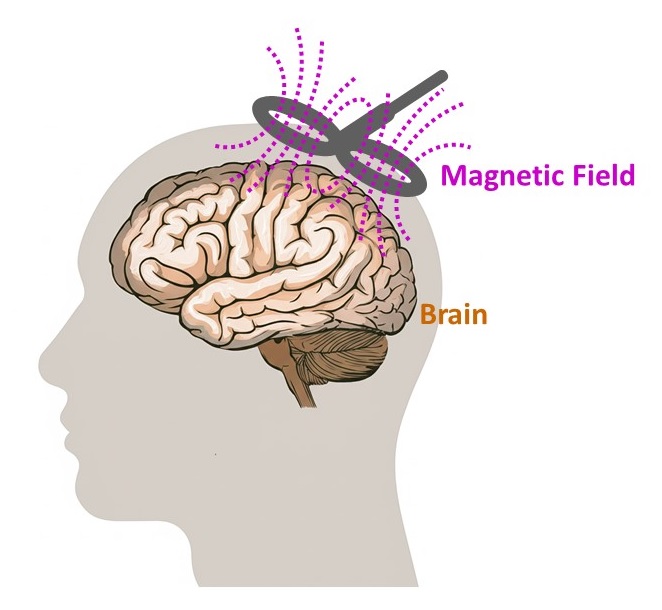

最早的單脈衝經顱磁刺激是由Anthony Barker於1985年首次提出,在刺激線圈內流過短暫且快速變化的高壓電流,能夠產生瞬間的強磁場,並將其施加於頭部區域。基於電磁感應原理,瞬間的強磁場可以穿透顱骨在需要刺激的組織中形成感應電流。感應電流作用於大腦的皮質區域後,將導致線圈附近區域的神經元組合去極化,並根據其功能區塊產生行為或神經生理反應,如圖1所示。對於人類大腦而言,經顱磁刺激誘發的初始電流大約在4-8 kA,搭配100-200 μs快速的峰對蜂變化率,其感應的電流密度約在7-15 mAcm−2左右,感應電流強度會隨著遠離線圈快速衰減,強度也與初始流通於線圈的電流成正比。磁刺激依照刺激方式、頻率與強度,會產生不同效果。一般來說,在頻率小於1 Hz屬於低頻,對大腦皮質有抑制作用,高於5 Hz屬於高頻,對大腦皮質具有興奮效果。

磁場激發 精密控制

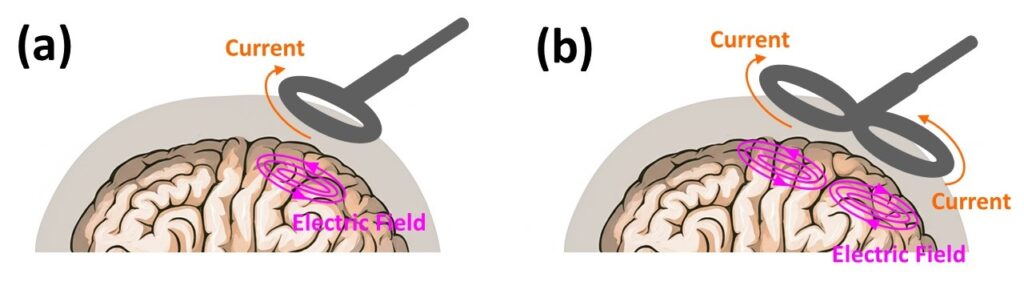

磁刺激的設備主要由線圈、控制器、電容三個部分組成。電容在於儲存從電源累積的大量電荷,控制器在於設定電流的大小與釋放時間,當控制器送出觸發訊號時,各開關將會依序被打開,讓儲存在電容中的大量電荷送出,並流經線圈產生連續的脈衝磁場。目前的設備可以從電腦介面設定各種的磁刺激參數,例如每秒的磁刺激數量或磁刺激強度等。連續導通的大電流,隨著時間的推移,亦會逐漸讓線圈發熱,也必須做好散熱,以及控制磁刺激的產生時間。線圈冷卻方式一般有自然冷卻、風冷、液冷,以及半導體冷卻等,線圈附近亦會埋設測溫元件,即時監控線圈溫度。線圈的尺寸特徵會決定磁刺激的空間分辨率、磁場聚焦能力、誘發大腦皮質內電流的強度,以及磁場穿透深度等。一般而言,線圈的尺寸越小,空間選擇性越高,但磁場就會相對較弱,線圈發熱的速度也會更快。較常見的線圈形狀有圓形與八字形兩種,如圖2所示。若為圓形線圈,感應電場強度隨圓形的半徑方向增加而增強,在邊緣處強度最大。八字形線圈則會在腦內形成兩個感應電場的渦旋,兩個渦漩的接近處強度最強,電場約莫為其它處的三倍,可以提供局部和聚焦磁刺激。

刺激區域 反應不同

當磁刺激作用於大腦的初級運動皮層時,該信號可以觸發皮質脊髓束和相關迴路,致使受到刺激的肌肉發生抽動。如果作用於視覺皮層,則會在視網膜上發生反應,例如可能會在眼睛視野的特定區域誘發產生閃光幻覺。如果是作用在其他層次的皮質部位,例如記憶、運動協調、語言,亦或專注力等認知功能區域,磁刺激可以干擾該目標皮質區域關聯的生理或行為反應,擾亂連結網絡內的訊號處理與交換通訊,打亂神經放電的編碼節奏。正如上述功能,磁刺激逐漸發展為探索神經科學的重要工具之一,可以用來探測大腦特定皮質區域與運動、視覺、行為甚至認知等相關反應的關聯性與功效。在知道這些關聯性後,可以進一步應用於復健醫學與神經科學,治療腦損傷的後遺症。驅動與刺激患部丟失功能的區域,使其能夠重新連結映射。藉由重複訓練使其恢復到足夠的刺激水平。同樣地,磁刺激也可以藉由紀錄行為反應與過往文獻數據比較,用來辨識患者的病程,瞭解疾病的嚴重程度。然而,由於磁場是不可視且無法直接觀測腦內區域,這會導致無法確定磁刺激的準確位置,所以有基於核磁共振影像的神經導航技術出現。雖然有助於磁刺激的磁場定位,但成本過高,實務上仍以輔助醫師判斷各種病因為主,很少用於導航使用。

調節大腦 治療憂鬱

在憂鬱症的治療方面,憂鬱症與大腦皮質、視丘、海馬迴,以及杏仁核等調節情緒區域的活動失衡有關,會影響情緒、思考與認知行為,與單純的憂鬱不同,會持續產生病徵,影響生活與自理行為甚鉅。左側背外側前額葉皮質與正面情緒與快樂感密切相關,右側背外側前額葉皮質則處理負面情緒,通常憂鬱症患者左側功能會較弱,右側則會異常增強。所以理論上改善背外側前額葉區域的功能,有助於改善患者的情緒障礙,也就是可藉由磁刺激來改變背外側前額葉區域,用以達到治療憂鬱症的功效。磁刺激亦可以用來治療強迫症,減輕強迫與重複行為的程度,也有許多文獻顯示可改善焦慮症、創傷後壓力症候群,以及思覺失調等病症。

由於磁刺激能夠重新塑造大腦皮質與其相關神經網絡的興奮程度與刺激活動水平,遂成為現代臨床神經科學診斷分析的有效工具。對於基礎腦科學領域的研究,磁刺激亦可以結合功能性磁振造、腦磁圖、腦電圖等腦部映射技術,探索大腦各部分的結構與特性,以及相關神經的擴展與網絡分佈路徑,理解身體知覺、認知與運動反應,從而可以更好地瞭解大腦與身體的相互作用關係,用以優化治療方法。

參考文獻

- I. Mercado-Gutierrez et al., “Devices and technology in transcranial magnetic stimulation: a systematic review,” Brain Sciences, vol. 12, p. 1218, 2022.

- Chail et al., “Transcranial magnetic stimulation: A review of its evolution and current applications,” Industrial Psychiatry Journal, vol. 27, pp. 172–180, 2018.

- Valero-Cabré, “Transcranial magnetic stimulation in basic and clinical neuroscience: A comprehensive review of fundamental principles and novel insights,” Neuroscience & Biobehavioral Reviews, vol. 83, pp. 381–404, 2017.

- Shirota and Y. Ugawa, “Transcranial magnetic stimulation,” Current Opinion in Behavioral Sciences, vol. 58, p. 101396, 2024.