地下流體的騷動(一):地震學演進的2500年

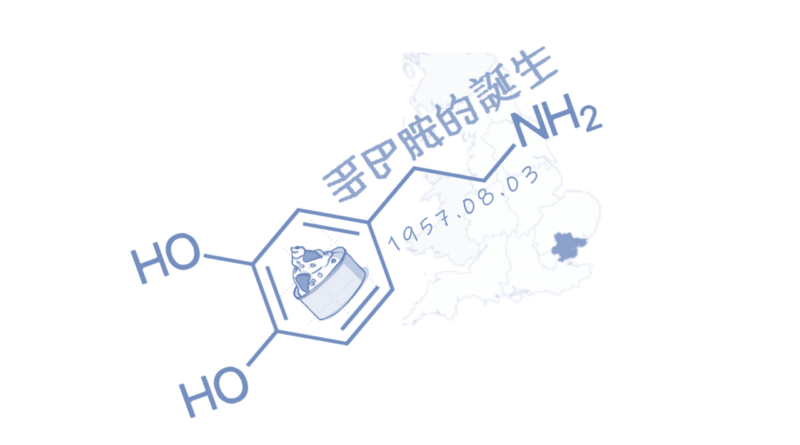

地震不只是兩塊大石頭(板塊)相互擠壓、卡住和碰撞,古人早就發現,在地震來臨前,井水會先變得不對勁,像是消失、混濁、甚至冒泡。直到二十世紀,科學家才開始認真傾聽這些地下流體的警告,把它們納入地震預測的工具箱。由於斷層並不是完全由乾燥的岩石組成,它還包含水和氣體等物質,也就是說,我們腳下的岩石就像是塊巨大的「濕海綿」,當你用力壓它,水會往哪裡跑呢?水是幾乎無法壓縮的,當受到擠壓而壓力飆升時,那會發生什麼變化?最新的研究更精彩,科學家發現在地底深處居然有個「流體儲藏室」!但地震並不是發生在這區塊,而是在它上方的岩層,這又是為什麼?

Read more