商周時期的青銅鉞與相關文字的創造(下)

青銅鉞在商周時期也是一種儀仗器、周天子對軍事領袖的重要賞賜物,以及軍權、王權的象徵。商代晚期金文、甲骨文「王」字的造字初義便是一把巨大且不納柲的斧鉞,在卜辭中指商王。以商代青銅鉞象形所創的文字還有甲骨文的「戉」,學者們對「戉」所象的鉞之類型並沒有一致看法,甚至可能未見於現存文物。「戉」字在卜辭中幾乎都假借表年歲的「歲」。「戊」字過去亦有源於斧鉞類兵器之說,但其實可能造字初義是安陽考古常見的石鐮刀。

撰文|江柏毅

青銅鉞在商周時期也是一種儀仗器。《逸周書・克殷解》追述在牧野之戰後的軍禮上「周公把大鉞,召公把小鉞,以夾王」,類似的記載也見於《周禮・夏官・司馬》:「若師有功,則左執律、右秉鉞以先,愷樂獻于社」。周成王在即將駕崩,命召公、畢公率諸侯相康王時所作《尚書・顧命》則提及「一人冕執劉,立於東堂;一人冕執鉞,立於西堂;一人冕執戣,立於東垂;一人冕執瞿,立於西垂。」

北京故宮博物院藏西周晚期器師克盨銘文記載周宣王時期王室對克的册命及賞賜時提到「賜汝秬鬯一卣… 素鉞。敬夙夕勿廢朕命」,而同為周宣王時期青銅器的虢季子白盤銘文則記載了子白戰勝玁狁,向天子獻捷、獻俘後得到賞賜:「王賜乘馬…賜用鉞,用征蠻方。子子孫孫,萬年無疆。」這兩則銘文反映了西周晚期青銅鉞是周天子對軍事領袖的重要賞賜物,用於册命禮和獻捷、獻俘禮等儀式。《禮記・王制》記載「諸侯,賜弓矢然後征,賜鈇鉞然後殺,賜圭瓚然後為鬯」,表明在鄰國發生政治紛亂時,周天子賜青銅鉞給諸侯後,諸侯便能代王誅殺罪臣。相近的記載也見於《左傳・昭公四年》楚共王欲殺齊國弒君之臣慶封。《禮記正義・王制》則記載晉文侯雖獲得周天子的弓矢賞賜,但因沒有受賜鈇鉞,不得專殺,只好執衛侯,歸之於京師(註十一)。目前中國各地出土西周時期封國青銅鉞的風格相當一致(圖一),可能與來源為周天子的賞賜有關,而與商代鉞有所不同。

從考古發現來看,商代青銅鉞多出土於墓葬,且從墓葬的大小、隨葬品類別、數量等來推測,墓主的社會階級高低不一,部分可能是從事軍事相關職事的各級貴族軍事領袖。商王武丁的王后婦好墓中便出土有大型鉞(圖二),推測可能便是軍權、王權的象徵(註十二)。

「王」是一個相當常見的中文字,從《說文解字》:「王,天下所歸往也。董仲舒曰:古之造文者,三畫而連其中謂之王。三者,天地人也。而參通之者,王也。孔子曰:一貫三爲王。凡王之屬皆从王。,古文王」可知,許慎認為「王」是一個名詞,是天下所歸附的對象。他認同孔子和董仲舒對「王」字的造字看法,表明能夠通達天、地、人三道者為「王」。許慎的見解體現了強烈的儒家思想和政治色彩,但他對「王」字的解釋其實是待商榷的,原因在於當時他所見到「王」字為小篆和年代較小篆早些的戰國時期古文,而「王」字其實有更為古老而許慎所未見的字形,晚清吳大澂便認為「漢儒多依小篆以說經,與古初造字之本義不盡合」,所以「王」字造字初義的揭示應從最古老的商代晚期甲骨文和金文字形來探究。

甲骨文「王」字中年代較早的字形是個高尖的三角錐形,於其頂部有一道短橫劃貫穿之。這類字形可見以整體挖空或以單線刻劃方式呈現錐形輪廓。年代稍晚的字形則可見錐形底部線條朝兩端拉伸,使之如地平線般略為突出於錐形之外。年代更晚的字形又在錐形頂部新添另一道平行的短橫畫。到了最後,甲骨文「王」字的錐形部分改以一長豎筆取代,形成三短橫畫加一長豎筆的結構(圖十一),已與今日的「王」字高度相似,差別只在於底部的短橫劃距離其上的二筆短橫劃稍遠,而非三短橫劃彼此等距。「王」字的甲骨文也有與商代晚期金文「王」字相似的字形,它們在底部線條都呈現上弦的彎月狀;商代晚期金文也可見到以高窄三角錐形,或以單豎筆代之的字形,與甲骨文相似(圖十二)。

「王」是一個獨體字,由於字形簡單而不易看出其造字初義,過去曾有學者提出火焰說、地中有火之形說、倒置的冠冕說、王者端坐或肅容而立說、男性生殖器、大人之形說等,諸說均各有所憑而具不同程度的解釋力,但目前較具影響力且深受支持的看法來自於吳其昌(註十三),並由林沄進一步申論之。他們主張「王」字的造字初義是一把巨大且不納柲的斧鉞,若將商代晚期金文中較圖像化的字形與出土青銅鉞進行比對,其高度相似性可資證明不納柲之斧鉞說為真,同時我們也可明瞭「王」字彎月般底部之所象實為斧鉞的刃部,中間短橫劃所象為肩部,頂部短橫劃則象內部之一側(圖十二)。

「王」在卜辭中指商王,也就是商朝的最高統治者。在卜辭中商王常自稱「余一人」或「一人」,與西周金文中周王自稱「余一人」、「我一人」同,表現的都是至高無上的優越。從卜辭可知,商王有權處置貴族的土地,不僅能進行封賜,也能強制徵取、剝奪。商王也是王朝武裝力量的最高統帥,有時會命令將領,或甚至親率軍隊征討敵對的方國。此外,商王也是神權政治的首領,把持著對天神、地衹和人鬼的祭祀權。

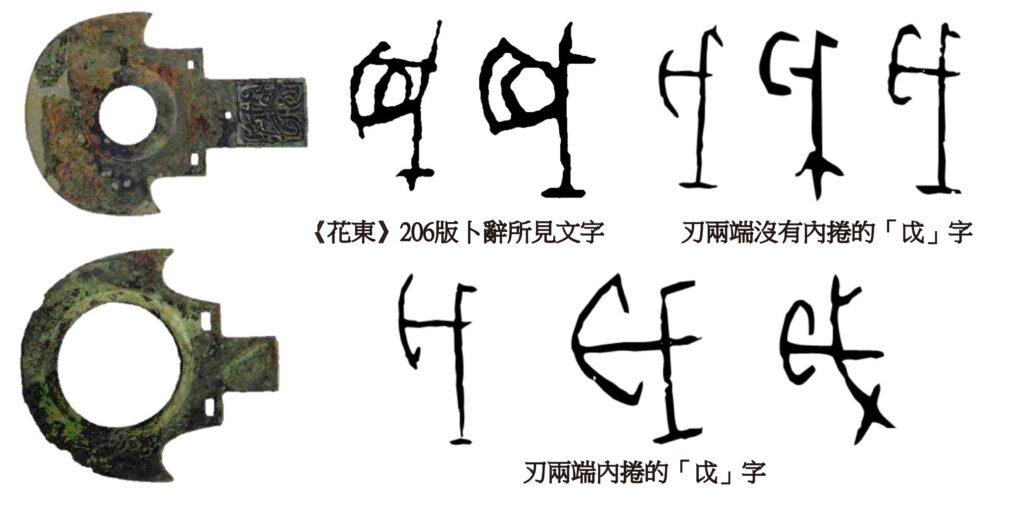

極可能是以青銅鉞象形所創的文字還有甲骨文的「戉」,字形可分為二型,共同特徵為廣刃和凸出木柲的長內,不同點在於其中一型的刃兩端並沒有往內捲,另一型則有,但此差異因只是寫法的不同,而不是所象器物的差異,他們可能都是由《花東》206版卜辭所見鉞身帶圓穿孔的文字線條化而來(圖十三)。

學者們對「戉」所象的鉞之類型並沒有一致看法,甚至可能未見於現存文物。「戉」字在卜辭中幾乎都假借表年歲的「歲」,出現於貞問農作收成的「今歲」、「來歲」,也就是今年、來年。甲骨文的「歲」字後來在「戉」的字形基礎上分化而來,字形特點為方折的刃,刃後或可見到兩點或短線(圖十四)。在卜辭中該字並不表年歲的「歲」,而是一種祭名或用牲法。

西周早期青銅器利簋銘文中也可見到與甲骨文「歲」字相似的字形(圖十五),然而學者們對於銘文前幾句「武王征商,唯甲子朝,歲鼎克,聞有商」中的「歲鼎」所指為何沒有共識,有些認為「歲」是指一歲,也就是一年,「鼎」要讀作「貞」,「歲貞」義為貞問一年之事;有些則認為「歲」指歲星,也就是木星,「歲鼎」意味歲星正當空;也有學者認為「歲」指歲星,「鼎」讀作貞,「歲鼎」的意思與貞卜有關;還有學者認為「歲」即指歲祭,而「歲貞」應分開讀,表舉行歲祭、進行貞卜。其餘還有「歲貞」表時間用語「正月」、表持鉞的看法,不勝枚舉。甲骨文的「歲」字另有一種字形不从兩點而从二「止」(腳步)形,借行走之意表歲月之推移,為西周中後期金文所沿用(圖十五)。

商代晚期金文和甲骨文的「戊」字可粗分為三型,金文皆可找到相對應的甲骨文字形,第三型金文應是由第二型演變而來,並未見相對應的甲骨文字形。這些字的共同特徵是帶柲,木柲有直、有曲,柲前端有一橫桿連結兵器。根據兵器刃部的形態進行細分,刃部呈彎月,弧口向外的「戊」字為第一型(圖十六),刃部平直的為第二型(圖十七、十八),刃部亦呈彎月,弧口向內的為第三型(圖十九)。學界過去多認為「戊」字的造字初義也源於某種斧鉞類兵器,但具體為何,學者們卻始終含糊其辭,原因在於迄今考古發掘的商代斧鉞中其實未見形態與「戊」字相似者,也因此「戊」字源於斧鉞之說實有疑義。在卜辭中「戊」字未見本義的用法,全都假借為干支名使用,故無法一探「戊」字字源。王寧認為「戊」之所象為安陽考古相當常見的商代石鐮刀(圖二十),也就是傳世文獻裡所說的「鈇」(註十四),其一側平直,另一側弧曲,兩側都有刃可用來砍斫,刀身中段有對稱二孔用於縛柲,可備一說。

註釋

註十一:《禮記正義.王制》:「若晉文侯文公受王弓矢之賜者。」「賜鈇鉞」者,謂上公九命,得賜鈇鉞,然後鄰國臣弒君,子弒父者,得專討之。晉文侯雖受弓矢,不受鈇鉞。崔氏云:「以不得鈇鉞,不得專殺,故執衛侯,歸之於京師。」

註十二:婦好為商王武丁之嫡妻,從卜辭可知曾主持商王室的祭祀、參與王室事務,並率領諸將對外征戰。

註十三:吳其昌在《金文名象疏證.兵器篇.説王》中首先提到:「王字之本義,斧也」、「蓋古之王者,皆以威力征服天下,遂驕然自大,以爲在諸侯之上而稱王,以『王』之本義爲斧故。斧形即『王』字,故繪斧於扆。」

註十四:《說文解字》:「鈇,莝斫刀也。从金,夫聲。」

參考文獻

- 丁亮

2011〈從身體感論中國古代君子之「威」〉,《考古人類學刊》第七十四期,頁89-118。 - 王宇信、徐義華

2011《商代國家與社會》,北京:中國社會科學出版社。 - 王寧

2010〈由甲骨文「戊」字說古器物「鈇」〉,發表於中國社會科學院歷史研究所先秦史研究室網站,2010年11月14日。

2010〈關于「戊」的補記〉,發表於中國社會科學院歷史研究所先秦史研究室網站,2010年11月15日。 - 中國社會科學院考古研究所(編著)

1980《殷墟婦好墓》,北京:文物出版社。 - 中國社會科學院考古研究所二里頭工作隊

2002〈河南偃師市二里頭遺址發現一件青銅鉞〉,《考古》第十一期,頁31-34。 - 成東、鍾少異

1990《中國古代兵器圖集》,北京:解放軍出版社。 - 朱鳳瀚

2009《中國青銅器綜論》,上海:上海古籍出版社。 - 吳其昌

2009《吳其昌文集》(2)(金文名象疏證.兵器篇),太原:三晉出版社。 - 李宗焜

2012〈婦好在武丁王朝的角色〉,輯於李宗焜主編,《古文字與古代史》第三輯,頁79-106,臺北:中央研究院歷史語言研究所。 - 杜迺松

1983〈青銅鉞初步研究〉,《考古與文物》第五期,頁66-70,65。 - 河北省文物研究所(編著)

1985《藁城台西商代遺址》,北京:文物出版社。 - 林志強、潘曉麗

2023〈漢字演變視域下的「王」和「玉」〉,《出土文獻綜合研究集刊》第十八輯,頁138-148。 - 林沄

1965〈說王〉,《考古》第六期,頁311-312。

2018《商史三題》,臺北:中央研究院歷史語言研究所。 - 周法高

1974《金文詁林》,香港:香港中文大學。 - 姜晰中

2021《商代甲骨文中兵器類字字形義整理與研究 – 以戈、戌、戉、或、戊為例》,北京:北京外國語大學碩士論文。 - 陳旭、楊新平

1984〈商周青銅鉞〉,《中原文物》第四期,頁71-75,30。 - 陳芳妹

1997〈商後期青銅斧鉞制的發展及其文化意義〉,輯於臧振華編,《中國考古學與歷史學之整合研究》,頁983-1052,臺北:中央研究院歷史語言研究所。 - 郭妍利

2014《商代青銅兵器研究》,北京:社會科學文獻出版社。 - 郭寶鈞

1961〈殷周的青銅武器〉,《考古》第二期,頁111-118。 - 張家海、儲昭華

2020〈從「王」的涵義演變看中國傳統政治的文質兩面性〉,《人文論叢》第一期,頁21-31。 - 許鵬飛

2018〈鉞代表的軍權意義的起源與發展〉,《考古》第一期,頁88-97。 - 湖北省文物考古研究所(編著)

2001《盤龍城 – 1963~1964年考古發掘報告》,北京:文物出版社。 - 黃光義

2022〈「成」字補釋〉,《東莞理工學院學報》第二十九卷,第六期,頁38-44。 - 勞榦

1968〈古文字試釋〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊──恭祝總統蔣公八秩晉二華誕暨本所成立四十周年紀念專號》第四十本,頁37-51。 - 楊玲

2003〈簡論中國斧鉞的發展〉,《文博》第二期,頁41-44。 - 楊錫璋、楊寶成

1986〈商代的青銅鉞〉,輯於《中國考古學研究》編委會編,《中國考古學研究 – 夏鼐先生考古五十年紀念論文集》,頁128-138,北京:文物出版社。 - 齊文心

1991〈王字本義試探〉,《歷史研究》第四期,頁141-145。 - 劉思鐲

2022〈殷墟墓葬隨葬青銅鉞的初步研究〉,《南方文物》第二期,頁226-233。 - 劉晨

2013《中國北方地區青銅斧鉞研究》,吉林:吉林大學碩士論文。 - 劉晨、井中偉

2023〈考古視野下的商周銅鉞與軍禮〉,《華夏考古》第四期,頁63-73,78 - 劉靜

2007〈先秦時期青銅鉞的再研究〉,《故宮博物院院刊》第二期,頁52-79。 - 蔡哲茂

2006〈論殷卜辭中的「□」字為成湯之「成」——兼論「□」「□」為咸字說〉,《史語所集刊》第七十七本第一分,頁1-32。 - 韓江蘇、江林昌

2010《《殷本紀》訂補與商史人物徵》,北京:中國社會科學出版社。 - 蘇芳淑

1998〈美國弗利爾美術館藏晚商青銅鉞〉,輯於中國社會科學院考古研究所編,《中國商文化國際學術討論會論文集》,頁375-379,北京:中國大百科全書出版社。 - 錢耀鵬

2009〈中國古代斧鉞制度的初步研究〉,《考古學報》第一期,頁1-34。 - 謝明文

2016〈「或」字補說〉,輯於中國文化遺產研究院編,《出土文獻研究》(第十五輯),頁14-33,上海:中西書局。