頭上有著雙角的「萈」與「廌」

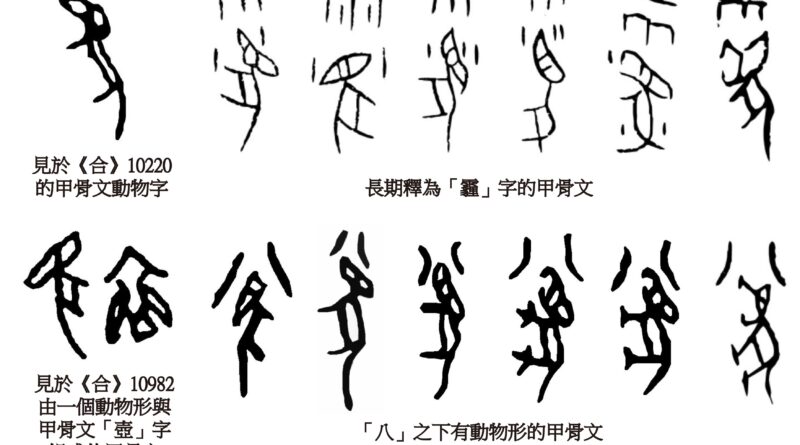

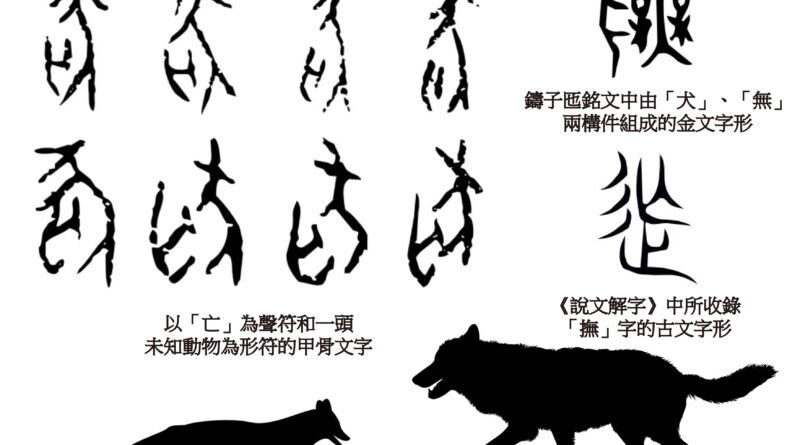

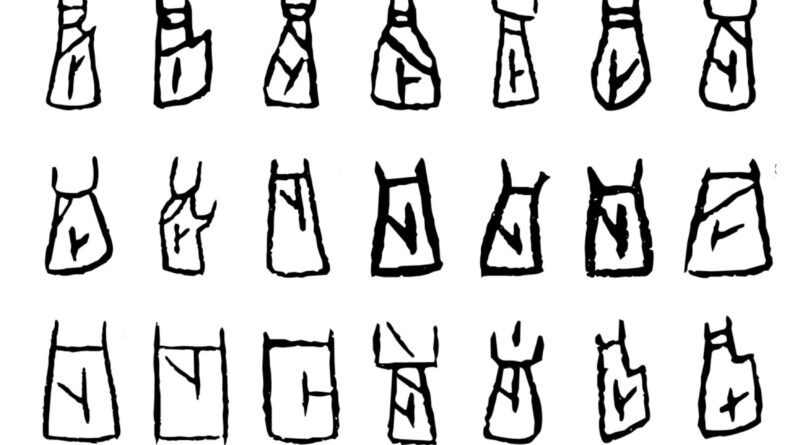

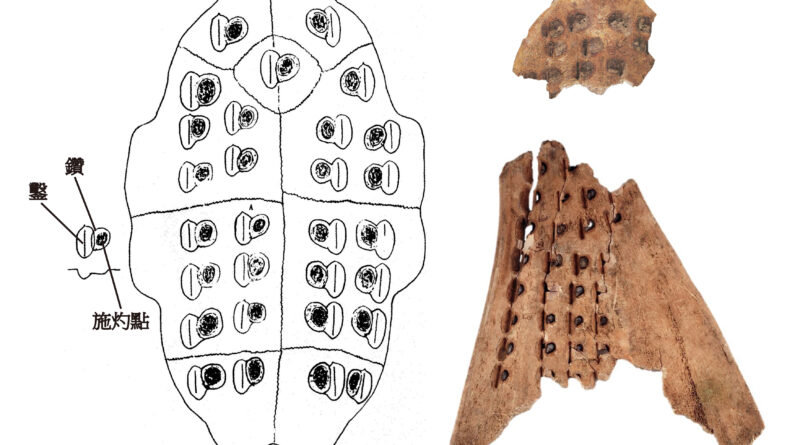

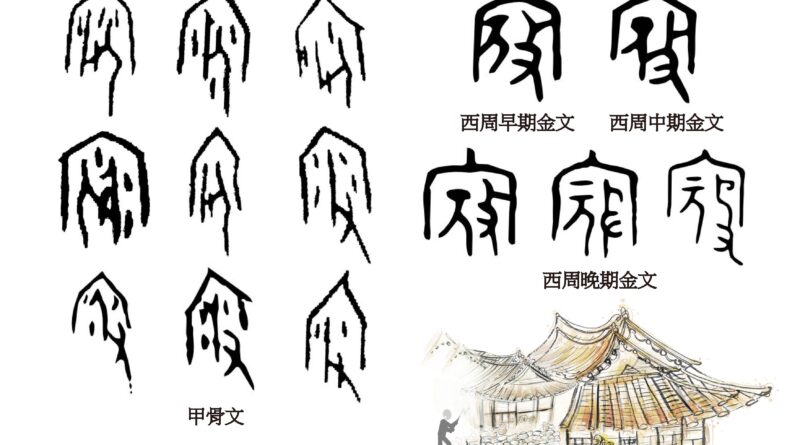

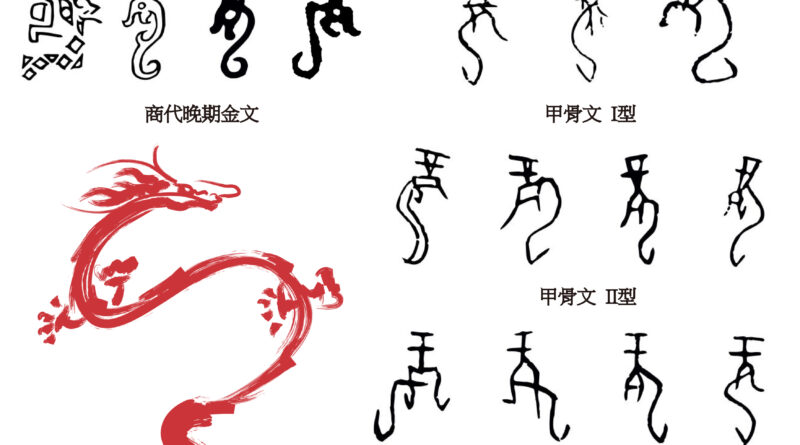

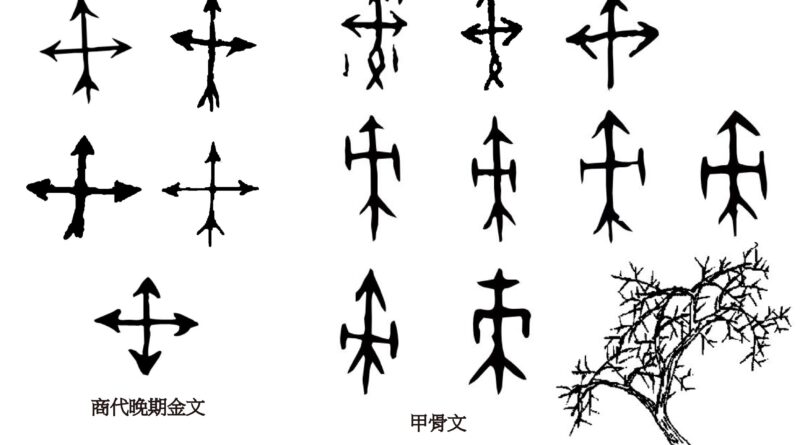

甲骨文裡有個釋為「萈」的動物字,頭頂上有彎折雙角、脖子略、身軀粗壯、短尾下垂,推測指岩羊。商代晚期金文與甲骨文中還有個釋為「廌」的動物字,特色為頭頂上不甚長且微向內曲的雙角、僅以單線勾勒的修長身軀,以及於末端開岔的下垂長尾,究竟是何種動物迄今沒有定論,但可確定是一種野生動物,也作為祭祀犧牲,而非許慎《說文》中所解釋的獨角解廌神獸。西周金文裡還有一個由「廌」、「水」、「去」(「大」和「口」)三構件合組的「灋」字,是「法」字的古體,但在早期都被假借為「廢」,造字創意不明,但從廌為真實動物可推知《說文》對「灋」的解釋並不正確。解廌的神獸神判觀念形成時間可能在西漢中後期以後,與漢代天人感應論、讖緯之學及西域、印度神異文化的傳入有關。

Read more