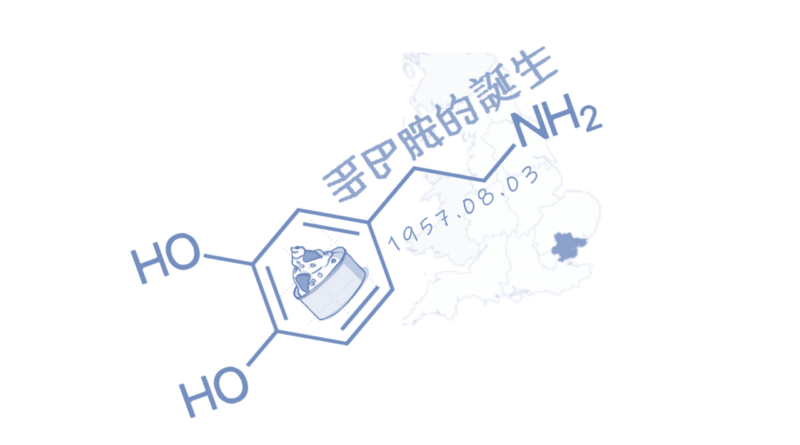

總統可以「物」人子弟嗎?

自臺灣民選總統以來,歷任總統多數具有法律背景,但2024年賴清德打破常規,成為首位具醫學背景的總統。那麼,未來若有物理系背景的總統會如何呢?在今年6月墨西哥選出史上第一位女總統克勞迪婭.辛鮑姆,她畢業於物理系。在過去,德國前總理安吉拉.梅克爾、印度前總統阿卜杜勒.卡拉姆,以及希臘的前總理盧卡斯.帕帕季莫斯也都擁有物理學的背景,他們如何運用科學知識在政治領域大放異彩呢?科學訓練為他們帶來獨特視角,更為國家發展注入新動能。讓我們一同深入瞭解,這些「物」人子弟如何來領導自己的國家。

Read more