文字與文物所見古代中國的軍戰斷首、截耳與獵首風俗(上)

「馘」、「聝」二字是否為一字之異體,長期以來便爭執不斷。若從商代晚期金文、甲骨文字形與族徽銘文來看,「聝」字出現的時間並不比「馘」晚,同時反映的商代晚期軍戰斷首與截耳之俗。商代人頭骨刻辭便反映著商人曾以敵對外族首領首級祭祀祖先。

撰文|江柏毅

「馘」、「聝」(音「國」)二字音同形近,但是否為一字之異體,長期以來便爭執不斷。以《說文解字》為首的一派認為二字屬異體關係,字義指戰爭時割下敵人的耳朵(或特別是左耳)以作為殺敵之憑證(註一),學者多從此說(註二)。認為二字相異的觀點最早見於唐《毛詩正義》、陸德明《經典釋文》引晉呂忱《字林》所言,主張「截耳則作耳傍,獻首則作首傍」,一些現代學者也持此觀點,如徐中舒認為「馘」乃折首而非斷耳,並認為「馘」是「聝」之本,是由於後來計功的實物由首發展成耳,字形才發生變化。劉永綏、王長丰等人根據古文獻記載(註三)也有類似看法,認為二字均為形聲字,意符使用「首」或「耳」各有道理,分別指的是軍戰斷首與截耳,且截耳是因斷首不便為之才應運而生,也因此「聝」字的出現應較「馘」為晚,但從古文字造字初義的角度,真是如此嗎?

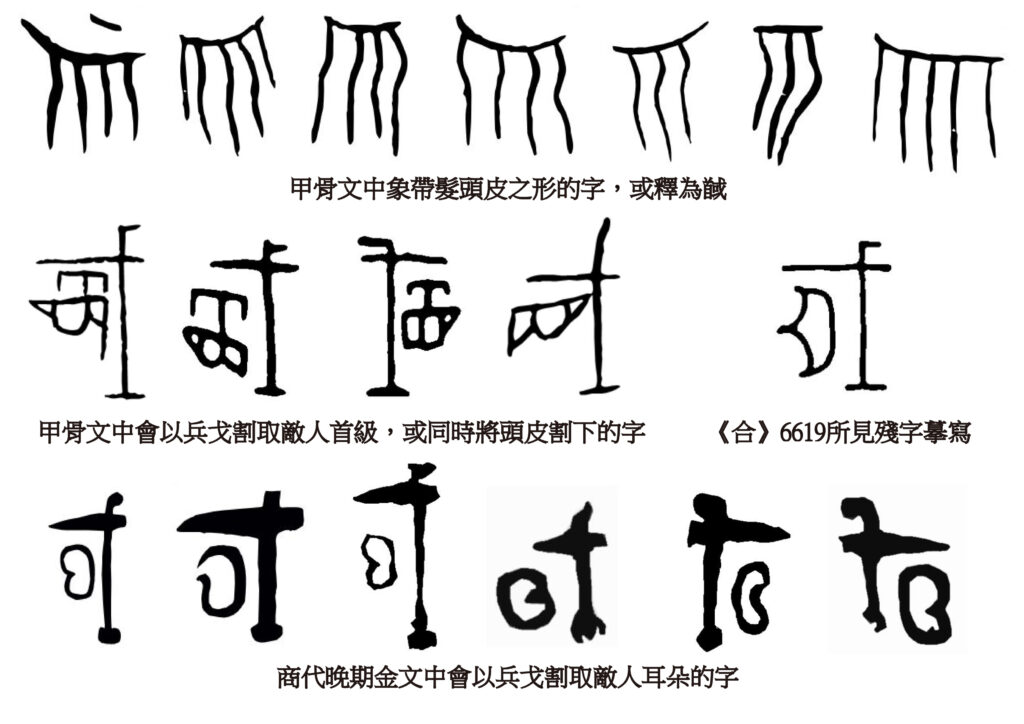

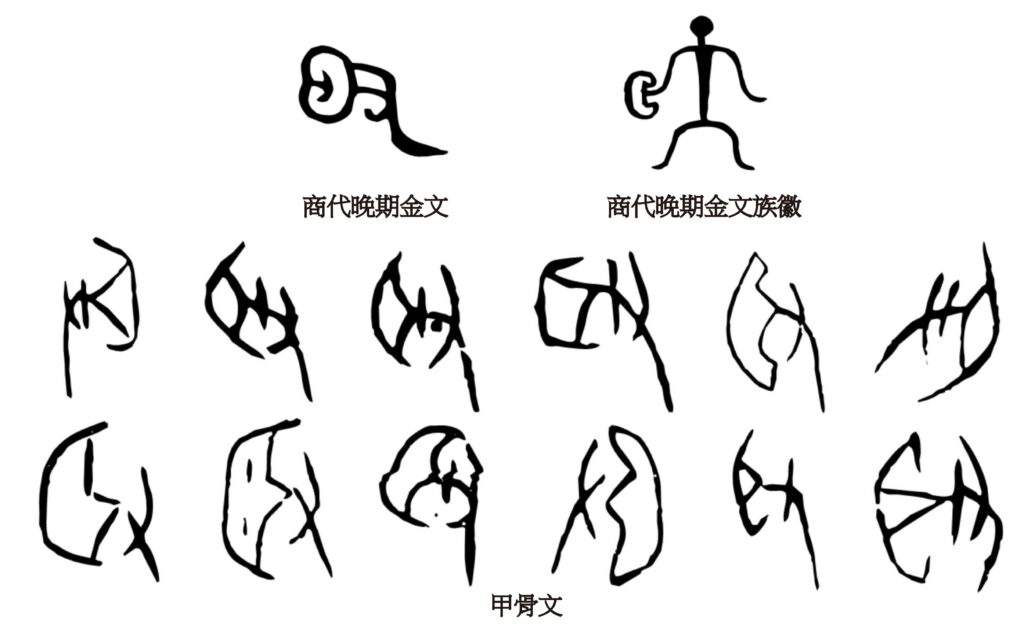

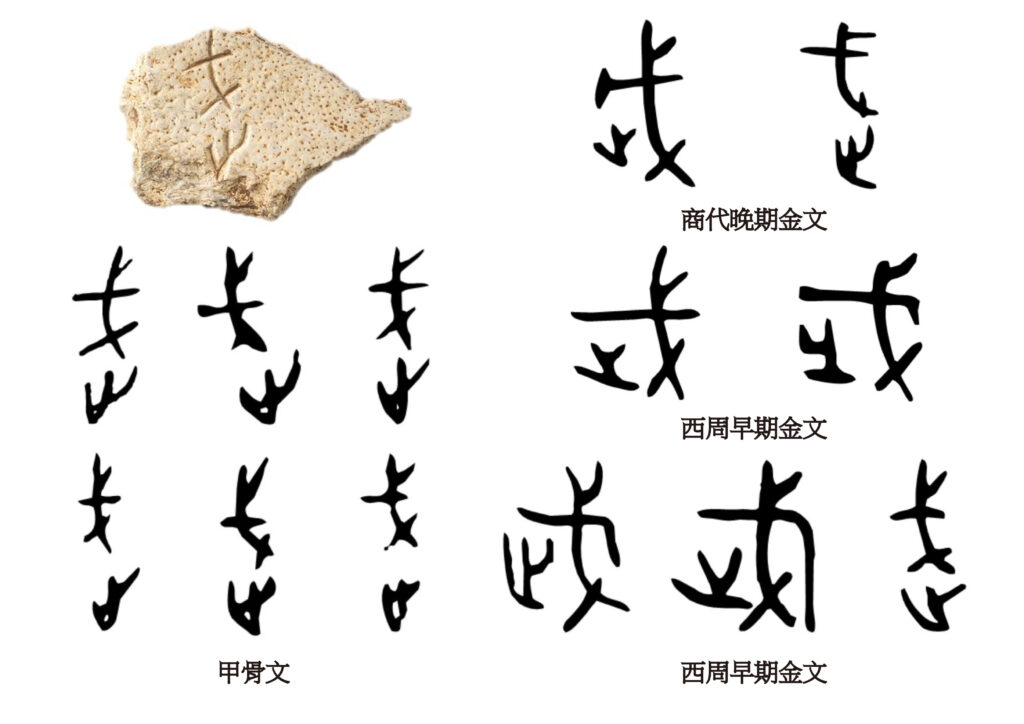

甲骨文中有個「戈」下有繩索連結一只眼睛(目)的字形(圖一),應是個會意字,由於甲骨文的造字常例裡常見以「目」代「首」,可知該字整體會以兵戈割取敵人首級,再將其以戈懸掛。甲骨文中另可見「戈」下僅有一只眼睛的字形,應是前字的訛寫或省寫(圖一)。甲骨文中其實也有一個依稀可辨是从「戈」从「耳」的殘字,見於《合》6619片甲骨,類似的字形也可在商代晚期金文中找到(圖一),全字會以兵戈割取敵人的耳朵(左耳或右耳廓均有)。甲骨文與商代晚期金文中還可見到一個从「耳」从「又」(或「左」)的字形,象手持耳形(圖二),釋為「取」,若參考《說文解字》對「取」字的解釋(註一),該字會戰時捕獲俘聝,割耳計數、計功。商晚期青銅器父癸尊所見族徽也可見到一正立之人右手上持著一只耳朵(圖二),應同是表現截耳之義。

在甲骨文字的造字中首(目)、口的表意並沒有混用的情況,也因此再從上揭古文字的檢視可推知商代晚期其實並存有軍戰斷首與截耳之俗。孫海波等人將甲骨文中「戈」下有線繩連結一只眼睛的字形釋為「馘」應是正確的,而「戈」下僅有一「目」的字形應可另釋為「聝」。「聝」字出現的時間不比「馘」晚。

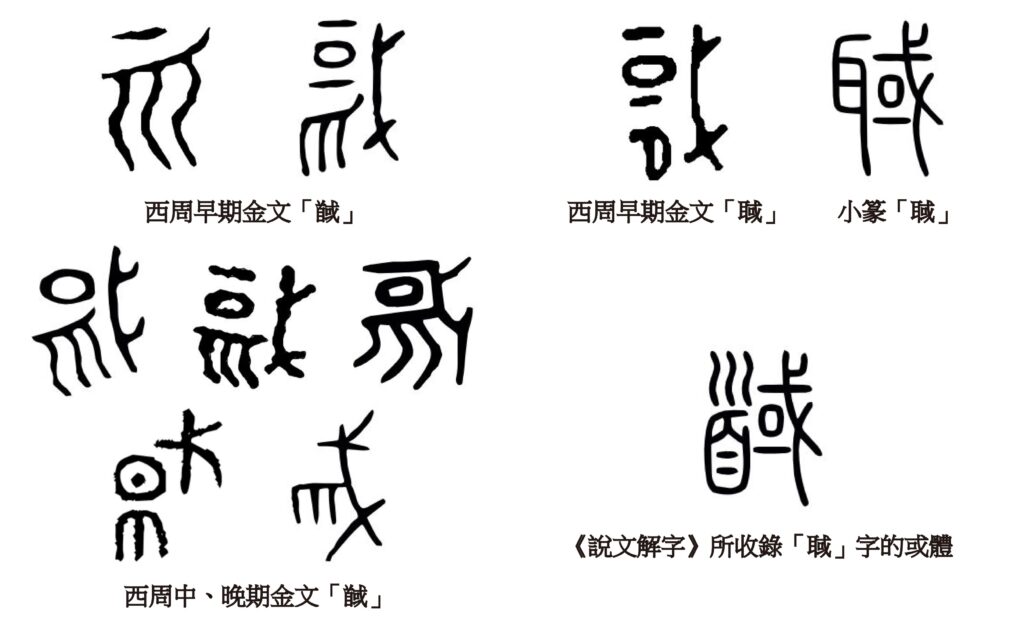

西周早期金文的「馘」字最初从的是甲骨文中象帶髮頭皮的字形(圖一)(註四),之後轉為聲化字,新添「或」為聲符(圖三)。西周金文的「聝」字同樣也以「或」為聲符,但仍保留「耳」為形符,小篆的「聝」字即源於此(圖三)。西周中、晚期金文的「聝」字基本上承襲西周早期字形,後成為許慎於《說文解字》所收錄「聝」字或體之源(圖三)。

耳廓的核心支撐是彈性軟骨,在埋藏環境中長期下來不易留存,因此目前商周考古並未見到任何截耳的實證。相對地,在斷首方面所發現的證據則豐富許多,人頭骨刻辭便是其中令人感到不寒而慄的一類。人頭骨刻辭並非卜辭,而是商人將戰後所俘獲的方國首領當作人牲,在斬首、祭祀祖先後,於其頭蓋骨上刻寫所留下的記事文字(註五)。目前已知屬於商代的人頭骨刻辭共計十五片(註六),另有一塊出土於長安灃西張家坡墓地157號井叔墓的下領骨刻辭屬西周時期。

商代的十五片人頭骨刻辭均為殘片,因此上面的文辭也都殘缺不整,內容較多的是《合》38758(圖四)與《合》38762兩版(圖五),皆分成兩行書寫。《合》38758讀為「… 夷方伯… 祖乙伐」(註七),可理解為商人以夷方伯,也就是夷方首領的頭顱為祭品,祭祀商王祖乙。「伐」即斬首之義,「伐」字的甲骨文字形象用兵戈架在人之頸上(圖四),可理解為用兵戈砍下人頭。「伐」是商代人祭卜辭中最常見的殺人牲法,所伐人牲主要以異族男性為主,其中又以羌人男性最為常見,卜辭常見「伐」於某位先祖多少「羌」的記載,如《合》32083「甲辰,貞來甲寅又伐上甲羌五,卯牛一」、「甲辰,貞又伐于上甲九羌,卯牛。」「伐」在卜辭中也可理解為名詞,意表遭砍頭的人牲或將被砍頭作為祭牲的俘虜,如《合》456「㞢于唐子伐。」《合》38758人頭骨刻辭的「祖乙伐」便可理解爲名詞,伐的對象也就是夷方伯。

《合》38762人頭骨刻辭骨片右側邊緣是顱骨的矢狀縫,也就是顱骨的中縫。這條矢狀縫可能作用類似龜腹甲的中縫,或是牛肩胛骨的臼邊,也因此按照慣例可推測全辭的讀法是由右而左,讀為「囗丑,用于… 義友…」,「義友」可理解爲義方的首領名「友」,或可能指「義」的僚友;而「用」在此作為動詞使用,表殺人以祭。「用人」一語見於許多傳世文獻,如《左傳・僖公十九年》:「夏,六月,宋公,曹人,邾人,盟于曹南,鄫子會盟于邾,己酉,邾人執鄫子用之」、「夏,宋公使邾文公,用鄫子于次睢之社」、《左傳・昭公十一年》:「冬,十有一月,丁酉,楚師滅蔡,執蔡世子有以歸用之」、「楚子滅蔡,用隱大子于岡山。」中國國家圖書館也典藏了一件上頭刻有「方伯用」的人頭骨刻辭(圖五),同樣可理解為用某方的首領祭祀祖先,《合》26925「□亥卜,羌二方白… 其用于…祖丁、父甲…」則可理解危用兩個羌族的首領祭祀祖丁、父甲(註八)。

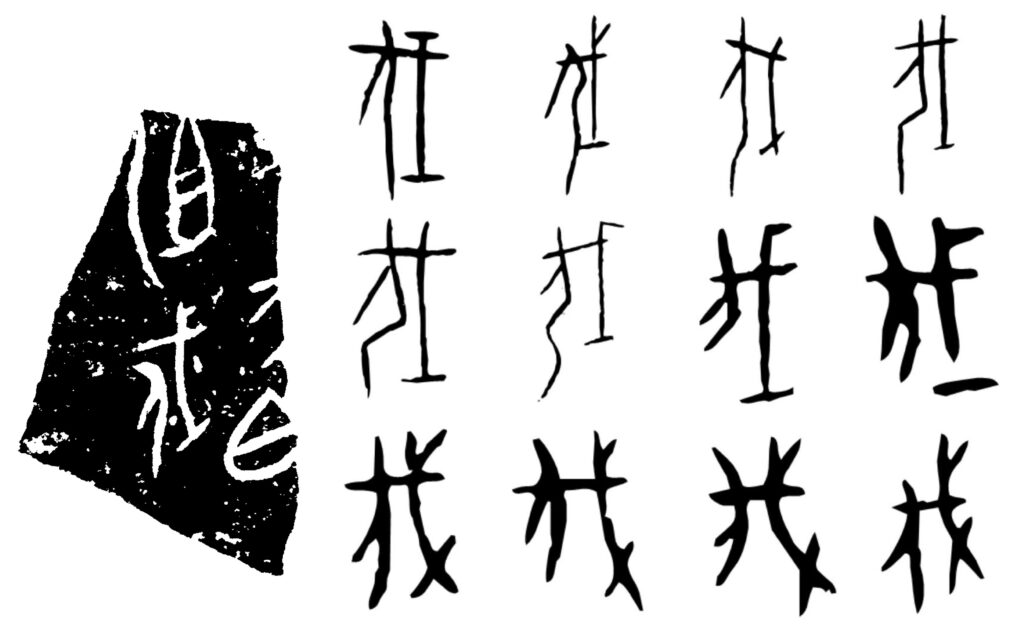

典藏於中研院歷史語言研究所的《甲》3739是目前唯一經現代科學考古而得的人頭骨刻辭,為1933年殷墟第八次發掘所獲,其上僅殘存一個「武」字,應是商王名號之殘(圖六)。甲骨文的「武」字由上方的「戈」與其下的「止」(腳的象形)組成,是一個會意字,表拿著兵戈邁出腳步,引申為出兵打仗、出征之義,與東漢許慎於《說文解字》文中引楚莊王「夫武,定功戢兵,故止戈為武」的說法完全不同(註九)。商代晚期金文也可看到將「止」移於兵戈左下位置的「武」字,字形為大部分西周金文所延續(圖六)。

在《續補》9070人頭骨刻辭之上,我們僅可見到一個殘存的「囟」字,該字為頭蓋骨的象形(圖七),這可能暗示著這類用以祭祀的人頭骨是要將頭蓋骨截下後刻字的,若再參考卜辭《合》28092「… 用危方囟于妣庚,王賓」、《合》28093「羌方囟其用,王受有祐」、「其用羌方囟于宗,王受祐」、《屯南》2538「其用兹□祖丁羌囟其眔□」、「弜用」、「其用才妣辛至母戊」,可推測商代有以敵方方國首領頭顱致祭先王、先妣的風俗,殷墟考古過去便曾在武官村北、劉家莊北所發現的青銅甗中找到因獻祭而遭到烹煮的人頭骨(圖七)。

註釋

註一:《說文解字》:「聝,軍戰斷耳也。《春秋傳》曰:以爲俘聝。从耳,或聲。馘,聝或从首」、「取,捕取也。从又从耳。《周禮》:獲者取左耳。《司馬法》曰:載獻聝。聝者,耳也。」

註二:如唐陸德明《經典釋文》中釋《詩經・魯頌・泮水》:「矯矯虎臣、在泮獻馘」之「馘」為「古獲反,獲也,字又作聝,殺而獻其耳也」;《詩經・大雅・皇矣》:「執訊連連、攸馘安安」,毛傳:「馘,獲也,不服者殺而獻其左耳曰馘」,孔穎達疏:「罪不聽命服罪,故取其耳以記功也」;宋《廣韻》:「馘:耳又獲也,或作聝」;《左傳・宣公十二年》:「右入壘,折馘,執俘而還…」,杜預注:「折馘,斷耳」;《禮記・王制》:「出征,執有罪;反,釋奠于學,以訊馘告」,鄭玄注:「訊馘,所生獲斷耳者」,孔穎達疏:「云訊馘所生獲斷耳者,以生獲解訊,以斷耳解馘」;清郝懿行《爾雅義疏》則整理了前人論述,並直言:「今已獲賊耳為馘,獲禾為穧,并見《詩》。… 馘者,《說文》作聝或作馘。云軍戰斷耳也。引《春秋傳》曰:『以為俘聝。』是聝有从耳从首之別。故《詩・皇矣》釋文引《字林》『截耳則作耳傍,獻首則作首傍』,此亦不必然也。聝、馘二形,實同一義,故《皇矣》傳:『馘,獲也,不服者殺而獻其左耳曰馘。』《泮水》箋:『馘,所格者之左耳』是皆首傍馘亦訓斷耳,可知呂說非矣。」

註三:如《易經・上經・離》:「王用出征,有嘉折首,獲匪其醜,无咎」,孔穎達疏:「克獲故有嘉美之功,所斷罪人之首,獲得匪其丑類乃得無咎也」;《穀梁傳・文公十一年》:「斷其首而載之」;《呂氏春秋・愛士》:「廣門之官,左七百人,右七百人,皆先登而獲甲首」,高誘注:「獲衣甲者之首。」

註四:該字舊釋為「而」,但林沄認為該字象帶髮頭皮之形,將其釋為「馘」,表示人在獵首後將頭顱剝去頭皮。目前該字究竟該隸定為「而」或「馘」均有支持者,主張釋為「而」者認為該字表地名或族名。本文根據小臣墻刻辭的性質與西周青銅器銘文、傳世文獻所見獻捷、獻俘禮體例相近,採「馘」字觀點。

註五:亦有卜辭的可能性存在。

註六:一說為十六片,但《續補》9069與《合》38760刻辭內容相同,可能為同一片。《續補》9069目前未見圖片,因此不敢肯定。

註七:《合》38758「祖乙」後的一字有學者認為從字形來看確應為「戍」而非「伐」,但從辭意看應為「伐」之訛。

註八:卜辭裡所見案例非常多,如《合》26991、《合》1118、《合》28093、《屯南》2501、《屯南》2538等。

註九:「戢兵」是將兵器收聚、藏起,藉此引申出停止戰爭才是真正的為武之道。