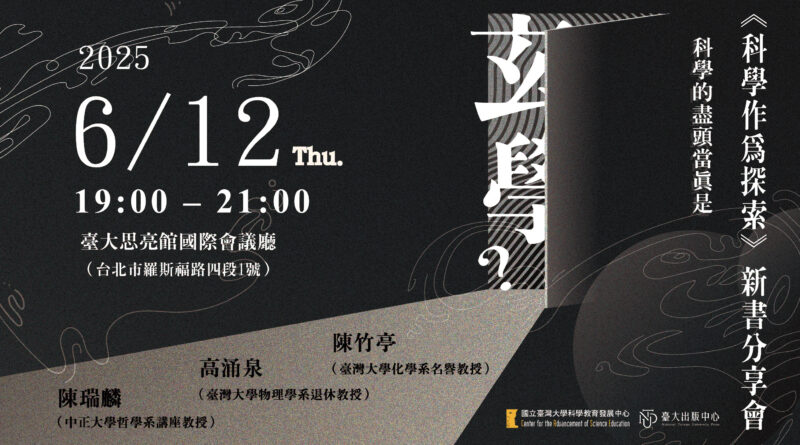

▏科學的盡頭當真是玄學?|《科學作為探索:超越現象的形上學》新書分享會 ▏

科學是什麼?科學探索的對象又是誰?科學與玄學看似完全相反,但為什麼會說「科學的盡頭是玄學」呢?科學哲學應該是不少人深感好奇,但望而卻步的領域,畢竟討論的東西虛無縹緲,難以入門。不懂沒關係,不妨聽聽專家怎麼說!本場活動將邀請科哲大師陳瑞麟與兩位科普人陳竹亭、高涌泉,一起聊聊彼此對於科學哲學的看法,此外,另外兩位科哲學者王道還、洪廣冀也會一起加入討論。想知道形上學是什麼嗎?想理解科學哲學在討論什麼東西嗎?想聽聽看專家眼中,科學的盡頭到底是什麼嗎?歡迎來到活動現場與我們一起嘗試打開科學盡頭的大門!

Read more