【台大科研】為什麼要住這裡?非洲夜蚯蚓腸道寄生蟲的選屋原則(上)

相信生活在臺灣的大家對於「蟯蟲」並不陌生,在小學都會有蟯蟲貼片的檢查。但你知道嗎?蟯蟲其實是很多種寄生蟲的總稱喔!而且牠們不僅會寄生在我們、貓狗等脊椎動物,連無脊椎動物也都在牠們的宿主名單上,甚至連「昆蟲」都難逃魔掌。更勁爆的是,已經有研究發現,連「蚯蚓」的腸道中都發現了牠們的影子。臺大昆蟲系的邱名鐘教授與賴亦德博士等人,對於這個發現非常感興趣,於是展開跨界合作,一起調查臺灣的三種堆肥蚯蚓們是否已經身受其害,並再進一步探索這種「蚯蚓蟯蟲」到底是怎麼選擇牠們的宿主呢?

撰文|臺大昆蟲系 邱名鐘 助理教授、臺大科學教育發展中心 賴亦德 執行長

一個研究是怎麼開始,有著各式各樣的原因,但這個研究的開始,單純只是因為文獻上的意外資訊而產生的小小好奇,進一步藉著同行交流而合作,最後有了這樣的成果。這中間的過程,且讓我們娓娓道來。

2018年年底,研究動物寄生蟲的邱名鍾博士在馬陸腸子內發現一群蠕動的寄生蟲,外觀很類似人類身上也會出現的蟯蟲。這些寄生在昆蟲與馬陸的蟯蟲多達數百種,本來也不算太奇怪,然而在爬梳文獻的過程中卻意外發現,有個種類居然不住在昆蟲或其他節肢動物體內,而是出現在蚯蚓的腸道裡。

關於蟯蟲的二三事

蟯蟲這個名號,對各位讀者而言一定不陌生。畢竟這是在臺灣少數依然存在的寄生蟲,而且即使到了現在,國小一年級和四年級學童的常規健康檢查裡面也還是包含蟯蟲貼紙檢查,也就是早上起床以後,要拿專用的膠紙黏貼肛門周圍以尋找蟯蟲卵的採樣方式。

不過,從寄生蟲學的角度來看,所謂的蟯蟲 (pinworm) 其實是一大群包含至少兩個超科等級的腸道小型寄生蟲的統稱,會寄生在人體的蟯蟲只是其中兩種,還有其他八百多種寄生在各式各樣脊椎或無脊椎動物宿主的蟯蟲。儘管蟯蟲的宿主種類如此多元,但其中的尖尾超科 (Oxyuroidea) 就有近五百種的蟯蟲,而且都是住在脊椎動物宿主(包括你我)的腸道裡面;至於乳突吻超科 (Thelastomatoidea) 則是相對少數、僅有三百多種蟯蟲,而且都是住在無脊椎動物宿主的腸道裡面,或者更精確的說法是絕大多數都住在節肢動物宿主的腸道裡面,只有一種蟯蟲 (Thelastoma endoscolicum) 特立獨行住到了蚯蚓的腸道裡,姑且叫牠蚯蚓蟯蟲吧。

是的,乳突吻超科三百多種的蟯蟲,因為幾乎都住在節肢動物宿主,如蟑螂、螻蛄、甲蟲或馬陸的腸道裡面,所以也可稱為蟲生蟯蟲;但三百多種蟲生蟯蟲裡面偏偏就出了唯一不合群的傢伙,住到了蚯蚓的腸道裡,實在很難不讓人多看兩眼。

如果這樣特立獨行的、寄生蚯蚓的蟲生蟯蟲還不夠讓各位讀者奇怪,那我們就再多說一點。我們經常以為寄生蟲住在自己體內就是以我們的血肉為食,但這個刻板印象套用在蟯蟲身上絕非事實。蟯蟲在宿主體內其實是以腸道細菌為食,並不吸宿主的血,也不跟宿主分一杯羹,搶奪宿主吃下肚的食物和營養,人的蟯蟲也不例外。既然蟯蟲吃的是宿主腸道的細菌,那當然要住在宿主腸道細菌最多的地段才方便。腸道中讓微生物滋長並協助分解消化道內含物的地段,在脊椎動物體內通常是盲腸負起這個重責大任,而在昆蟲中則通常有專門的腸段,稱為發酵腔。

但問題在於,就我們的了解,蚯蚓腸道裡面並沒有像昆蟲一樣具有個特化的膨大腔室作為發酵之用,甚至我們對蚯蚓腸道的理解也不太多,只知道通常在環帶後大致上就是腸道,可以大略分成前、中、後三段,各自的功能或許有些不同,但在解剖形態上沒有太明顯的變化。總之,這麼一意孤行寄生在蚯蚓腸道內的蟲生蟯蟲已經很怪了,蚯蚓腸道內還沒有明確用來滋長細菌發酵食物的發酵腔,蚯蚓蟯蟲到底要住在哪裡,就是個怪上加怪的問題。

臺灣的非洲夜蚯蚓有蚯蚓蟯蟲嗎?

所以,當我們注意到這個獨一無二的蚯蚓蟯蟲以後,我們也緊接著從文獻中發現這個蚯蚓蟯蟲的蚯蚓宿主是非洲夜蚯蚓 (Eudrilus eugeniae)。這種蚯蚓原產自西非,一百多年來已經在世界各地大量養殖以處理生質廢棄物,是幾種大名鼎鼎的堆肥蚯蚓之一,也是在臺灣已知的三種堆肥蚯蚓之一。

於是很自然的,「臺灣的非洲夜蚯蚓有蚯蚓蟯蟲嗎?」就是我們的第一個問題。而且既然非洲夜蚯蚓已經在臺灣大量養殖,那麼要拿到足夠的數量來檢查有沒有被蚯蚓蟯蟲感染就輕而易舉了。

試著推想一下檢查後的發展:如果臺灣的非洲夜蚯蚓沒有感染蚯蚓蟯蟲那也就罷,或許可以暗示非洲夜蚯蚓當初引進臺灣的時候並不是以活體引進,而是以卵繭的形式引進,又加上蚯蚓蟯蟲的卵通常會在宿主體內產下,並隨著宿主糞便排到土壤中。假如把卵繭洗得乾乾淨淨不帶基材,就更不可能讓蚯蚓蟯蟲搭順風車進來;但如果臺灣的非洲夜蚯蚓有感染蚯蚓蟯蟲,除了暗示當初引進時可能是活體引進或者卵繭帶基材,更顯示有進一步檢查臺灣的其他兩種堆肥蚯蚓(歐洲紅蚯蚓Eisenia andrei & 印度藍蚯蚓 Perionyx excavatus)是不是也感染了蚯蚓蟯蟲的必要。因為絕大多數的臺灣蚯蚓養殖場都是兩三種堆肥蚯蚓混養,沒有人知道在非洲夜蚯蚓身上的蚯蚓蟯蟲,會不會在堆肥蚯蚓們朝夕相處耳鬢廝磨之際,從非洲夜蚯蚓外溢到其他堆肥蚯蚓身上。

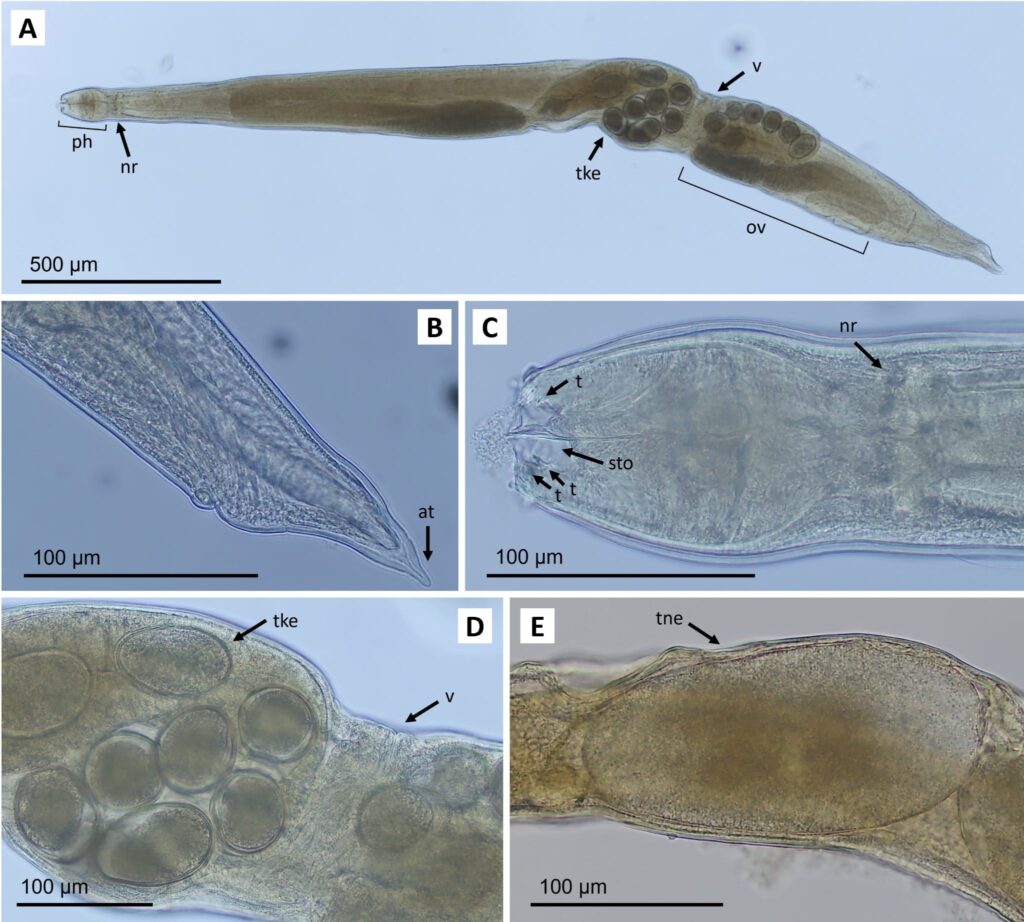

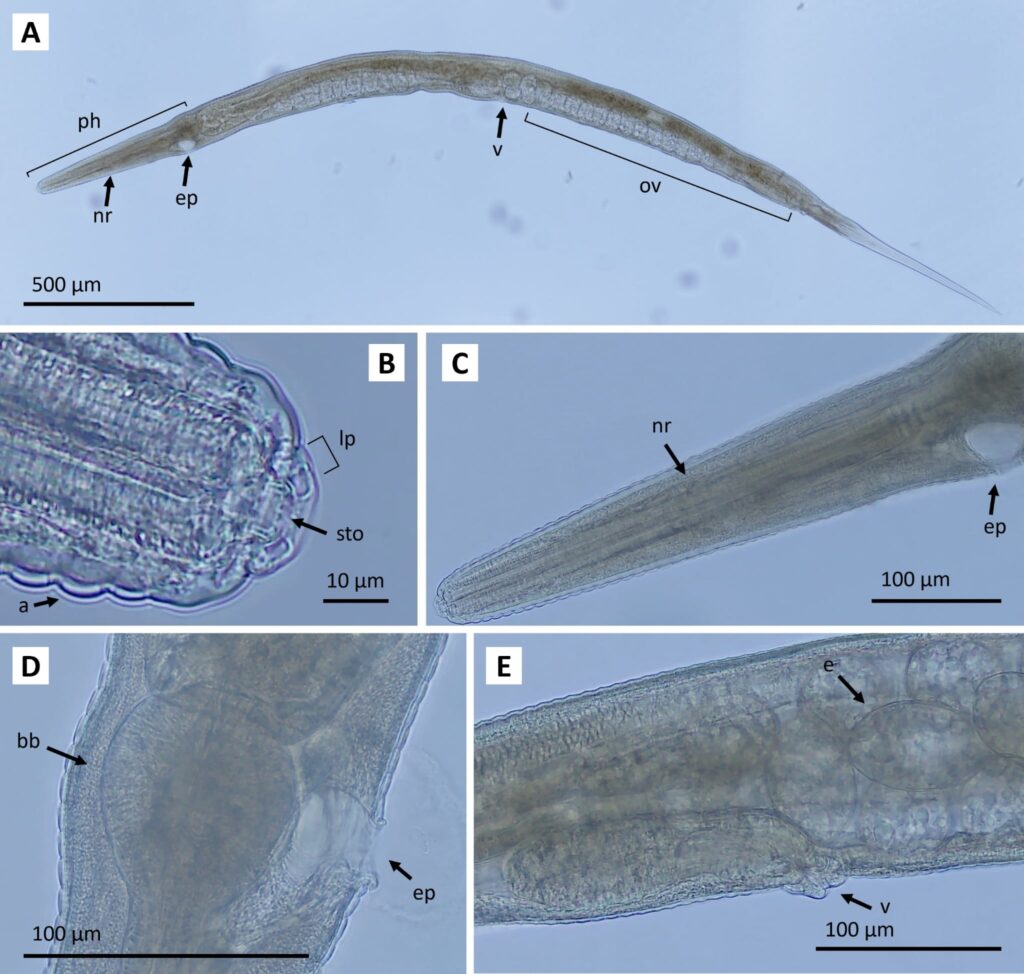

收集了幾個蚯蚓養殖場的堆肥蚯蚓、經過一番初步解剖檢查,以及隨後的寄生蟲解剖構造和分子序列比對,我們確定幾個養殖場的非洲夜蚯蚓腸道裡面都找到了蚯蚓蟯蟲;無獨有偶的是,在非洲夜蚯蚓裡面還找到了另一種先前也曾經紀錄到的腸道線蟲 (Mesidionema praecomasculatis) ,看來非洲夜蚯蚓的腸道對這些寄生蟲來說還真是富饒之地,容得下兩種寄生蟲共存無礙。

另一件有趣的事情是,和非洲夜蚯蚓一起混養的另外兩種堆肥蚯蚓(歐洲紅蚯蚓&印度藍蚯蚓)腸道中居然毫無蚯蚓蟯蟲或腸道線蟲的存在,顯然蚯蚓蟯蟲和腸道線蟲都有相當程度的宿主專一性,只會寄生在非洲夜蚯蚓、或者頂多是非洲夜蚯蚓所屬的真蚓科 (eEudrilidae) 種類裡面,屬於正蚓科 (Lumbricidae) 的歐洲紅蚯蚓和巨蚓科 (Megascolecidae) 的印度藍蚯蚓就不受這兩種寄生蟲的青睞,就算三種堆肥蚯蚓混養一起朝夕廝磨也毫不動搖。