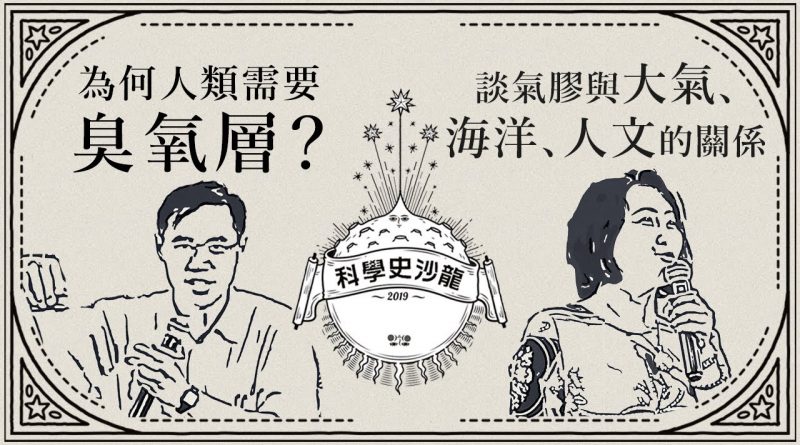

【科學史沙龍】〈為何人類需要臭氧層?臭氧層如何因人類而破洞〉&〈談氣膠與大氣、海洋、人文的關係〉

地球大氣層中的臭氧分子,能夠吸收陽光中對生物有害的紫外線,然而臭氧層卻因為人類近數十年來的活動,在南極上方破了一個大洞。本講次說明臭氧吸收紫外線的機制,以及臭氧層破洞的成因。

俗稱 PM 2.5 懸浮微粒的氣膠,近年來造成嚴重的空汙問題。世界衛生組織不但宣布 PM2.5 為致癌因子,甚至估計每年死於空汙問題的人數多達 700 萬人。在環境汙染致死人數,已超越戰爭、天災、疾病等等傳統災難的情況下,你我該如何因應?

Read more