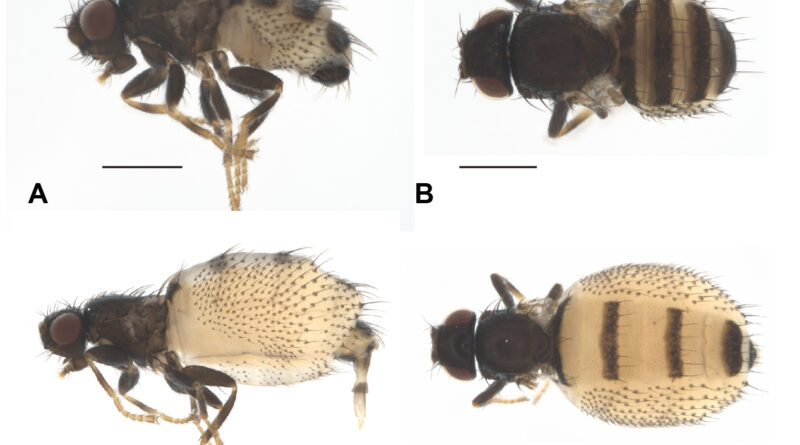

鳥蠅——領角鴞寶寶身上的吸血小蒼蠅

寄生蟲隱蔽的生活方式往往讓他們不易被察覺。近期我們透過動物救傷過程取得的樣本發表一種新紀錄的領角鴞外寄生蟲——東方鳥蠅。是臺灣首次紀錄的鳥蠅科種類。這類昆蟲寄生在雛鳥身上,過去難以被察覺。但近年臺灣動物救傷的規模擴大,意外地推動相關寄生蟲的研究。除了採樣不易之外,鳥蠅吸血的行為與體內假基因的存在干擾目前普遍使用的分子鑑定技術。在眾多的外寄生蟲中,鳥蠅相對是了解相對較少的類群。目前還不知道這種寄生蟲對雛鳥的危害以及擴散方式。但在確定這些吸血小蟲的身分之後,未來將有機會解開牠們與貓頭鷹的互動關係。

Read more