青銅劍與兩周金文的「劍」字(下)

「劍」是個形聲字,古稱「輕呂」可能是突厥語或原始印歐語的借詞。周人之所以選擇「輕呂」一語來表劍,很可能是在不知該以何名稱來稱呼這種透過與魚(弓魚)國交流所獲得的新式兵器情況下,選擇以短劍的域外之名「輕呂」來代稱之。中國早期的青銅劍長度都不長的原因與合金材料特性以及於戰場上的實用性有所關係。

撰文|江柏毅

古代中國許多表兵器的文字最初都是象其形而創,如「戈」、「矛」、「戉」、「弓」、「矢」等,但為什麼「劍」卻要形其聲來表示呢?這其實是個困擾古兵器研究的重要命題。《逸周書・克殷解》裡有一段記載:「(武王)先入,適王所,乃克射之三發,而後下車,面擊之以輕呂,斬之以黃鉞,折縣諸大白,乃適二女之所既縊,王又射之三發,乃右擊之以輕呂,斬之以玄鉞,縣諸小白,乃出場于厥軍」,大意即周武王在攻入朝歌後,使用輕呂、黃鉞對商紂王及兩位自縊而亡的王妃屍體施行擊斬。司馬遷在《史記・周本紀》裡也採錄了這段記載,但他在文字當中將「輕呂」改成了「輕劍」。同樣的修改也見於《逸周書・克殷解》裡「散宜生、泰顛、閎夭皆執輕呂以奏王」。《逸周書・克殷解》、《史記・周本紀》的記載充分說明了劍在西周初期就已為周人所使用,而執「輕呂」改為了執「劍」則可作為「輕呂」即西周早期「劍」之古稱的證據。唐代學者張守節在《史記正義》中也注意到了司馬遷的這一改動,不過他參考了晉代孔晁《元本汲冢周書》裡的看法,同樣誤認為「輕呂」只是劍名。

「輕呂」為什麼會是「劍」的古稱呢?在二十世紀初德裔美國籍漢學家夏德 (Friedrich Hirth) 曾表示,「輕呂」應是突厥語qynghrâq (kingrak) 的音譯,正如同現代漢語裡的吉普、加農、雷達、瓦斯、咖啡、香檳等外來詞一般,指的是一種寬身刀或兩刃刀,其後瑞典漢學家高本漢 (Bernhard Karlgren)、日本東洋史學者白鳥庫吉、我國歷史學家岑仲勉都贊成此說。

在「輕呂」之外,《漢書・匈奴傳》裡「單于以徑路刀金留犁撓酒」的「徑路」也是同「輕呂」值得注意的。顧頡剛在《史林雜識》中曾介紹歷史學家李平心的觀點,認為「輕呂、徑路並為kilidji之對音,劍實來自西域」(註一)。今日突厥語系中對於單手持用的有刃兵器仍稱作kilich,音近。江蘇連雲港出土尹灣漢簡《武庫永始四年兵車器集簿》中有一條載有「徑路匕首二萬四千八百四」,可知「徑路」既曾被稱作「徑路匕首」,的確是一種雙刃短劍,也由此可斷定「輕呂」可能也是漢語裡的突厥語借詞之一。

林梅村對「劍」的古稱也有類似看法(註二),不同之處在於他認為早期出現於中原的青銅劍是起源於近東,後經由中外交流所傳入,與原始印歐人在東方的活動有關。他觀察到絲綢之路上所流行的十七種東方語言或方言中的「劍」字都源於原始印歐語,同時推測這些人群所說的「劍」都是通過吐火羅人最早傳入中國西部的(註三),而古漢語裡的「劍」很可能是來自吐火羅語kare月氏方言。

林梅村不是唯一認為扁莖柳葉形劍來自域外的學者,盧連成也認爲扁莖柳葉形劍可能是受到美索不達米亞南部杰姆代特・奈斯爾文化 (Jemdet Nasr Culture) 及年代稍晚的的蘇美―阿卡德 (Sumer Akkad) 時期青銅文化影響,經伊朗高原傳播至中亞、南西伯利亞和蒙古高原,之後進入中國。林沄從伊朗魯里斯坦遺址、伊拉克蘇雷美赫遺址II、III層所出土的帶穿孔扁莖短劍獲得啟發,認為扁莖柳葉形劍起源於西亞至中亞一帶,並可能是透過羌人傳到陝西;韓金秋也認同林沄的看法,但補充從西亞到中國的傳播是透過歐亞大草原的遊牧民族為中介的。同樣認為以遊牧民族為中介,俞偉超認為扁莖柳葉形劍是受到歐洲南部青銅文化的影響才出現的。段渝則特別將四川盆地的扁莖柳葉形劍較其他地點更古老納入考量,認為它起源於公元前三千紀的近東,其東向傳播是由西亞經中亞後,再由伊朗阿勒布爾茲山脈 (Alborz mountains) 與阿富汗、巴基斯坦蘇萊曼山脈 (Sulaiman Mountains) 間的廊帶進入南亞,之後輾轉來到中國西南。周勇認同段渝所主張扁莖柳葉形劍起源於近東,由西亞經中亞傳播的路徑,但他認為傳播路就在抵達中亞後是從阿爾泰山、薩彥嶺之間的廊道進入新疆,透過草原絲綢之路來到甘青地區,之後分為兩路,其中一路輾轉進入關中盆地,並持續向南傳入漢中盆地與四川盆地,另一路則逕直沿甘青高原東緣進入四川。

上述看法雖似有理,但在各階段傳播發生的細節都交代不清,而對傳播的動因、模式,無論是可能的人群遷徙,貿易交流或戰爭等,現階段也都無法透過考古證據或科學分析(例如mtDNA、穩定同位素、化學成分、岩象學等)來具體證明。考量到文化傳播在器物品項、風格上的反映往往不會只有單項,但上揭發現有扁莖柳葉形劍的商周時期遺址在劍之外並沒有看到其他出土器物有顯著的域外文化影子,也因此可說各種傳播路線看法都只是單憑地圖想像,建立在器物相似性上的理想化假說罷了!

扁莖柳葉形劍的起源其實也有廣受學界支持的四川盆地說,原因在於四川盆地所發現的扁莖柳葉形劍不僅年代最早、形制簡單,銅質亦不佳,符合作為兵器的起源形態,而漢中、關中盆地及其他地區所發現的扁莖柳葉形劍形態、品質都較四川有所進步,年代也較晚,顯然是經傳入後再演化發展而來。

西周早期華北僅見扁莖柳葉形劍,所以「輕呂」很可能便是周人對這種劍的稱呼。周人之所以選擇「輕呂」一語來表扁莖柳葉形劍,很可能是在不知該以何名稱來稱呼這種透過與魚(弓魚)國交流所獲得的新式兵器情況下,選擇以短劍的域外之名「輕呂」來代稱之,畢竟扁莖柳葉形劍與域外民族所使用的短劍外形是有幾分相似的。由「輕呂」音轉為「鐱」的時間應發生在西周早、晚期之間。

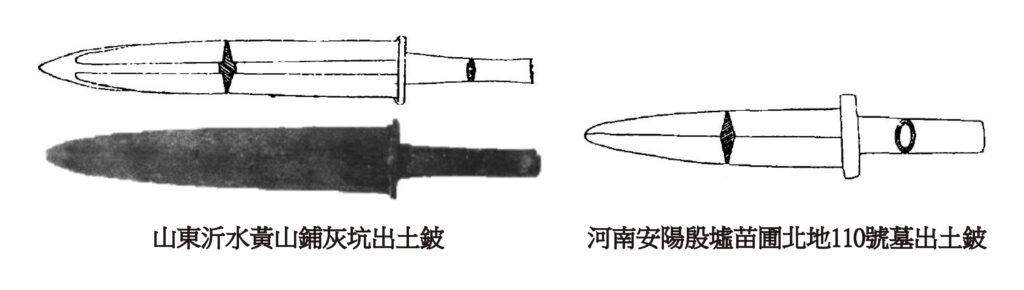

既然「鐱」是周人透過外來語的借用而生成,那麼年代早一階段的商代晚期甲骨文就絕對不可能有「鐱」字,事實也的確如此,商代晚期商文明也從未有劍的使用(註四)。過去曾被認為是商代短劍的考古發現案例,如河南安陽殷墟苗圃北地110號墓、山東沂水黃山鋪灰坑出土的似短劍兵器(圖一),其實都是鈹而非短劍(註五)。目前商代的鈹只發現五件,顯然也不是主要流行兵器。

許多人常對中國早期的青銅劍為何如此之短感到困惑,其實這與其合金材料特性,以及於戰場上的實用性有所交互影響關係。

青銅是銅錫或銅錫鉛合金,其合金比例差異影響青銅的機械性能 (mechanical property)。隨著錫含量的提高(從4%開始),青銅硬度增大,抗拉強度 (tensile strength) 一開始先增大而後又逐漸縮小,而其延展度 (elongation) 會隨著錫含量的增加逐漸縮小,當含錫量介於6%至12%,可同時擁有一定的抗拉強度和延展度;而當錫含量達到30%,延展度已為零,達50%則一碰即碎。青銅合金裡加入鉛(比例要超過4%)的主要作用是提高合金的耐磨度與抗拉強度,但當含鉛量過高(>6%)青銅合金的機械性能將變得極差。青銅劍刃部須鋒利,劍峰也需尖銳,因此需要一定的硬度以避免卷刃、折鋒,但為了避免在格鬥時劍身斷折,也需一定的抗拉強度和延展度。綜合考量之下,青銅劍的錫含量以15%左右為宜(當錫的比例達到約14%至18%,抗拉強度也逐漸達到高峰)。

化學分析顯示,西周時期劍的含錫量大多在11%,同時不含鉛或微量鉛。這樣的合金配比雖使劍具有良好的延展度與抗拉強度平衡,但長度上限只能達二十至三十公分左右,再增長便有易斷裂、斷折的缺陷。如此短的兵器在盛行車戰、使用戈、矛等長兵為主的西周戰場並無法有效傷敵,因此可能都是作為近身衛體兵器使用,或作為裝飾華麗的佩飾,代表著持有者的身分與社會階級。春秋時期劍的含錫量普遍略有提高,多介於11%至14%間,含銅量降低的同時含鉛量上升至4%至13%。這樣的合金配比修正可使劍的長度從二、三十公分延伸至四十公分左右。隨著春秋晚期開始車戰的逐漸沒落與步戰的重新崛起,青銅劍的鑄造獲得更高重視,來到戰國時代其合金比例又在前一階段的基礎上進行了修正,錫含量普遍獲得提升,來到14%至19%間,鉛含量則下降至1%至7%。如此的合金比例變化雖使劍的硬度與抗拉強度持續提高,但延展度卻又下降,但此方面的缺陷即由劍身加寬、加厚的設計來彌補,這也是戰國時期的劍與春秋時期最大的差異。春秋晚期開始到戰國時期的劍長度多已達五十至六十公分,甚至出現七十公分以上的長劍,一些秦劍的長度更超過了歷史性的八十公分,不過整體而言從戰國後期開始,隨著鑄鐵技術的持續發展,機械性能更為優良的鋼鐵取代了傳統的青銅,使青銅劍逐漸退出流行。來到漢代,為了因應北方遊牧民族的南侵,騎兵成為了當時軍隊的主力。由於在沒有馬鐙設計的馬背上進行格鬥需要刺擊、砍擊能力較強的武器(註六),如鐵戟、鐵矛和鐵刀,而劍在馬背上主要的攻擊模式是以刺擊為主,卻有長度不足的問題,其重量也較輕,不適合作戰需求,便逐漸退出了戰場。

註釋

註一:「輕」、「呂」二字的古音分屬溪紐耕部和來紐魚部,「徑」、「路」二字的古音則分屬見紐耕部和來紐鐸部,從聲紐來說,「溪」、「見」是相鄰牙音且音近,而「魚」、「鐸」是相鄰的對轉,故「輕呂」、「徑路」二詞古音近。

註二:林梅村根據語言學家貝利 (H. W. Bailey) 1985年的研究,指出夏德當時所引用的突厥語詞正確的轉寫應為qïngïraq,本義是刀knife,而不是劍sword,並認為正確表劍的突厥語另有一詞qïlïc。但他認為現代突厥語表示劍或是刀有一共同的詞源。

註三:吐火羅人 (Tocharians) 原聚居在新疆塔里木盆地一帶。學者相信其源自原始印歐人,其語言吐火羅語為印歐語系的一支已滅絕的語言。

註四:過去曾有個流行的說法指出中國青銅劍的起源可追溯至商代晚期山西保德林遮峪出土的鈴首劍,類似的連柄匕首式器物流行於長城沿線,在安陽也曾零星出土,但鈴首劍由於柄部略微彎曲,嚴格而言並不屬於劍的範疇,而較像北方文化的獸首刀。

註五:鈹是步兵手裡持握著前刺的長兵器,似矛,但木柲前端所安裝的是同短劍似的金屬刃器。

註六:根據考古證據,中國馬鐙的普及發生在公元四到六世紀間,嚴格而言,東晉之前並沒有馬鐙的發明,類似馬鐙的馬具在三國時代至西晉時開始出現,當時為單側馬鐙,僅供輔助上馬使用。

參考文獻

- Karlgren, Bernhard

1945 Some weapons and tools of the Yin Dynasty, Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities, pp. 101-144. - 中國社會科學院考古研究所安陽隊

1989〈1984年安陽苗圃北地殷墓發掘簡報〉,《考古》第二期,頁123-138。 - 方晴、金夢

2020〈兩周時期扁莖柳葉形青銅短劍區域差異研究〉,《博物院》第六期,頁6-11。 - 王學理

1985〈長鈹春秋〉,《考古與文物》第二期,頁60-67,73。 - 甘肅省文物考古研究所(編著)

2009《崇信于家灣周墓》,北京:文物出版社。 - 江章華

2009〈巴蜀柳葉形劍研究〉,輯於成都文物考古研究所編著,《成都考古研究》(上),頁326-334,北京:科學出版社。 - 沈融

2002〈商式短劍芻議〉,《上海博物館集刊》,頁19-27。 - 邵會秋

2022《君子之劍:青銅劍與草原文化》,上海:上海古籍出版社。 - 林沄

2003〈中國北方長城地帶游牧文化帶的形成過程〉,《燕京學報》新十四期,頁95-146。 - 林梅村

1998〈商周青銅劍淵源考〉,輯於林梅村著,《漢唐西域與中國文明》,頁39-63,北京:文物出版社。 - 周勇

2013〈古巴蜀柳葉形青銅劍來源再探〉,《新西部》第十七期,頁28-29。 - 胡小軍、馬廉禎、趙式慶

2022〈再造「輕呂」〉,《東方收藏》第三期,頁59-61。 - 俞偉超

2002〈西周銅劍的淵源〉,輯於俞偉超著,《古史的考古學探索》,頁340-342,北京:文物出版社。 - 段渝

2009〈商代中國西南青銅劍的來源〉,《社會科學研究》第二期,頁175-181。 - 高首雷、張童心、范金輝

2018〈淺議中國古代青銅劍的鑄造技術〉,《鑄造技術》第三十九卷,第四期,頁808-811,824。 - 張永言

1983〈「輕呂」和「烏育」〉,《語言研究》第二期,頁134-135。 - 馬璽倫、孔凡剛

1989〈山東沂水發現商代青銅器〉,《文物》第十一期,頁95-96。 - 黃媛

2020〈巴蜀柳葉形青銅劍源流考〉,《稽古》第八期,頁66-68。 - 鄭利平

2008〈中國古代青銅劍的技術分析〉,《金屬世界》第二期,頁60-63。 - 劉明科

2013〈從青銅兵器看巴蜀文化的傳承關系〉,《收藏》第二十三期,頁90-99。 - 韓金秋

2009《夏商西周時期中原文化中的北方文化因素研究》,吉林:吉林大學博士學位論文。

2019〈試論殷墟出土的青銅短劍〉,輯於中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室編著,《三代考古》(八),頁178-187,北京:科學出版社。

✨延伸閱讀:《青銅劍與兩周金文的「劍」字(中)》、《青銅劍與兩周金文的「劍」字(上)》、《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(下)》、《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(上)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(下)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(上)》、《商周時期的青銅矛與金文的「矛」字》、《甲骨文的「戈」字與商周時期的青銅戈》