蟻人時代來臨?控制昆蟲大軍或可成真

科幻電影的英雄可以透過特殊裝置來控制螞蟻大軍,這項技術在科學家長時間的研究下,逐漸變得可能,其方法主要透過負載於昆蟲上的微型電路傳送無線訊號,對昆蟲進行遠端控制,並回傳蟲體獲得的訊息。微型電路可包含電池、通訊、刺激運動、生理與環境監控等功能。刺激昆蟲運動的模組主要以直接與間接電刺激為主,也可透過刺激昆蟲的其他感官來進行控制。昆蟲的群體運動方面,科學家則是將群體分為幾個小群體,每個小群體則配有一名領隊與多名跟隨者。單獨控制多名領隊並賦予不同任務,跟隨者則依照領隊導航前行。目前已開發出相關演算法,並成功控制群體移動。

撰文|穿山甲

在漫威電影《蟻人》中,主角除了身體可以變大變小外,還能藉由頭盔上的裝置發送特殊訊號,指揮蟻群協力搬運物品、傳達訊息、搭建橋樑、騎乘運輸、甚至攻擊敵人等任務。這種電影場景看似科幻,實際上科學家真的開發出可以掛載於昆蟲身上,能遠端控制昆蟲行動的微型電路。這不僅讓我們變身蟻人又邁進了一步,也開啟通往控制昆蟲大軍的新世界。這項技術著實令人興奮不已,因為我們可以讓帶有微型攝像頭的昆蟲鑽進微小隙縫,進入救援隊難以抵達的災害現場,在瓦礫堆中搜尋受困民眾,也可透過負載的感測器偵測現場有無易燃或有害氣體,減少救援造成的額外傷亡,增加受困人員存活機率。軍事上,可以利用昆蟲體型小、不易察覺的優勢,深入前線化身隱形間諜,執行情蒐任務。在日常生活中,可以探索昆蟲的神經傳遞,以及肢體關節的應用,以仿生技術解決工程機構的難題。

微型晶片 行為控制

這些應用雖然帶給美好生活無限的想像情境,但實際技術上仍面臨許多挑戰,尤其是要如何讓功能齊全的控制模組配置到昆蟲身上,而不影響到昆蟲的自然行動,以及如何準確地下達指令,控制其運動行為與行進軌跡。

為了達成控制昆蟲的目標,相關學者首先研究了不同負重對於昆蟲運動模式的影響。雖然這與控制昆蟲的目的不同,但透露出負載於蟲體上晶片重量控制的訊息。拜半導體晶片技術發展所賜,現今已經可以製作出多功能、尺寸小、重量輕的晶片模組,增添了負載的可行性。接下來就是在昆蟲身上配置感測模組,用以紀錄昆蟲運動時,對應的生理特徵反應,以釐清運動模式、神經刺激與肌肉反應等訊息。

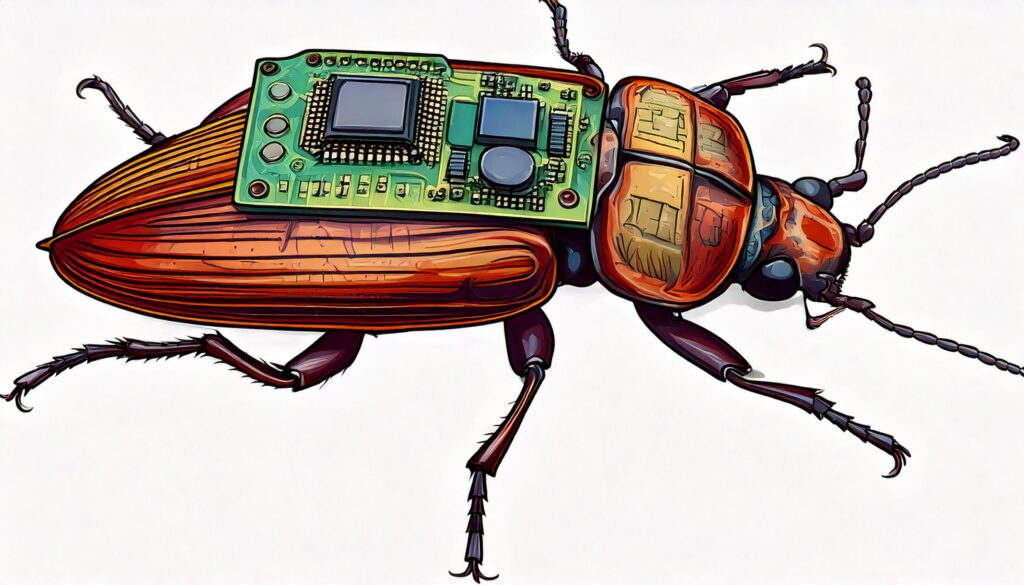

瞭解昆蟲運動與生理機制後,即可依照相關資訊,設計一套微型電路,負載於蟲體背部形成半機械昆蟲 (Cyborg Insect) 架構,如圖1所示。這套微型電路必須搭載電池以確保晶片的持續運作,甚至有研究指出可以透過昆蟲本身的運動充電維持能源。還需配備基本的藍芽、WiFi或行動通訊等,相關訊號傳送與接收模組,藉以遠端操控與訊息接收。最後關鍵的核心部分,就是在於能夠控制昆蟲運動的神經刺激模組。這類似人體做復健電療時,可以透過電流刺激運動神經使肌肉收縮那般,我們也可以透過微小電流刺激昆蟲肌肉,來控制行走方向、飛行模式或腿部跳躍。這些刺激電極可以非侵入或侵入方式植入蟲體上,有些研究甚至可以在昆蟲的變態階段過程進行植入。另一種方式則是間接地透過感官刺激達成,例如可以刺激蟑螂的觸角,來控制向左或向右移動。雖然多數的研究都是以直接或間接地對昆蟲作電刺激為主,但也有學者嘗試其他種刺激模式,例如,可以壓電或表面電漿發熱來刺激昆蟲運動、用植入的光波導陣列控制蜻蜓、用熱敏脂質體使昆蟲腿部放鬆等,每種方法各存在優缺點。

在技術層面允許之下,可以再加裝生理監測功能,實時監控昆蟲的心跳與運動行為,確保昆蟲不會因為人為的過度控制而發生疲勞症狀,畢竟員工可是公司的最大資產。除此之外,可是情況為晶片附加溫溼度、氣體感測與視覺模組等環境監測功能,提升昆蟲執行任務時的額外訊息獲取來源。

群體控制 行動整合

實現了單一個體的操控,科學家馬上意識到昆蟲除了體型小,另一個優勢就是族體足夠龐大。假使想如同「蟻人」般,可以操控整個昆蟲群體,而非進行單獨個體的控制,則需要更深入的整合技術。雖然我們也可以像對單一個體操控般,一次性操控多個體乃至群體。但面對數量龐大的多數個體,後端需花費資源非常龐大,控制不良行為模式就會過於單一,也容易被發現異狀。此外,每隻昆蟲都存在個體差異,這使得協調整個群體更加困難。

時至今日群體控制的研究仍然較少,近期在《自然通訊》發表的一篇研究,透過機械學習嘗試發展新的演算法框架來調整昆蟲的行進模式,從而控制群體行動,讓其呈現集體的移動趨勢或散亂分布。其主要原理是先將昆蟲分出多個群體,每個群體配有一位領隊與若干位跟隨者。領隊會被賦予明確的目標位置,跟隨者則根據領隊位置,呈現自由移動與朝向群體移動。在領隊不可見時,跟隨者會被觸發指令朝向領隊移動,以保持群體的凝聚力。領隊可見或附近有足夠多個體時,則讓昆蟲依本能自由移動,彼此間可以保持距離且自行繞過其他個體,不讓個體間發生碰撞或糾纏在一起。自由移動的方法可以潛在地提高群體越過障礙物和地形的效率,減少對昆蟲的電刺激,防止昆蟲習慣刺激,亦可以節省電池的使用,使高半機械昆蟲的使用壽命。該研究也嘗試以傳統的演算法,讓昆蟲彼此靠近時,以刺激強迫彼此分離,但這種演算法反而讓昆蟲無法分離,並會糾纏在一起,導致彼此間造成傷害。該研究證實新的演算法可減少了約 50% 的控制干預,並解決了昆蟲被卡住或困在障礙物中等先前的問題。這種方式將有助於城市搜救任務和基礎設施檢查,若使用傳統的機器人,則可能因為狹窄空間與不可預測環境,使機器人的效率降低,該研究為未來的昆蟲群體控制開啟了新途徑。

參考文獻

- K. Visvanathan and Y. B. Gianchandani, “Locomotion response of airborne ambulatory and aquatic insects to thermal stimulation using piezoceramic microheaters,” Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. 21, p. 125002, 2011.

- J. Register, et al., "Advances in flexible optrode hardware for use in cybernetic insects", Proc. 10th Biosensing Nanomedicine, Aug. 2017.

- D. L. Le, et al., “Neurotransmitter-loaded nanocapsule triggers on-demand muscle relaxation in living organism,” ACS Applied Materials & Interface, vol. 10, pp. 37812-37819, 2018.

- S. Tadepalli, et al., “Remote-controlled insect navigation using plasmonic nanotattoos,” bioRxiv, pp. 1-14, Jan. 2020.

- H. Sato, et al., “Deciphering the role of a coleopteran steering muscle via free fight stimulation,” Current Biology, vol. 25, pp. 798-803, 2015.

- Y. Bai, et al., “Swarm navigation of cyborg-insects in unknown obstructed soft terrain,” Nature Communications, vol. 16, p. 221, 2025.