甲骨文的「云」與「气」

「云」為「雲」之初文,造字初義有象形、指事和形聲說,但从「上」,「旬」(螾)聲的說法較受支持。卜辭中「云」作「雲」使用,常見「各云」、「害云」。「數字+云」的句式則表數種顏色的雲。卜辭中常見雲、雨一同出現的貞問,而對其祭祀之目的多為求雨。「气」為「氣」之初文,學界過去曾認為「气」在卜辭中表名詞雲氣,但經論證後應為指事字,表斷開義,「气」也是「刉」之初文,在卜辭中表乞求之乞、迄至之迄和訖止之訖,實與氣象無關。

撰文|江柏毅

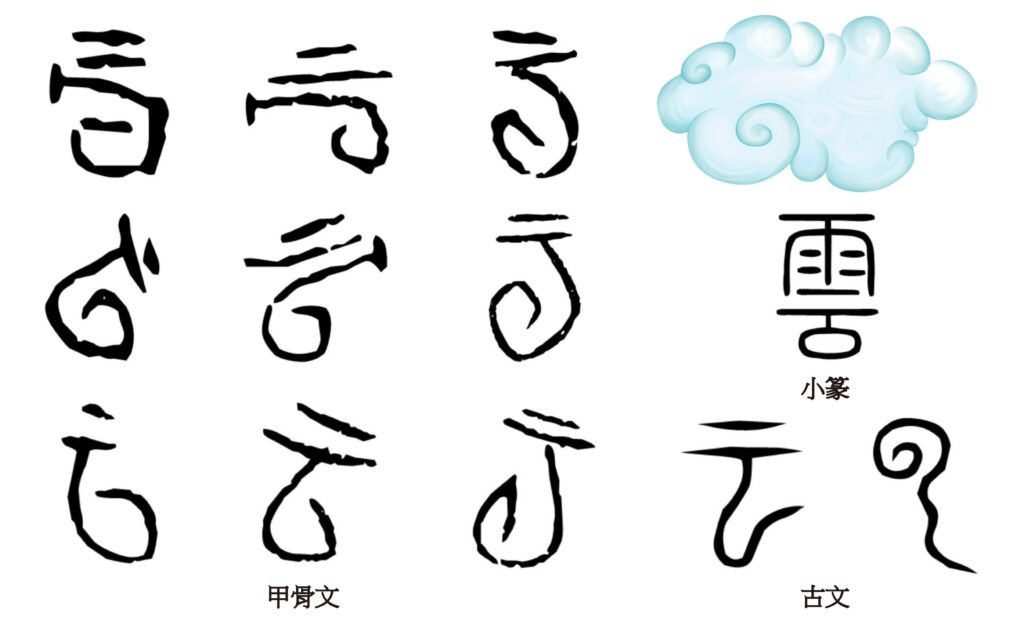

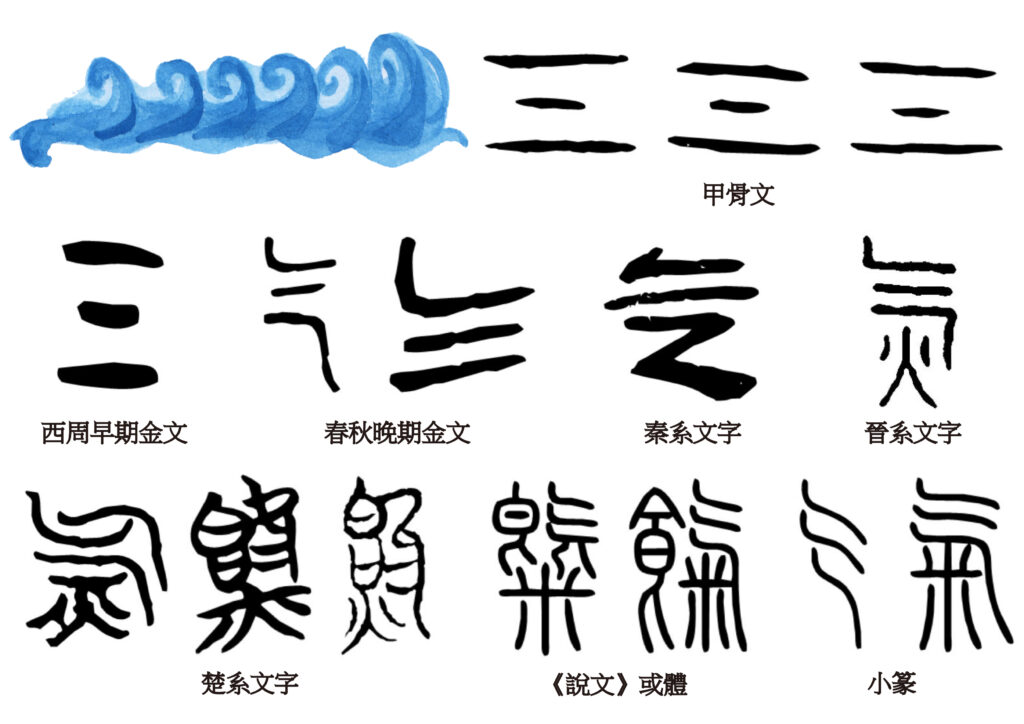

根據《說文解字》:「雲,山川气也。从雨、云,象雲回轉形。凡雲之屬皆从雲。云,古文省雨」,「云」為「雲」的古文。許慎所收錄「省雨」的古文「云」字(註一)正與甲骨文中隸定為「云」的字相同(圖一),不過根據《說文解字注》:「古文上無雨非省也,二蓋上字,象自下回轉而上也」,可知段玉裁對「云」字的釋字看法與許慎不同,他認為「云」字上半部應从「上」(註二),下半部象回轉而上之形,是一個指事字。文字學家李孝定則認為「云」字上半部所象為雲氣稠疊形,下半部為雲氣下垂形,是一個象形字。

其實「云」的釋字還有目前較受學界支持的形聲說,源於部分學者對早期甲骨文「旬」字(圖二)寫法與「云」字極為相似之觀察(註三),後由蔡哲茂提出「云」字應是一個从「上」,「旬」(螾)聲的形聲字,从「上」表天空、天上,「上」字的下筆兼作「旬」字的上筆。

「云」上加「雨」的「雲」字最早僅見於戰國秦系璽印與楚系簡牘文字(圖二),同時代仍有不加「雨」的寫法(圖三)。根據清代王筠《說文句讀》和段玉裁《說文解字注》,「云」上加「雨」為「雲」是因為「云」後來被假借作「曰」,只好在其上新添「雨」來表其造字初義「雲朵」(註四)。王筠其實對古人用「雨」來作「雲」字形符的作法不表認同,因為他認為「雲雨同類而不同物」,但其實雲和雨的關係在大氣科學裡可說是相當密切,在降雨在臨之前總是有雲的聚集。

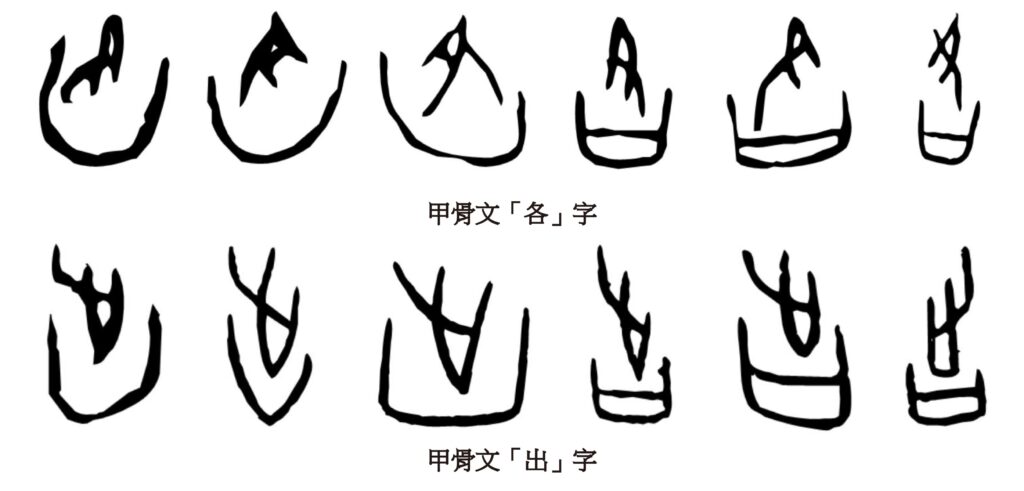

在卜辭中「云」作本義「雲」使用,如《合》20988:「戊戌卜,其陰翌己印?啟,不見云」,大意是在戊戌日占卜,貞問隔天己日的天氣是否為陰鬱的陰天,結果是晴空萬里,沒有一片雲。卜辭中常見「各云」一詞,過去學者們對此解釋不一(註五),若從甲骨文「各」、「出」二字為會意字,均由「夊」(象腳步)與「凵」或「口」(象洞穴)兩個構件組成(圖四),整體會人來到、進入洞穴及相對的出去、離開洞穴來看(註六),可知「各」字確有「到來」、「進來」之義。另從「各云」在卜辭中多出現於「各雲+自+方向詞」的句式中,則可推知「各云」應解釋為「來云」,《合》21021:「……大采日,各云自北,雷風㠯雨,不延,唯……」可解讀為在大采這個時段(註八)有雲自北面而來,打雷、起風之後還下雨(註八),但沒有持續,後面的辭則殘掉了。同板卜辭另可見「癸亥卜,貞旬……一月昃雨自東,九日辛未大采各云自北,雷延,大風自北,刜云,率雨,毋盖日」,意思是在癸亥日這天占卜,結果觀測到在一月昃時雨自東面下過來,九日辛未大采這個時段有雲自北面來,持續打雷,風自北面吹過來,天空中滿布逶迤綿延的雲朵(註九),都在下雨,天色晦暗(註十)。

商代是農業社會,因此非常關心雨情,也由於下雨之前總是烏雲密布,故卜辭中常見雲、雨一同出現的貞問,如《合》13386:「庚寅[卜],貞茲云其雨」,意思是在庚寅日這天貞問這片雲會不會下雨?又如《合》17072:「貞今茲云雨」,即貞問今天這片雲會不會下雨?再如《合》13392:「貞茲云延雨」,即貞問這片雲會不會帶來持續降雨?(註十一)這類卜辭都反映著商代先民的具有雲、雨相關的氣象觀測認識。也由於雲會致雨,而降雨與否影響農作收成,卜辭中也見「害云」一詞,如《屯南》2105:「庚午,貞河害云」、「惟高祖亥害云」,即貞問商之祖先神「河」與「王亥」(註十二)是否會妨礙雲?另根據卜辭,如《合》14227:「貞燎于帝云」,可知雲在商代先民心中是至上神「帝」的使臣(註十三),但從上揭「害云」一詞又可知雲神的地位似乎並不特別高。

卜辭中常見「數字+云」的句式,數字從一到六都有,皆為受到祭祀的對象,祭祀的目的多是求雨,祭牲有牛、羊、豬和犬,如《合》13401:「貞燎于二云」、《合》33273:「癸酉卜,又燎于六云六豕卯羊六」(註十四),于省吾引《周禮・保章氏》所載「五雲」之說和《太平御覽》引《三輔舊事》「三雲」之說皆指雲的不同顏色,認為卜辭裡的「數字+云」應也指數種顏色的雲。于省吾又舉《合》13399所見「三嗇云」為例,指出「嗇」應讀為「色」,「三嗇云」即「三色云」,「三云」即「三色云」的省語。依此類推,「四云」即「四色云」。陳柏全進一步認為這些具有多種顏色的雲即氣象學中的「雲彩」(irisation)(圖五)。

甲骨文中有個看似从「止」从「木」省的字,「止」旁有小點為飾筆,無義(圖六),除了作人名、地名用之外,其後常接「云」,如《合》13390:「貞,茲△云其雨」、「貞,茲△云不其雨」(△表該字)。學者們對該字的隸定意見分歧,過去主流看法多據《說文》所收錄的「困」字古文(圖六)將其釋為「困」,因此「△云」即「困云」。沈建華認為「困云」之「困」因音近,似借為「混」,「困云」的意思即昏暗混濁的雲色,也即所謂陰雲密佈。溫少峰、袁庭棟則認為「困」是形容詞,「困云」指停滯不動的雲。近年則另有該字為「枼」說,「枼雲」即積聚之雲(註十五)。

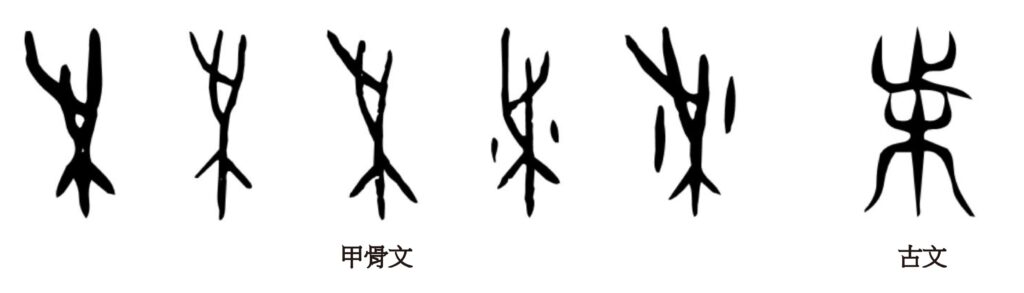

雲的主要結構是水,當大氣中的水氣達到飽和蒸汽壓時便會成雲。既然甲骨卜辭中常見對「云」的貞問,那麼是否有關於「氣」的貞問呢?這個問題必須要先回到「氣」字本身,因為甲骨文中其實並沒有「氣」字。「氣」字最早僅見於小篆,是一個一路從商代晚期演化至秦代才出現的後起字(圖七)(註十六)。甲骨文的「气」字便是「氣」的初文,字形簡單,由上、中、下三短橫畫組成,容易與甲骨文的「三」字混淆,惟中橫均短於上、下兩橫(圖七)。

根據《說文解字》對「气」的解釋和段玉裁的注解(註十七),楊樹達認為甲骨文的「气」字是一個名詞,「气」即「云」,也因此《合》12532:「……貞今日其雨?王占曰:『疑茲气雨』之日允雨。三月」便是一條有關於雲氣的貞問,該辭大意可解讀為某日占卜,貞問今天會下雨嗎?商王在看過卜兆後作出判斷,懷疑這團雲氣將會帶來降雨。以上為卜辭的敘辭、命辭、占辭部分(註十八),而事後追記的驗辭部分為「之日允雨。三月」,意思是該日果然下雨了。類似的文例還有《粹》771:「庚申卜,今日气雨」,即在庚申日占卜,貞問今日是否有雲會下雨?《合》6057「……王占曰,㞢咎,其㞢來艱,气至。五日丁酉,允㞢來艱……」,意思是商王在看過卜兆後預測會有災禍降臨,有雲氣會到來,而追記的驗辭記載了五日丁酉確實有災禍發生了。

過去不少學者多依從《說文解字》與段注,認為甲骨文「气」是個象雲的象形字,但也有部分學者表示懷疑與否定,原因在於該字的三橫皆平直,明顯與雲朵之形不同,且「气」字字形的上筆和下兩筆一側彎曲是到了春秋時代才出現的,所以甲骨文「气」字的造字初義便不可能是雲氣的象形。另有學者認為「气」字最初應是個指事字,上部的長橫畫表上,下部的長橫畫表下,整體表上、下之間;也有學者認為「气」字上部的長橫畫表天,下部的長橫畫表地,中間的短橫畫為指示性符號表气之所在,整體會充斥於天地之間的空氣、氣體等。這兩種說法其實也沒有很強烈的證據性。

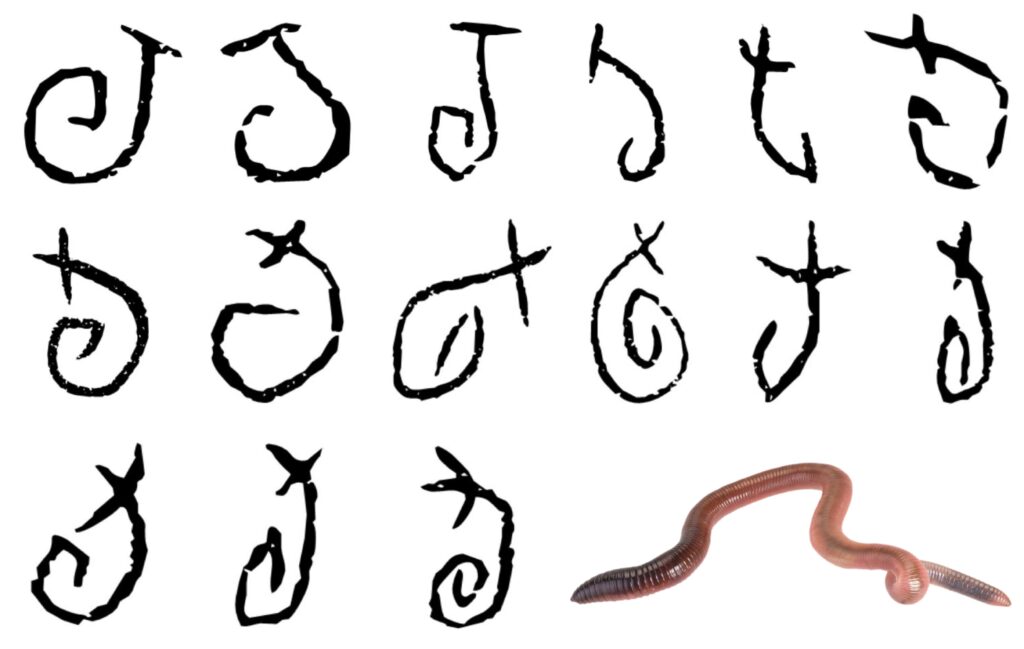

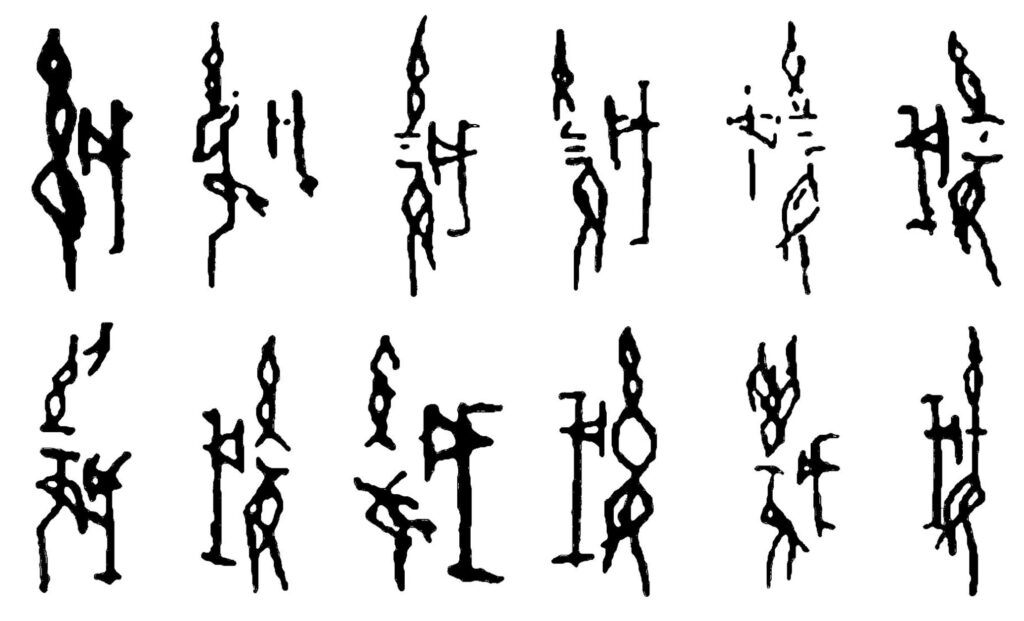

近年林沄觀察到甲骨文中一個表大辟之刑(註十九)的會意字(圖八)可能與甲骨文「气」字的造字初義相關。該字最簡單的寫法由遭繩索綁縛的側立之人與鉞兩個構件組成,整體會遭鉞劈砍的受刑人,但數量更多且較為複雜的字形表現的則是受刑人已身、首分離的樣子。這些字表現身、首分離的手法可粗分為三種:(一)平行的兩橫畫或兩橫畫間一短畫、(二)上下對稱的兩折筆或兩圓弧,或未斷開的一個圓弧、(三)一短橫畫居中將長豎筆隔成上下兩段。林沄認為第一種表身、首分離的手法便是甲骨文「气」字的造字初義,「气」字應是一個指事字,表斷開義,上、下的平行長畫表示被斷開的事物兩端,中間的短畫為指事符號。根據《說文解字》:「刉,劃傷也。从刀,气聲。一曰:斷也。又讀若㱯。一曰:刀不利,於瓦石上刏之」,甲骨文的「气」字應也是「刉」之初文。

林沄對「气」字的釋字-表示「截斷」之義的動詞正符合早年于省吾對「气」字在卜辭中的釋義:(一)迄至之「迄」和(二)訖止之「訖」(註二十)。林沄認為卜辭中的「气至」應理解為「截止到」、「到…為止」,《合》6057「……王占曰,㞢咎,其㞢來艱。气至五日丁酉,允㞢來艱……」的大意為商王在看過卜兆後預測有災禍降臨,實際到了五日丁酉確實有災禍發生了。不過張玉金指出該辭「气至」一語並不能與「五日丁酉」連續,因為就卜辭語法而言「气至」不屬於驗辭,而是占辭,正確的斷句應是「……王占曰,㞢咎,其㞢來艱,气至。五日丁酉,允㞢來艱……。」張玉金將「气至」作「將要」解,則占辭的大意則該變更為商王看過卜兆後預測將要有災禍降臨。

總體而言,在目前已知的甲骨卜辭中實際上尚未見到任何有使用「气」作名詞表「雲氣」之「氣」的例子,也因此所有含「气」字之卜辭自然也與氣象類卜辭無關了。

註釋

註一:《說文解字》另收一象雲氣之形的古文「云」字(圖一)。

註二:甲骨文的「上」字以一短畫置於一條弧線之上,以表示「上」的意思。

註三:甲骨文「旬」字早期的寫法為一短筆下連接一迴旋勾形,與「云」字僅差一筆短筆。「旬」字年代較晚的字形才見勾形筆畫前端突出於短筆(圖二)。商承祚、唐蘭、孫海波等人曾將甲骨文的「云」字釋為「旬」,認為兩者有假借關係,「云」為「旬」的本字。但對於「旬」字的釋字另有象形說,如象卷曲迴環、龍蛇和蚯蚓(螾)之形。

註四:《說文句讀》云:「此小篆之失也。雲雨同類而不同物。卿雲、矞雲,此不雨之雲也。且先雲而後雨,雨不當為雲所从。此云為借義所專,加雨以為別耳」;《說文解字注》云:「古多假云為曰,如詩云即詩曰是也。」

註五:陳夢家於《殷墟卜辭綜述》中認為「各云」為「霞雲」,指一種導致降雨的雲。李孝定則認為「各雲」為「落雲」,即下落的雲。溫少峰、袁庭棟也將「各雲」釋為「落雲」,但認為是逐漸形成黑壓一片的烏雲。孫常敘則認為「各」為「大」義,讀為「路雲」,也就是大雲,指氣象裡的積雨雲。楊樹達認為「各」為「格」之初文,訓為「來」。卜辭中除了有「各云」之外還有「各雨」。

註六:甲骨文的「各」字與「出」字僅差在腳步的方向,「出」字整體會人步出洞穴,有「出去」之義,正與「各」字所表「進來」、「到來」相反。

註七:「大采」為商代時稱,為上午某個時段。

註八:「㠯」即「以」,在卜辭中是用來連接動詞或動詞性詞組的虛詞,表示在時間上一先一後兩種行為的聯繫。

註九:「刜云」之「刜」,有學者根據《說文解字》云:「刜,擊也,从刀,弗聲」,推測「刜云」即風吹散了雲,但饒宗頤認為「刜云」應讀為「拂云」,「拂」通「茀」,。《楚辭・天問》「白蜺嬰茀。」王注:「茀,白雲逶移若蛇者也。言此有蜺氣,逶迤相嬰」,故「刜云」指的是在天空中逶迤綿延的雲朵。若從「刜云」後接「率雨」來看,饒說應較可信,因為如果風把雲吹散了又如何會下雨,後面又如何會「毋盖日」?

註十:「毋盖日」之「毋」讀為「晦」,義即因雲遮蔽了太陽,天色晦暗。

註十一:「茲」即「此」,指示代詞。

註十二:在卜辭中「河」常與商人之先公、先王有共祭現象,且卜辭可見「宗于河」、「河日」、,可推知「河」是個源自先商時期的「祖先神」。至於「亥」指的是「王亥」,是卜辭中出現頻率相當高的商代先公。

註十三:「燎」指的是燎祭,即以焚燒方式進行的祭祀活動。「帝」在卜辭裡大多表一位地位極高,又稱「上帝」的神祇,其權能主要在主宰天氣、支配年成、左右城邑安危、保佑戰事勝利、降禍福和左右商王安危等方面。「帝云」應是「帝使云」的省寫,卜辭也見「帝風」、「帝使風」。

註十四:「又」指侑祭,有「勸食」之義,其勸進的對象為祖先。「卯」指的是卯祭,一種對剖祭牲的祭祀方式。

註十五:根據古育安的整理,還有黃錫全認為該字是「根」字初文,「根雲」讀為「昏雲」,也就是「暗雲」之義。日本學者赤冢忠未說明該字為何字,但認為該字有「停止」、「群聚」之義,故「△雲」可能為大片停止不動的雲。蔡哲茂認為該字為「枼」,讀為「遏」,「遏雲」即停止之雲。趙平安則認為該字為獨體字,與古文「困」上、下兩部分合組不同,因此否定該字為「困」之初文。連紹名認為該字為「者」,但商代金文「者」字與該字差異顯著,故較不具說服力。古育安則認為該字為「枼」之異體。

註十六:「氣」字源於甲骨文的「气」,字形直到春秋晚期為了與「三」字徹底區別,進而在西周金文的基礎上將上、下兩筆分別進行向上、向下轉折。戰國時期該字分成兩類,一類是隸化的秦系文字,另一類是聲化六國文字,以晉、楚系為代表,其中晉系文字以「火」、「气」兩構件組成,取義於燒火時的煙氣或蒸氣,「气」在此也作為聲符示音。楚系文字有與晉系文字相同的文字創造,也見更換聲符為「既」並从「火」的「氣」字。《說文解字》收錄有「既」聲从「米」的「䊠」和从「食」从「氣」的「餼」字,為「氣」之或體(圖七)。

註十七:《說文解字》:「气,雲气也。象形。凡气之屬皆从气。」段注云:「象雲起之皃。三之者,列多不過三之意也。」

註十八:一條完整的卜辭包含敘、命、占、驗四辭。敘辭是卜辭全文最前頭記占卜日期和貞人名的部分。命辭是揭示要貞問的事類、內容;占辭是視卜兆走向定吉凶而決定所貞問之事是否順遂、可行的判斷,是占卜的結果。驗辭則是占卜後一定時間後對所占之事是否應驗的追記。

註十九:大辟即死刑。

註二十:除此之外,于省吾還認為「气」也可表乞求之「乞」。《粹》771:「庚申卜,今日气雨」的意思即庚申日這天占卜,貞問今日是否乞求得到雨?

參考文獻

- 于省吾

2017〈釋云〉,輯於于省吾著,《甲骨文字釋林》,頁6-8,北京:商務印書館。 - 古育安

2020〈說傳鈔古文字中的「□」字-兼談甲骨文的「云」〉,輯於政大中文系編印,《出土文獻研究視野與方法》(第七輯),頁73-92,台北:國立政治大學。 - 李孝定

1965《甲骨文字集釋》,台北:中央研究院歷史語言研究所專刊之五十。 - 沈培

2002〈論殷墟甲骨文「氣」字的虛詞用法〉,《北京大學中國古文獻研究中心集刊》第一期,頁11-28。 - 沈建華

1981〈甲骨文釋文二則〉,《古文字研究》第六輯,頁207-209。 - 杜清雨

2015《甲骨文字雜釋(四篇)》,北京:北京大學碩士論文。 - 林沄

2022〈甲骨文「气」字補說〉,輯於北京大學考古文博學院、北京大學中國考古學研究中心編,《考古學研究》(十五),頁578-580。 - 具隆會

2013《甲骨文與殷商時代神靈崇拜研究》,北京:中國社會科學出版社。 - 孫常敘

2016《孫常敘古文字學論集》,上海:上海古籍出版社。 - 常玉芝

2010《商代史・卷八 商代宗教祭祀》,北京:中國社會科學出版社。 - 張玉金

1989〈卜辭中气的意義與用法〉,輯於《文物研究》編輯部編,《文物研究》(第五集),頁214-217,合肥:黃山書社。 - 陳柏全

2004《甲骨文氣象卜辭研究》,台北:國立政治大學碩士論文。 - 黃天樹

2018〈殷墟甲骨文驗辭中的氣象紀錄〉,輯於《古文字研究 - 黃天樹學術論文集》,頁463-505,北京:人民出版社。 - 黃竹芳

2021〈「氣」概念與「气」字原型之考辨〉,《問學》第二十五期,頁111-137。 - 黃鴻春

2014〈甲骨卜辭「气」字考述〉,《殷都學刊》第二期,頁6-8。 - 溫少峰、袁庭棟

1983《殷墟卜辭研究 - 科學技術篇》,成都:四川省社會科學出版社。 - 裘錫圭

2015〈殷墟甲骨文字考釋(七篇)五、釋「勻」〉,輯於裘錫圭著,《裘錫圭學術文集・甲骨文卷》,頁354-355,上海:復旦大學出版社。 - 楊樹達

2013《楊樹達文集:卜辭求義》,上海:上海古籍出版社。 - 蔡哲茂

1992〈甲骨文考釋兩則〉,輯於中國文字學會、輔仁大學中國文學系所主編,《第三屆中國文字學國際學術研討會論文集》(台北:輔仁大學出版社,1992年),頁27-52。 - 饒宗頤

1959《殷代貞卜人物通考》,香港:香港大學出版社。