中子如何直搗黃龍透視材料與生命?

磁鐵為什麼有磁性?蛋白質如何運作?要回答這些問題,我們必須深入物質內部進行探索,然而這一過程會受到原子外圍的電子阻礙,因此我們需要一套直搗材料核心的利器—「中子光譜」,由於中子不帶電,能直搗材料的黃龍,也就是原子核,探索微觀世界中的原子運行法則。藉由中子光譜技術的發展,我們能知道材料中的磁性如何傳遞,也能知道蛋白質如何與其他物質產生交互作用,讓我們一起來認識「中子光譜」這項強而有力的量測技術吧!

撰文|黃鼎鈞

你知道如何設計更強的磁鐵,或是如何讓蛋白質藥物發揮最佳效果嗎?這些問題的答案藏在物質的「內部世界」,而我們無法像漫威蟻人一樣,縮小自己進入微觀世界進行探索,但這不代表我們無法知道材料內部正在發生什麼事,我們可以透過「中子光譜」來透視原子與分子內部的世界。中子光譜能分析原子如何震動、電子如何運動,甚至追蹤生物分子在體內的行為,從更耐用的電池、更強的磁性材料,到生物醫學的突破,「中子光譜」正在帶領我們透視這背後的原理。但到底什麼是中子?為什麼它能看見我們肉眼無法察覺的細節?讓我們來看看「中子」如何幫助我們理解這個世界的最基本運作原理。

中子的發現及其特性

1932年,英國物理學家詹姆斯.查德威克 (James Chadwick) 證實了中子的存在,開啟了核物理學的研究,直到20世紀中葉,科學家開始利用中子進行材料分析,並發展出各種中子散射技術。1994年,貝爾特倫.布羅克豪斯 (Bertram N. Brockhouse) 與克里福德.沙爾 (Clifford Shull) 以在中子光譜與繞射技術上的貢獻獲得諾貝爾物理學獎。

中子是一種不帶電的基本粒子,而正是這樣的特性使其成為研究材料的理想工具。當中子進入物質之中時,它不像X-ray或電子束會與材料中的電子雲發生強烈的交互作用,因此中子能不受阻礙的深入物質內部,尤其對輕元素特別敏感,像是氫、鋰等,因為這類元素的電子數少,透過與電子交互作用的X-ray或電子束難以與其產生反應,而中子能直接與其原子核作用,因此,中子光譜適合被應用在研究生物分子、電池材料、聚合物等含有大量氫的材料。也正是中子可被用來觀測原子核,中子還能被用來作為同位素的區分,像是中子對於氘和氫有不同的散射能力,這使得科學家可以利用這種特性來標記特定的原子,從而獲得更精確的結構信息,除此之外,在室溫下,中子的能量範圍約為 0.025 eV,這與材料內部原子的振動能量範圍相當,故中子還可以幫助我們了解材料的晶格結構及其行為。

中子光譜如何解析物質、透視生命?

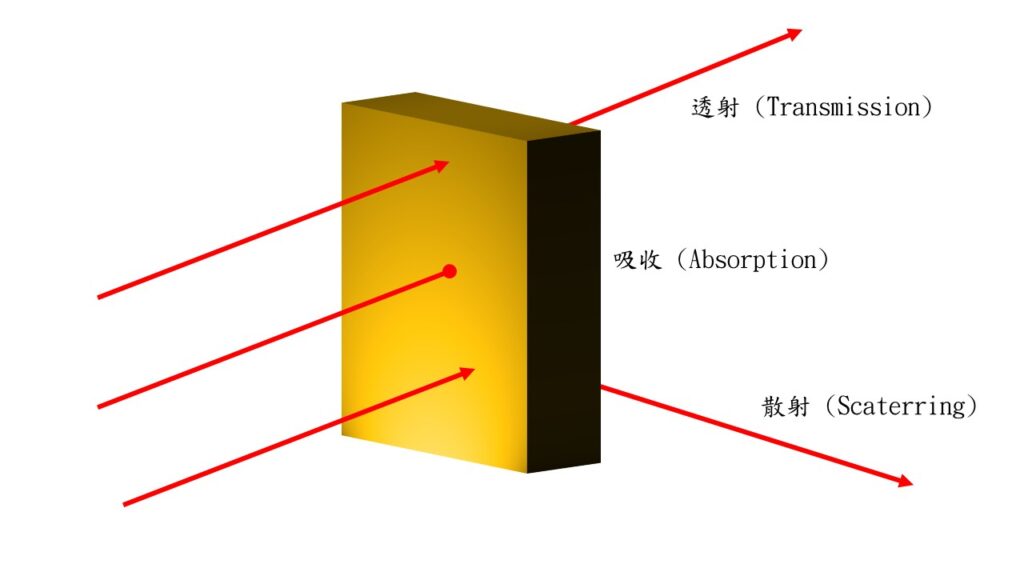

當中子束與材料互動時,可能發生三種情形,第一是透射 (Transmission),也就是中子直接穿過樣品,其中子束的方向不改變;第二是吸收 (Absorption),中子被材料吸收,轉換成其他形式的能量;第三則是散射 (Scattering),中子與樣品中的原子發生碰撞,改變方向與能量,而正是這一個散射過程造成對中子的改變,使我們能探測材料內部的機制。就散射的過程而言,又能分為彈性散射 (Elastic Scattering) 和非彈性散射 (Inelastic Scattering),在彈性散射中,中子散射後的能量不變,適用於研究晶體結構,而非彈性散射中,中子與材料交換能量,能夠測量原子的運動與激發態。

早在1930年,物理學家菲利克斯.布洛赫 (Felix Bloch) 就以理論預測「磁子」的存在,也就是說鐵磁材料之所以具有磁性,是因為電子自旋的集體波動所造成的,因此,磁子可以說是一種量子化的自旋波,然而,這個理論一直難以被證實。直到1957年伯特倫.布羅克豪斯 (Bertram N. Brockhouse) 才以非彈性中子散射直接觀察到了磁子的存在,因為中子本身帶有自旋磁矩 (spin magnetic moment) 卻不帶電荷,這使得中子在穿透材料的過程中不會受到電子雲的干擾,而是直接與原子核和未成對的電子自旋發生相互作用,這一個觀察使科學家開始理解磁性是如何在材料中傳遞的,也開始理解磁鐵之所以有磁性的物理機制,也就是說,岳飛可以直搗黃龍,中子可以直搗原子核!

不只有在凝態物理上的探測,中子也能被應用在生物醫學之中。誠如前段所述,中子對於氫原子等輕元素格外的敏感,而蛋白質正是構成生物體的主要物質之一,蛋白質主要由輕元素(如氫、碳、氧、氮)組成,且水 (H2O) 環境對其影響極大,同時蛋白質的結構、穩定性與功能,很大的程度取決於氫鍵 (Hydrogen Bonding) 與蛋白質和水的交互作用,透過中子光譜的探測,科學家能進一步了解蛋白質藥物的設計,像是探討藥物與標靶蛋白的結合,以致於科學家能最佳化藥物,或是探討蛋白質與水的交互作用,進一步控制藥物的溶解度與吸收,這類的研究能推動新型抗體藥物、生物相容性藥物與個人化醫療的發展。

中子光譜技術讓我們得以觀察材料內部的能量傳遞與運動機制,進而開發更具功能性的科技應用。

參考文獻

- Bloch, F. (1930). Zur theorie des ferromagnetismus. Zeitschrift für Physik, 61(3), 206-219.

- Brockhouse, B. N. (1964). Nobel Lecture, December 8, 1994. Physics: 1991-1995, 7, 107.

- Wu, C. M., Deng, G., Gardner, J. S., Vorderwisch, P., Li, W. H., Yano, S., ... & Imamovic, E. (2016). SIKA—the multiplexing cold-neutron triple-axis spectrometer at ANSTO. Journal of Instrumentation, 11(10), P10009.