青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(下)

戟又稱棘,原因除了可能在於戟的援、內和刺伸張如棘刺,而棘之本義為一種多刺植物,故用棘表戟是義同互用,而在傳世文獻也記載棘是製作戟柲的材料,原因可能在於棘木的質地非常堅硬。柲一般指戈、矛、戟的柄部,「柲」是一個後起字,初文為「必」,見於甲骨文,造字初義延續至西周金文。東周時期的柲與前代有較多差異。戰國晚期青銅戟的地位隨著器形再度複雜、冶鐵術的成熟,逐漸讓位於丫形戟、「卜」字形鐵戟,並以「有方」之名持續盛行於漢代。

撰文|江柏毅

戟在傳世文獻中有孑、鏔、鏦、鏝等別稱,其中又以棘較為常見。《說文解字》中記有「,有枝兵也。从戈、倝。《周禮》:長丈六尺。讀若棘」,《左傳・隱公十一年》也記載「公孫閼與潁考叔爭車,潁考叔挾輈以走,子都拔棘以逐之…。」棘作為戟的別稱,原因可能在於戟的援、內和刺伸張如棘刺,而棘之本義為一種多刺植物,故用棘表戟是義同互用。在傳世文獻裡也記載棘是製作戟柲的材料(註一),原因可能在於棘木的質地非常堅硬(註二)。

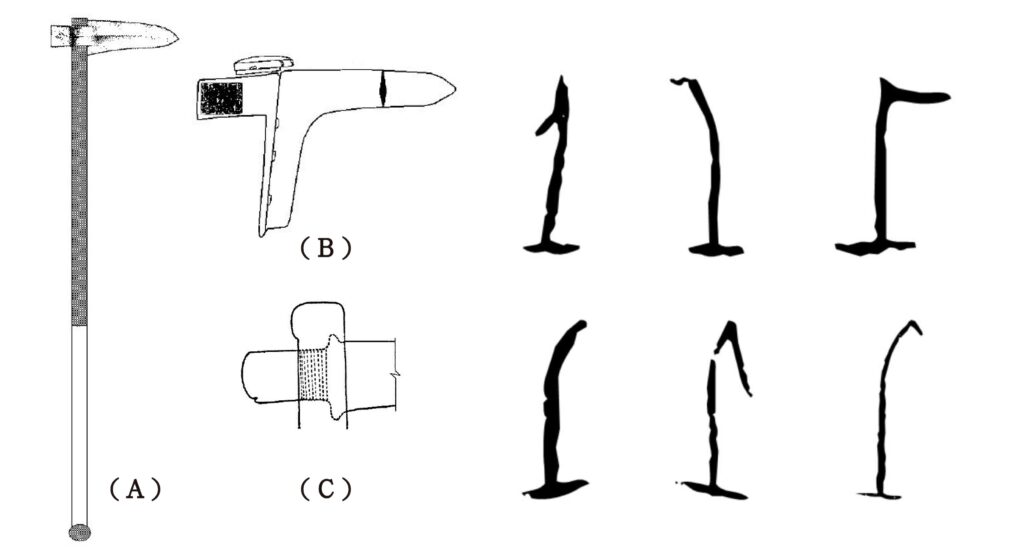

柲一般指戈、矛、戟的柄部,於傳世文獻中又有盧、籚、欑、矜的別稱。「柲」是一個後起字,其初文為「必」,見於甲骨文,是一個甲骨文「戈」字去掉表戈頭之短橫畫的字,整體所象為戈之柄部與柲冒(也就是柲頂端的套箍)或凸節,於底部的短橫畫則表地面(圖一)。根據考古發現,商代的戈柲為木製,橫截面為前後等寬的扁橢圓形,前後長2.5至4.5公分,柲長大約在100公分左右,適於步戰手持,其表面常分段塗彩或飾以紋飾,目的是提醒操持者應持握的位置。

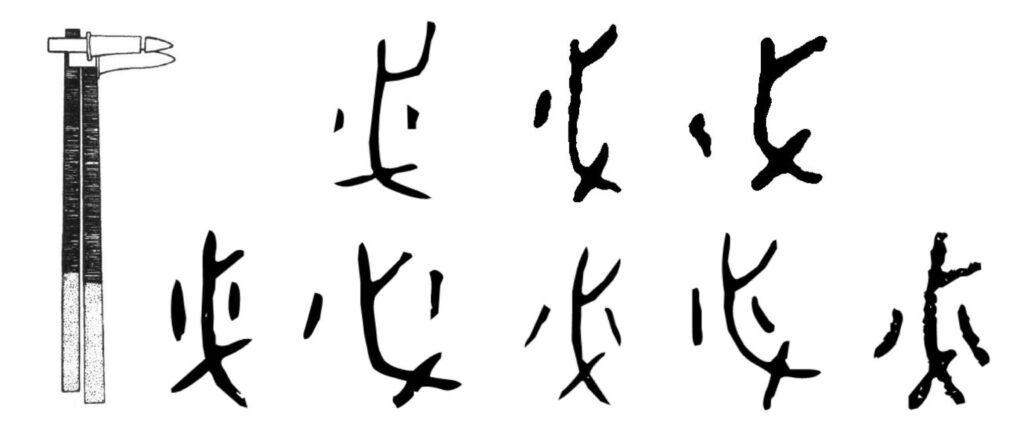

西周時期仍用「必」來表「柲」,但金文字形與甲骨文已有些許差異,下半偏折,兩側多了一到兩個作為飾筆的小點(圖二)。西周時期的戈柲目前僅兩例保存較佳,從極有限的資料可知當時的柲依然為木製,橫截面亦呈扁橢圓形,不同的是長安張家坡170號墓出土的二件帶柲戈自頂端往下長55.5公分的一段纏有細繩,並髹以黑漆,而長27公分的底段則不纏繩,但髹以紅漆,漆皮底下有細砂狀膩子(填泥)(圖二)。上段纏繞細繩並髹漆的作法能夠增強柲的柔韌性,解決在交戰過程柲容易毀損、斷折的缺點,下段塗抹細砂狀膩子則有助於提升操持者持握的摩擦力,避免柲在揮擊時意外從手中脫出。其實商代晚期應也有以繩索纏繞柲進行防護的作法,因甲骨文的「弟」字正是象繩索纏繞木柲(圖三)。

東周時期的柲與前代有較多差異。其一,材質除了木質之外還有積竹木。積竹柲是在木柲外緣包覆細薄竹片,後以絲麻織物纏繞綑綁,再於表面髤漆的複合式柲。如此繁複的兵器改良可同時增強柲的柔韌性與硬度。其二,柲會削刨為前窄後寬的扁圓或橢圓體,目的是幫助操持者僅憑觸覺便能辨別戈、戟援鋒的朝向(註三)。其三,柲自上而下纏繞細線繩達一定長度後便會間隔一段距離再纏,而不纏繞線繩的柲會削刨成竹節狀,兩種方式都更加強化操持的手感。

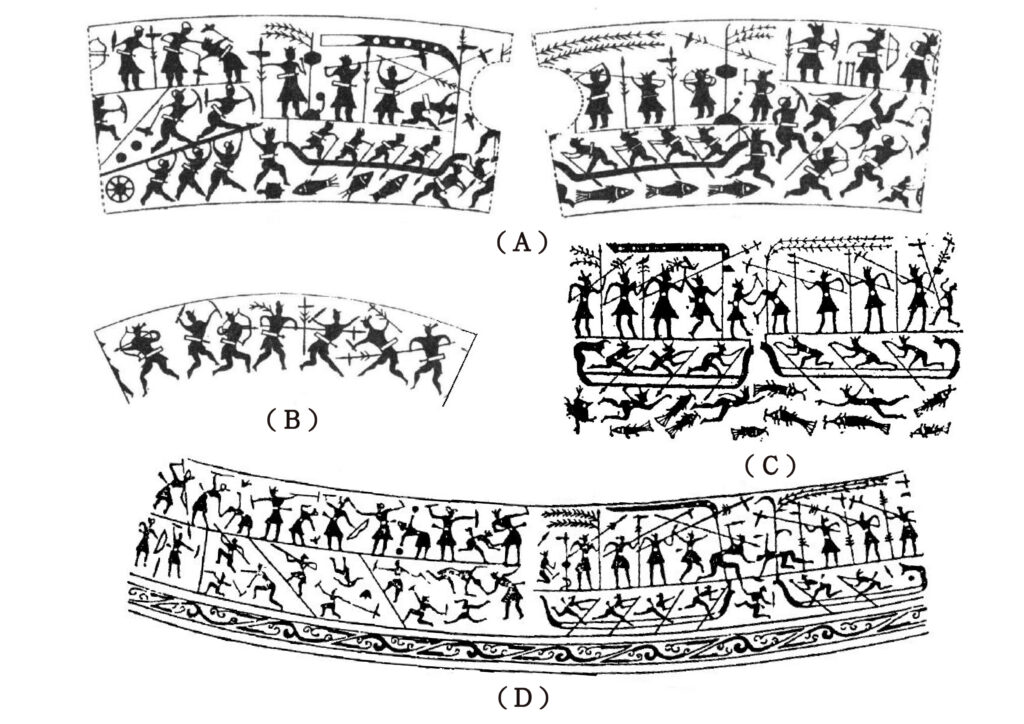

根據考古發現,東周時期戟有長短之別,短者約二公尺以下,長者則在三公尺以上,長度的不同反映的是使用者可能為步兵、車兵或舟兵之差異。中研院歷史文物陳列館典藏之河南汲縣山彪鎮出土青銅鑑上的水陸攻戰紋上、中、下三層均可見士卒持戟作戰的形象(圖四),而於戰船上所使用之戟長度均較步戰士卒手持的戟為長,原因在於進行水戰時,兩船須彼此保持一定的距離航行,以避免互撞沈沒兩敗俱傷。士卒於戰船上持長戟作戰的類似圖像也分別見於北京故宮博物院、四川博物院典藏的兩件宴樂漁獵攻戰紋壺壺身(圖四)。

甲骨文的「必」字在卜辭中除了作本義柲使用外,還有作為動詞,通「毖」,表戒敕、鎮撫之義,如《合》4242「令必微」、《合》23602「丙辰卜,即,貞叀必出于夕御馬」、《合》37473「戊戌王卜,貞田必往來亡灾。王占曰,大吉。在四月茲禦。只十又三。」兩周金文的「必」字除了柲的本義外,另有作地名、人名和表必然之義的副詞用法,戰國時期目前所見的兩例「必」字,如杜虎符銘文「必會君符,乃敢行之」、新郪虎符銘文「[必」會王符,乃敢行之」,均表必然義,說明從西周時代開始,「必」之本義柲隨著時間推移,已慢慢被假借來表必然義的副詞,進而失去了造字初義。為了解決這個問題,古人便在「必」旁加「木」創「柲」字來表達木柲。目前最早的「柲」字僅見於小篆,也說明其造字史不太長遠。

綜觀商代至兩周戟的發展史,實質上是不斷改進自身形制,使之於揮擊過程更加牢固於柲上、不易斷折,同時因應不同戰爭形式發揮最大殺傷力的過程。戟從最早的啄、刺功能新添了鈎、割、推摏等攻擊方法,但到了東周晚期爲了增強殺傷效果,卻又往往開發出許多怪異式樣的異形戟,反倒降低了實際效能,製作工藝也變得複雜許多,無法大量生產,運用於兵員眾多的大型戰事。自此,青銅戟的地位隨著冶鐵術的成熟,逐漸讓位於戰國晚期開始出現,外形化繁為簡的丫型戟、「卜」字形鐵戟,並以「有方」之名持續盛行於漢代。

註釋

註一:《淮南子・兵略訓》所謂「伐棘棗而為矜」、《史記・平津侯主父列傳》:「然起窮巷,奮棘矜,偏袒大呼而天下從風」。根據唐司馬貞《史記索隱》:「矜,今戟柄」。《說文解字》:「矜,矛柄也。从矛,今聲。」

註二:「棘」字源於「朿」字,為兩「朿」並列,最早見於甲骨文《合》31957,但辭殘意義不詳。甲骨文中另有由上下相連的「朿」所構成的「棗」字,而曹大志認為甲骨文中兩個「朿」左右並列或上下相連的字形可能是同字異體,「棘」與「棗」是後來的分化,也因此甲骨文的「棗」字也是「棘」字。他舉西漢馬王堆出土《戰國縱橫家書》第238號簡中地名「煮棗」寫為「煮棘」、馬王堆遣冊133號簡文字「棘一笥」、簽牌上文字「臧棘笥」之「棘」與墓中編號353的竹笥(即竹製放食物的方形箱子)內所盛放的棗相對應為例,證明二字在漢代仍然混用。既如此,棘木便可能是中國北方原生,枝上帶有許多尖刺的酸棗(Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow.),酸棗木的質地堅硬,紋理細膩。

註三:《考工記・盧人》:「凡兵,句兵欲無彈,刺兵欲無蜎。是故句兵椑,刺兵摶」,鄭玄注:「句兵戈戟屬,刺兵矛屬。…椑,橢圓也。摶,環也。」考古發現確實應證《考工記・盧人》的記載。

參考文獻

- 王建欣

2017〈「柲」字考〉,《欽州學院學報》第三十二卷,第十二期,頁37-51。 - 井中偉

2009〈夏商周時期戈戟之柲研究〉,《考古》第二期,頁55-69。

2011《早期中國青銅戈・戟研究》,北京:科學出版社。 - 沈融

1998〈東周青銅戟的一種形制及其相關問題〉,《華夏考古》第二期,頁86-92。 - 曹大志

2016〈甲骨文中的朿字與商代財政〉,《故宮博物院院刊》第十一期,頁86-97。 - 陸錫興

2014〈論戟到有方的發展〉,《南方文物》第四期,頁152-162。 - 裘錫圭

2015〈釋「柲」〉,輯於裘錫圭著,《裘錫圭學術文集》甲骨文卷,上海:復旦大學出版社。 - 劉釗

2009〈釋甲骨文中的「秉棘」〉,《故宮博物院院刊》第二期,頁6-12。 - 鍾少異

1995〈試論戟的幾個問題〉,《文物》第十一期,頁55-60。

✨延伸閱讀:《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(上)》、《商周時期的青銅矛與金文的「矛」字》、《甲骨文的「戈」字與商周時期的青銅戈》