青銅劍與兩周金文的「劍」字(中)

華北青銅劍的使用始於受魚(弓魚)國影響的周人,因周人於西周早、中期所使用的劍可能起源於商晚期至西周早期四川和漢中盆地的扁莖柳葉形劍,而其傳播流行與建國於關中盆地西側寶雞一帶的魚(弓魚)氏有關。西周中期後典型的扁莖柳葉形劍在中國北方以新的形態演化延續,可能為春秋晚期至戰國早期秦式短劍的前身。東周式扁莖劍的演化源頭是否為扁莖柳葉形劍仍有爭議,因西周中期至春秋中期的劍體演化目前仍有缺環,需要進一步研究。目前年代最早的「鐱」(劍)字見於周人所寫,發現於陝西扶風周原遺址西周晚期青銅器窖藏的師同鼎銘文,但此「鐱」可能是周人對「劍」的泛指,也可能專指一種與西周處於戰爭關係的異族的兵器。

撰文|江柏毅

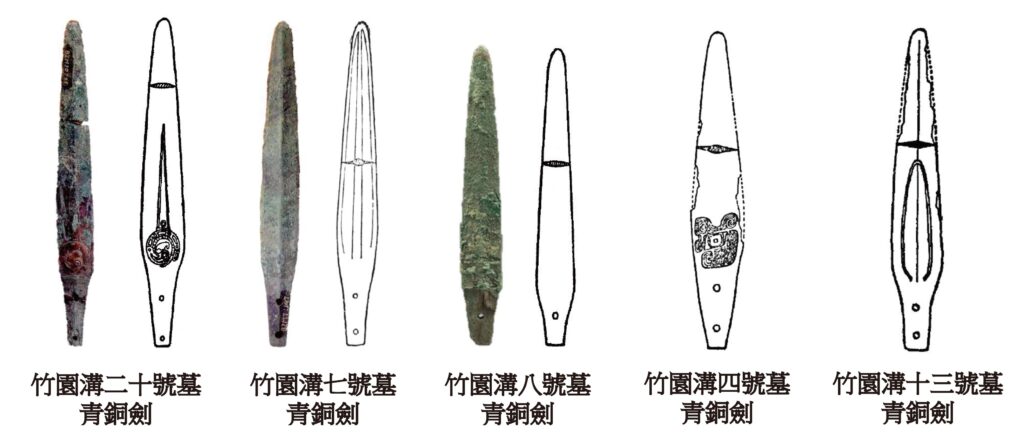

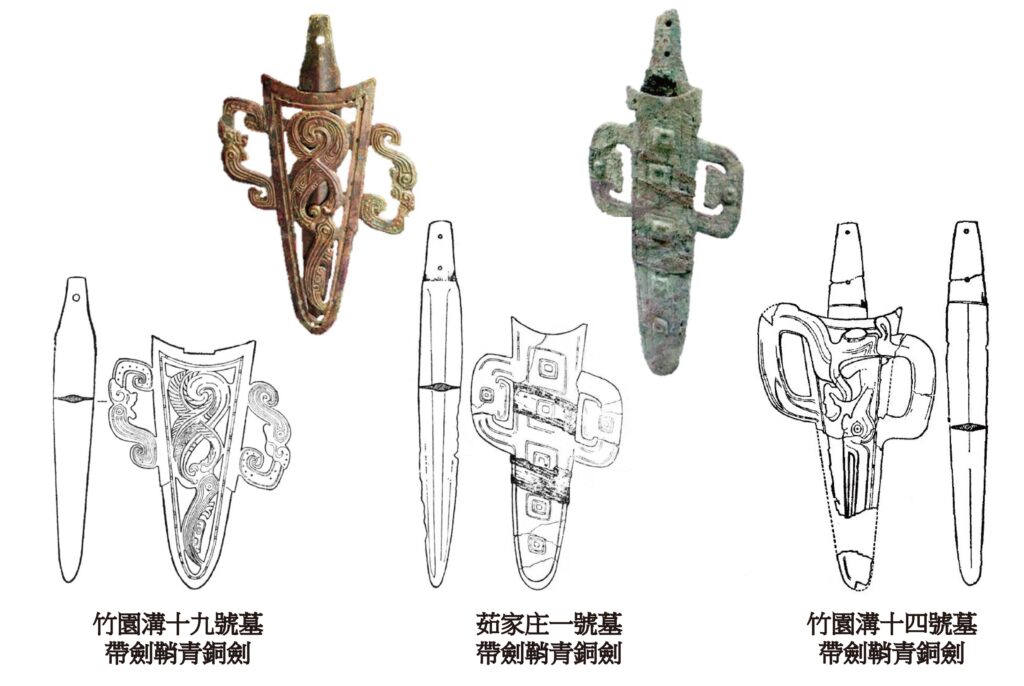

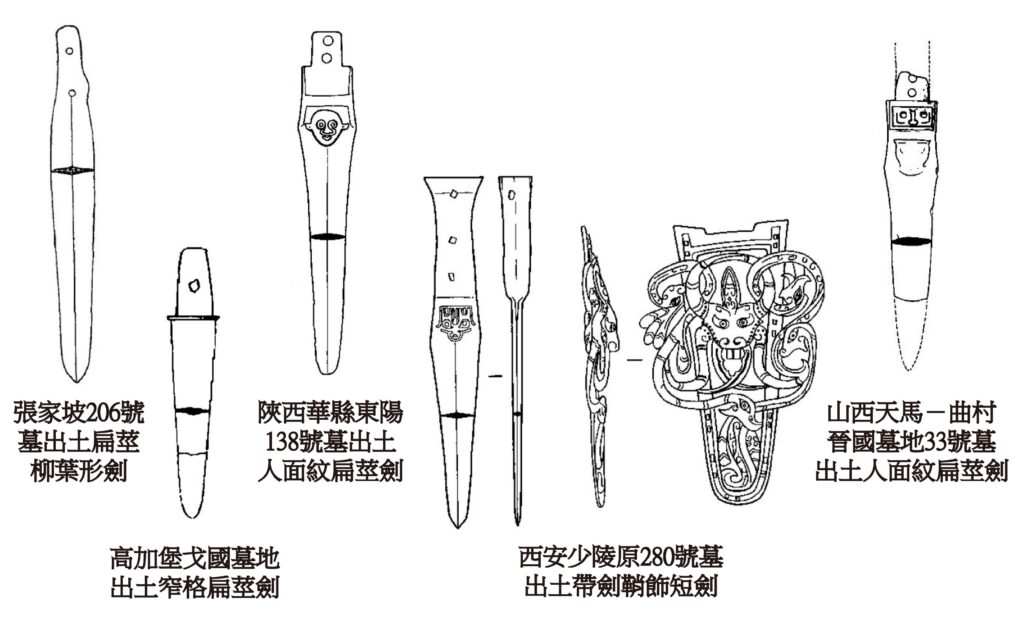

扁莖劍的起源可能是商晚期至西周早期流行於四川與漢中盆地的扁莖柳葉形劍。來到西周早中期,扁莖柳葉形劍的分布似有北向轉移趨勢,在四川、漢中盆地不明原因消失後,集中發現於關中盆地西側的寶雞竹園溝、茹家庄這二處魚(弓魚)國的墓葬群,其中年代屬西周早期的十一柄劍出土於竹園溝,屬西周中期的兩柄出土於茹家庄魚(弓魚)伯墓。這些扁莖柳葉形劍與上篇所揭示者外形相近,長度都界於23至30公分不等,劍莖有單或雙穿孔,劍身除了素面之外也施有複雜獸紋(圖一),較特別的是其中三柄原配有木製的劍鞘,劍鞘外側的華麗銅鞘飾呈倒三角形,兩端有裝飾性提繫(圖二)。魚(弓魚)國墓地所發現的扁莖柳葉形劍擺放位置相當一致,皆在內棺墓主腰右或左,有別於放置在棺蓋或槨蓋上的其他實用兵器,顯見為墓主之隨身配劍。若從魚(弓魚)國墓地部分青銅、陶器與商代晚期成都平原、漢中盆地的同類型器極為相似來推測,這些扁莖柳葉形劍可能是由成都平原經漢中盆地北傳來到寶雞一帶(註一),與魚(弓魚)氏關係密切。

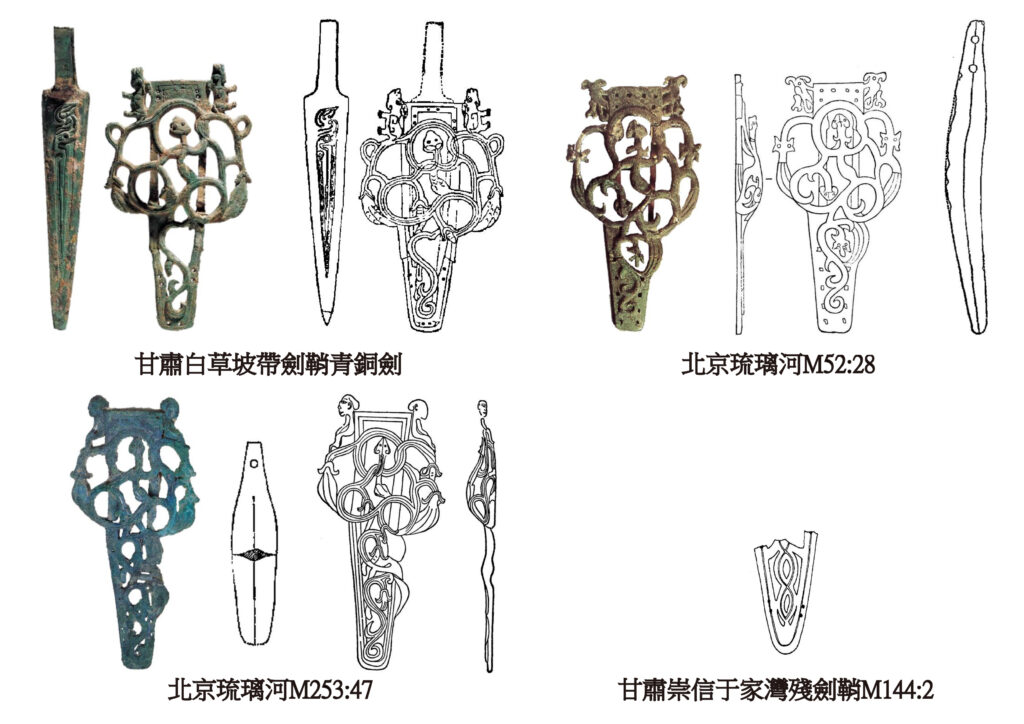

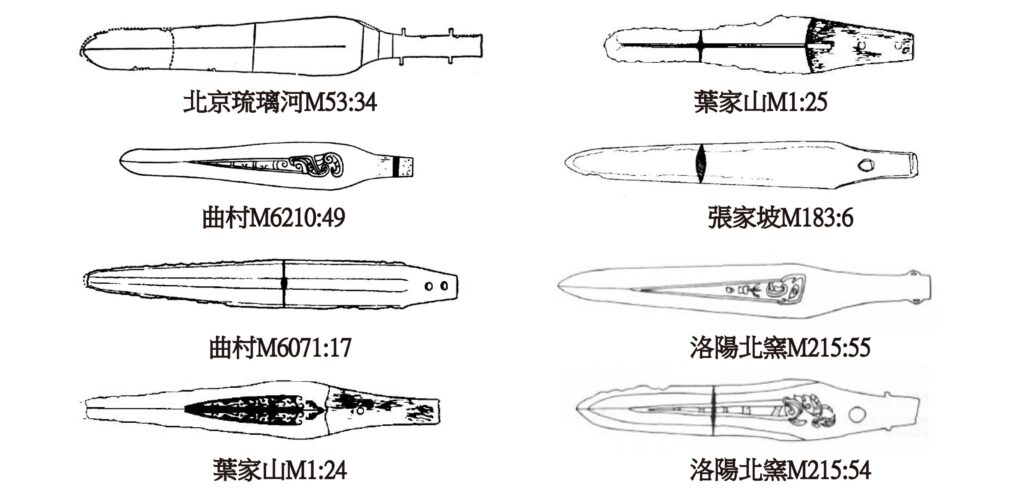

年代在西周早、中期的扁莖柳葉形劍也發現於兩周所在的關中與洛陽盆地,如陝西岐山賀家村墓地、陝西岐山禮村、陝西長安灃西張家坡墓地、河南洛陽北窯村墓地、洛陽林校車馬坑,另在相對邊緣偏遠的甘肅靈台白草坡墓地、甘肅崇信于家灣墓地、山西曲沃天馬村與曲村交界處的天馬-曲村晉國墓地、北京琉璃河燕國墓地,及湖北隨州葉家山曾國墓地也有出土(圖三、四)。上述地點所發現的扁莖柳葉形劍數量皆相當零星,與魚(弓魚)國墓地極度集中的埋藏情況顯著有別,反映的可能是諸國高階貴族的珍稀隨葬品。

魚(弓魚)國墓地以鼎、簋為核心的青銅容器隨葬組合顯示著來自西周的強烈文化影響,而扁莖柳葉形劍之所以發現於兩周之地,也可能與魚(弓魚)國同姬周王室、姬姓封國的密切交流有關。從魚(弓魚)伯墓旁可能為魚(弓魚)伯之妻的井姬墓可知,魚(弓魚)國貴族與在周王室擔任重臣的姬姓井氏家族有聯姻關係。1984年於灃西張家坡所發現的完整西周墓群便屬於井叔族墓地,而該墓地便出土數柄扁莖柳葉形劍。

至於在甘肅、山西、北京、湖北也零星發現風格相似的扁莖柳葉形劍,則可從兩個方向來思考原因,其一,寶雞的地理位置自古便是中原和甘青、西南人群交流互動的重要孔道。其二,從魚(弓魚)國墓地出土青銅器上可發現魚(弓魚)國在西周時期似乎是個相當活躍的方國,與周邊的方國、部族,如北鄰的姬姓夨國、關中盆地西部陝甘交界一帶的姬姓夌國、關中盆地東部與周王室有聯姻關係的妊姓丰國都有密切互動。以聯姻方式與姬周聯盟可能是魚(弓魚)國維繫國族發展的政治手段,這也就能解釋為何在同為姬姓封國但距離相對遙遠的晉、燕和曾國也發現有扁莖柳葉形劍,儘管目前魚(弓魚)國墓地並沒有發現任何與晉、燕、曾國交流的直接證據,反之亦然(註二)。

扁莖柳葉形劍在西周中期之後便如銷聲匿跡般,迄今未在任何一個年代更晚的遺址發現,而在西周中期之後,寶雞一帶的魚(弓魚)國同時也沒了蹤影。魚(弓魚)國的消失一說可能與同夨國在關中盆地西側的競爭消長有關,魚(弓魚)氏一族可能也同時受到其他氏族的競爭壓力及周王室在西周中期後的階級矛盾影響選擇南遷,春秋、戰國時代流行於四川盆地的巴蜀式青銅劍與西周早、中期的扁莖柳葉形劍非常相像,似乎暗示著二者間有所遞嬗傳承關係,惟西周晚期至春秋時代間兩種青銅劍的過度發展證據尚未在四川盆地找到。

西周中期後扁莖柳葉形劍在中國北方的消失可能並不表示它的流行也戛然而止,從西安少陵原280號西周中期墓所出土的一柄帶有劍鞘飾的短劍可窺知,扁莖柳葉形劍此後可能是以新的形態延續。這柄劍的劍鞘飾與白草坡、琉璃河所出土的扁莖柳葉形劍劍鞘飾非常相似,但劍體卻不同,除了劍身仍是柳葉形外,劍身與劍莖是連鑄的。從該劍本部飾一獸面、劍身底部微凸之後漸收束成鋒的特點來推測,它應是在人面紋扁莖劍的基礎上改變裝柄方式而來(圖五)(註三)。同時也有學者認為少陵原劍可能是部分流行於春秋晚期至戰國早期間的秦式短劍(圖六)前身(註四),不過上揭劍式都與春秋晚期開始流行的東周式扁莖劍在外形上有顯著不同,應不是東周式扁莖劍的直接源頭。李學勤曾注意到一柄過去由古越閣所收藏的帶劍鞘飾柳葉形劍(圖六),並認為可能即扁莖柳葉形劍向東周式扁莖劍演化的過渡階段劍式。

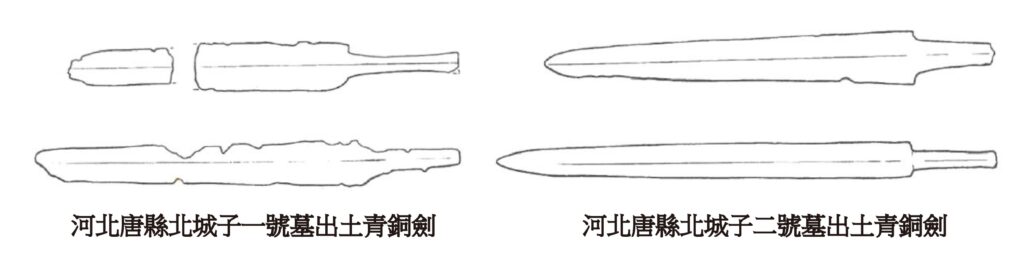

東周式扁莖劍的源頭可能是北京琉璃河燕國墓地出土,年代為西周早期的扁莖柳葉形劍M253:47(圖三),這類型的扁莖柳葉形劍可能在西周早、中期間進一步演化為同墓地出土的另一型M53:34扁莖劍(圖四),之後又再轉變為河北唐縣北城子遺址一、二號墓所見,年代約春秋中、晚期的扁莖劍(圖七)。不過總體來說此看法在西周中期至春秋中期的劍體演化上目前仍有缺環,需要進一步考古工作來解決。

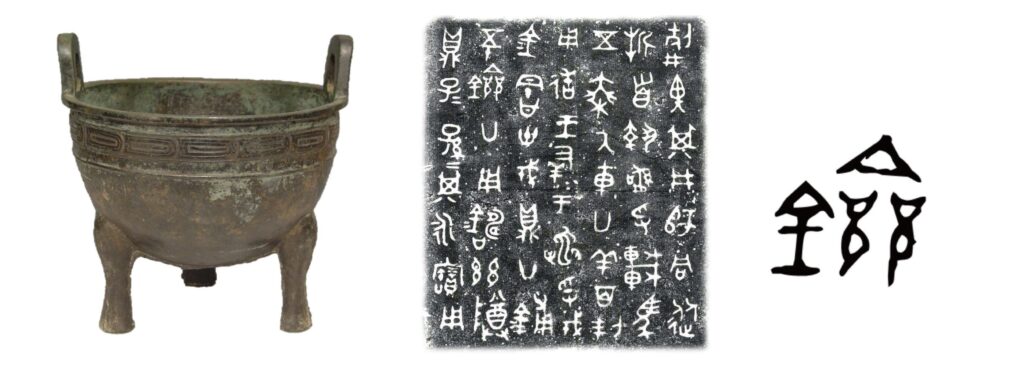

中國華北的青銅劍流行嚴格來說始於受魚(弓魚)國影響的周人,而在陝西扶風周原遺址青銅器窖藏所發現的師同鼎銘文則可見到由周人所寫,目前最早的「鐱」(劍)字(圖八)。這個字之所指,是師同跟從某大臣征伐「戎」,於斬殺、俘獲一批敵人後所繳獲的戰利品(註五)。

由於師同鼎是西周晚期器,所以銘文裡的「鐱」絕非指扁莖柳葉形劍,但此劍究竟是哪一形式,卻又難以回答。首先,我們無法確認這裡的「劍」是周人的泛指或是專指。如為泛指,那便有多種可能;如為專指,則須同時思考銘文裡的「戎」所指為何。若根據西周中期器多友鼎、西周晚期器不其簋銘文,「戎」指的是玁狁,此「鐱」也即玁狁之器;而若根據西周晚期器晉侯銅人,「戎」指的卻是淮夷。玁狁活躍於周之西北,淮夷在周之東南,族群不同,所使用的劍應該是不同的。若根據張宇衛研究,這裡的「戎」並非民族性的概念,而是周人對進入戰爭狀態之群體的異稱,所以可以是周所認知任何處於戰爭狀態下的異族,那麼師同鼎的「鐱」也就只是某個戰敗了的異族之兵器而已。

註釋

註一:扁莖柳葉形劍的北傳究竟是出於人群的遷徙、文化的傳播或其他因素的綜合表現,目前仍然未明。

註二:魚(弓魚)國墓地井姬墓出土的一件銅簋見有「白(伯)作南宮□簋」銘文,根據西周銘文慣例,可解讀為某位方國的伯為一位姬姓南宮氏女子所做之器。曾國為姬姓南宮氏的封國,而此簋出土於魚(弓魚)國墓地,因此可作為魚(弓魚)國與曾國在西周時期有所往來的間接證據。另外,孫岩也觀察到北京琉璃河燕國墓地所發現的虎紋青銅戈、三角援戈與魚(弓魚)國墓地所見相似,而在其他西周遺址少見。

註三:人面紋扁莖劍出現於西周早期,持續流行至西周中、晚期,見於陝西扶風齊鎮、陝西華州東陽、江蘇儀征破山口、山西天馬-曲村晉侯墓地、湖南長沙金井,北京故宮博物院、寶雞市博物館、上海博物館、湖南省博物館也有數件典藏。這種劍可能亦源自於扁莖柳葉形劍,或源自陝西涇陽高家堡戈國墓地所發現的西周早期窄格扁莖劍(圖五)。一說窄格扁莖劍其實也可能是從扁莖柳葉形劍發展而來。

註四:西安少陵原280號墓呈東西向,又帶腰坑,這樣的墓葬在後世秦人墓葬中常見,推測少陵原280號墓墓主很可能即秦人。

註五:師同鼎鼎腹內壁銘文七行五十四字,內容主要記述器主師同的戰功,不過有關戰役的時間、戰事起因、主將之名和戰役經過等,目前都無法得知,原因在於前段銘文可能在另一件(或多件)未知的青銅器上。銘文的大意是師同跟從某大臣征伐戎,斬殺並俘獲了一批敵人,得到車馬五輛、大車二十輛、羊一百隻等戰利品,又將繳獲敵人的鼎、鋪、劍等鑄成祭祀用的銅鼎,要子子孫孫永寶用。

參考文獻

- Jenny F. So

2001 Bronze Weapons, Harness and Personal Ornaments: Signs of Qin’s Contacts with the Northwest, in Orientations Magazine Ltd (ed), Chinese Bronzes: Selected articles from Orientations 1983-2000, pp. 227-234. Hong Kong: Orientations Magazine Ltd. - Li Xueqin

2001 Early Chinese Swords from C.H. Wang Collection, in Orientations Magazine Ltd (ed), Chinese Bronzes: Selected articles from Orientations 1983-2000, pp. 223-226. Hong Kong: Orientations Magazine Ltd. - 中國社會科學院考古研究所(編著)

1999《張家坡西周墓地》,北京:中國大百科全書出版社。 - 中國科學院考古研究所(編著)

1959《上村嶺虢國墓地》,北京:科學出版社。

1963《灃西發掘報告:1955-1957陝西長安縣灃西鄉考古發掘資料》,北京:文物出版社。 - 方晴、金夢

2020〈兩周時期扁莖柳葉形青銅短劍區域差異研究〉,《博物院》第六期,頁6-11。 - 北京大學考古學系、山西省考古研究所

1995〈天馬-曲村遺址北趙晉侯墓地第五次發掘〉,《文物》第七期,頁4-39。 - 北京大學考古學系商周組、山西省考古研究所

2000《天馬-曲村 (1980-1989)》,北京:科學出版社。 - 北京市文物研究所(編著)

1995《琉璃河西周燕國墓地:1973-1977》,北京:文物出版社。 - 田偉

2013〈試論兩周時期的青銅劍〉,《考古學報》第四期,頁431-468。 - 甘肅省文物考古研究所(編著)

2009《崇信于家灣周墓》,北京:文物出版社。 - 甘肅省博物館工作隊

1977〈甘肅靈台白草坡西周墓地〉,《考古學報》第二期,頁99-130。 - 李伯謙

1982〈中原地區東周銅劍淵源試探〉,《文物》第一期,頁44-48。 - 李連娣、井中偉

2019〈中國北方系青銅短劍研究〉,輯於中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室編,《三代考古》(八),頁188-220,北京:科學出版社。 - 李學勤

1983〈師同鼎試探〉,《文物》第六期,頁58-61。 - 邵會秋

2022《君子之劍:青銅劍與草原文化》,上海:上海古籍出版社。 - 林沄

2003〈中國北方長城地帶游牧文化帶的形成過程〉,《燕京學報》新十四期,頁95-146。 - 林壽晉

1962〈東周式銅劍初論〉,《考古學報》第二期,頁75-84。

1963〈論周代銅劍的淵源〉,《文物》第十一期,頁50-55。 - 洛陽市文物工作隊

1999〈洛陽林校西周車馬坑〉,《文物》第三期,頁4-18。

1999《洛陽北窯西周墓》,北京:文物出版社。 - 陝西周原扶風文管所

1982〈周原發現師同鼎〉,《文物》第十二期,頁43-46。 - 陝西省考古研究所(編著)

1995《高家堡戈國墓》,西安:三秦出版社。 - 陝西省考古研究所、秦始皇兵馬俑博物館(編著)

2006《華縣東陽》,北京:科學出版社。 - 陝西省考古研究院(編著)

2009《少陵原西周墓地》,北京:科學出版社。 - 陝西省博物館、文管會岐山工作隊

1978〈陝西岐山禮村附近周遺址的調查和試掘〉,輯於文物編輯委員會編,《文物資料叢刊》2,頁38-44,65。 - 陝西省博物館、陝西省文物管理委員會

1976〈陝西岐山賀家村西周墓葬〉,《考古》第一期,頁31-48。 - 高西省

1998〈試論西周時期的扁莖柳葉形短劍〉,輯於《遠望集》編委會主編,《遠望集 – 陝西省考古研究所華誕四十周年紀念文集》,頁378-388,西安:陝西人民美術出版社。 - 孫岩

2022〈古代中國物質文化研究中的「物」與「人」 – 以西周時期柳葉形青銅短劍為例〉,輯於北京大學考古文博學院、北京大學中國考古學研究中心主編,《考古學研究》(十三),頁417-433。 - 孫華

1996〈古越閣藏先秦兵器札記三則〉,輯於國立歷史博物館主編,《商周青銅兵器暨夫差劍特展論文集》,頁81-95,台北:國立歷史博物館。 - 張天恩

2001〈中原地區西周青銅短劍簡論〉,《文物》第四期,頁77-83。 - 張宇衛

2022〈甲骨卜辭「戎」字之句型分析及其義項演變〉,《漢學研究》第四十卷,第三期,頁167-208。 - 陳世輝

1984〈師同鼎銘文考釋〉,《史學集刊》第一期,頁1-5。 - 湖北省文物考古研究所、隨州市博物館

2011〈湖北隨州葉家山西周墓地發掘簡報〉,《文物》第十一期,頁4-60。 - 湖北省博物館(編著)

2013《隨州葉家山:西周早期曾國墓地》,北京:文物出版社。 - 楊曙明

2019《陝西古代青銅器》,北京:文物出版社。 - 翟德芳

1988〈中國北方地區青銅短劍分群研究〉,《考古學報》第三期,頁277-299。 - 鄭紹宗

1991〈唐縣南伏城及北城子出土周代青銅器〉,《文物春秋》第一期,頁14-22。 - 盧連成、胡智生

1988《寶雞國墓地》,北京:文物出版社。 - 鍾少異

1992〈試論扁莖劍〉,《考古學報》第二期,頁129-145。 - 韓金秋

2009《夏商西周時期中原文化中的北方文化因素研究》,吉林:吉林大學博士學位論文。 - 譚銀萍

2015《試論西周青銅扁莖短劍》,西安:陝西師範大學碩士學位論文。 - 譚銀萍、崔鈞平

2019〈西周柳葉形青銅短劍研究〉,《文博》第六期,頁48-52。

✨延伸閱讀:《青銅劍與兩周金文的「劍」字(上)》《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(下)》、《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(上)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(下)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(上)》、《商周時期的青銅矛與金文的「矛」字》、《甲骨文的「戈」字與商周時期的青銅戈》