文字與文物所見古代中國的軍戰斷首、截耳與獵首風俗(下)

考古發現、青銅器銘文與傳世文獻都表明商代的軍戰斷首、截耳在西周時期仍延續著,並進一步發展為勝利後的獻俘、獻捷禮。斷首可能源自遠古的獵首風俗,但此看法在考古學上並無法有效實證,但商代晚期諸多商文化遺址所發現埋有頭顱或軀骨無頭的現象,應為戰俘作為人祭犧牲無誤。軍戰斷首之風並沒有隨著時間推演而消失,戰國中晚期秦國獎勵軍士計馘為功便是一例。

撰文|江柏毅

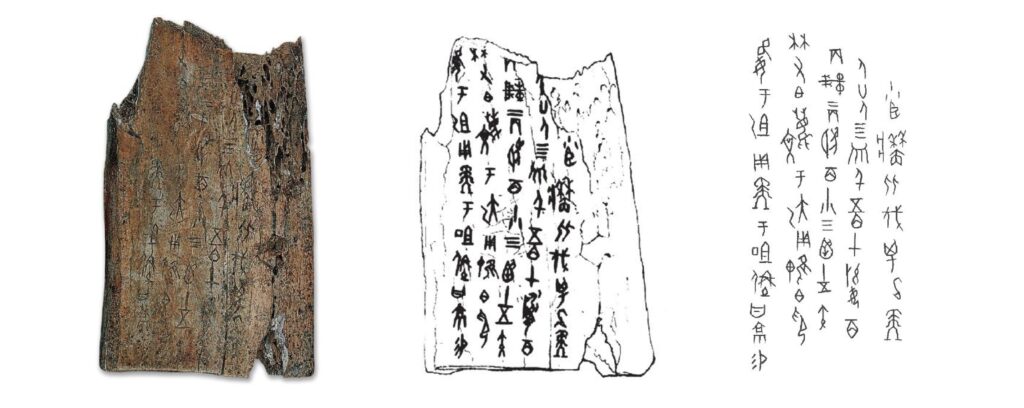

殷墟甲骨中有一版相當著名的刻辭《合》36481正,因其內容有「小臣」的人稱,學界慣稱之為小臣墻刻辭(註十)。小臣墻刻辭屬於記事刻辭,牛肩胛骨上殘存的五列文字共計五十五字(圖八),內容為「… 小臣墻比伐,擒危髦… 人,廿人四,馘千五百七十,□百… 丙,車二丙,櫓百八十三,函五十,矢… □又白□于大乙,用魋白印… □于祖乙,用髦于祖丁□甘京。易… 」,記錄了小臣墻跟隨(或輔助、配合)某人出征(可能是商王)、俘獲、殺俘獻祭、賞賜有功者的細節(註十一),其中內容提到的「馘千五百七十」可能便是上揭軍戰斷首或截耳之紀錄。至於刻辭內容中以外族方伯(至少有白□、魋白印和危髦三人),作為人牲的記載,則可能與上揭以某方伯頭顱祭祀祖先之人頭骨刻辭有關。

小臣墻刻辭殘存文字內容與周代小盂鼎、多友鼎、兮甲盤、師同鼎、虢季子白盤等青銅器銘文,及諸如《逸周書・世俘》、《禮記・王制》、《詩經・魯頌・泮水》、《詩經・大雅・皇矣》、《左傳・僖公二十二年》等傳世文獻所詳實記載的周代獻捷、獻俘禮極為類似,說明這類戰後軍禮顯然非周人所新創,反倒可能是承繼商晚期之俗而來(註十二)。許多學者認為古人迷信,認為戰爭的勝利是因為得到了先公、先祖的庇佑所致,也因此在戰爭勝利後往往要舉行盛大的獻捷、獻俘軍禮,將所俘獲的各種戰利品、戰俘等恭敬地敬獻給先公、先祖以表達感謝,而這樣的儀式活動同時可起到宣揚彰顯武功、王權和威嚇異族的作用,也因此商周時期獻捷、獻俘禮甚至可能源自於中國古代社會發展更早階段戰爭的慶功之俗。

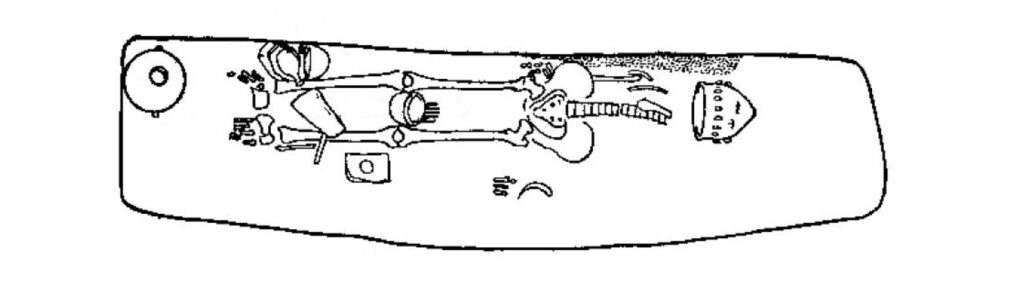

有些學者認為商周時期的斷首風俗可能源自於在今日看來極為野蠻、殘忍的獵首風俗(註十三),並認為這種風俗在中國新石器時代便已出現(註十四),但這個命題的實證其實有一定的難度,原因在於考古學家所見到的斷首是結果的呈現,但原由、過程則往往沒有考古證據可資重建。缺失人頭或獨留人頭都是生者對死者所採取的一種具有特定意義的行為,而導致斷首的原因其實是相當多元的(註十五)。以陝西寶雞北首嶺遺址77M17所發現的無頭人骨架為例,該死者以仰身直肢方式埋葬,頭部位置側放著一個畫有黑彩符號的尖底陶器,其下有皮毛樣灰痕,再下又有木板灰痕,珍重之意明顯是作為失去頭顱之替代。這樣的埋藏現象即容易被詮釋為頭顱遭到敵方獵走,本族人只好以陶器作為死者頭顱之替代,好將他安葬。不過此看法其實帶有濃厚的臆測,因為其實死者的肋骨與上肢骨也只剩下幾根殘骨(圖九),難不成獵首的同時也將部分上半身割去了?有沒有可能該名死者的死因是戰爭、刑罰或特定的頭顱崇拜儀式行為呢?獵首與戰爭、刑罰、頭顱崇拜的過程顯然大不相同,但它們所導致的結果在最終考古學家刨開土面揭露時卻時常可能是相似的。

要判斷斷首現象與獵首有關,應至少具備兩個條件:(一)、頭顱多可見到因暴力行為而產生的斷裂痕跡,且傷口無復原跡象,以避免將醫療行為誤為暴力行為;(二)被獵者與獵首者分屬不同的族群,可能生活於不同區域。中國考古迄今在許多商文化遺址都發現埋有頭顱或軀骨無頭的現象,單埋或成排、成堆均有,有些被放置於王陵墓道上,有些則見於貴族墓、墓葬填土作為陪葬,或是在建築基址下作為奠基,更多則大量埋於祭祀坑內作為祭品。這些頭顱或無首身軀之上大多可見鋸痕、砍痕(註十六),且性別多屬壯年男性,顯然具有針對性。若再對照上揭甲骨卜辭中常見的殺人牲祭祀之貞問,可推知這些死者應都是各種人祭儀式下的受害者,其來源以外族戰俘為主(註十七)。

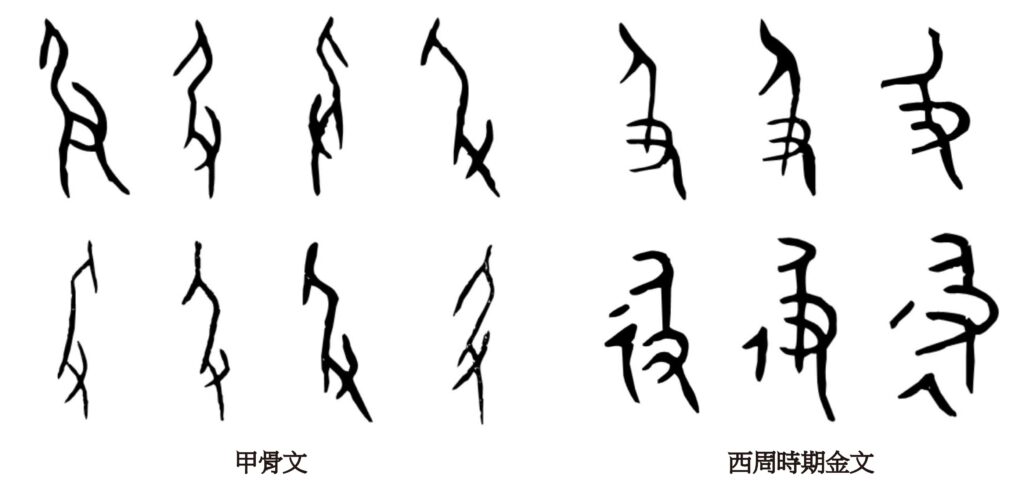

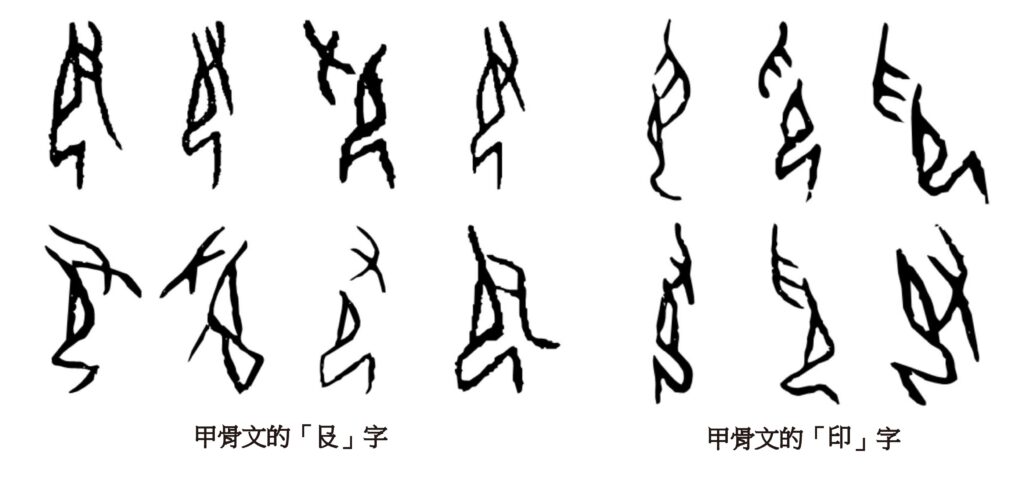

甲骨文與金文中可見幾個與捕捉、壓制俘虜有關的字形,如「及」字象一手抓住一個人的下半身(圖十),為追及、捕獲之意,在卜辭中可見商王對於是否能俘獲羌人的貞問,如《合》490「貞,乎追羌,及」。西周金文的「及」字延續的是甲骨文的字形,但在西周中晚期也可見到於其左新添一個行道符號的寫法,可隸定為「彶」(圖十)。甲骨文與金文的「孚」(即「俘」)字則象一手(或爪)抓住一個孩子,甲骨文字形亦可見添加行道的符號,整體會俘虜小孩(圖十一)。甲骨文的「」字則與「印」字有些類似,均為以手壓制一跪坐之人的字形,差別在前者是以手從後執持跪坐之人,使之屈服,會降伏、制服之意,與「印」字以手於前壓制另一人不同(圖十二)。

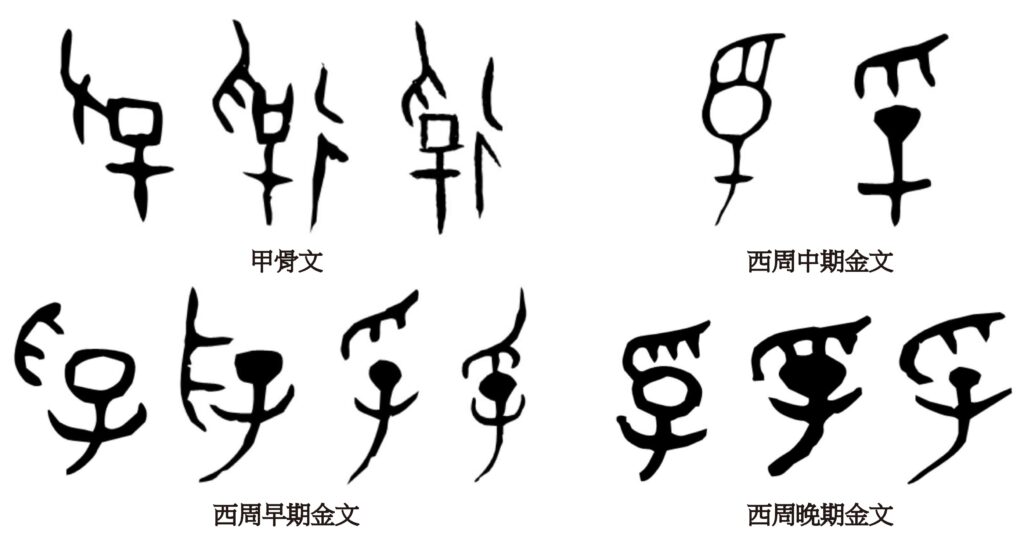

商人並不總是將戰俘用於祭祀,有些也會留下活口為奴,役使他們從事粗重的勞役雜務,古時稱此為「臧獲」(註十八),名稱源自商代晚期从「戈」从「臣」的「臧」字(圖十三),整體會以兵戈刺瞎一隻眼睛,其造字創意可能是透過刺瞎俘虜的方式來減低他們的反抗能力,但同時卻不會大幅減損俘虜的生產能力。對奴役者而言,順從、不敢橫恣是為奴者的美德,故「臧」後來又引申有善、美好的意義。

商周時期軍戰斷首之風並沒有隨著時間的推演而逐漸消失,根據《商君書・境內》:「能得甲首一者,賞爵一級,益田一頃,益宅九畝」,戰國中晚期秦國鼓勵軍士計馘為功,積極導致秦國軍士奮勇向前,《睡虎地秦簡・奪首》便記載秦國兩個士兵在攻打邢丘城的戰役中爲爭首級不惜互相殘殺之情事。《戰國策・韓策》裡記載秦軍「捐甲徒裎以趨敵,左挈人頭,右挾生虜」,與東方六國「被甲冒胄以會戰」截然不同。這樣的戰爭行為根據《史記・魯仲連鄒陽列傳》「彼秦者,棄禮義而上首功之國也,權使其士,虜使其民」之語,以及南朝宋裴駰《史記集解》引譙周語:「秦用衛鞅計,制爵二十等,以戰獲首級者計而受爵,是以秦人每戰勝,老弱婦人皆死,計功賞至萬數,天下謂之上首功之國,皆以惡之也」,可知時人已認為是不文明的而深惡之,不過在《三國志・魏書・鄧艾傳》中仍可見到「甘露元年詔曰:『逆賊姜維連年狡黠,民夷騷動,西土不寧。艾籌畫有方,忠勇奮發,斬將十數,馘首千計;國威震於巴、蜀,武聲揚於江、岷。』」的記載,說明軍戰斷首之風仍舊是軍事作戰威嚇敵人的選項。

註釋

註十:「」即「墻」字。小臣為職官名,墻為卜辭裡常見之地名,故小臣墻可理解為墻地的小臣。

註十一:學界對於小臣墻刻辭內容諸字或有不同的詮釋,從「… 小臣墙比伐」到「矢…」可能是記述小臣墻出征到獲俘,包括擒獲危方首領髦,俘獲、斬首人眾、車馬、大盾、箭函、箭矢等戰爭物品;從「… 又白□于大乙」到「□于祖乙,用髦于祖丁□甘京」是記載殺俘祭祀的過程,記錄了祭祀所用的人牲、祭祀對象(大乙、祖乙和祖丁等)和祭祀地點(甘地高丘上的宗廟或行宮);「易」(也就是「賜」)之後則是記錄對征戰有功者的賞賜,可惜辭殘。

註十二:特指古人於建造房屋時,於地基、夯土層中殺人埋葬的一種儀式。

註十三:也就是俗稱的獵頭,是一種人類主動襲擊其他人類,並在將其殺死後割下頭顱(或頭皮、耳朵、鼻子)的行為。獵首行為曾廣泛出現於世界各地,有些地區甚至在百年內才因文明社會的法令禁止才逐漸消失。根據人類學研究,獵首的目的與意義相當複雜、多元,有些是基於宗教因素,如祈豐求福、房屋奠基、驅除疫病等,有些則是為了爭取社會地位和榮譽,如成年禮、證明自身清白、軍功等,還有些則與保衛疆土、為血親族人復仇、洩憤、雪恥、解決爭端、爭取婚姻對象、來世奴僕等因素有關,不勝枚舉。

註十四:在中國史前至商周時期的田野考古資料中確實可找到許多人類遺骸為缺失人頭、身首分離,或獨留人頭埋葬的現象,如將人頭(或全軀)埋於房基底下作為奠基,將人頭棄置於灰坑、墓葬或壕溝中、懸掛於屋簷上、放置於陶器中,或是特別將人頭放置在精心製作的石圈、土台中心等。

註十五:諸如食人之風、刻意用頭蓋骨做盛水器(如頭蓋杯)、頭顱崇拜、葬俗、刑罰等。

註十六:許多砍痕所顯示的砍劈方向出現於頭骨右側的頭頸部,而且是從右後上稍向左下方傾斜,表明是從背後施以砍劈。這些砍痕在不同的頭骨上不盡一致,表明砍劈的方向有所偏差,這也就能解釋為何有些人頭祭祀坑所埋葬的人頭缺乏下頷骨,而有些無頭祭祀坑人骨架頸部能見到零星下頷骨。

註十七:近年科技考古針對商代早期鄭州商城埋於人頭溝內屬非正常死亡的十一顆頭骨、一顆牙齒,和來自本地墓葬、屬正常死亡的十一顆頭骨、十一顆牙齒,以及十顆豬牙進行鍶、碳和氮穩定同位素分析,結果顯示非正常死亡的人群可能來自河南安陽孝民屯一帶,非本地人群,身分可能是戰俘而非奴隸。

註十八:「臧獲」一詞最早見於《荀子・王霸》:「如是,則雖臧獲不肯與天子易埶業」,亦見於《韓非子・喻老》:「豐年大禾,臧獲不能惡也。」漢代以後文獻如《淮南子》、《史記》、《鹽鐵論》、《漢書》、《後漢書》、《三國志》、《通典》、《廣韻》、《太平御覽》等亦有所見,均表奴僕義。

參考文獻

- Fang, Fang et al.

2022 The Truth of Unusual Deaths under Military Expansion: Evidence from the Stable Isotopes of a Human Skull Ditch in the Capital City of the Early Shang Dynasty, Genes, Vol. 13. - Milburn, Olivia

2018 Headhunting in Ancient China: the history of violence and denial knowledge, Bulletin of SOAS, pp. 103-120. - 于省吾

2017《甲骨文字釋林》,北京:商務印書館。 - 王平、顧彬

2007《甲骨文與殷商人祭》,鄭州:大象出版社。 - 王長豐

2005〈釋「馘」、「」及其相關字〉,《中原文物》第四期,頁85-86,94。 - 王進鋒

2013〈小臣墻刻辭與小臣墻身分〉,《中國國家博物館館刊》第九期,頁54-61。 - 方稚松

2019〈殷墟人頭骨刻辭再研究〉,輯於宋鎮豪主編,甲骨文與殷商史(新九輯),頁351-364,上海:上海古籍出版社。

2019〈小臣墻骨版刻辭殘缺文字擬補〉,《故宮博物院院刊》第二期,頁40-48。

2021《殷墟甲骨文五種外記事刻辭研究》,上海:上海古籍出版社。 - 中國社會科學院考古研究所(編)

1983《寶雞北首嶺》,北京:文物出版社。

2003 《中國考古學・夏商卷》。北京:中國社會科學出版社。 - 中國社會科學院考古研究所、安陽市文物考古研究所(編)

2008《殷墟新出土青銅器》,昆明:雲南人民出版社。 - 宋兆麟

1986〈民族學中的人頭祭與有關的考古資料〉,《廣西民族研究》第一期,頁66-87。 - 宋鎮豪

2018《夏商風俗》,上海:上海文藝出版社。 - 江俊偉

2021〈殷商「伯」的分類與意義考〉,《南方文物》第二期,頁118-124。 - 朱鳳瀚

2016〈重讀小臣骨版刻辭〉,輯於中國古文字研究會編,《古文字研究》(第三十一輯),頁4-10,北京:中華書局。 - 李果

1989〈試論我國獵首俗的起源和演變〉,《東南文化》第三期,頁68-79。 - 李錦山

1987〈史前獵頭習俗中的宗教色彩〉,《文史雜志》第二期,頁31-33。 - 李學勤

2011〈小臣墻骨牘的幾點思考〉,輯於李學勤著,《三代文明研究》,頁49-53,北京:商務印書館。 - 李霞

2011〈「馘」「聝」考辨〉,輯於鄧章應主編,《學行堂語言文字論叢》,頁180-190,成都:四川大學出版社。 - 沈建華

2008〈從小臣刻辭談殷代的西北地理及其有關問題〉,輯於沈建華著,《初學集 – 沈建華甲骨學論文集》,頁149-160,北京:文物出版社。 - 周忠兵

2013〈説古文字中的「戴」字及相關問題〉,輯於復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,《出土文獻與古文字研究》(第五集),頁364-374,上海:上海古籍出版社。 - 金漢波

2005〈史前至商周時期的人頭崇拜及其相關問題〉,《民俗研究》第四期,頁89-111。 - 孫明

2015〈論商代的斬首祭祀〉,《殷都學刊》第四期,頁9-14。 - 孫其剛

1998〈考古所見缺頭習俗的民族學考察〉,《中國歷史博物館館刊》第二期,頁84-96。 - 孫海波

1959《甲骨文編》,台北:藝文印書館。

2006〈從卞家山遺址出土的頭蓋骨談頭蓋杯風俗以及與獵頭風俗的關係〉,《史前研究》,頁203-206。 - 荒木日呂子

1994〈東京國立博物館保管的甲骨片 – 有關人頭骨刻字的考察〉,《南方文物》第一期,頁69-73,26。 - 許子瀟

2020〈商周時期顱骨刻辭材料整理〉,《出土文獻》第二期,頁1-15。 - 陳光宇

2018〈小臣牆刻辭概述與檢討〉,輯於中國古文字研究會、吉林大學中國古文字研究中心編,《古文字研究》(第三十二輯),頁21-29,北京:中華書局。 - 陳星燦

2000〈中國古代的剝頭皮風俗及其他〉,《文物》第一期,頁48-55。 - 郭旭東

2009〈甲骨卜辭所見的商代獻捷獻俘禮〉,《史學集刊》第三期,頁26-33。 - 章秀霞

2013〈花東卜辭與殷商軍禮研究〉,《中原文化研究》第五期,頁65-69。 - 張懷通

2013〈小臣墻刻辭與商末獻俘禮 – 兼論商代典冊問題〉,《河北師範大學學報》(哲學社會科學版)第三十卷,第六期,頁75-80。

2022〈《世俘》與武王獻俘盟誓典禮〉,《古代文明》第十六卷,第三期,頁46-56。 - 黃天樹

2005〈甲骨文中有關獵首風俗的記載〉,《中國文化研究》夏之卷,頁23-30。 - 彭明瀚

1995〈卜辭取祭考〉,《殷都學刊》第二期,頁9-10、28。 - 翟勝利

2010〈西周金文與獻俘禮〉,《文物春秋》第六期,頁12-15。 - 劉永綏

1992〈「馘」與「聝」辨〉,《古漢語研究》第二期,頁42。 - 劉釗

2009〈「小臣墻刻辭」新釋 – 揭示中國歷史上最早的祥瑞記錄〉,《復旦學報》(社會科學版)第一期,頁4-11。 - 錢耀鵬

1994〈試論我國史前時代的獵頭習俗〉,《考古與文物》第四期,頁41-47。 - 魏兆惠

2014〈古代「獵首」、「截耳」習俗的演變及「馘」、「聝」二字的關係〉,《中國文化研究》春之卷,頁189-195。 - 嚴文明

1998〈澗溝的頭蓋杯和剝頭皮風俗〉,輯於嚴文明著,《史前考古論集》,頁334-338,北京:科學出版社。