青銅劍與兩周金文的「劍」字(上)

劍在中國的起源曾是個未解難題,不過從考古研究、「劍」字的出現年代和文獻材料進行爬梳,學界已有一定認識。商代甲骨文沒有「劍」字,東周時期「劍」的構形皆以聲符「僉」為核心,或加形符「金」表青銅質,或另加聲符「甘」、「井」。這些形聲字多表春秋末至戰國時期列國所流行的青銅劍,或統稱東周式青銅劍,包含主要流行於華北的扁莖劍和南方的圓莖劍,其祖型可追溯至西周早期本土發展的短劍。圓莖劍起源於吳越地區,扁莖劍則可能源自四川盆地,並進一步在華北演化發展。

撰文|江柏毅

劍是人們所熟悉的兵器,根據《說文解字》:「劍,人所帶兵也」、《釋名・釋兵》:「劍,檢也,所以防檢非常也。又其在身拱時歛在臂內也」,可知劍是一種能夠隨身攜帶,以刺擊防身的短兵。

劍在中國的起源自古便是個未解的難題,南朝梁陶弘景和江淹曾不滿足於戰國時代文獻《管子・地數》所載蚩尤造劍之說(註一),卻又無法在神話傳說之外另行深究,因此喟嘆其起源之不詳(註二)。幸運的是,學界現今已能透過考古發現、文字學研究和傳世文獻記載摸索出些許端倪,有助於該問題的解析。

今日楷體的「劍」字从「僉」从「刂」(刀),與《說文解字》所收錄的小篆「劒」(劍)字从「僉」从「刃」不同(圖一),不過由於許慎同時收錄的籀文「劍」字即从「刀」,戰國晚期睡虎地秦簡「劍」字也从「刀」,可知从「刃」的小篆字形是由「刀」訛變而來。與楷體類似的「劍」字其實已見於西漢時期的居延漢簡,但同時代仍有从「刀」的漢隸「劍」字見於馬王堆三號墓帛書《老子》乙本,以及从「刃」的「劒」字,亦見於居延漢簡。較特別的是抄寫年代可能在漢高祖卒年之前的馬王堆一號墓出土帛書《老子》甲本上,見有一個从「金」从「僉」的「鐱」字,是漢代以前「劍」字的孑遺,年代上與其接近的是戰國中期晚段湖北荊門包山二號楚墓所發現竹簡上从「金」从「僉」,「僉」下一「甘」的楚系文字(圖一)。

包山楚簡所見「劍」字(圖一)所从的「甘」古音屬見紐談部,與「僉」屬清紐談部音近,可知「甘」同「僉」都作為聲符使用,類似的字形見於更早的春秋晚期金文(圖二),不過春秋晚期至戰國時期从「金」从「僉」的「鐱」(劍)字較為多見,如攻敔(吳)王光鐱、吳季子之子逞鐱、公鐱、虡公鐱和富奠鐱劍銘。戰國時代劍銘上也可見到「劍」字之「僉」下加「自」(鼻子的象形)的藝術體字形,如戉(越)王鳩淺(勾踐)劍;另還有省略了「金」,只留下「僉」代「鐱」的字形,如戉(越)王州句劍、蔡侯產劍等。郾(燕)王職劍上則有从「金」从「僉」从「井」的「劍」字,其中「井」亦作為聲符使用(圖二)。

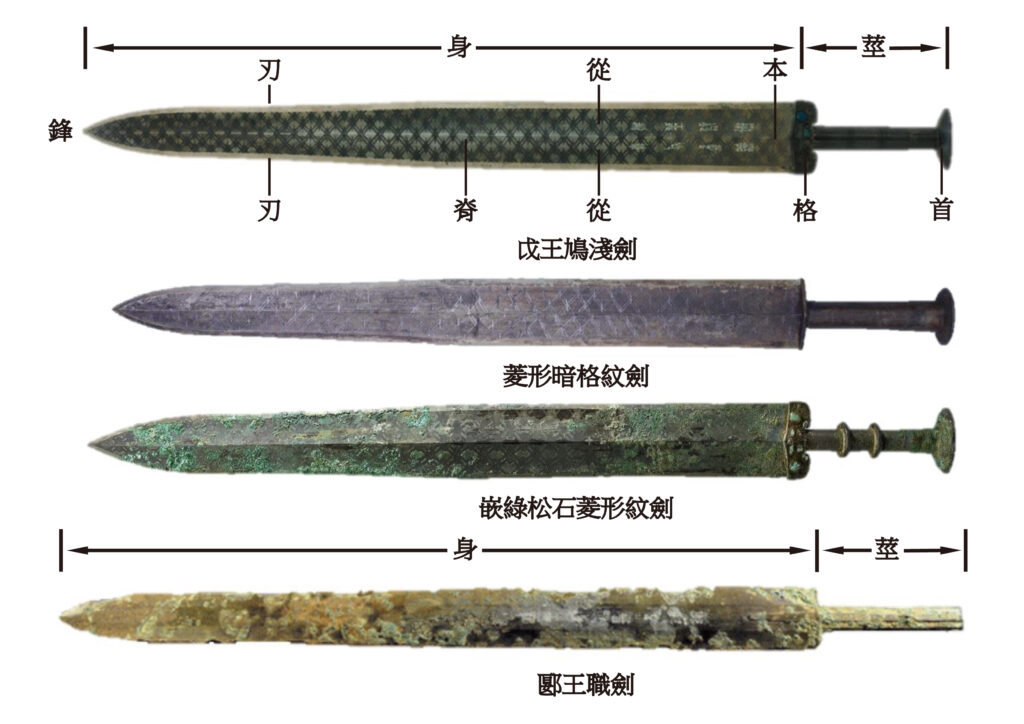

上揭東周時期「劍」字的構形皆以聲符「僉」為核心,或加形符「金」表青銅質,或另加聲符「甘」、「井」。這些形聲字多表春秋末至戰國時期列國所流行的青銅劍,或統稱東周式青銅劍,其劍體主要由身、莖(柄)兩部分組成,劍身頂端收斂成尖稱劍鋒,劍身中線凸起稱劍脊,脊兩側成坡狀稱劍從,從外為劍刃,劍身和劍莖交接處為護手的劍格,劍身底端稱劍本,莖末端稱劍首(圖三)。東周式青銅劍是中國早期青銅劍長期發展下已臻成熟的劍式,兼具斬殺與刺殺功能,與前期發展以刺擊為主不同。

根據劍莖形制的不同,東周式青銅劍可分為圓莖和扁莖劍兩大類。圓莖劍的橫截面為圓形,又可再細分為空心和實心兩式,空心圓莖劍的劍莖有半空或中空兩種,莖部光滑,而實心圓莖劍莖上常有二或三道凸起、平行的圓箍設計。這兩種劍可直接持握劍莖,但也有夾以木片再纏繞線繩持握的形式。扁莖劍的劍莖橫截面扁圓,持握時一定得夾以木片並纏繞絲繩。扁莖劍其實也有劍格和劍首,是分鑄後再與劍身合裝的,可惜大部分的扁莖劍在出土時劍格與劍首往往早已不知所蹤。

從地域分布情形來看,實心圓莖劍集中於長江下游的吳越地區,空心圓莖劍雖散見於三晉、兩周、齊魯、荊楚在內的中國南北,但仍以吳越最為普遍。扁莖劍則多見於中原、三晉、兩周、幽燕、齊魯,南方少見。由山東臨淄齊文化博物館所典藏的郾(燕)王職劍便是一柄扁莖劍。湖北省博物館所典藏,出土於湖北江陵望山一號楚墓的戉(越)王鳩淺劍是一柄著名的空心圓莖劍,而由蘇州博物館典藏的菱形暗格紋劍因具有一字形劍格,是更具典型的空心圓莖劍;至於國立故宮博物院所典藏的嵌綠松石菱形紋銅劍則是一柄實心圓莖劍(圖三)。就目前發現總數來說,扁莖劍最少,實心圓莖劍最多,凸顯東周式青銅劍在中國南北的流行差異。

中國各地最早重視並精進劍之鑄造的是吳越地區(註三),因為這種便於攜帶又適合近身格鬥的兵器適用於當地崎嶇且水網縱橫的作戰環境。劍在春秋時代晚期過後也逐漸在華北列國流行開來,與車戰式微、步戰的繼之而興有關。戰國時代可說是東周式青銅劍發展流行的巔峰,《荀子・議兵》中提到:「魏氏之武卒,以度取之,衣三屬之甲,操十二石之弩,負服矢五十個,置戈其上,冠冑帶劍,贏三日之糧,日中而趨百里」,當時的劍應已是列國軍隊的制式兵備。河南汲縣山彪鎮一號墓出土之水陸攻戰紋鑑和四川成都百花潭中學十號墓出土之水陸攻戰紋壺器表以嵌錯金屬方式呈現之戰爭場景便可頻繁見到士兵腰間掛劍、手中揮劍進行攻殺(圖四)。

劍在中國的起源與發展自上世紀三、四十年代開始便有學者從考古類型學的研究手法來進行探討,雖然目前研究仍受一定程度的各地考古工作進展不均衡影響,學者們已漸漸摸索出它的脈絡。由於劍是一種構造不甚複雜,鑄造技術要求也不算高的兵器(註四),所以在中國各地是多元起源且發展初期形制多樣的,但其日後的形制演變又受到文化交流傳播、使用需求、冶金工藝技術進步等因素長期交互影響,又逐漸歸流於上揭三種東周式青銅劍。

目前學界多認同空心與實心圓莖劍的祖形是浙江甌海、長興等地出土的西周早期雲雷紋有翼劍和銅匕劍(註五)(圖五),這兩種越文化兵器並非橫空出世,而很可能是古越人對江西吳城文化商代晚期銅矛的模仿與改造,之後又在西周早、中期之間北傳於吳地後持續獨立演化。它們在西周中、晚期的發展主要為劍身加長、劍身末端逐漸平直、扉耳扁平化、劍身與莖紋飾消失、劍首出現絃紋(圖六)。

至於扁莖劍的祖形,多數學者認為應是扁莖柳葉形劍。這類銅劍以劍身末端的扁莖連接由兩片木片結合,並透過銷釘固定而成的劍柄,柄外還需額外纏繞線繩並髹漆加固。目前所知年代最早的扁莖柳葉形劍出土於四川成都十二橋遺址第十二層和廣漢三星堆一號器物坑,年代約商代晚期至西周早期間(註六)。十二橋遺址所發現的扁莖柳葉形劍為青銅質,劍體扁薄,中有凸棱狀的脊,鏽蝕嚴重,殘長20.2公分;三星堆一號器物坑所發現的則為玉質,劍身呈竹片狀,一面呈弧形凸起,另一面兩側平,中間呈弧形下凹殘長28.2公分。在上述二地之外,成都金沙遺址梅苑地點東北也發現三件玉質扁莖柳葉形劍,形制與三星堆一號器物坑所見相似,可惜該地點所發現之器物皆為機械施工時意外挖出,因而失去地層資訊,事後推估可能出自於近十個地層和十餘個考古現象,故無法有效推定年代與脈絡關係。四川盆地北鄰的漢中盆地城固縣也曾發現三柄與上揭扁莖柳葉形劍相似的青銅劍,但其中一件為農民於田間作業時發現所採集,兩件為徵集品,均無出土層位訊息,僅能從本地風格相似於商末周初四川盆地文物的考古發現推測其年代可能也落在相近時期(圖七)。

註釋

註一:《管子・地數》:「修教十年,而葛盧之山發而出水,金從之,蚩尤受而制之,以爲劍鎧矛戟。」宋高承於《事物紀原》中更直指「此劔甲之始也。」其實1972年山東臨沂銀雀山漢墓出土簡本《孫臏兵法・勢備》也載有「黃帝作劍,以陣象之」之說,但《孫臏兵法》在東漢便已失傳,故陶弘景和江淹應未見過。

註二:陶弘景《古今刀劍錄》:「夫刀劍之由出,已久矣。前王後帝,莫不鑄之,但以小事記注者,不甚詳錄,遂使精奇挺異,空成湮沒,慨然有想,遂爲記云。」江淹《銅劍讚》:「既古既曩,誰測誰傳。紛綸百代,事無不異。」

註三:當時吳越地區的鑄劍術可能因較受重視的緣故而高於中原列國及荊楚,《吳越春秋》和《越絕書》載有歐冶子、風胡子、干將、莫邪等鑄劍師聚集於吳越的故事。吳越之劍精良而珍貴,見載於諸多文獻,如《戰國策・趙策・趙惠文王三十年》:「夫吳干之劍,肉試則斷牛馬,金試則截盤匜」、《莊子・刻意》:「夫有干、越之劍者,柙而藏之,不敢用也,寶之至也。」《史記・吳太伯世家》也記載公元前544年吳國公子季札出使列國後掛劍於徐君墓前一事。《考工記》更直接寫道:「吳粵之劍,遷乎其地而弗能為良,地氣然也。」

註四:中國古代青銅劍絕大多數是以塊範法鑄造,形制較原始或簡單者僅用兩塊範閉合一次澆注成形,之後再打磨修整完成,工序相當簡單。另有分鑄而成者,通常先鑄劍身,後將劍身置於劍莖的鑄範裡,進行二次澆注將劍身與劍莖相結合,春秋戰國時代劍的鑄造普遍使用此法。另還有一種二次鑄造法用於製作所謂的複合劍,這種劍的劍身內層與劍脊錫含量低,劍身外層與劍刃錫含量高,其內、外結合方式是採用榫卯結構和鑄接法。

註五:浙江甌海雲雷紋有翼劍為私人典藏品,浙江長興銅匕劍為工程意外挖出,均無實際考古層位,年代僅透過類型學類比推斷,實際年代是否為西周早期存有疑問。甌海楊府山土墩墓出土有翼劍年代在西周中、晚期較為可靠。

註六:成都十二橋遺址第十二層和廣漢三星堆一號器物坑均發現有能夠反映大致年代的陶尖底盞,由於器形相近,地緣關係也近,故推測年代也應相近。近年三星堆考古已將器物坑的年代上限透過碳十四定年確定在商代晚期至西周早期間,故十二橋第十二層的年代亦應接近。

參考文獻

- Thote, Alan

2001 Chapter 4: The Archaeology of Eastern Sichuan at the End of the Bronze Age (Fifth to Third Century BC), in Robert Bagley (ed), Ancient Sichuan: Treasures from a Lost Civilization, pp. 203-251. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. - 王方等

2004〈成都金沙遺址I區「梅苑」東北部地點發掘一期簡報〉,輯於成都市文物考古研究所主編,《成都考古發現》2002,頁96-171,北京:科學出版社。 - 王紀潮、張吟午、李蔚

2011《劍舞楚天 - 越王勾踐劍暨楚國出土文物展》,台北:國立臺灣博物館。 - 王振華

1996〈中國商周青銅兵器概述〉,輯於國立歷史博物館主編,《商周青銅兵器暨夫差劍特展論文集》,頁213-258,台北:國立歷史博物館。 - 四川省文物考古研究所(編著)

1999《三星堆祭祀坑》,北京:文物出版社。 - 四川省文物考古研究院、成都市文物考古研究所

2009《成都十二橋》,北京:文物出版社。 - 田偉

2013〈試論兩周時期的青銅劍〉,《考古學報》第四期,頁431-468。 - 成東、鍾少異

1990《中國古代兵器圖集》,北京:解放軍出版社。 - 成都文物考古研究所(編著)

2006《金沙玉器》,北京:科學出版社。 - 江西省清江縣博物館

1980〈吳城商代遺址新發現的青銅兵器〉,《文物》第八期,頁1-2。 - 朱華東

2010〈吳越系青銅短劍的發現及其初步研究〉,《考古與文物》第六期,頁45-49。 - 朱鳳瀚

2009《中國青銅器綜論》,上海:上海古籍出版社。 - 李少一、劉旭

1985《干戈春秋 – 中國古代兵器史話》,北京:中國展望出版社。 - 肖夢龍

1988〈鎮江博物館藏商周青銅器 – 兼談江南吳器的地方特色〉,《東南文化》第五期,頁54-77。

1991〈吳國青銅兵器研究〉,《考古學報》第二期,頁141-165。

1996〈試論吳越青銅兵器〉,《考古與文物》第六期,頁15-27。 - 高首雷、張童心、范金輝

2018〈淺議中國古代青銅劍的鑄造技術〉,《鑄造技術》第三十九卷,第四期,頁808-811,824。 - 浙江省文物考古研究所、溫州市文物保護考古所、甌海區文博館

2007〈浙江甌海楊府山西周土墩墓發掘簡報〉,《文物》第十一期,頁25-36。 - 浙江省文物考古研究所、樟樹市博物館(編著)

2005《吳城 – 1973~2002年考古發掘報告》,北京:科學出版社。 - 夏星南

1979〈浙江長興出土五件商周銅器〉,《文物》第十一期,頁93-94。 - 孫華

1996〈古越閣藏先秦兵器札記三則〉,輯於國立歷史博物館主編,《商周青銅兵器暨夫差劍特展論文集》,頁81-95,台北:國立歷史博物館。 - 國立歷史博物館

1996《商周青銅兵器暨夫差劍特展論文集》,台北:國立歷史博物館。 - 郭妍利

2014《商代青銅兵器研究》,北京:社會科學文獻出版社。 - 陸敬嚴

1993《中國古代兵器》,西安:西安交通大學出版社。 - 楊泓

2005《古代兵器通論》,北京:紫禁城出版社。 - 楊泓、李力

2017《圖解中國古代兵器》,台北:風格司藝術創作坊。 - 趙叢蒼(主編)

2006《城洋青銅器》,北京:科學出版社。 - 鄭利平

2008〈中國古代青銅劍的技術分析〉,《金屬世界》第二期,頁60-63。 - 劉旭

1986《中國古代兵器圖冊》,北京:北京圖書館出版社。 - 劉明科

2013〈從青銅兵器看巴蜀文化的傳承關系〉,《收藏》第二十三期,頁90-99。

✨延伸閱讀:《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(下)》、《商代的兩種青銅刀與甲骨文、金文的「刀」字(上)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(下)》、《青銅戟的源流與東周金文的「戟」字(兼談「柲」(必)字)(上)》、《商周時期的青銅矛與金文的「矛」字》、《甲骨文的「戈」字與商周時期的青銅戈》