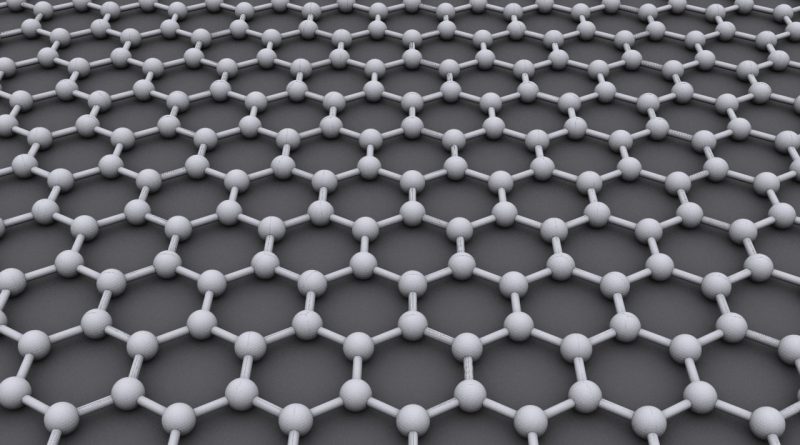

石墨烯與它的好朋友——六角硼氮

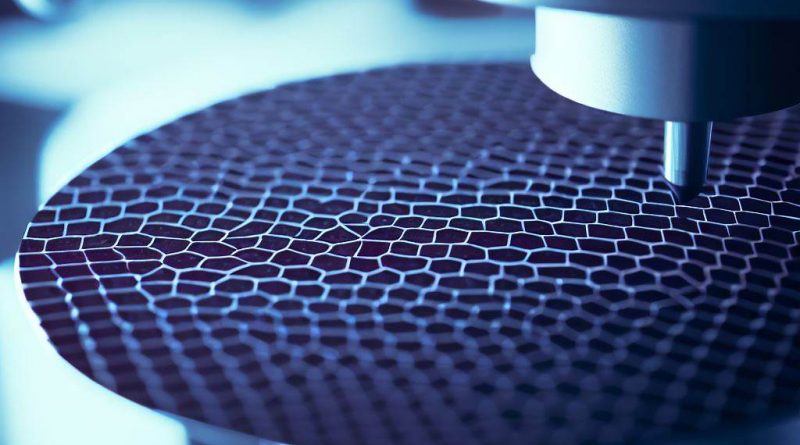

白石墨稀 (h-BN) 作為石墨稀的好朋友,不只與石墨稀有相似的特性,還能使石墨稀有更卓越的表現。h-BN具有高硬度、高彈性和高導熱性,並擁有優異的化學穩定性和抗氧化能力。h-BN絕緣的特性可作為原子級的能障,被視為應用於量子穿隧元件的理想材料。此外,它在電子元件製造中可作為堅固的保護層,防止侵蝕。作為石墨稀的基板材料,h-BN的結構與石墨稀相似且表面平坦,能提升石墨稀的導電性達三倍之多。然而,製備高品質的h-BN需要在高溫和高真空的環境下,科學家們正致力於開發新的製程方法以實現商業化生產。

Read more