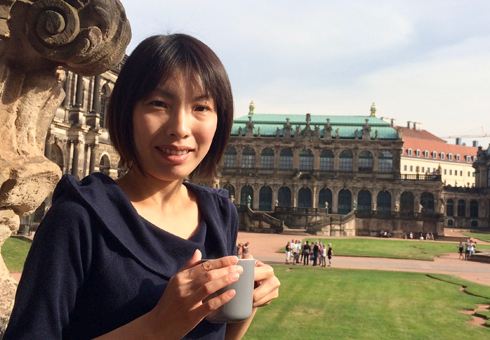

【人物專訪】以AI跨越偏鄉,接軌世界——專訪唐宇新老師

「學生的熱情反饋」以及「學生自豪地將課堂作品與親朋好友分享」,這是唐宇新嘗試探索與精進AI教學的原動力。任教於花蓮縣源城國小的唐宇新老師,因為朋友的推薦而接觸了生成式AI,也因為過程中AI的「應答效率」與「刻意性答錯」,讓他有人將AI帶入課堂實作的慾望。儘管AI教學在推廣的過程難關重重,但每每看見課程獲得意想不到的成果,都讓他倍感成就,也有了持續下去的動力。回顧一路走來的AI教學推廣之路,苦樂參半,但他始終秉持著那顆熱情的初心,繼續大步向前邁進。

Read more