稀土爭奪戰(3):稀土的提取與回收

2025年,美國川普總統提出以美國技術協助換取烏克蘭稀土開採權,此舉再次突顯稀土資源的重要戰略價值,但稀土的開發困難,並不是儲量不足,而是提取與分離稀土具有高度技術門檻,本文將介紹從傳統到新型的提取方法,能進一步理解為何美國能以技術作為談判籌碼,然而,稀土的回收仍是目前的一大挑戰,目前被使用在科技產品中的稀土僅有不到5%的回收率,如何循環利用這項資源仍是目前的一大挑戰。

撰文|黃鼎鈞

2025年初,美國總統唐納.川普 (Donald Trump) 提出,若烏克蘭願意以稀土礦權交換軍事支援,他將提供美國先進技術協助開發其礦產,這讓人好奇:為什麼稀土的開採需要仰賴美國的技術?事實上,稀土元素的提取與分離具有相當高的難度,並非挖出礦石即可使用,這些元素通常分散於多種礦物中,並與其他金屬元素共存,無法單靠機械方式簡單分離,不僅如此,多數稀土元素彼此的化學性質極為相似,使得分離過程需倚賴高度複雜且昂貴的化學技術,因此,「稀土」之所以「稀」,不是因為含量低,而是因為它們高度分散且難以提純。

傳統提取稀土的方法

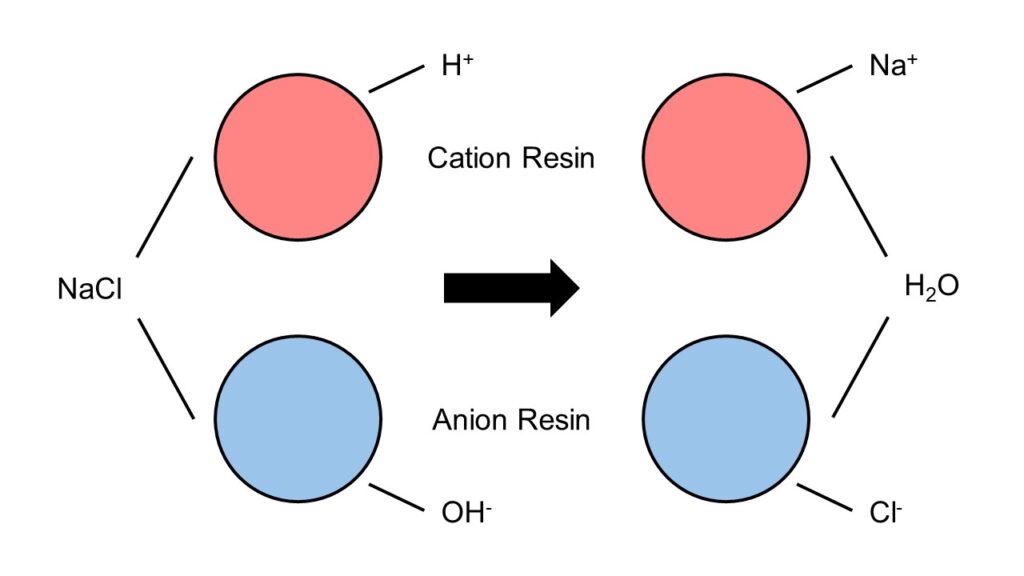

傳統的稀土分離技術包含溶劑萃取與離子交換。溶劑萃取需先將稀土溶於酸性水溶液,再加入有機溶劑,在不同pH條件下,稀土元素會因其離子半徑與電荷密度的差異而展現出不同的分配係數。例如,在pH值較低的環境中,鈰 (Ce) 等輕稀土離子較容易與溶劑形成配位複合物而被萃取出來,而在pH值提高時,較重的稀土元素如鏑 (Dy) 或釓 (Gd) 才會被有效分離出來,這樣透過逐步調整酸鹼環境,可依序將不同稀土元素分層分離。而離子交換則仰賴樹脂對稀土離子的吸附,再使用含有其他陽離子的鹽溶液(例如氯化鈉、硝酸銨等)通過樹脂,這些陽離子會與樹脂上的稀土離子發生置換反應,將稀土離子從樹脂上「趕下來」,讓稀土離子回到液體之中。然而,這些方法雖廣泛被使用,但整體效率不足,且伴隨高耗水、高藥劑使用量,具有極高的汙染風險,伴隨著極高的環境代價,例如,中國在大規模開採稀土期間產生大量含放射性及重金屬的廢水與尾礦,對當地土壤與地下水造成長期污染。除了這些方法效率不彰且易造成汙染之外,更讓人頭痛的是,不同礦源所含的稀土組成比例大不相同,例如中國內蒙古的白雲鄂博礦以輕稀土為主,而烏克蘭與非洲某些新探明的礦區則以重稀土含量見長,因此傳統方法的提取方法又需要因地制宜,不能以一套標準的程序來進行。

新型的稀土提取技術

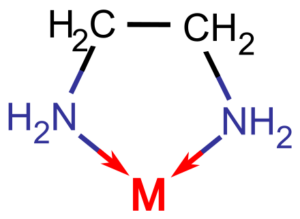

相較之下,美國在稀土元素提取上有著三個關鍵的突破技術:第一,針對離子吸附型礦物採用低酸度浸出液,不再仰賴高濃度硫酸或鹽酸,而是以溫和的無機鹽溶液(如硫酸銨)進行交換反應,能選擇性釋出吸附在礦物表面的稀土離子,過程中不會破壞礦物主體結構,降低副產污染與耗酸量 (acidconsumption);第二,利用特定細菌(如氧化鐵硫桿菌)進行生物浸出,這些細菌在代謝過程中會釋放有機酸或氧化劑,如硫酸或亞硝酸,能與礦物中的稀土離子形成可溶性配合物,使其從固相中溶出,過程操作條件溫和,環境負擔低;第三,採用選擇性螯合劑 (Chelation),這類分子設計如同「螃蟹的鉗子」,可與特定稀土離子形成穩定多點鍵結的螯合物,再透過調控pH與溫度條件實現選擇性分離,此法能提升分離效率,減少重複處理程序,並降低整體污染風險,是現代綠色提取技術的代表。這些技術的研發需要跨科學的合作機制,並且能將基礎研究快速轉化為工業應用的能力,還有政府與企業對綠色科技的重視,才有辦法投入相當的資金支持新技術的開發,相較之下,許多稀土儲備國在科研資源、產業整合與環保意識方面尚不成熟,導致即使擁有資源,也難以推動高效率、低污染的稀土提取模式,這也是為什麼美國能在稀土提取的技術上取得優勢的原因。

稀土回收的挑戰

除了從礦產中提取,從電子廢棄物(如廢手機、硬碟、馬達等)中回收已使用的稀土元素同樣困難。這是因為電子產品中的稀土含量極低且更為分散,回收效率比提取效率更低。此外,這些稀土通常以合金、陶瓷或磁鐵的形式嵌入設備中,還需先經過複雜的拆解與化學分離程序才能回收,而且目前缺乏統一的廢料分類標準與完善回收機制,使得大量含稀土的電子廢棄物最終流入垃圾掩埋場。根據Royen與Fortkamp (2016) 的報告,儘管稀土在電子產品中應用廣泛,全球實際回收率卻不到5%。因此,如何建立有效、高效、具經濟性的稀土回收體系,已成為全球綠色科技發展的迫切課題。

從國防武器、電動車、智慧型手機、風力發電到量子通訊與超導材料,幾乎所有高科技領域都離不開稀土的應用,若說石油是20世紀的戰略資源,那麼稀土元素無疑是21世紀科技競爭的關鍵材料。因此,烏克蘭所擁有的稀土元素成為了川普總統眼中的「科技資源金庫」,除了軍事協助外,美國所擁有的開採科技也成為其談判的籌碼,然而,撇除政治的因素,值得我們思考的是:如何積極建構稀土回收體系,從政策的制定到產學研合作,全力推動從「一次性開採」走向「循環利用」的礦產使用。

✨延伸閱讀:《稀土爭奪戰(2):稀土如何強化科技設備?》、《稀土爭奪戰 (1):稀土是什麼?它一點都不稀有!》

參考文獻

- Royen, H., & Fortkamp, U. (2016). Rare earth elements-purification, separation and recycling.

- Jowitt, S. M., Werner, T. T., Weng, Z., & Mudd, G. M. (2018). Recycling of the rare earth elements. Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 13, 1-7.

- Rowlatt, J. (2014, March 23). Rare earths: Neither rare, nor earths. BBC News.

- Standaert, M. (2019, July 2). China wrestles with the toxic aftermath of rare earth mining. Yale Environment 360.

- Royen, H., & Fortkamp, U. (2016). Rare earth elements – purification, separation and recycling (C Report No. C211). IVL Svenska Miljöinstitutet.