甲骨文的「風」(鳳)與風神

从虫从凡的「風」字最早僅見於戰國時期楚系和秦系的簡帛文字,但其字源可回溯至西周早期金文和甲骨文的「鳳」字。「鳳」向「風」字的演變推測是省去了形符,只保留聲符「凡」與綠孔雀象形的尾上覆羽,演變過程年代大約在西周至春秋時代之間。古人是假借音近的「鳳」字來表「風」,因為風沒有具體形象。從卜辭可知商代晚期商王和貴族們都非常關注風的日常影響,而有今日、未來會不會有風的貞問,也有「風」、「立中」測風等語。卜辭也可見對「小風」、「中風」、「大風」、「大掫風」、「風」等的貞問,多是擔憂過大的風勢造成危害。在商代先民心目中風是接受「帝」指揮行事的臣屬神祇。

撰文|江柏毅

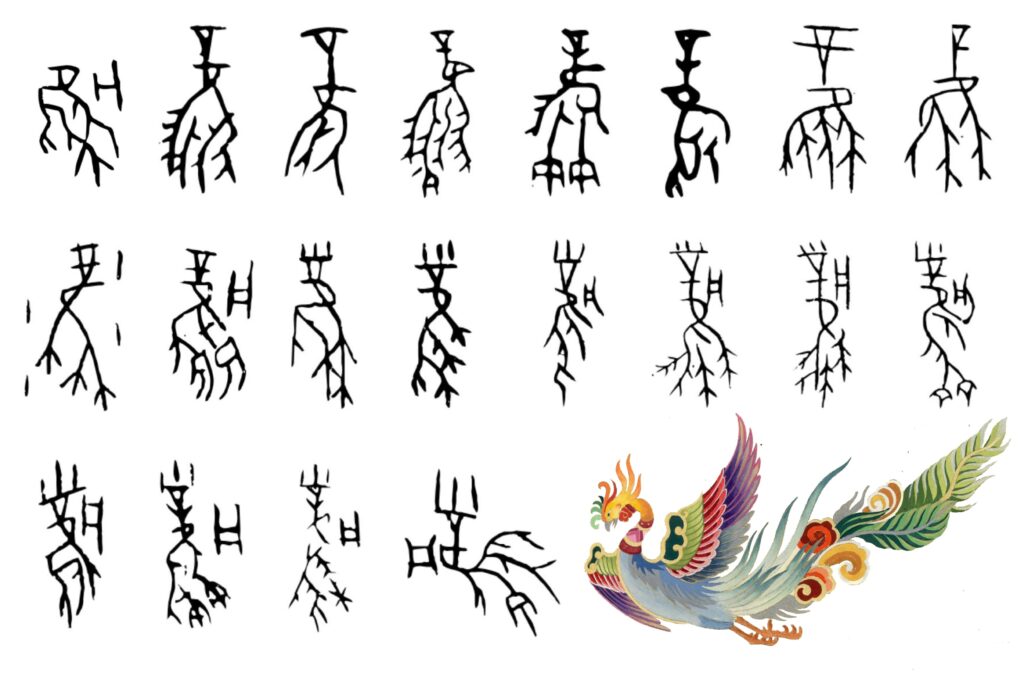

「風」是一個常見字,根據《說文解字》:「風,八風也。東方曰明庶風,東南曰清明風,南方曰景風,西南曰涼風,西方曰閶闔風,西北曰不周風,北方曰廣莫風,東北曰融風。風動蟲生,故蟲八日而化。从虫,凡聲。凡風之屬皆从風。,古文風。」今日所見从虫从凡,較小篆字型年代更早的「風」字其實僅見於戰國時期楚系和秦系的簡帛文字(圖一),但其字源可清楚回溯至西周早期金文的「鳳」字(圖一),並可再上溯至商代晚期甲骨文的「鳳」。

甲骨文「鳳」字(圖二)的造字初義可能是綠孔雀(Pavo muticus)的象形(註一),但在卜辭中目前似乎未見該字表動物的例子(註二)。西周金文的「鳳」字已略為不同於甲骨文字形,顯得抽象,尾上覆羽脫離了軀體改置於聲符「凡」下,數量亦可由三簡省為一個。

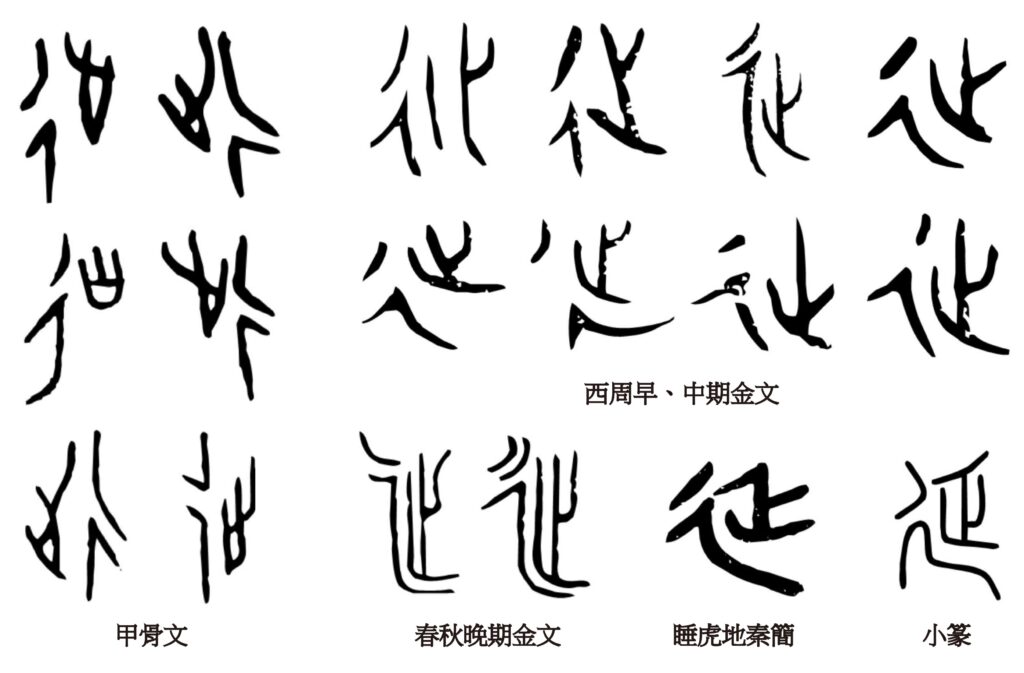

「鳳」字向「風」字的演變推測是省去了形符,只保留聲符「凡」與尾上覆羽,雖然這個可能發生在西周至春秋間的演變目前找不到字例,但保留於東漢孟孝琚碑、夏承碑漢隸中,於「凡」下有著尾上覆羽的「風」字可能便是這個中介字的活化石(圖一)。從《說文解字》所收錄的古文與楚系「風」字觀察可知古文「風」保留了西周金文「鳳」尾上覆羽上半部的圓,而楚系文字保留下半部的三短畫,但書寫方式已似「它」形。秦系文字則將尾上覆羽下半訛為「虫」,成為小篆字形的直系來源(圖一)。

在大氣科學上,風是大規模的氣體流動現象,由於沒有具體形象,難以用象形的方式呈現,故古人假借音近的「鳳」字來表之,因為「風」字上古音屬幫紐冬部,「鳳」字屬並紐冬部,從聲紐來說,兩者韻母相同,幫、並二紐關係近,同屬唇音。

從許多卜辭內容可知,商代晚期商王和貴族們都非常關注風的日常影響,而有許多今日(某時)是否有風、未來某日是否有風的貞問,如《合》13338:「貞今日不夕風」、《合》13347:「今日不風,今日其風」、《合》13344:「癸未卜,㱿,貞今日不風」、《合》10020:「癸亥卜,乙亥不風」、「乙亥其風」、《合》13333:「甲申卜,㱿,翌乙酉其風」、「翌乙酉不其風」。商王與貴族們也會占卜今日或未來幾日是否會連續颳風,如《合》13337:「貞,今日其風」、《合》:40347「……戌……雨不風」。「」即後來的「延」字,最早由王襄考釋而得。「」的本義即《說文解字》所說的「長行也」,也就是遠行。許慎所認為「延」字「从㢟,丿聲」的「丿」最早僅見於戰國晚期的睡虎地秦簡,而甲骨文、金文的「延」皆作从「彳」(象行道之省文)从「止」(象腳步)之「」,其實是個會意字,會人在路上行走(圖三)。西周早期至春秋晚期以前「」字之「彳」皆作最後一筆拉長形,直到春秋晚期轉變為「∟」形,小篆則統一為「廴」旁(圖三)。趙誠認為「」字的「行走」初義可引申出「繼續」之義,故「」在卜辭中用作副詞,而有連綿、繼續之義,也因此「風」可理解為持續颳風。

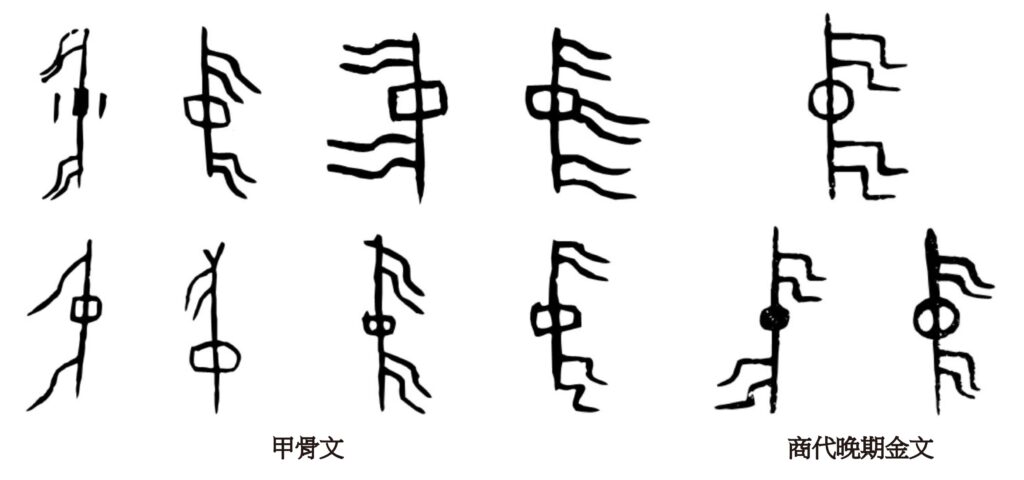

商代先民測風的方式是「立中」,從「中」的甲骨文和商代晚期金文字形(圖四)皆帶有一根上、下部或上、中、下三部分同向或異向飄動的斿(飄帶)來推斷,「中」可能是一種具有測風功能的器具。卜辭《合》7370:「[癸]酉卜,賓,貞翌丙子其[立中,亡風?丙]子立中,允亡風,易日」、《合》13357:「癸卯卜,爭,貞翌[丙子立]中,亡風?丙子[立中],允亡[風]」便是對風的有無進行貞問(註三)。風有時會帶來災害,商代先民也常常擔心這一點,因此卜辭裡可見到各種對風可能會帶來災害的擔憂貞問,如《合》34036:「丙寅卜,日風不禍」、《合》13369:「丙午卜,亘,貞今日風禍」、《合》10131:「貞,茲風不隹孽」。

卜辭中也可見對於「小風」、「中風」、「大風」的貞問,例如《合》:20769:「甲辰卜,乙其焚,㞢□,中風印?小風。陰」,大意是在甲辰日占卜,貞問隔天乙巳日用火焚燒山林(可能是為了田獵驅趕野獸),「中風」是否會止歇(註四)?事後的驗詞則記載了田獵當日颳的是「小風」,且持續陰天,顯然占卜的結果獲得了應驗,因為「中風」轉為「小風」,這裡的「中」、「小」均作形容詞,用來描述風勢的大小。依此類推,「大風」指的應是風勢強勁的風。卜辭《合》21019:「辛未卜,王,貞今辛未大風,不隹禍」便是商王在辛未日這天貞問大風該不會造成災禍吧?《合》28556:「今日辛王其田,不遘大風」則是商王貞問今日辛日要去田獵,不會遇到大風吧?

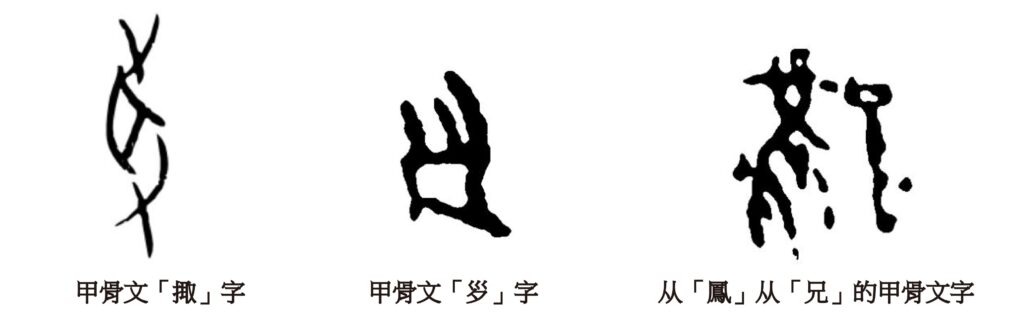

卜辭中也見有「大掫風」一詞,見於《合》13359:「壬寅卜,癸雨,大掫風」、《合》7996甲+《合》13360:「乙未卜,爭,貞翌丁酉王步?丙申向丁酉,大掫風,十月」、《合》13362:「癸卯卜,爭,貞旬亡?甲辰大掫風,之此夕向乙巳□逸[羌]五人。五月。在。」根據于省吾在《甲骨文字釋林》的看法,雙手持耳之形的甲骨文(圖五)即「掫」字,「掫」即後來的「驟」,「大掫風」就是大暴風。

卜辭中也見有「風」一詞,僅發現於《合》21016:「癸亥卜,貞,旬。三月。乙丑夕雨,丁卯明雨,戊小采日雨、風,己明啓」和《合》20959:「[癸□卜,貞],一卜,旬。……風……□采雨……六日戊……。」《合》21016記録了在癸亥日後的一旬(十日)内,乙丑日的夜裡下雨,丁卯日的天明下雨,戊辰日的傍晚(註五)又下雨並且颳風,隔日天明雲開天晴。《合》20959辭殘,從僅存的風、雨等字可知應與前辭類似,是附記下一旬內的氣象的。「」字在卜辭中過去曾因字形拓本不夠清晰的緣故而被錯釋為「止」、「之」、「子」或「髮」,但在實際看到該版照片後蔣玉斌據何景成〈說「列」〉一文的考察,認為應釋為「」字(圖五),「風」指的是風勢猛烈的風。

甲骨文中還見有一個从「鳳」从「兄」的字(圖五)(註六),可隸定為「[鳳兄]」,僅見於《合》27459:「癸亥卜,[犬大],貞今日亡大[鳳兄]」、「癸亥卜,[犬大],貞又大[鳳兄]」,若根據《廣雅・釋詁四》:「怳,狂也」,「兄」、「王」古音同,「[鳳兄]」當是大狂風(註七)。

甲骨卜辭中有風名「髟」,根據林沄〈說飄風〉一文,「髟」可理解為先秦古籍中所載之「飄風」、「猋風」。另根據《說文解字》:「飄,回風也」、「飆,扶搖風也」,「髟」可泛指一切驟起的風。卜辭中的「髟」可見於《合》766:「甲申卜,亘,貞,㞢髟……」、《合》:「……[旬亡?]王占曰,㞢髟」、「……[旬]亡?王占曰,㞢求」、《合》4560:「髟不」。

各種強勁的風有時會對人們的生產與生活帶來破壞,故商王和貴族們也會以各種祭祀儀式祈求其止歇,並在卜辭中留下許多記載有「寧風」的內容,如《合》13372:「癸卯卜,[賓],貞寧風」、《屯南》2772:「辛巳卜,今日寧風」。能夠止風的神靈包括帝、土、方、巫與伊尹,而用來祭祀寧風的動物犧牲有羊、豕和犬,如《合》34137:「甲戌貞,其寧風三羊、三犬、三豕」之所見,而其中以犬祭風之俗在傳世文獻中也看見到(註八)。

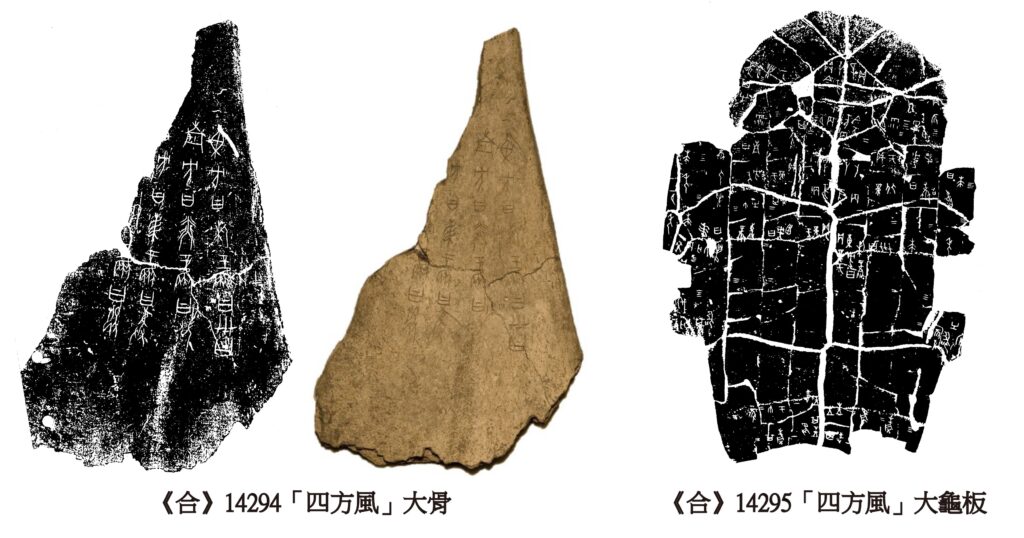

從卜辭中可見「帝使風」一詞,如《合》:14225:「……于帝使風二犬」、《合》:14226:「燎帝使風一牛」(註九),和《合》672:「貞翌癸卯帝令其風」、「翌癸卯帝不令風。夕陰」,可知在商代先民心目中風是接受「帝」(註十)指揮行事的臣屬神祇。若再透過《合》30260:「癸未卜,其寧風于方,有雨」、「叀甲其寧風」、「叀乙寧雨」,以及《合》:「□□卜,其寧風方」,可知風神又是受四方神所統領的(註十一)。另從《合》14294「四方風」大骨記事刻辭和經多次綴合的《醉》73「四方風」大龜板卜辭(註十二)可知商代先民認為東、西、南、北四方的風各由不同的風神所職掌,祂們也有著各自的神名。

甲骨文中的四方風名最早見於劉體智善齋所藏「四方風」大骨(即後來著錄的《合》14294)和中研院歷史語言研究所殷墟第十三次發掘時在YH127坑所出「四方風」大龜板(即後來的著錄的《醉》73)(圖六),而在有關四方名與四方風名的考釋方面,除了東方之神名「析」,東方風神名「劦」()較無異議之外,學者們的看法眾說紛紜(註十三)。這些出土材料可與《尚書.堯典》、《山海經.大荒經》中有關四方風的記載相呼應,自上世紀50年代開始也有大批學者藉甲骨材料對這些年代較晚的傳世文獻內容進行詮釋、論證。部分學者認為,儘管商代並沒有明確的四季觀念存在(註十四),但四方神名與四方風神名的出現可能表示商代晚期已發展出西周後期始見之四季觀念雛形(註十五)。

註釋

註一:甲骨文的「鳳」字是個有著繁複筆畫的禽鳥象形字,在冠部、軀體和尾部的細節表現上顯得多變,也由於許多同字異體常出現在同版卜辭上,表示同時代的「鳳」字便有多種寫法,某幾類寫法可能也具有跨時代性,凸顯該字的書寫當時存在一定的隨意。甲骨文的「鳳」字還可見加了聲符「凡」(字形為左右兩或略為彎曲的豎筆,之間以一或二短橫畫相連,為青銅盤逆時鐘轉九十度的象形)的字形,為疊加聲符的表現,在商代晚期出現的年代較晚。從該字所具備的冠羽與尾上覆羽特徵來判斷,「鳳」字可能是綠孔雀的象形。

註二:「鳳」字在卜辭中作造字初義使用的例子就算有也有所爭議,如《合》5659:「□酉卜,王鼎(貞):□卜,巫□三… 鳳一 …」,可推知鳳是作為祭品的動物,但這條卜辭殘損嚴重,無法完全通讀。又如《甲》3112:「甲寅卜,乎鳴羅,獲鳳。丙辰,獲五」,全辭意思為商王在甲寅日這天進行占卜,貞問命令鳴這個人用網捕鳥,是否會捕獲鳳。兩天後的丙辰日果然獵獲五隻鳳。不過也有學者猜測這裡的「鳳」字可能是「雉」的誤刻。

註三:在卜辭中「亡」都假借為有無之「無」。

註四:甲骨文的「印」字从「爪」(或「又」)从「卩」,為手爪與一蹲踞之人的組合,象以手爪壓人,使其蹲下,表壓抑之義。《馬王堆帛書・老子甲本》及〈乙本〉均有「高者印(抑)之,下者舉之」的句式,可知「印」為「抑」之初文。

註五:「小采」為商代時稱,為傍晚時段。

註六:該字右半是否為「兄」字仍有爭議,一說為「祝」字。

註七:沈建華推測該字可能為「兄風」的合文,「大兄風」假借讀為「大兇風」。

註八:在傳世文獻如《爾雅》、《周禮》中仍有保留。

註九:「燎」指的是燎祭,即以焚燒方式進行的祭祀活動。

註十:「帝」在卜辭裡大多表一位地位極高,又稱「上帝」的神祇,其權能主要在主宰天氣、支配年成、左右城邑安危、保佑戰事勝利、降禍福和左右商王安危等方面。

註十一:兩版卜辭均向「方」神祈求寧風,卜辭也見「四方」一詞,如《合》34144:「庚戌卜,寧于四方,其五犬」、《屯南》1059:「壬辰卜,其寧疾于四方,三羌又九犬。」

註十二:《醉》73(《合》3814+《合》13034+《合》13485+《合》14295+《乙》4872+《乙5012)。

註十三:四方風大骨與四方風大龜在南方與西方的方名與風名相互顛倒,經常玉芝研究整理,南方方名與風名應以大骨為是,西方方名與風名應以大龜為是。

註十四:從卜辭內容可知商代只有春、秋二季,春包含現在的冬、春兩季,即十到十二月及來年的一到三月,秋則包含現在的夏、秋。

註十五:因四方、四風正代表著殷人對於四季變化的意識,中原地區四季所吹之風風向不同。

參考文獻

- Allan, Sarah

2016 On the character zhong 中 in Oracle bone Inscriptions and the Concept of the Center in Ancient China,輯於陳光宇、宋鎮豪主編,《甲骨文與殷商史》(新六輯),頁94-112。上海:上海古籍出版社。 - 于省吾

2017〈釋大掫風〉,輯於于省吾著,《甲骨文字釋林》,頁11-13,北京:商務印書館。 - 沈建華

2008〈釋卜辭中的「兇風」和「虛風」〉,輯於沈建華著,《初學集-沈建華甲骨學論文選》,頁57-61,北京:文物出版社。 - 李發

2020〈「禘風」與「寧風」:卜辭祭風問題新探〉,輯於政大中文系編印,《出土文獻研究視野與方法》(第七輯),頁133-156,台北:國立政治大學。 - 何景成

2008〈說「列」〉,《中國文字研究》第二輯,頁123-128。 - 林沄

2019〈說飄風〉,輯於林沄著,《林沄文集》(文字卷),頁113-118,上海:上海古籍出版社。 - 金祥恆

2001〈釋鳳〉,輯於宋鎮豪、段志洪主編,《甲骨文獻集成》(第十二冊),頁82-86,成都:四川大學出版社。 - 具隆會

2013《甲骨文與殷商時代神靈崇拜研究》,北京:中國社會科學出版社。 - 常玉芝

2006〈商人的四方神崇拜〉,輯於北京大學考古文博學院編,《考古學研究》(六),頁284-299,北京:科學出版社。

2010《商代史.卷八 商代宗教祭祀》,北京:中國社會科學出版社。 - 陳柏全

2004《甲骨文氣象卜辭研究》,台北:國立政治大學碩士論文。 - 陳冠榮

2019《甲骨氣象卜辭類編》,花蓮:國立東華大學博士論文。 - 張清美

2021《祥瑞鳳凰考》,濟南:山東大學碩士論文。 - 張鵬飛

2023〈甲骨文「四方神名與風名」釋讀補苴〉,《語言研究》第四十三卷,第四期,頁98-108。 - 黃天樹

2018〈殷墟甲骨文驗辭中的氣象紀錄〉,輯於《古文字研究 - 黃天樹學術論文集》,頁463-505,北京:人民出版社。 - 曾憲通

1996〈楚文字釋叢(五則)〉,《中山大學學報》(社會科學版)第三期,頁58-65。 - 單育辰

2020〈說「鳳」〉,輯於單育辰著,《甲骨文所見動物研究》,頁313-318,上海:上海古籍出版社。 - 楊宗兵

2008〈甲骨氣象卜辭有暴風雨的占卜 – 釋□〉,《中國歷史文物》第57-60。 - 趙誠

1984〈甲骨文虛詞探索〉,《中國語文研究》第八期,頁15-32。 - 蔣玉斌

2015〈釋甲骨文「烈風」-兼說「」形來源〉,輯於復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,《出土文獻與古文字研究》(第六輯)頁87-92,上海:上海古籍出版社。 - 劉思亮

2020〈磔狗與逐疫—先秦時代的防疫記憶〉,《自然科學史研究》第三十九卷,第四期,頁425-438。 - 劉曉晗

2021〈甲骨四方風研究的新進展與反思〉,《中國史研究動態》第四期,頁24-39。 - 劉繼剛

2022《甲骨文所見殷商災害研究》,北京:科學出版社。 - 蔡哲茂

2013〈甲骨文四方風名再探〉,輯於宋鎮豪主編,《甲骨文與殷商史》(新三輯),頁166-188,上海:上海古籍出版社。 - 鄭慧生

1984〈商代卜辭四方神名、風名與後世春夏秋冬四時之關係〉,《史學月刊》第六期,頁7-12。