【台大科研】我們吃什麼,昆蟲吃什麼?——氣味如何形塑昆蟲的食物選擇

你會偏食嗎?那你知道昆蟲裡面也有偏食與不偏食的區別嗎?臺大昆蟲系林柏安教授的研究團隊,針對「昆蟲如何選擇自己的食物」這個問題展開了一系列的研究。決定喜歡的食物對於人來說或許只是喜歡與不喜歡的問題,但對於昆蟲來說是攸關生存的挑戰。而他們的研究發現,昆蟲是藉由植物的「氣味」來選擇自己的餌食,而植物為了避免被啃食,也會不斷演化改變自己的「氣味」,也就是說,兩者之間是共演化的關係。以這樣的角度來看,植物與昆蟲之間的關係不僅僅是「我吃你」的單向互動,更是一場由「氣味」所編織而成的演化對話。

撰文|謝佳維、蔡易耘

你喜歡吃什麼?

你有喜歡的食物嗎?聞到喜歡的食物味道是不是讓你心情愉悅呢?每個人喜歡的食物都不太一樣,大家挑食的程度也都不盡相同,有人為咖啡的香氣著迷,也有人喜愛白巧克力的香甜濃郁,每個食物的外觀、氣味、味道和口感都深深的烙印在我們腦海中,因此我們總是能夠選擇自己喜歡的餐點,且避免我們不愛的口味。

但你知道嗎?這種透過氣味選擇食物的能力,其實不只屬於人類,甚至是昆蟲——尤其是以植物為食的昆蟲,也有著相同的講究:如何找到對自己最適合的「那一口」?成為了攸關生存的挑戰,牠們必須選擇適合自己的寄主植物,而這些選擇影響了牠們的生存與演化。

植食性昆蟲的覓食之謎

我們知道,蝴蝶與飛蛾(鱗翅目昆蟲)的幼蟲幾乎完全仰賴植物作為食物來源。事實上,大部分的植食性昆蟲食性都相當的專一,也就是相當地挑食。許多蝴蝶幼蟲只吃特定幾種植物,例如:臺灣小紫蛺蝶 (Chitoria chrysolora) 只以朴屬 (Celtis) 植物裡的石朴 (C. formosana)、沙楠子 (C. biondii) 還有朴樹 (C. sinensis) 為寄主植物;但也有一些昆蟲,例如斜紋夜盜蛾 (Spodoptera litura),以數百種植物為食,是農業界的頭痛人物。

為什麼有些昆蟲如此挑食,有些則能適應廣泛的植物種類?兩種策略之間有何優劣?這個問題長久以來吸引了許多科學家的關注,是研究近代共演化生物學的基石,並且是植物昆蟲交互作用的核心議題之一。關於植食性昆蟲與寄主植物關聯的演化,有幾個常見的假說:共同演化 ( Co-phylogenesis)、逃逸-輻射 ( Escape and Radiate)、振盪假說 ( Oscillation hypothesis)、音樂椅假說 ( Musical chairs),不同假說都從不同的面向解釋了植食性昆蟲與寄主植物關係的演化歷程,而在我們的研究中,我們以化學訊號來解釋植食性昆蟲的寄主植物適應廣度趨勢。

植物的氣味決定了昆蟲的選擇?

植物在生長的過程中,會不斷地釋放出各種揮發性有機化合物 (volatile organic compounds, VOCs),這些揮發物的種類以及量在不同的植物物種之間都有相當多的差異,像是許多雌性的蝴蝶與飛蛾就會利用這些植物揮發物(與食物相關的化學訊號)來搜尋他們幼蟲的寄主植物。

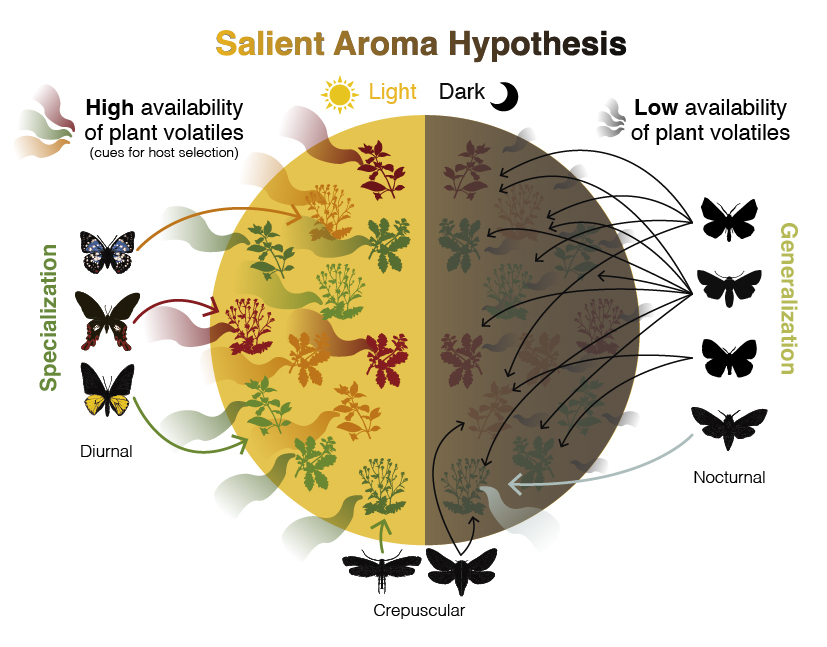

在國立臺灣大學林柏安老師團隊的研究中,提出了「顯著氣味假說」(Salient Aroma Hypothesis, SAH),認為植物所釋放的揮發物可能影響昆蟲食性選擇的演化。簡單來說,植物的氣味決定了昆蟲能否精準找到適合的寄主植物,而這可能影響牠們演化出的食性範圍。

根據研究中全球的尺度的分析,發現陸域生態系中的植物各部位在白天釋放的揮發物質通常比夜晚更豐富且多樣,這意味著白天的大氣中,不同植物相關的化學訊息相當的充足,因此日行性的昆蟲擁有更明確的氣味線索,能夠更精準地辨識特定的寄主植物。根據食性資料,這些晝行性的蝴蝶與飛蛾往往是專食性的,傾向於選擇特定種類的植物作為食物來源。

相對地,夜行性昆蟲則面對一個氣味較少、化學線索較模糊的環境。當可利用的氣味變少,牠們可能不得不擴大食性,以增加存活機會。因此,依據食性資料,在夜行性昆蟲中,廣食性的比例較高,牠們能夠適應更廣泛的植物種類。

此外,多數日行性鱗翅目昆蟲雌蟲的觸角在與身體的比例上,比夜行性物種還要大,這可能也表示日行性物種具有更良好的氣味分辨能力,能夠更精準地找到後代可以取食的寄主植物,食性也會比夜行性物種更加專一。從另一個角度來看,專食性物種的觸角比例也大於廣食性物種的觸角,因此專食性的物種可能也具有比廣食性物種更良好的氣味分辨能力。

當然,各種生物現象都充滿了例外,但我們認為這樣的趨勢是昆蟲食性演化的基礎,而各種物種的食性專一程度則會隨著不同物種的環境以及其他生態因素而有所變化。

昆蟲與植物的共演化

這些發現讓我們對昆蟲與植物的關係有了新的理解。過去,科學家多半認為昆蟲的食性受到植物內部化學物質的影響,例如:植物內含的毒素或營養成分,而昆蟲會針對這些化學物質適應和演化。但我們的研究則強調了昆蟲在尋找寄主植物時的「氣味線索」,以機制層面解釋演化問題,並指出這種線索的可得性可能決定了昆蟲的食性範圍,在演化尺度上影響昆蟲整體的生理與行為。

這種植物與昆蟲的互動,是一種典型的共演化現象:兩種不同的生物透過長期互動,不斷推動彼此改變,例如:當某些植物為了避免被取食而改變釋放的氣味,專食這些植物的昆蟲也會隨之演化出更靈敏的嗅覺能力,形成氣味上的攻防戰。由此可知,氣味不僅僅是尋找食物的線索,更是昆蟲與植物長期互相影響、共同演化的重要橋樑。而隨著人類活動加劇,例如都市化、光害及氣候變遷等因素,這些氣味互動也可能被干擾,影響昆蟲與植物數百萬年來共同塑造的演化歷程,這些疑慮將成為未來生態保育與農業管理中必須面對的重要課題。

結語:氣味塑造的昆蟲世界

當我們選擇食物時,或許不會意識到這是一個高度感官驅動的決策,但對於植食性昆蟲而言,尋找食物是生死攸關的大事,昆蟲媽媽能不能找對食物會直接決定了後代的存亡。而植物的氣味不僅影響昆蟲的選擇,也可能形塑了昆蟲與植物共同演化的歷程,在昆蟲的日夜行性、食性選擇與植物氣味線索之間,存在著千絲萬縷的交互作用。以這樣的角度來看,植物與昆蟲之間的關係不僅僅是「我吃你」的單向互動,更是一場由「氣味」所編織而成的演化對話。