鳥蠅——領角鴞寶寶身上的吸血小蒼蠅

寄生蟲隱蔽的生活方式往往讓他們不易被察覺。近期我們透過動物救傷過程取得的樣本發表一種新紀錄的領角鴞外寄生蟲——東方鳥蠅 (Carnus orientalis Maa, 1968)。是臺灣首次紀錄的鳥蠅科 (Carnidae) 種類。這類昆蟲寄生在雛鳥身上,過去難以被察覺。但近年臺灣動物救傷的規模擴大,意外地推動相關寄生蟲的研究。除了採樣不易之外,鳥蠅吸血的行為與體內假基因的存在干擾目前普遍使用的分子鑑定技術。在眾多的外寄生蟲中,鳥蠅相對是了解相對較少的類群。目前還不知道這種寄生蟲對雛鳥的危害以及擴散方式。但在確定這些吸血小蟲的身分之後,未來將有機會解開牠們與貓頭鷹的互動關係。

撰文|臺大昆蟲系 陳玄樸 碩士、臺大昆蟲系 邱名鍾 助理教授

鳥類體表的寄生蟲們

鳥類的體表提供了很多外寄生性昆蟲 (ectoparasitic insects) 的棲息地與食物來源。這些昆蟲藉由不同的生活方式適應鳥類的體表環境,因此各自發展出獨特的生活史特性。然而也因為這些獨特而隱蔽的生活史,很多寄生蟲至今都不曾被注意到。

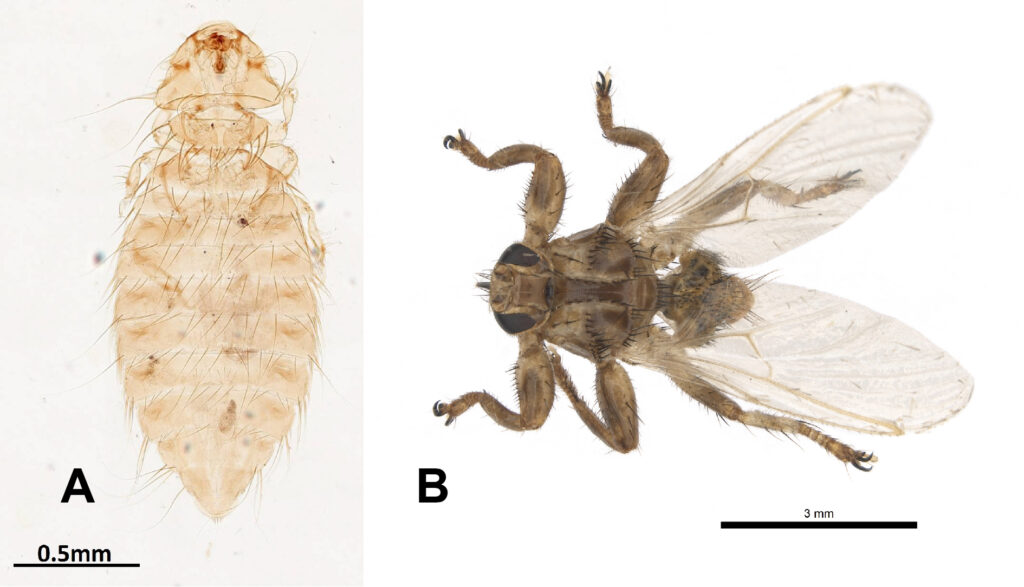

我們較為熟悉的鳥類外寄生蟲可以依照行動能力分成兩大類:不會飛的跟會飛的。不會飛的外寄生蟲以羽蝨(或稱食毛蝨 mallophaga)(圖一A)與蟎類 (mites) 為代表。這些寄生蟲通常一輩子都生活在他們的鳥類寄主身上,甚少離開寄主進行長距離的移動,大多在鳥類之間身體互相觸碰時才有機會移動到其他的鳥類身上。也因此在他們的身上常常特化出可以避免掉落的構造,除了可以靠口器咬住羽毛之外,也出現特化的足可以牢牢抓住鳥類羽毛最堅固的羽軸。許多羽蝨甚至能在博物館的鳥類標本上被發現[1]。而另一類則仍然保有自身的飛行能力。這類的外寄生蟲則包含雙翅目 (Diptera) 的蚊科 (Culicidae) 與蝨蠅科 (Hippoboscidae)(圖一B)這些吸血性的昆蟲。他們不像上述的羽蝨一樣需要一生停留在鳥類身上,相反的可以藉由飛行來搜尋可供吸血的目標,並在吸完血或是感覺到危險時離開。

而本文中的「鳥蠅」,他的生活方式則介於上述兩者之間。而這個特殊的生活史也讓他的身影隱沒在眾多的寄生蟲中,直到近年才意外地在鳥類救傷的過程中發現牠們的存在。

鳥蠅的意外發現

2023年春天,一隻墜落的領角鴞的雛鳥被送到農業部生物多樣性研究所(前身為特有生物研究保育中心)野生動物急救站搶救,搶救過程中發現5隻體長2~3毫米的小蒼蠅攀附在領角鴞寶寶身上吸血。很快地這些樣本便被送到臺大昆蟲系做進一步的鑑定。臺灣過往紀錄的鳥類吸血性蠅類以蝨蠅為主,但蝨蠅有明顯的翅膀,且身體扁平。相較於蝨蠅,這些送過來的樣本沒有翅膀,只有翅基部遺留被扯斷的痕跡,且透著血紅的腹部明顯有脹大的跡象。這些現象讓大家一開始對這些標本毫無頭緒,只能從整個雙翅目的大類開始尋找。但也因此發現該種昆蟲可能在臺灣不曾被記錄過。最後在透過這些樣本身上更細部的頭部骨片形狀與剛毛排列樣式 (chaetotaxy) 的比較之後,才逐漸釐清這些樣本可能屬於臺灣未曾紀錄的鳥蠅科 (Carnidae) 昆蟲[2]。並進一步透過雄蟲生殖器的形狀,確定牠們的身分是目前已知分布在馬來西亞與日本的「東方鳥蠅 (Carnus orientalis Maa, 1968)」(圖二)[2, 3]。

地理上的分布空缺

東方鳥蠅過去的分佈紀錄只點狀出現在馬來西亞與日本的琉球群島,並分別以馬來漁鴞 (Ketupa ketupu) 和琉球角鴞 (Otus elegans) 為寄主。臺灣的發現則增添了一個新寄主紀錄——領角鴞 (Otus lettia),並連接起地理分布的空缺[3]。這證實過去科學家推測東方鳥蠅應該是廣泛分布在東亞到東南亞的物種。但他是否只在這三種貓頭鷹身上出現則還有待進一步的研究。已知的鳥蠅大多都能寄生在不同種類的禽鳥身上,例如東方鳥蠅的另一個近親,廣泛分布溫帶地區的缺翅鳥蠅 (C. hemapterus Nitzsch, 1818),就能寄生在多達18科50種的鳥類身上[2]。

神祕的生活史

鳥蠅雖然分布廣泛,但卻不容易被發現。其中一個原因可能來自於他們特殊的生活史。上述的寄生性鳥蠅指涉的是鳥蠅屬 (Carnus) 的種類,牠們的生活方式其實是鳥蠅科昆蟲的特例。一般來說,鳥蠅科的蒼蠅多是食腐性 (saprophagous) 的昆蟲,且終身帶有翅膀善於飛行,很符合一般人對蒼蠅這類昆蟲的印象。唯獨「鳥蠅屬」成蟲寄生在鳥類的體表,僅有幼蟲還維持食腐的特性,在鳥巢中取食掉落的碎屑與有機質。牠們的另一個特性是找到鳥類寄主後翅膀會脫落,並且雌蟲發生膨腹現象 (physogastrism)。這也是為何我們採集到的樣本都只有殘留翅膀基部,且雌蟲肚子明顯比雄蟲更加膨大。扯斷翅膀與腹部膨大的現象跟許多螞蟻和白蟻的蟻后類似。也因這個現象主要出現在雌性個體,科學家認為這種現象是昆蟲在飛行能力與生殖投資之間的能量權衡。雌性的個體在尋找到寄主之後,便開始將能量大量投資在繁殖後代,同時捨棄飛行能力。但這樣一來若從寄主身上掉落,便無法重新飛行到新的寄主身上。避免掉落可能是東方鳥蠅幾乎只寄生在未離巢雛鳥的原因,但這也同時讓牠們的蹤跡更難被我們發現到。

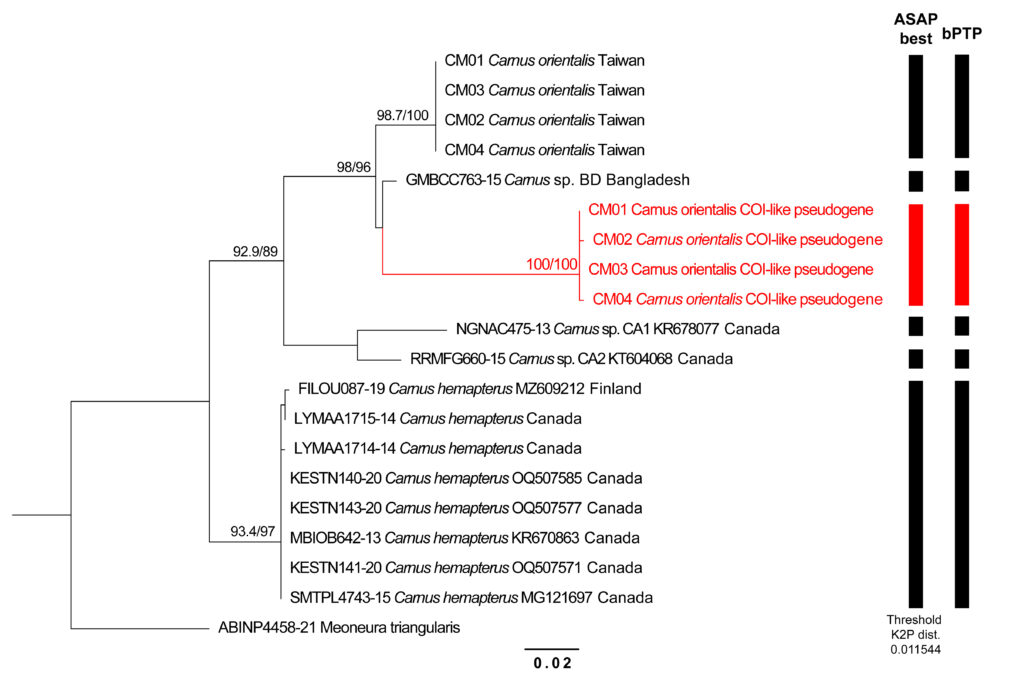

研究的意外阻礙——假基因

這次的研究中,除了釐清鳥蠅的身分之外,也意外的遭遇到分子鑑定中發生的問題。在當代,釐清一個物種的身分除了利用形態辨別之外,DNA 序列的比對也是一種強力的鑑定工具。廣泛被用於比對的基因被稱做DNA條碼 (DNA barcode),這個技術也被應用在本次鳥蠅的鑑定中。然而,一開始找到的基因卻出現許多不尋常的現象。

在昆蟲等多數動物,通常使用細胞色素c氧化酶亞基1 (Cytochrome c oxidase subunit I, COI) 的基因片段來做為DNA條碼。這是一段會轉譯出蛋白質的基因序列【註一】,然而我們在檢視取得的基因序列時,卻意外發現序列中間出現終止密碼子 (stop codon)【註二】,而且其相對於其他的鳥蠅序列缺少2個鹼基。這兩個現象不尋常的原因在於:終止密碼子的出現會讓蛋白質的轉譯停止,無法產生完整的蛋白質序列,而基因的轉譯以3個鹼基為一單位,因此缺少的鹼基若非3的倍數,後續的序列會出現錯位,造成轉譯出的蛋白質跟原本預期的完全不一樣。

這段基因顯然是不具功能的,但怎麼會跟目標的COI基因序列這麼接近?

目前學界對這類假基因 (pseudogene) 的出現有不少解釋,大體的可能性在於昆蟲體內因為不同原因出現多組相同功能的基因,由於部分的基因在喪失功能的情況下不會危及個體的生命,這些失去功能的基因便被保留下來[4]。但也因為與原來的基因太過相似,在PCR的增幅過程中意外被偵測到。若使用假基因序列去進行物種鑑定,會產生偏誤的結果(圖三)。但所幸這些異常序列能藉由比對其他鳥蠅的基因資料,重新設計引子以避免增幅假基因,取得真實的目標基因去做後續的物種鑑定。

結 語

鳥蠅的發現是多個研究單位合作中意外出現的結果。在眾多的外寄生蟲中,鳥蠅相對是了解相對較少的類群。目前還不知道這種寄生蟲對雛鳥的危害以及擴散方式。過往這類生活方式較隱蔽的寄生蟲能被發現的機會不多。但在近年救傷與鳥類研究的發展下,漸漸有更多的資料得以釐清牠們的生物學特性。在確定這些吸血小蟲的身分之後,未來將有機會解開更多牠們與貓頭鷹的互動關係。

註釋

註一:DNA序列會轉錄 (transcript) 成RNA序列,而RNA會在轉譯 (translate)成胺基酸,最終組合成有生物學功能的蛋白質。以上這段過程被稱作分子生物學的中心法則 (central dogma of molecular biology)。

註二:DNA序列中三個一組的鹼基組合會對應一種氨基酸或是轉譯的起始與結束,多種組合可對應同一種氨基酸,這稱作密碼子 (codon)。

參考文獻

- Peters HS (1928) Mallophaga from Ohio birds. The Ohio Journal of Science. 28: 215–228.

- Grimaldi D (1997) The bird flies, genus Carnus: Species revision, generic relationships, and a fossil Meoneura in amber (Diptera: Carnidae). Amerian Museum Novitates 3190: 1–30.

- Chen H-P, Chan F-C, Shiao S-F, Chiu M-C (2024) New record of Carnidae (Diptera) from Taiwan and potential challenges in DNA barcode amplification due to pseudogene. Biodiversity Data Journal 12: e137532.

- Leite LAR (2012) Mitochondrial pseudogenes in insect DNA barcoding: differing points of view on the same issue. Biota Neotropica 12: 301–308.