【科學掌故】達爾文的眼中釘

撰文 ∣ 王道還

生命的意義在創造宇宙繼起的生命。──蔣介石

萬紫千紅總是春

生物世界是多采多姿的。

昆蟲、鳥類、哺乳類、……,許多都披著繽紛的彩衣;還有萬紫千紅的花、草。生物彩妝(coloration)有什麼意義呢?

許多例子顯示:生物彩妝有偽裝的效果。例如有的昆蟲形體與彩紋看來像枯枝、葉片、樹皮或獅、虎、豹等貓科動物皮毛上的彩妝,使牠們易於在草叢中藏身。偽裝、化身,或為了逃命一條,或為了飽食一頓,都不成問題。

成問題的是相反的例子。許多動物身上的彩妝,不為隱身,反而花枝招展,極盡誇張惹眼之能事。牠們不需要保命或飽食嗎?難道牠們都是自然界的「獨孤求敗」──天生異稟、武功蓋世:生有何歡,死又何懼!

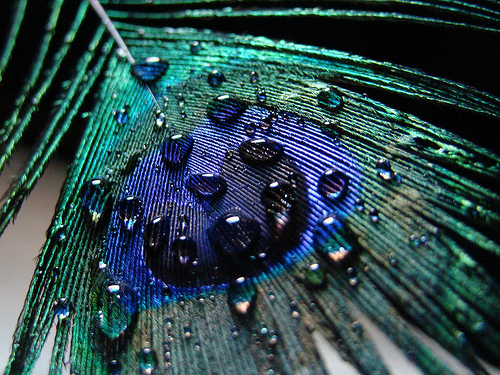

更麻煩的,是那些雌雄異彩(dimorphism)的動物,像是孔雀、天堂鳥之流。粉妝玉琢、顧盼風流的,只有雄性;雌性則樸素拘謹、姿色平平。換句話說,不同的性別,似乎受不同的彩妝邏輯的支配。

直到1850年代,招搖的生物彩妝仍是個謎,沒有什麼科學的道理可講。連赫胥黎都認為:也許造物者不只是個工程師,祂還是個藝術家。祂的作品看來賞心悅目,祂高興,人也高興。何必事事都有科學道理呢?

穿花蛺蝶深深見

第一位討論動物彩妝的功能意義的,是貝茨(H. Bates, 1825-1892年)。1848年他與華萊士結伴到南美洲亞馬遜河流域探險、採集生物標本。後來華萊士先回倫敦,再到馬來群島。貝茨則繼續留在南美,前後十一年,採集了八千個新種的標本,其中絕大部分是昆蟲。

回到倫敦後,1862年貝茨發表一篇報告,主題是他在亞馬遜河流域發現的蝴蝶彩妝。他論證某些蝴蝶的鮮明彩妝是有功能的,而不是「裝飾」。他在亞馬遜河流域採集到一些彩妝鮮明的蝴蝶標本。可是經過仔細研究後,他發現有些彩妝相似的蝴蝶屬於不同的種屬。他推斷這種相似性是出於「仿冒」,而不是遺傳。因為正牌物種,和牠們的「兄弟物種」(親緣關係十分接近的物種)有類似的彩妝;冒牌貨則與牠們的「兄弟物種」極不相似──牠們已經改頭換面了的證據。

正牌與冒牌有幾個固定的關係:第一,牠們生活在同一地理區域中,絕沒有甲地的物種仿冒乙地物種的例子;其次,正牌的族群比冒牌的興旺多了。貝茨觀察牠們的行為並沒有特殊之處,與當地其他的蝴蝶無異。不過,貝茨從來沒有見過牠們遭到捕蟲鳥或其他獵食昆蟲的攻擊。所以正牌族群人口興旺,可能因為牠們不好吃, 根本沒有天敵。

大概這些蝴蝶在幼蟲(毛毛蟲)的階段,以含有惡臭的植物維生,所以體有惡臭。牠們的身子蛻變化蝶之後,沒脫掉體臭,食蟲鳥吃了後往往噁心、翻胃、嘔吐──只恨自己「招子」不亮。艷麗的彩妝在這種蝴蝶身上是有功能的:讓受過罪的鳥容易記得,以後不再自討苦吃。(當然這並不是說這些蝴蝶有意識地設計了自身的彩妝。根據天擇理論,可以假定這群蝴蝶的彩妝在過去並不鮮明,吃了牠們的鳥即使受了很大的罪,都因為牠們太不起眼而記不住。後來某些個體由於基因突變而身著亮麗的彩妝,吃過牠們的鳥因此記得牠們的模樣,不再侵犯牠們。所以彩妝鮮明的個體就漸漸增加,最後整個族群「演化」了。)

貝茨採集到的冒牌貨標本,正是這套 「彩妝功能論」的證據。貝茨強調:牠們仿冒得惟妙惟肖,幾可亂真,連他這老手都可能分辨不出。最令人驚訝的,是發現了一種蛾,它仿冒的竟是蝴蝶!假如牠們身上的彩妝毫無用途,幹嘛要仿冒呢?正因為牠們美味可口,受到捕食鳥的關懷,才會數量稀少,才冒用別族的「警示色」保命。

「貝茨仿冒」(Batesian mimicry)是天擇理論的第一個成功例證。達爾文特別寫了一篇評論(1863年),表揚貝茨的成就。因為他相信:如果生物構造的原理不是功能性的,而是藝術的,天擇理論就不能成立了。達爾文一生只寫過兩篇這樣的評論,可見他對貝茨成就的重視。

可是,達爾文日後對於動物彩妝的研究,卻反覆強調天擇理論的局限性。華萊士自認為「比達爾文還要達爾文」,即是針對這一點而發。這是怎麼回事呢?

原來達爾文有根眼中釘。為了拔除這根眼中釘,他寧願承認天擇的作用有限。

這根眼中釘是一隻開屏的孔雀。達爾文說:「我看到牠就噁心!」

華麗眩人的孔雀尾巴有什麼用?

性擇

達爾文承認「天擇」無法創造出雄孔雀的尾巴,因為他實在看不出那樣的尾巴對牠們的生存有什麼幫助。達爾文認為雄孔雀的尾巴是牠們的性伴侶(雌孔雀)的偏好造成的。雄孔雀要是缺少華麗炫目的尾巴,便得不到雌孔雀的青睞──就會絕子絕孫。雌孔雀塑模雄孔雀的尾巴的過程,達爾文叫做「性擇」(sexual selection)。

性擇大概是達爾文的理論中最受誤解的概念。達爾文與「同志」華萊士最長的爭論,就是環繞著「性擇」發生的。事實上,他們倆對生物演化的性質,幾乎一開始就有不同的理解。

天知道他們會怎麼想!

1859年十一月十三號,華萊士還在馬來群島採集生物標本。這天達爾文寫了一封信給華萊士,告訴他:《物種原始論》即將上市,他已委託出版商給他寄一本去。達爾文也透露了一點兒他這時的心情──像似暴風雨前的寧靜,他說:大夥兒看過這本書後,「天知道他們會怎麼想!」

其實他更關心的,是華萊士的想法。

華萊士怎麼想呢?

適者生存

他三個月後才收到書。迫不及待地一路讀下來,華萊士把《物種原始論》中的「天擇」都槓掉了。在華萊士眼中,老天(nature)無聲無臭,「天」怎麼能選「擇」呢?演化理論殺死了上帝,還天地萬物一個自然,沒有誰在那兒挑三揀四的!演化的關鍵是「生物適應」。每一生物族群中的個體,彼此各不相同,它們在生存競賽中,優勝劣敗,勝負的條件就是適應。環境一旦有變,適應優劣的判準就會改變。新類型的「適者」出現後,我們就說這個族群「演化」了。

所以華萊士的「適應」,著重的是生物與環境的關係。適應的本事決定了個體的存活。可是達爾文的性擇概念卻透露出:生存競爭、適者生存中的「生存」,指的是繁殖的機會。因此個體的構造是否完美,不是演化的標的。「母雞只是一個雞蛋創造另一個雞蛋的途徑。」

華萊士反對性擇理論,因為他不能想像雌孔雀能有效地塑模雄孔雀的形體。形體是適應環境的工具,事關重大,不可能交由本身也在適應、演化的另一個個體來控制。有意思的是,他不認為雄孔雀的尾巴有任何功用。他相信雄性本來就比較澎湃激昂的生理活動,會導致華麗的彩妝,它們沒有什麼特殊的意義。應該追究的反而是雌性的暗淡彩妝。根據華萊士,雌性孵卵的天職,使牠們有必要穿上保護色,所以雌性才會看來不引人注目。

人擇/天擇/性擇

華萊士對達爾文理論的誤解,還有一個更深刻的根源。由於人擇/天擇/性擇的邏輯是相通的,所以達爾文在《物種原始論》中一開始便討論人擇。但是華萊士卻相信人擇是不自然的,是對天擇的倒行逆施。他對天擇的批評,反映出他看不懂達爾文的基本論證。

但是,達爾文也犯一些嚴重的邏輯上的錯誤,譬如說他從沒想到性擇事實上是天擇的一個特例,而不是例外。不過,那必須等到下次再談了。

參考資料:The Ant and the Peacock by HelenaCronin, 1991, New York; Cambridge UniversityPress.

原發表於《科學月刊》1993年10月號,文字部分轉載自:通俗科學網

CASE網誌好讀版 by MissZoe