捕捉泡泡上的紋路

■吹泡泡想必是許多人心中珍貴的兒時回憶,但不知道大家是否注意過泡泡表面五彩繽紛的紋路,通常它們都是不規則的,但美國史丹佛大學(Stanford University)發現他們能「捕捉」泡泡上的紋路。

撰文|方程毅

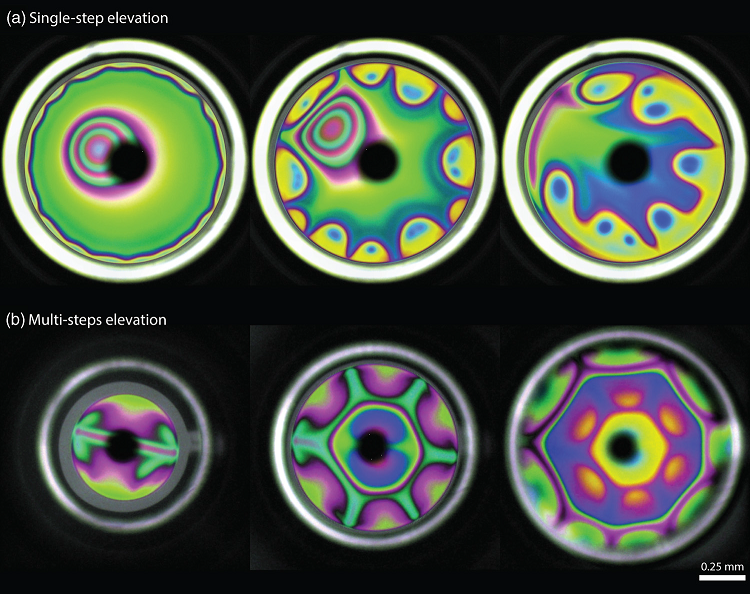

泡泡上產生紋路的原理為「馬倫哥尼效應」(Marangoni effect),簡單來說是兩液體交會時,表面張力強的液體會把張力較弱的液體拉過來,以均衡整個介面的張力。肥皂泡泡是由酯酸鹽類分子及水構成,泡泡形成時,由於各處厚度不均勻,造成表面張力不同,因此酯酸鹽類分子會在泡泡表面移動,以平衡張力,於是形成了帶有顏色卻又奇形怪狀的美麗紋路。形成泡泡時,表面厚度的不均勻通常都隨機無法預測,因此也就難以控制,史丹佛大學化工系教授Gerald Fuller想到一個妙招,讓泡泡上的紋路可以被鎖定(請見影片)。

原理簡述如下:他們將肥皂溶液放在一個含有電動馬達的塑膠容器中,利用浸在溶液中的毛細管在尖端先產生一個約1mm大小的空氣氣泡,電動馬達將毛細管往上推,當氣泡被推出液面時便會形成肥皂泡泡。一開始他們直接把氣泡往上推,表面的紋路會在泡泡向上的過程中隨機移動,影片可以清楚看到形成泡泡時表面紋路的不可預測性;但接著他們改變產生泡泡的方式,推一小段毛細管,停下來,再推一小段,再停下來,重複數次,表面一圈一圈的紋路就會被邊邊新產生的紋路擠到中間,因而不會散掉,就好像他們將紋路一次又一次的捕捉起來關在泡泡中央。

控制泡泡紋路要幹嘛?

又不是吃飽太閒,憑什麼這種研究可以登上科學期刊?研究團隊表示:因為泡泡是研究液體表面現象最簡單的方法。17世紀鼎鼎大名的科學家牛頓便是用泡泡來研究光學,1991年諾貝爾物理學獎得主法國物理學家皮埃爾-吉勒·德熱納(Pierre-Gilles de Gennes) 也曾在諾貝爾講座討論泡泡及界面活性劑的行為。本篇論文作者Gerald Fuller教授過去曾研究配戴隱形眼鏡造成眼睛乾澀、置換新生兒的肺表面張力素,以治療新生兒呼吸窘迫綜合徵(neonatal respiratory distress syndrome,NRDS),這些研究牽扯到生物體,要進行實驗相當困難,因此找到簡單的模型,了解基本機制或許能讓我們更了解複雜的系統。Gerald Fuller教授認為這些研究都能因為更了解泡泡表面流體的運動機制而受益。

原始論文及影片出處:Bhamla, M. Saad, and Gerald G. Fuller. "Placing Marangoni instabilities under arrest." Physical Review Fluids 1, no. 5 (2016): 050506.

參考資料:

- Stanford engineers stop soap bubbles from swirling

- New insights into human tears could lead to more comfortable contact lenses, Stanford researchers say

- 傅宗玫, and 陳正平. "冒泡的美."科學發展月刊 29, no. 11 (2001): 788-796.

--

作者:方程毅 科教中心特約寫手,從事科普文章寫作。