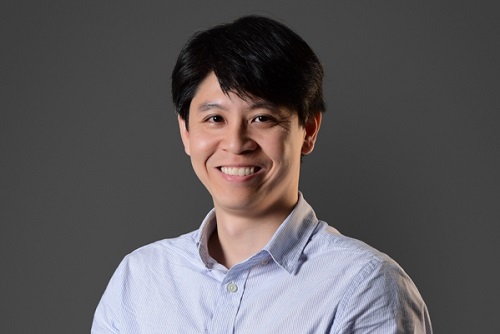

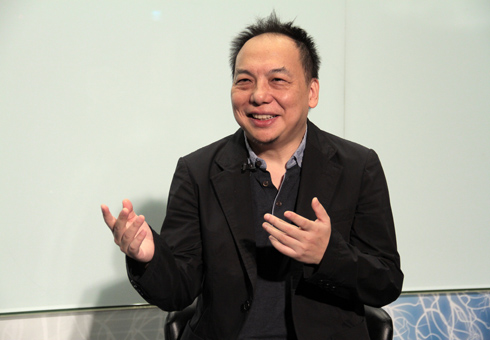

發現疫情問題,我用AI解決它──專訪杜奕瑾

走進「台灣人工智慧實驗室」會議室,就看見牆上掛著兩幅由AI人工智慧聽著音樂所畫出來的畫作,絢麗而奔放的抽象派藝術風格,搭配實驗室創辦人杜奕瑾溫文儒雅的談吐,一時之間很難想像,他是那位傳說中全台最大BBS站台PTT(批踢踢實業坊)的「創世神」。說起PTT,杜奕瑾老師總是有聊不完的回憶。25年前,他在學校宿舍裡透過一台個人電腦和開放原始碼軟體架設了PTT站台,那時的他只是個台大資工系的大二學生。從創立PTT及參與網路社群營運,到赴美進入微軟,再回台創辦AI實驗室,會選擇走上科技這條路,跟他從小的家庭成長過程有很大關係。

Read more