談甲骨文的「萑」與「雚」以及鴟鴞在上古中國人們心中的地位轉變

甲骨文中有個「隹」上似有角冠的象形字隸定為「萑」,是鴟鴞的象形。商代晚期金文和甲骨文中還有個與「萑」字相似的字,僅於冠角下多了「吅」形,釋為「雚」。學界早年對於「萑」、「雚」二字的界說有相當大的分歧,原因在於二字除了字形不同,於卜辭中的用法也不相同,但二字出現在年代不同卜辭的現象是相當明顯的。總體而言,「萑」、「雚」二字是在一期卜辭之後才開始分化,不過隨著時間推移,兩字的區別逐漸明確。鴟鴞造型的器物在商代相當常見,且多發現於高等級墓葬,暗示著鴟鴞是商代貴族階層崇拜的鳥類,一說《詩經》中所記載降而生商的玄鳥就是鴟鴞,但鴟鴞成為不祥的象徵可能始於周人,而至遲在西漢晚期開始,鴟鴞的叫聲便已被人們視為不祥。

撰文|江柏毅

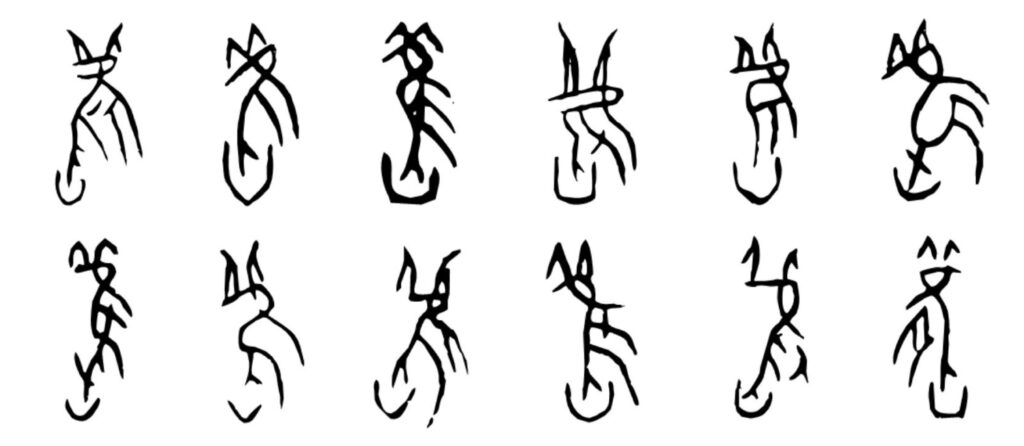

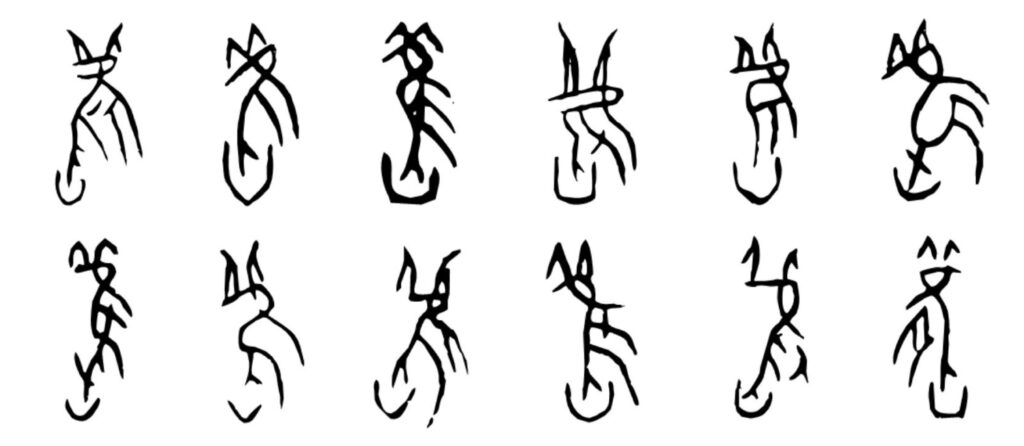

甲骨文中有個「隹」上似有角冠的象形字(圖一),若參考《說文解字》所收錄的小篆「萑」,可直覺地將該字隸定為「萑」(註一)。許慎對「萑」的解釋為「鴟屬。从隹、从,有毛角。所鳴其民有旤。凡萑之屬皆从萑。讀若和」,意思是萑這種鳥頭上有形狀似角的毛,民間相信當這種鳥啼叫時便預示著會有災禍發生。若從字形、《說文》中對這種鳥如此不堪的敘述來推測,「萑」即鴟鴞,也就是俗稱的貓頭鷹。

商代晚期金文和甲骨文中還有個與「萑」字相似的字,僅於冠角下多了「吅」形(圖二),一說此符號為二「口」,表這種鳥善於啼叫;另一說則認為「吅」是強調這種鳥有銳利的雙眼。若參考《說文解字》所收錄的小篆「雚」,該字應可直覺地釋為「雚」。許慎對「雚」的解釋為「小爵也。从雈,吅聲。《詩》曰:雚鳴于垤」,認為是個形聲字,並不正確,原因可從「萑」、「雚」二字的界說談起。

學界早年對於「萑」、「雚」二字的界說有相當大的分歧,大致分成三種意見:(一)認為二字實一字之異,均應釋為「雚」,義為「觀」;(二)認為二字確實為一字之異,但應釋為「萑」,義為「穫」;(三)認為二字可分別釋為「萑」、「雚」,此說為大部分學者支持,原因在於二字除了字形不同,於卜辭中的用法也不相同。

其實甲骨文的「萑」與「雚」字出現在年代不同卜辭的現象是相當明顯的,在商王武丁時代的一期卜辭中只有「萑」而無「雚」,該字用法有作為動詞「觀」,表觀察、動觀,如《合》5158乙「貞,王其往萑河,不若」、《合》6096正「壬子卜,,貞方出,王萑。五月」、《合》9500「庚子卜,貞王其萑耤,叀往。十二月」;另也作為祭名表灌祭,如《合》190正「乙未卜,爭,貞來辛亥酒雈匚于祖辛。七月」、「來辛亥叀雈匚酒祖辛」。這兩種用法在一期之後的卜辭都寫作「雚」,如表灌祭的《合》27115「…祼大乙…□雚,王悔」、《合》30828「乙酉酒雚,其冓又…」。又如表「觀」的《合》24425「壬寅卜,旅,貞王其往雚于誖,亡災」。由此可證「雚」實為「萑」的後期分化。

「萑」字在一期卜辭中也用作動詞「穫」,表農業收穫,如《合》9599「婦井黍不其萑」、「貞婦〔井〕黍其萑」。甲骨文中另有個由「隹」、「又」合組的「隻」字表「獲」,與表「穫」之「萑」不同。不過在三期卜辭中也可見到以「萑」表「獲」的辭例,但比例已相當低。

總體而言,「萑」、「雚」二字是在一期卜辭之後才開始分化,但在分化之初可能由於使用慣性,在二期卜辭裡仍然可見以「萑」表灌祭的辭例,不過隨著時間推移,兩字的區別逐漸明確,一期以後卜辭所見「萑」字不再表「觀」,而表「觀」、灌祭的「雚」也從來沒有表「穫」(或「獲」)的辭例。

甲骨文中另有個以「萑」、「臼」為構件共組的形聲字(圖三),可釋為「舊」。在卜辭中「舊」除表地名的少數辭例外,多表新舊之舊。《合》30693「癸丑卜,叀舊熹用」、「叀新熹用」正可見舊「舊」與「新」對貞。值得一提的是,上揭「萑」字在二期卜辭後其實也有假借作「舊」的用法,見於《合》30681「其又于□,叀萑(示冊)用,三十…」,與《合》30414「岳燎,叀舊(示冊)用,三牢,王受佑」辭例相同,可證「舊」字是從「萑」分化而來。

鴟鴞造型的青銅、玉石器在商代相當常見,且多發現於高等級墓葬中,如殷墟婦好墓出土著名的鴞尊(圖一),似暗示著鴟鴞是商代貴族階層崇拜的鳥類,一說《詩經》中所記載降而生商的玄鳥(註二)就是鴟鴞(註三)。鴟鴞成為不祥的象徵可能始於周人,從《詩經・豳風・鴟鴞》「鴟鴞鴟鴞、既取我子、無毀我室」可知鴟鴞的形象不佳,周人對其是極盡地貶抑;而從西漢劉向所著雜事小說集《說苑・談叢》裡的梟、鳩對語故事可知(註四),至遲在西漢晚期開始,鴟鴞的叫聲便已被人們視為不祥。

註釋

註一:不過小篆的「萑」字將甲骨文「萑」字的角冠訛為了「艸」字頭。

註二:有關玄鳥生商的神話敘事,最早見於《詩經・商頌・玄鳥》,開頭提及「天命玄鳥,降而生商,宅殷土茫茫」,說明商的始祖為玄鳥,而《詩經・商頌・長發》則另提到「有娀方將、帝立子生商」,表明商的起源與遠古氏族有娀氏有關。在漢代文獻《史記・殷本紀》和《列女傳》中則分別記載著「殷契,母曰簡狄,有娀氏之女,為帝嚳次妃。三人行浴,見玄鳥墮其卵,簡狄取吞之,因孕生契」、「契母簡狄者,有娀氏之長女也。當堯之時,與其妹娣浴於玄丘之水。有玄鳥銜卵,過而墜之。五色甚好,簡狄與其妹娣競往取之。簡狄得而含之,誤而吞之,遂生契焉」。這兩段敘述有別於成書年代更早的《詩經》,新增了商始祖契及其母之名簡狄,以及簡狄吞食玄鳥卵而孕的細節,而這些內容的雛形已見於戰國時期的上博簡《子羔》,內容為子羔問孔子關於禹、契和後稷的真實身份問題,孔子回答道:「契之母,有仍氏之女也,游于央台之上,有燕銜卵而措諸其前,取而吞之,娠三年而劃于膺,生乃呼曰欽,是契也。」《呂氏春秋・音初》也有著類似的記載,提到「有娀氏有二佚女,為之九成之臺,飲食必以鼓。帝令燕往視之,鳴若謚隘。二女愛而爭搏之,覆以玉筐,少選,發而視之,燕遺二卵,北飛,遂不反,二女作歌一終,曰「燕燕往飛」,實始作為北音」,只是沒有吞食燕卵。戰國時期屈原於《楚辭・離騷》中有「望瑤臺之偃蹇兮,見有娀之佚女」、「鳳皇既受詒兮,恐高辛之先我」,於《楚辭・天問》中有「簡狄在台嚳何宜,玄鳥致貽女何喜」,在《楚辭・思美人》中有「高辛之靈盛兮,遭玄鳥而致詒」的辭句,說明在春秋晚期至戰國中期簡狄、有娀氏之女、帝嚳次妃、吞食燕卵而孕的神話故事已近完備。

註三:根據《說文解字》:「玄,幽遠也。黑而有赤色者爲玄。」、段玉裁《說文解字注》:「玄色者,在緅緇之間。其六入者與。按纁染以黑則爲緅。緅,漢時今文禮做爵。言如爵頭色也。許書作纔。纔旣微黑。又染則更黑。而赤尚隱隱可見也。故曰黑而有赤色。至七入則赤色不見矣」,可知玄色指黑中有赤之色,也就是近於黑色的褐色。不過《說文解字》也提到玄亦有「象幽而入覆之也」之義,也就有另一層幽夜、黑夜的意思,古有「天地玄黃」一語,出自《易經・坤卦》:「天玄而地黃」,再參考西漢揚雄《太玄經・太玄告》:「玄者、神之魁也。天以不見為玄,地以不形為玄」,可推知玄即夜晚、黑夜。能夠在黑夜出現,外表又是近黑褐色的鳥類便是鴟鴞。

註四:《說苑・談叢》:「梟逢鳩。鳩曰:『子將安之?』梟曰:『我將東徙。』鳩曰:『何故?』梟曰:『鄉人皆惡我鳴,以故東徙。』鳩曰:『子能更鳴可矣,不能更鳴,東徙猶惡子之聲。』

參考文獻

- 王林

2022〈商代晚期的鴞形器及鴞形紋飾〉,《大眾考古》第十二期,頁53-57。 - 王林、王婧怡

2019〈「玄鳥」與鴟鴞的關聯性探究〉,《殷都學刊》第二期,頁160-163。 - 李雙芬

2018〈「玄鳥生商」神話及其歷史定位〉,《殷都學刊》第一期,頁23-26。 - 李龍海

2009〈「天命玄鳥 降而生商」新議〉,《殷都學刊》第一期,頁42-44。 - 郭靜云

2010〈幽玄之謎:商周時期表達青色的字匯及其意義〉,《歷史研究》第二期,頁4-24。 - 陳曦、陸煬

2002〈試析殷墟甲骨文中「萑」和「雚」的關係〉,輯於中國古文字研究會、安徽大學古文字研究室編,《古文字研究》(第二十三輯),頁26-29,北京:中華書局。 - 單育辰

2020〈說「隹」「鳥」〉,輯於單育辰著,《甲骨文所見動物研究》,頁271-314,上海:上海古籍出版社。 - 賈璞

2022〈戰神的「墮落」:鴟的文化演變〉,《尋根》第六期,頁16-21。