【科學掌故】達爾文的月亮

撰文 ∣ 王道還

我們中國人自古對於月亮就有特殊的情感,我們以月亮的盈虧來記日子,我們也以月亮的盈虧來比擬人間的滄桑。月有陰晴圓缺,人有悲歡離合;誰說不是呢?難怪李白要舉杯邀月,「我歌月徘徊,我舞影凌亂」了。不過,「天上月圓,人間月半」,月亮還有一面,從未面對人間。

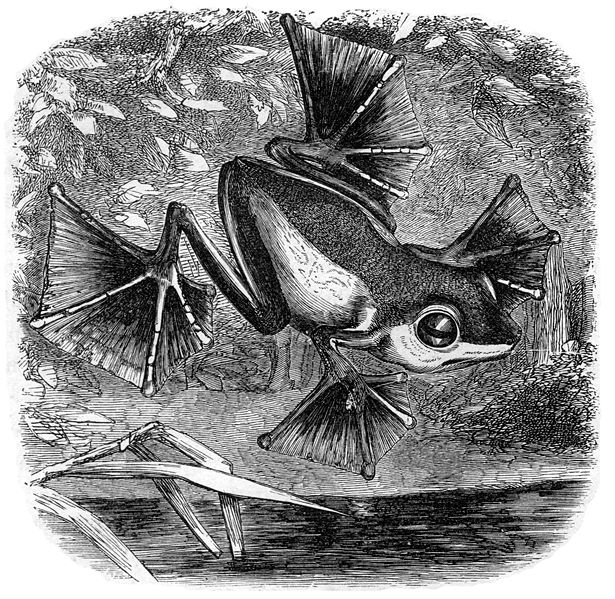

左圖:英國生物學家華萊士;右圖:華萊士之蛙,出自其1869年出版之著作《The Malay Archipelago》。

達爾文與華萊士

天擇理論是現代演化生物學的基礎。達爾文發明天擇理論,為生命史的研究開創了新的篇章,史稱「達爾文革命」。幾乎所有的教科書都這麼說。這樣乾燥的敘述,雖然缺少血肉,也有它的優點:它要言不煩、簡明直截、無可推委。反正我們對達爾文的認識,早已累積了大量的知識,並已轉化為各種不同程度的報導文字, 廣為流傳。所以對達爾文的生平與科學勳業,一般人都能說上兩句。「君子疾沒世而名不稱」,達爾文可以無憾。

不過,第一個以公開 的論文形式向科學界宣布天擇理論的,並不是達爾文,而是華萊士(Alfred R. Wallace, 1823-1913)。華萊士其人,大家知道的不多;教科書或一般的科學史對他的著墨最多只能算是素(速)描。簡言之,華萊士在演化論史 上扮演的是個「催生」的角色:催促達爾文生產日後當選「改變歷史的書」的《物種原始論》。《物種原始論》問世後,當然也就沒有他的事了,可應了古人的那句話:過河拆橋。所以每隔幾年總有人攘袂而起,為華萊士打抱不平,要糾正「歷史的錯誤」。

華萊士是什麼人?

華萊士與馬爾薩斯

先從1858年談起吧!這年,華萊士到馬來群島快要四年了。採集生物標本是他賴以維生的行當,他一箱箱地把採集到的甲蟲、蝴蝶、剝製好的鳥類標本,寄回倫敦給一位生物標本經紀人,這人讓他預支了款子去「探險」的。經紀人出售這些標本後再分潤他。這個工作並不好做。以甲蟲來說吧,他一箱得裝上一千隻,還得 一一標明採集地點。

一月他到達香料群島中的特內島(Ternate Island,在西里伯斯東方、新幾內亞西北方)。找了一個供日後數年居停、整理標本的處所,他就到附近的島嶼探訪採集。途中瘧疾發作,於二月底回到特內島休養。每天寒熱交纏,難以行動,只好臥床冥思。一天,恍惚悠闇的思絮裡,馬爾薩斯《人口論》中的論證,電光石火般閃過腦海,眼前柳暗花明,「物種變化」 的機制豁然開朗。

馬爾薩斯的書他十多年前早已讀過,這會兒讓他產生感觸的,是馬爾薩斯對於「野蠻人」的討論。馬爾薩斯肯定了人 口的「自然增長率」是幾何級數之後,必須說明為什麼那些「不文明」的人種,人口一直很穩定,沒有成長的跡象。根據他的看法,是「戰爭、疾病、饑饉、災害」等因素,箝制了他們的人口成長。華萊士立刻想到,它們不僅是「人」口增長的箝制因素。自然界生物族群的大小,同樣的要受環境箝制,而不由生理性因素(如生殖力)來決定。關鍵在能不能禁得起環境的考驗。每一個物種,成員之間總有差異,各有不同的形性,它們適應環境(以及環境變化)的潛力也不同。環境一旦發生變化,比較不適應的,必然很快遭到淘汰。而存活下來的成員又會再繁殖出新的變異,它們同樣要接受環境的考驗。經過一段時間之後,生存著的族群可能與原先的母群在形態上發生很大的差異;新種於是誕生了。

事實上,在這整個論證中潛伏著萊爾《地質學原理》的基本觀念:地球的表面自古就因各種地質作用而變動不居。生物的生活環境也因此時時變動;環境的變化是生物演化的原動力。馬爾薩斯讓他想到適應與生存、繁殖之間的因果關係。一群個體中,那一個能成功地生養眾多,那一個不行,並不是「沒什麼道理的」、「只是幸運罷了」。否則,我們怎麼解釋普遍可見的生物適應呢?

晴天霹靂

華萊士沒有浪費時間,病體初癒即動筆寫作。他的文筆簡淨,不到四千字便完成一篇歷史性的論文。他把這篇論文寄給達爾文,看看達爾文是不是同意他的「創見」。要是達爾文認為值得的話,就請轉交萊爾過目。三月九號,這封信先送上一艘荷蘭船帶到新加坡,再越洋送回英國。不久,華萊士復原,即動身到新幾內亞。 他是第一位登上新幾內亞的自然學家,在那兒他停留到八月。

三個月後,也就是六月十八日,達爾文收到華萊士的「厚」信。他正為著村裡流行猩紅熱,家裡也有人感染而憂煩。華萊士的論文對達爾文而言,不啻晴天霹靂。 他立刻給萊爾寫了一封信,把他的感受描寫得淋漓盡致:我從來沒遇上過這麼巧的事。即使華萊士讀過我1842年的手稿,也寫不出更精簡的摘要了。甚至連他使用的詞兒都是我的書中專章的題目。

令達爾文懊喪的,是「他的理論」要給人「搶」先發表了。兩年前他的良師益友、名地質學家萊爾已警告他,要他趕快發表他的理論。否則,難保沒有他人想出同樣的結論。達爾文聽從了這個建議,全力以赴了兩年。只是這部書似乎愈寫愈長,因為他不只是要提出個「假說」而已。他還想儘可能地呈現這個假說的魅力,以大量的、不同性質的資料來證明:生物演化是個事實,而演化的機制是天擇。要把二十年間搜集累積起 來的資料整齊排比,再「吾道一以貫之」一番,本來就是件大工程。

微妙的安排

華萊士的論文讓達爾文產生的懊喪心情是完全可以理解的。二十年的心力,眼看就要「為他人作嫁」。將來大家記得的:是達爾文以堅實的證據,鞏固了華萊士在科學史上的地位。(1957年 吳健雄並沒有得諾貝爾獎,不是嗎?人生在世不過名利二字而已,達爾文獻身科學,自費研究,無怨無悔,圖的不過是個歷史地位。比起欺世盜名、曲學阿世之輩, 「先生之風,山高水長」令後學者思慕不已。)

值得我們留意的是:華萊士並沒有請達爾文安排發表他的論文,而是達爾文認為他有 「義務」推薦這篇論文發表。什麼義務?這是基於「學術為天下之公器」、「真理為學術之準繩」的認知,以及「同行必須互相扶持」的道義,所產生的義務。缺少了這種認知與道義,科學社群就沒有存在的可能。

六月二十八日,達爾文一歲半的么兒夭折了,死於猩紅熱。他還有個女兒仍在和白喉掙扎。達爾文心力交瘁,還得配合萊爾、虎克的「陰謀」,以保衛他的「優先權」。

萊爾與虎克決定:華萊士的論文必須發表,達爾文的權利必須保障。他們兩人都知道達爾文的研究、理論以及進展。達爾文比華萊士早想到物種演化的事實,與天擇理論。他早在1842、1844年就寫出了他的理論的大要。他並且在1857年秋寫信給哈佛大學的植物學家葛雷(A. Gray, 1810-1888年),簡要地敘述了他的理論。

所以萊爾與虎克決定:達爾文1844年手稿的摘錄、他寫給葛雷的信的摘錄與華萊士的論文一併發表。

發表的地方也得講究。倫敦地質學會不適合,那兒「反理論」氣息濃厚;動物學會也不適合,因為「反演化論」的大老、皇家外科醫師學院解剖學教授、大英博物 館自然歷史部主任歐文(R. Owen, 1804-1882年)在那兒坐鎮,不宜自找麻煩。尤其是他才在六月十七日讓赫胥黎在皇家學會的演講,給公開修理了一頓。

林奈學會是成立得較早的「自然研究」(natural history)學會,比起新興的小老弟,它老大多了。不過最近虎克、赫胥黎已開始插手會務,弄個有爭議性的題目到那兒,也許可以幫助它快點兒恢復生機。 時間上林奈學會也最合適。它的例行聚會才延期到七月一日(禮拜四)晚上舉行,真湊巧。

萊爾與虎克聯名推薦了達爾文與華萊士的文稿。他們說明:這兩位先生彼此不知對方的研究,卻想出相同的理論。他們也從未發表過他們的理論。六月三十日上午十一點,他們成功地把達爾文與華萊士的文稿塞入議程。萊爾與虎克很費了點心思安排宣讀的順序;達爾文的在先,當然。

那天晚上出席的大約有三十來人,他們似乎沒有意識到這是一次歷史性的聚會。文稿宣讀完後,萊爾與虎克當然表示支持,但沒有人有異議,也沒有人提出討論, 根本沒有反應。虎克後來的解釋是,因為所提出來的理論太「新奇」了,大家心理沒有準備,不知道該怎麼反應才是。也許。當晚,林奈學會的副會長、哲學家邊沁的姪子、植物學家喬治(George Bentham)本來要宣讀一篇論文,主張「物種不變」。由於萊爾與虎克的「插花」,讓達爾文與華萊士的理論占用了時間,擠掉了他的論文。他當時並不完全信服,不過從此他對「物種不變」的觀念產生了懷疑,那篇論文他拆散改作了後才發表。

喬治可能是個例外。林奈學會會長後來在年度報告中明白地說:這一年沒有出現什麼驚人的發現,足以造成科學革命。達爾文的兩份摘錄與華萊士的論文,後來刊登在《林奈學會學報》(八月二十日出版)。

此後,達爾文將他正在寫的「大書」擱置。立刻著手一本較短的「摘要」,儘快出版。這便是1859年問世的《物種原始論》的來歷。

陰謀論

1858年達爾文與華萊士在《林奈學會學報》刊出的作品,是天擇理論第一次在科學界公開發表。儘管在學會宣讀時似乎沒有明顯的反應,他們的理論刊出後的確受到當時重要自然學者的注意與評論,而且評論並不完全是負面的。作品在學報上發表比在學會中宣讀更為重要,從這個例子也可以看出。沒有人信服,但也沒有 人認為他們的理論「荒謬」。《物種原始論》的出版預告刊出後,書店的預約就超過了初版印行的數量。所以達爾文得立刻準備出第二版。這是他們的作品沒有遭到漠視的證據。

天擇理論至今仍是生物演化論的基石。論功行賞我們該「華、達」並重,為什麼反而似乎只對達爾文情有獨鍾,漠視「華仔」呢?在某些人看來,其中必然有「陰謀」(註)。

「陰謀論」的證據,「莫須有」得很,也許有,也許沒有。其實也無關緊要。達爾文至死都認為天擇說是他最重要的學術成就,天擇說至今仍是生物演化論的基石。華萊士呢?

人在自然界的地位

華萊士是「叛徒」,他認為天擇理論不能解釋人的演化。

或許,達爾文一開始就搞錯了,華萊士也錯了,我們都錯了。華萊士1858年的那篇論文,與達爾文的理論,相似只在表面,骨子裡各有千秋。

1862年初,華萊士結束了長達八年的東南亞熱帶探險,回到倫敦。夏天,他與達爾文第一次會面,從此展開了兩人持久的友誼。幾年後,達爾文對他們的友誼開始感到錐心之痛,因為他與華萊士發生了難以調和的爭論。關鍵在「人在自然界的地位」,以及天擇理論的適用範圍。

達爾文在《物種原始論》中並沒有討論到「人」。他只暗示:人也不例外,是自然(演化)的產物。沒有人「誤會」達爾文的弦外之音。《物種原始論》引起的爭論,幾乎全繞著「人」在打轉。有那麼多與「自然研究」無關的人,毫不避諱地發表高見,覺得義不容辭,就是因為「人」是演化論的根本問題。人、人性以及道德的源頭,全成為必須討論的問題了。這些問題一點也不抽象,全有現實意義。像我們今天討論總統制還是內閣制一樣,著眼點不在抽象學理,本來就是人事纏夾。任何人要是說什麼對事不對人,反倒顯得做作,更加強了「此地無銀三百兩」的印象。

假如「自然」本身是「自有永有」的,人是自然的產物,那麼上帝就是「人造」的,而不是什麼上帝造人了。教會、國王、貴族、平民之間的傳統關係,就失去了理論根據。換言之,人間秩序勢必得重新界定。(怎麼界定是另一個問題,就像一個「革命民主」政黨不想革命了之後,該怎麼「民主」就成了問題。)從人跟猿猴像還是不像,可以討論到國家的政治體制合不合宜。 這樣的「上綱上線」,在別的學門中還真少見。茲事體大。

1863年,萊爾出版《古人》,赫胥黎出版《人在自然中的地位》,分別從地質史、考古學與解剖學討論人「這種動物」的自然史。萊爾的書很教達爾文失望,萊爾只是提出證據指出人類的歷史比過去想像的要長。他的證據包括與絕種了的動物化石一併出土的人類石器。他以人類學家研究的「野蠻人」作模型,討論古人的生活形貌。他並不肯定天擇是主要的演化機制,更不願直截了當地說:人的祖先可能是類似猿猴的生物。萊爾雖然與達爾文過從甚密,對達爾文的支持也不遺餘力,但他的晚年是在「天人交戰」中度過的。他不願相信繁複瑰麗的生命奇觀是 「盲目演化」的產物。在達爾文的「朋友」中,他絕非例外。

赫胥黎的書頗令達爾文滿意。基於解剖學,赫胥黎主張:人與猿的差異,大於猿與猴的差異。倫敦著名的比較解剖學家歐文曾認為:人與猿的腦有根本的差異,赫胥黎以堅強的證據推翻了這個論斷。對主張演化論的人,這當然是一場勝利。

華萊士與天擇理論

1864年,華萊士在倫敦人類學會發表演說。在達爾文眼中,這新成立的人類學會是個惡名昭彰的處所,只有種族主義者在那兒出沒。「人類學者」相信各個人 種並不平等,鼓吹奴隸制度,因為不同的人種屬於不同的「物種」。本非同根生,相煎又何妨。達爾文、赫胥黎都是老牌的倫敦民族學會的會員。「民族學者」根本憎惡那些持種族偏見的「人類學者」,絕不相信有什麼科學論證能支持奴隸制度。這會兒華萊士出面作調人,第一次顯示出他對「人的問題」的立場。

華萊士中道而行,左擁(人類學者)右抱(民族學者)。他主張人類各種族本是一家人;不過很久很久以前,人類演化超越了猿的階段後,各種族就已在演化的路途上分道揚鑣。人與其他的動物不同,人能呼群保義,分工互助。所以人類的演化,是群體之間的競爭。有道德、有組織的群體會興盛;否則遭淘汰,像那些讓歐洲人壓榨的種族一樣。不過,文明發達之後,人類宰制了環境,天擇已失去作用。人類的體質雖然仍有種族的差別,已不受自然力量的操縱。人體已停止演化,人智仍然精進不已。最後人類會進化至大同世界;自由、平等、國家消亡、自治共榮。

對這樣之推衍,達爾文想必啼笑皆非。他大概怎麼都想不到:他的理論竟然與無政府主義烏托邦理想那麼契合。當然,他最不滿意的,就是「體質/心智」的二分法。

1865年華萊士參加了倫敦最著名的女靈媒主持的靈交會。他開始對當時鋒頭正健的有靈論(spiritualism)發生興趣。不久,他承認有個更高的有靈實在,還在自家辦靈交會。他並出版了一本小冊子:《超自然的科學面相》。此後,華萊士與達爾文對天擇的認知,差異愈來愈大。四年後,達爾文寫信給華萊士,說道:我希望你還沒有把我倆的智識結晶殺死了。

比達爾文還要達爾文

達爾文可不是杞人憂天。在「人的問題」上,華萊士已幹下了這樁歹事。不僅幹了,還振振有詞,說他「比達爾文還要達爾文。」從達爾文鍾愛的前提,推衍出一個達爾文不能接受的結論,能怪誰呢?有了這種「同志」,還要擔心什麼敵人!

根據華萊士,任何一個生物形性都有功用,這樣才會受到天擇的青睞。天擇並無遠見,任一生物形性的功用,也不至於「過分」,總不會高於維持生物生存的底線 太多。人類的大腦,很明顯地是太聰明了。以野蠻人的生活需求,比猩猩稍大一點的腦子就夠用了。而他們的腦量與文明人沒有什麼差異!天擇怎麼可能創造出超過實際需要那麼多的器官?同樣的例子還有人的雙手。萬能的雙手,是科技工藝、現代文明的功臣。野蠻人沒有善加利用,簡直暴殄天物。可見手的萬能,與生存無涉。「天才少見」的事實,在華萊士看來也是「高等心智功能」與「在自然界討生活」沒有關連的證據。否則,人人都該很天才才是。

所以人的演化必然受到「超自然」力量的關照,因而產生智慧與靈性。天擇理論適用於人以外的生物的演化,也可以說明人的體質的演化,不多也不少。

演化之道

華萊士對天擇的理解,反映了當時人對達爾文的理論,有思想上的障礙。想了解達爾文的知識環境,與其從他的敵人下手,不如看看他的朋友們的想法。其實,華萊士1858年那篇論文與達爾文的理論,互相呼應的地方,並不能掩蓋兩人的差異。生物演化的過程,華萊士強調的是:環境變遷。環境變動不居,生物族群時時暴露在環境的壓力下,「不適者」出局,整個群體存活。這個過程重點在環境扮演的翦除「不適者」的角色。

可是馬爾薩斯讓達爾文領悟到:有限的環境使任何一個生物族群的內部,都得發生生存競爭。無論環境變不變遷,生殖力的(人口增長的)壓力,必然迫使族群成員追逐有限的資源,互相競爭。假如「繁殖」是生物的定義的一部分的話,那麼「演化」就是生物世界的基本特徵。所以「適應」並無客觀標準,「能夠有效利用資源以求生存與繁殖」只不過是必要條件。在生存競爭中沒有固定的「門檻」,就像大專聯考一樣,最低分由錄取人數決定。要是錄取的最後一名考九十五分,考九十四分就不及格,生存競爭中沒有什麼「六十分」的。自然界的競爭極為慘烈,詩人謳歌的「平衡」是以狙殺與流血來維持的。古人云:天地之大德曰生 (《易經》);又曰:天地不仁,以萬物為芻狗(《老子》)。演化之道正在其中。

生物變異的來源

達爾文的朋友們,對天擇理論最不滿意的地方,幾乎都與「生物變異」有關。人類養殖動植物,已有長久的歷史,對於生物的變異性,當然不陌生。達爾文之前,持「物種不變」觀點的人,不憚指出:物種的變異性有其限度;北京犬與德國狼犬的差異雖然很大,仍屬同一物種。華萊士認為生物變異是生物演化的原料,但是他採取的極端功能論的立場,等於以另一種形式復活了「生物變異的有限性」的觀點。華萊士沒有考慮到「量」變可能導致「質」變,不然一根羽毛怎麼可能壓垮一頭駱駝?還有,「差之毫釐,失之千里」,在生物的發育過程中,初期條件的些微差異,可能導致巨大的後果。

華萊士的例子,顯示反對「天擇說」的人不必然反對「演化論」。假如生物演化的原料是變異的話,就必須解釋生物變異的起源。許多人相信上帝在演化的世界中扮演一個積極的角色。上帝指導變異的發生,從而引導演化的方向。這樣看來,達爾文的「天擇說」根本沒搔著癢處。

達爾文在《物種原始論》中「預告」他將討論人的問題。但是他寫作《人的自然史》(Descent of Man, 1871年)之前,花了很大的力氣,整理人類養殖動植物的經驗,以討論生物變異與遺傳。結果就是1868年出版的《家養動植物的變異》(兩冊)。可見變異問題對他所造成的威脅。

達爾文的月亮

有些學者為華萊士抱屈,他們描述華萊士的地位像是達爾文的月亮。這個意思是說華萊士因人成事、沒有獨立的地位,貢獻也未受到適當的肯定。我們中國人不這麼看月亮。我們自古對於月亮就有特殊的情感,我們以月亮的盈虧來記日 子,我們也以月亮的盈虧來比擬人間的滄桑。月有陰晴圓缺,人有悲歡離合;誰說不是呢?難怪李白要舉杯邀月,「我歌月徘徊,我舞影凌亂」了。不過,「天上月圓,人間月半」,月亮還有的一面,從未面對人間。把華萊士比作月亮,再適當也沒有了。

有許多書強調華萊士與達爾文共同發表天擇理論。這是事實。但是還有更多的事實,這麼強調的學者並不明白。我們經常發現:當更多的事實出現了之後,原先的事實,不管是真是假,都不重要了。

(註): 代表性的例子,請參考A Delicate Arrangment by A. C. Brackman (New York: Times Books, 1980)。不過請務必參考David Kohn的書評,"On the origin of principle of diversity", Science, 213:1105~1108, Sep. 4, 1981.

參考書目:The Ant & Peacock by Helena Cronin, New York: Cambridge Univ. Pr., 1991.

原載《科學月刊》1993年5月號

文字部分轉載自:通俗科學網

責任編輯:fusa、MissZoe