商周時期的匪寇、司寇與甲骨文、金文的「寇」字

甲骨文裡有個象一人持棍在屋內進行破壞的會意字,早年釋字未獲學界一致認可而有它說,但今已有釋為「寇」的共識。卜辭中的「寇」字除了表地、族和人名,也表動詞的入侵、進犯或劫掠,與造字創意為入室行暴有關。「寇」字也表賊寇、罪犯義。商代晚期寇常引發動盪,商王曾試圖仰賴宗族武裝力量捕寇。寇往往面臨著刖刑的處罰,或被用作人牲,甚至送上戰場。「司寇」是普遍見於春秋時代執掌刑獄、訊訟的官職名,但西周時期的司寇可能一開始只是負責防治盜賊維持治安的職事名,成為職官的時間最早只能上推至西周晚期。

撰文|江柏毅

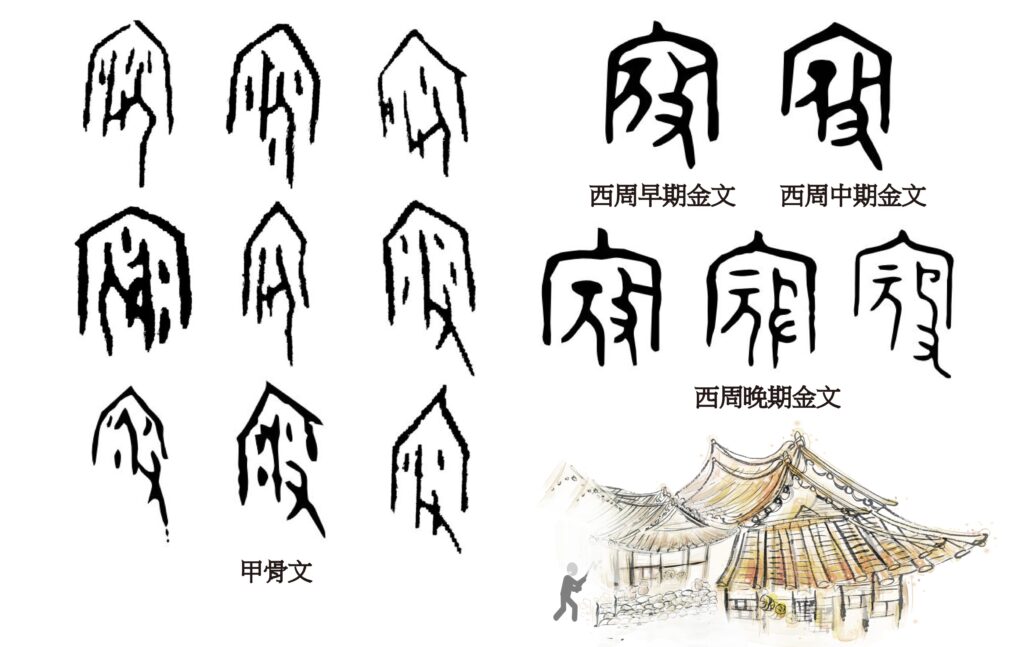

甲骨文裡有個會意字,完整的字形象一人持棒在屋內進行破壞,棒旁的幾個小點似表飛濺的碎片(註一)。該字略為簡省的寫法在「宀」下捨去了人形,但保留手持棒的破壞形,而最精簡的字形僅保留棍棒在「宀」下的破壞(圖一)。該字很早即由葉玉森考釋為「寇」,但此見解早年因未引用卜辭辭例為證,並沒有獲得學界一致認可,而輾轉有釋為宰、僕、叟、隶的看法,但隨著這些字的甲骨文字形陸續被考釋出來,且經何儀琳與黃錫全整理西周金文「寇」字(圖一)字形演變脈絡,提出西周青銅器启卣、启尊銘文的「寇」字與上揭甲骨文字形其實無別後,學界對「寇」之釋字已普遍有了共識。

從構形來看,甲骨文的「寇」字初義應為入室行暴或劫掠。卜辭裡也的確有「寇」字作為動詞表入侵、進犯的例子,見於某方國是否「毋寇」、「允寇」的貞問。「寇」字也作為名詞,合用表地名、族名和人名。寇地為商王朝的農業區,商王曾有在寇地休息,並關心當地是否會受到帝的保佑而獲得好收成的貞問。卜辭中也有稱作「子寇」之人,或省略子僅稱寇。子某之子可理解為族長,故子寇應是寇族的族長,寇地應也是寇族的族居地。寇族與商王朝的關係可能相當密切,族裡曾有人擔任商王的犬官(註二),以「犬寇」稱之。卜辭中亦可見商王對子寇的關心,貞問他未來是否會有災禍。寇族當時應是個殷實的大族,卜辭見有商王貞問寇族進獻負責餵養牲畜的奴隸(也就是卜辭裡的「芻」)人數是否達千人的記錄。

表賊寇、罪犯義的「寇」字也常見於卜辭,如「㚔寇」、「追寇」、「執寇」、「取寇」、「追寇」、「逆寇」、「遘寇」、「得寇」、「以寇」、「逸寇」等。卜辭裡記載有寇曾闖入商王告祭的場域,燒毀糧倉引發動盪,致使商王擔憂。為了解決寇亂,商王也曾試圖仰賴同姓或異性貴族族長,率領宗族武裝力量進行抓捕。遭到逮捕的寇往往面臨著各種刑罰,最常面臨的則是刖刑。根據《合》580正有「貞,刖寇八十人,不殟」的貞問,受刖刑的寇人數有時甚多。商王也常貞問受刖刑的寇會不會暴死,顯見商代對寇施以刖刑其實是希望他們繼續存活(註三),身分轉為奴隸從事勞役工作。砍除部分下肢除了作為懲罰,其用意可能也在防止他們輕易逃跑。

卜辭裡亦可見到將寇用作祭祀人牲的貞問,人數甚至多達五百,說明商代晚期寇亂的規模可能不小,以致引發動盪。將寇用於獻祭其實與死刑無異(註四),但前者身分已轉為祭品,而後者目的僅是為了嚇阻而剝奪罪犯生命。捕獲的寇日後用於戰場似乎是商王武丁時期的特例(註五),目前卜辭所見內容均與征伐方有關(註六),有「呼多寇伐方」是否會受到保佑的貞問,也有釋多寇「呼望方」的軍事監探、偵查貞問。

從包含《周禮・秋官司寇》在內許多文獻典籍與出土青銅器銘文都記載春秋時代有一個專門執掌刑獄、懲治盜竊等事的官名為「司寇」,在《禮記・曲禮下》記載中,它與司馬、司空、司士、司徒並稱五官。從其官職名含「寇」字又與治安有關,應與商代晚期的寇有所關連。不過甲骨卜辭迄今未見「司寇」一詞,表明商代晚期並沒有這項職官,那麼司寇作為一種職官名究竟能上溯至周代何時呢?

許多成書於戰國至漢代的文獻都提到司寇為西周時期專職的司法官員(註七),若根據《尚書・立政》、《史記・管蔡世家》(註八),司寇甚至在西周早期便已出現。不過這樣的說法其實並沒有實際根據,也未考量這些成書較西周時代結束晚了數百年的典籍內容帶有後世附會、參考到託名偽作,甚至錯誤傳抄的可能。從出土青銅器銘文裡的「司寇」探討司寇作為職官名的起源時間,是較無爭議的作法。

西周金文的「司」字作「嗣」,表繼承,如銘文常見的「余小子司朕皇考」、《尚書・商書・高宗肜日》:「王司敬民,罔非天胤,典祀無豐于昵。」,用法同《史記・殷本紀》中的「王嗣敬民。」而作為職官名司馬、司工、司徒之「司」則作「」,字形由雙手、鉤針、絲線(玄)和橫置於線圈正中的「工」形(可能為捲軸)所組成(圖二),整體會以手、捲軸和鉤針整理絲線,引申為治理、掌管、主持之義。「」在《說文》中是「辭」的籀文,可知許慎認為「」、「辭」乃一字之異體。其實「」是「辭」之初文,西周中期開始部分「」字在既有的鉤針下常出現一個無意義的符號「口」,使得字形右半邊形成的「司」已不再像鉤針,故西周晚期開始出現將右半的「司」改以像鉤針的「䇂」取代(註九),因為「䇂」亦有治理之義(註十)。「䇂」後訛變為「辛」,為戰國秦系文字、小篆「辭」字所本,成為今日所見「辭」字(圖二)。

迄今金文中幾個較早的司寇銘鑄僅見於西周中期的南季鼎和揚簋、西周晚期的司寇良父壺、司寇良父簋和虞司寇吹伯壺,以及春秋時代的魯少司寇丰孫宅壺,西周早期青銅器迄今未見司寇一詞。周代銘文常見官名加人名的組合,故司寇良父壺以下諸器之司寇顯然為官職名,這也同時對司寇至遲在西周晚期為官職名提供了鐵證。那麼現藏於北京故宮博物院,年代同屬周懿王時器的南季鼎、揚簋上的司寇一詞是否也類似,進而能將司寇的年代上限上推至西周中期?

南季鼎內底鑄銘文55字(圖三),釋文如下:「隹五月既生霸庚午,白(伯)俗父右南季,王易(賜)赤□巿、玄衣、黹屯、䜌旅(旂),曰:用又(左)右俗父寇,南季拜稽首,對揚王休,用乍(作)寶鼎,其萬年子子孫孫永用。」銘文大意是五月上半的庚午日,伯俗父帶領南季面見周王,王賞賜南季大紅色的蔽膝、玄色的上衣、繡有花紋的衣邊、鑾鈴和旗幟。王說:任命你協助俗父緝拿賊寇。南季拜手叩首。為報答周王的美意,我(南季)因而作了寶鼎,期望後代子孫萬代永遠寶用這件鼎。

揚簋內底鑄銘文107字(圖三),釋文如下:「隹王九月既生霸庚寅,王在周康宮,旦,格大室,即立(位)。徒單白(伯)內佑揚,王呼內史史先冊命揚。王若曰:揚,乍(作)工,官量田佃,眔居、眔芻、眔寇、眔工事。易(賜)女(汝)赤□巿、䜌旅(旂),訊訟,取五寽。揚拜手稽首,敢對揚天子丕顯休,余用乍(作)朕烈考憲白(伯)寶鼎,子子孫孫其萬年永寶用。」銘文大意是在周王九月上半月的庚寅日,王在周地的康王廟。天剛亮,王到了大廳,坐定位子。司徒單伯帶領揚進入廟門。周王召喚史官內史先任命揚。史官代宣王命曰:揚,任命你為司工(司空),主要管理農田官吏,兼管營造王臨時駐蹕地的官吏、負責餵養牲畜的官吏及治安獄訟官吏、司工下屬官吏。賞賜你大紅色的蔽膝、鑾鈴和旗幟。揚可以處理獄訟之事,是可取五寽訴訟費用的級別(註十一)。揚以手相拜,叩首。為報答和宣揚周天子偉大的美意,我(揚)因而作了光耀父親憲的寶簋。後代子孫萬代永遠寶用這件簋。

從南季鼎與揚簋銘文可知,當時的寇指的是職事,非職官名。周王雖然授予揚可以處理獄訟之事,但所擔任的官職其實是司工。兩件青銅器上、寇二字連用,意義應只是治理暴亂,而未有後世司寇所專職的審判、訊訟、刑獄職能。

有學者研究西周青銅器銘文指出,西周時期的社會分工尚未劃分極細,執法官吏的身分並不固定。舉例而言,在西周中期的師旂鼎銘文中可見軍事將領伯懋父擁有審判權;五祀衛鼎與裘衛盉銘文中處理裘衛訴訟的人員包含邢伯、伯俗父、伯邑父、滎伯、定伯、瓊伯、單伯等七人,除邢伯為邢國諸侯外,其餘六人亦非專職於獄訟的官員;曶鼎銘文所記載的訴訟審判官為井叔;吕簋銘文中的奠師氏(即《周禮》中的甸師氏)掌刑殺公族之有罪者與斷獄之職,其身分也只是位階屬下士的武官。西周晚期的奪簋銘文始見周王授予奪管理成周訴訟事務,似是司法開始專職化的跡象(註十二)。司寇一職專司審判訊訟,進一步獨立劃分出《周禮》中所謂的大、小司寇,應是東周之後各諸侯國變法圖強以法治國,紛紛頒布律令,將司法職權專業化的相應變革。

註釋

註一:過去亦有象盜寇手持干梃入室抨擊,小點象室中什物狼藉形,以及象人持棍棒入室破壞之說。

註二:犬官專責偵查野獸出沒的情況,並向有關部門匯報獸情。

註三:從各類與刖刑有關的貞問可知,商代的刖刑受刑人死亡率似乎不低。

註四:用牲法見有「(奚戌)」,字形象以斧鉞砍殺頭上套著繩索,遭人一手控制的受刑者,整體似表示斬首。

註五:商代主要以徵集族兵作戰。蔡哲茂認為「多寇」表臣服於商的寇族人,而非被抓獲的寇。

註六:方是卜辭裡常見的商代方國,長期與商處於敵對關係,商王武丁在位期間方經常侵犯商的西部,武丁也曾多次征討方。

註七:如《周禮・秋官司寇》:「惟王建國,辨方正位,體國經野,設官分職,以為民極。乃立秋官司寇,使帥其屬而掌邦禁,以佐王刑邦國。刑官之屬:大司寇,卿一人。小司寇,中大夫二人。」《左傳・成公十一年》:「昔周克商,使諸侯撫封,蘇忿生以溫爲司寇,與檀伯達封于河。」

註八:《尚書・立政》:「太史!司寇蘇公式敬爾由獄,以長我王國。」《史記・管蔡世家》:「周公舉康叔為周司寇。」《左傳・定公四年》:「武王之母弟八人,周公為太宰,康叔為司寇,聃季為司空…。」

註九:年代為西周早期的工丁爵銘文便已見从「䇂」的「辭」字。

註十:䇂是乂的初文,而根據《爾雅.釋詁》:「乂,治也。」䇂引伸有治理之義。

註十一:有學者認為取是西周朝廷就訊訟而支付的俸祿,也有學者認為是審理者從敗訴者罰金中抽取的酬金。在青銅器銘文中取的數額不過五寽、十寽,身分高貴的毛公取的數額亦不過三十寽。

註十二:不過從西周晚期周宣王時器五年珘生簋、六年珘生簋銘文可知,當時處理訴訟審判的仍是宗族裡大宗的召伯虎,非專職官員。

參考文獻

- 王沛(主編)

2022《甲骨、金文、簡牘法制史料提要》,上海:上海古籍出版社。 - 朱騰

2015〈也論先秦時代的司寇〉,《法學家》第二期,頁155-165。 - 李力

1999〈《九刑》、「司寇」考辨〉,《法學研究》第二期,頁123-130。 - 吳琳

2016〈「司寇」源流考〉,《成都師範學院學報》第三十二卷,第五期,頁89-92。 - 林沄

2018《商史三題》,台北:中央研究院歷史語言研究所。 - 周博

2022〈卜辭所見商代寇賊的犯罪與懲罰〉,輯於王沛主編,《甲骨、金文、簡牘法制史料提要》,頁241-261,上海:上海古籍出版社。 - 胡厚宣

1976〈甲骨文所見殷代奴隸的反壓迫鬥爭〉,《考古學報》第一期,頁1-18。 - 黃天樹

2020〈甲骨文「寇」「農」二字補釋〉,《出土文獻》第一期,頁19-23。 - 馮卓慧、胡留元

1988〈西周金文中的司寇及其官司機構〉,《考古與文物》第二期,頁32-39、89。 - 楊坤

2007〈論《揚簋》「司居」—兼跋《靜方鼎》〉,中國社會科學院歷史研究所先秦史研究室網站。 - 蔡哲茂

2020〈說卜辭中的「寇」與商王朝對異族的統治政策〉,《古文字研究》第三十三集,頁20-28。