甲骨文的「來」與「麥」和中國小麥的身世之謎

甲骨文的「來」字是小麥的象形,但在卜辭中多被假借而失去本義。古人原期望在「來」字下添一個象腳步的倒「止」形,新創用以表真正往來、來去的會意字,反而最終成了表小麥的「麥」字。小麥對中國而言是一種外來作物,古人可能是藉此特點引申「來到」作為造字創意。小麥傳入之初中國已有成熟的粟、黍、稻作農業生產體系而無足輕重,但在商周時期漸獲推廣,並於漢代廣泛種植,最終在中唐時期後漸取代北方的粟作農業,形成南稻北麥格局。小麥傳入中國的確切時間大約在龍山時代,路徑則主要有三種看法待釐清。

撰文|江柏毅

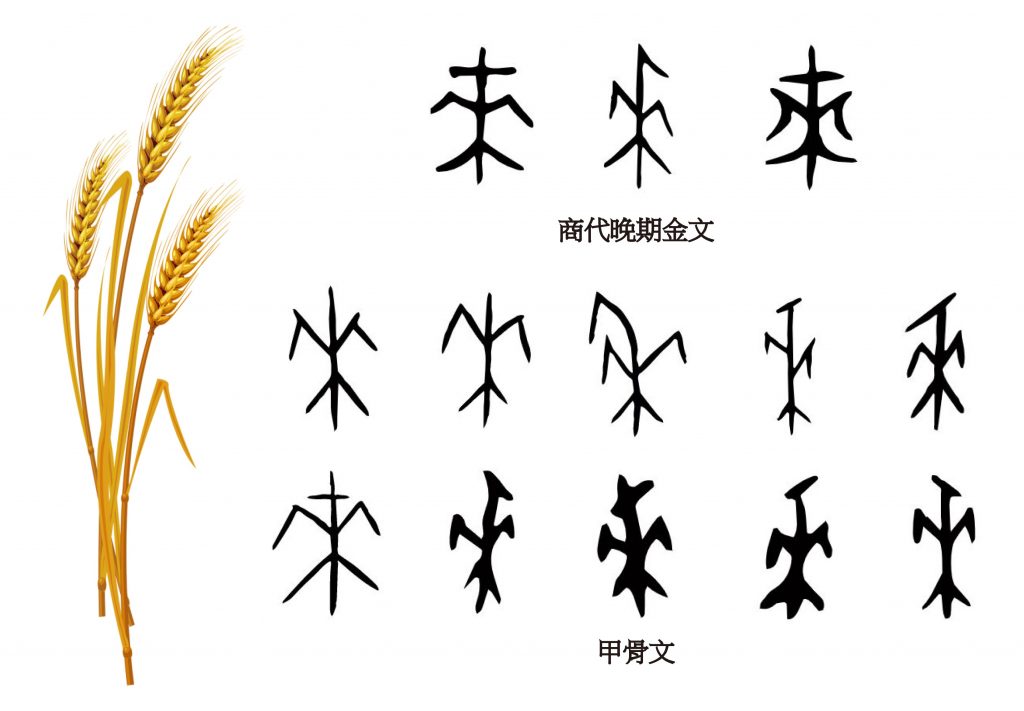

商代晚期甲骨文與金文裡有「來」字,字形為某種植物形態,可以看出對稱斜垂的葉子、直桿和頂部的穗形,有時直桿頂端另有一短斜或短橫劃,或仍表穗子,但也可能只是無意義的飾筆(圖一)。「來」與古文字中同樣表植物的「黍」、「粟」、「禾」等字顯而有別,1914年羅振玉便於《殷墟書契考釋》中引《說文解字》:「來,周所受瑞麥來麰,一來二縫,象芒朿之形,天所來也,故爲行來之來。《詩》曰:詒我來麰。凡來之屬皆从來。」釋「來」為小麥。

在卜辭中「來」字鮮少表其小麥的本義,多被假借表來去、往來、由某處至某處之義,如《合》6946正「雀其乎王族來」、《合》12872「…㞢來雨自西」、《合》7137「今十月其㞢來艱」;或表進貢,如《合》9177正「奚來白馬」、《合》107「…來芻」、《合》227「敖侯來七羌」;或表將來,如《屯南》2629「今來歲受禾」、《合》33251「來歲大邑受禾」;或表地名,如《合》20907「己未卜,今日不雨,才(在)來」。可能古人原期望新創一個字用以表真正的往來、來去。便在「來」字下添加象腳步的倒「止」形,但這個新會意字「麥」反而最終被用來表小麥義(圖二)(註一),「來」字則久借不歸。

小麥對中國而言是一種外來作物,考古研究顯示,其馴化發生於距今10500至9500年左右無陶新石器時代B期 (PPNB) 的肥沃月灣 (Fertile Crescent)(註二),最初被馴化的栽培小麥為一粒小麥 (Triticum monococcum) 和二粒小麥 (Triticum turgidum) 兩個品種。在距今約9000年前,這兩種小麥傳入了伊朗高原西部,而二粒小麥在距今8000至7500年左右持續向東、向北傳入伊朗高原北部、裏海東南部的河谷帶,與當地山羊草屬的節節麥 (Aegilops tauschii) 雜交,形成新品種,也就是今日廣泛種植、食用的六倍體小麥 (Triticum aestivum),又稱為普通小麥或麵包小麥。接下來在距今7000年左右,小麥便已傳入中亞西南土庫曼一帶,並逐步在距今7000至5000年間向東傳往巴基斯坦,並至遲在距今5000年以前來到印度半島;大約在距今5500至4000年間,小麥便已傳入中亞阿富汗、塔吉克、吉爾吉斯和哈薩克一帶,而這些國家今日與中國的新疆接壤。東漢許慎在《說文》中釋「來」為「周所受瑞麥來麰,一來二縫,象芒朿之形」無大問題,所提「來」為「天所來也」雖屬穿鑿,但藉其外來特點釋「來」為「行來之來」卻是正確的。

小麥傳入中國的時間與路線長期以來是中國考古學的重要研究課題,根據各地出土早期小麥的可信測年數據,傳入時間已漸有共識,即大約距今5000至4000年的新石器時代晚期。傳入路線則有三種主流看法:北路的歐亞大草原、中路的綠洲走廊,以及南路的印度半島、東南亞與東南沿海,但小麥的傳播也很可能並非單線、單次,是個複雜問題。支持北路的學者認為小麥是在歐亞大草原各地諸多青銅文化游牧人群的多次接力下,首先來到蒙古高原,繼而南向進入中國北方文化帶(註三),再向南(或先向東進入中國東北再向南)進入黃河下游,後西向傳入中原。支持中路的學者認為小麥首先自中亞跨入新疆北部,後穿越河西走廊,東傳至黃河中下游,並同時西傳至新疆各地。支持南路的學者則認為小麥東傳至印度半島後,一路沿著青藏高原南緣進入大陸東南亞,另一路則沿印度洋東岸來到大陸東南亞,進而沿著中國東南沿海北傳抵達山東(圖三)。

由於中國現有早期小麥的考古資料量仍舊不夠充裕,域外傳播路徑上的早期小麥證據與測年數據也多有缺環,致使上述看法都難以成為定論。近年來北路說逐漸居主導地位,是根據現有中國境內早期小麥的測年數據存在明顯東方早於西方態勢、最早測年數據(距今4600至4500年)出現在山東半島膠州趙家庄遺址的推論。其他如新疆東部、河西走廊、青海東部及福建等地的最早測年數據僅距今約4000年,大部分都落在距今3900至3500年間,西藏則僅約距今3600年,明顯較晚。但仍有學者認為山東的測年數據都偏早,最早且較可信的數據多出現在距今約4000年的河西走廊,而距今4000 / 3900至3500年這個年代區間只比東鄰的哈薩克晚了約500年,較符合傳播邏輯,因此支持中路說。從現有約三十餘處出土早期小麥遺留的遺址可推測至遲在距今3900年左右,小麥已廣泛分布在中國北方及西南地區,距今接近4000年中國西北小麥的來源可能便是中路綠洲走廊。但有趣的是,現有考古資料顯示從新石器時代晚期至商代,中國北方的小麥分布呈現著西部少、東部多的格局,這可能與兩地雨量的不均有關,但也可能只是研究過程中人為因素所導致的偏差(註四)。

小麥傳入之初,中國早已成熟發展出以粟 (Setaria italica)、黍 (Panicum miliaceum) 和稻 (ryza sativa) 為基礎的農業生產體系(註五),而植物考古學近年的研究指出,小麥作為一種新作物,雖然很快地便被人群所接受,但始終沒能在黃河中下游大規模種植,傳入後最初的數百年間,人群依然習以粟為主食,輔以黍,兼有大豆與稻,直到二里頭文化時期(距今3900至3600年)種植規模才稍有成長,但仍不甚顯著。小麥一開始的無足輕重可能與其種植受到新環境的制約有關。小麥的起源地是夏季乾燥、冬季濕潤的地中海型氣候,栽培時間多選在秋末冬初播種,並於來年夏季前收割,而黃河中下游地區早期的小麥種植所借用的卻是粟的旱地栽培技術,按照的也是既有的春種、秋收規律,所收穫的小麥稱之為「春麥」(或旋麥),但黃河中下游屬東亞季風氣候,夏季溼熱且降雨頻繁,常影響春麥的成熟與收成,這可能導致了小麥在傳入初期無法成為穩定的糧食供給而不受青睞,但這樣的情形到了商代開始有所轉變。

小麥的抗寒能力優於粟、黍,而在經歷了近千年的春麥種植,商代人群可能已逐漸掌握了小麥的生長特性,轉而嘗試將其改於秋季播種,並趕於夏季來臨前收成,如此收穫的小麥稱之為「冬麥」(或宿麥)(註六)。冬麥的實驗栽培可能與中國北方傳統春種、秋收的粟、黍等糧食作物存量常在春末夏初出現青黃不接有關,而冬麥收成能夠適時地緩解短暫的糧食緊張,因此逐漸受到官方重視,進而在王畿範圍推廣(註七)。從文獻記載推測,商代至西周小麥在北方農作物中漸漸佔有一席之地,《詩經・周頌》中《思文》、《臣工》分別有「貽我來牟」和「于皇來牟」的記載,《周禮・夏官司馬》中也有豫州、青州等地適合種麥的記述。

雖然部分歷史、考古學者根據不同證據,推測小麥在黃河中下游農業生產與人群飲食中很早便占據重要地位,但從人骨穩定碳氮同位素分析所得出古代中國北方人群食用小麥程度的歷時性變化結果顯示,黃河中下游一帶人群其實直到東周時期食用小麥的比重才開始提高;這也就說明了,其實小麥在傳入中國後的兩千多年始終不是北方人餐桌上的要角,重要性遠不及傳統的粟、黍,這可能與冬麥栽培初階段所須克服的越冬問題和商代晚期開始的氣候變遷有關。

小麥的抗旱能力不及粟、黍,而中國北方冬、春兩季雨少卻是常態,其實並不適合小麥生長期的拔節與灌漿(註八),隆冬酷寒大雪與強風可能也容易導致剛播種的麥苗遭受傷害,因此確保麥苗安全越冬便是農人的重要課題。此外,根據古氣候研究,自商代晚期開始 (1100 BC),中原地區氣候一度轉趨寒冷、乾旱頻仍,惡劣情況一直延續至西周早期後(約900 BC)才逐步緩解,於春秋時代回復變化前水準。晚商甲骨卜辭常見求雨的貞問,除表明當時田間莊稼迫切需要雨水的困境,也凸顯商代水利灌溉技術不佳,導致小麥栽培較之粟、黍要付出更多的勞動力和公共管理。儘管如此,小麥作為一種相對於粟、黍更為高產的作物,在長期的作物選擇過程中仍具優勢而漸被接受,待到氣候環境轉濕回暖、水利工程進步的東周時期,由春麥轉冬麥的栽培變革便已趨於成熟,黃河中下游及山東半島的冬麥種植規模開始大幅提高(註九),至春秋時代中期小麥應已是中原地區常見的作物(註十)。

人骨穩定碳氮同位素分析結果也顯示小麥在東周時期開始被廣為攝取,不過經細部檢視樣本差異後,可知東周初期食用小麥的人群往往居住於城市,且可能是社會地位偏低的一群(包含女性),反倒是貴族、鄉間人口仍保持著食粟的傳統。上述情況可能與東周時期的城市化發展、人口成長、戰爭頻仍與各種天災人禍所導致的城市糧食供給壓力有關,同時也必須思考當時小麥因食用方式而導致的「惡食」印象。

考古證據表明,在石轉磨於戰國時代晚期至西漢早期於黃河下游的魯南、淮北一帶出現之前,中國可能因無精磨食物的需求而沒有發明出精磨工具,長期以來人們用來磨碎穀物的器具是新石器時代即已出現的石磨盤、石磨棒和杵臼,商代甲骨文、金文與西周金文的「舂」、「秦」字便是持杵(即甲骨文與金文中的「午」字)於臼上舂打作物的會意字(圖四、五)。這也就表明,戰國時代晚期以前中國各地人群食用小麥的方式仍是按照既有食用粟、黍、稻的蒸、煮粒食與粥食傳統,若不是將整粒穀物蒸煮熟化後製成麥飯,便是將小麥粗磨或舂成碎粒、麥屑,加工為麮(即麥粥)食用(註十一),與西方人磨麥、製麵、發麵、烘烤出麵包完全不同。這樣的食麥方式其實適口性不佳,因此一般人在有粟可選擇的情況下,並不會以小麥作為主糧,而只有當糧食危機發生小麥才得以嶄露頭角。

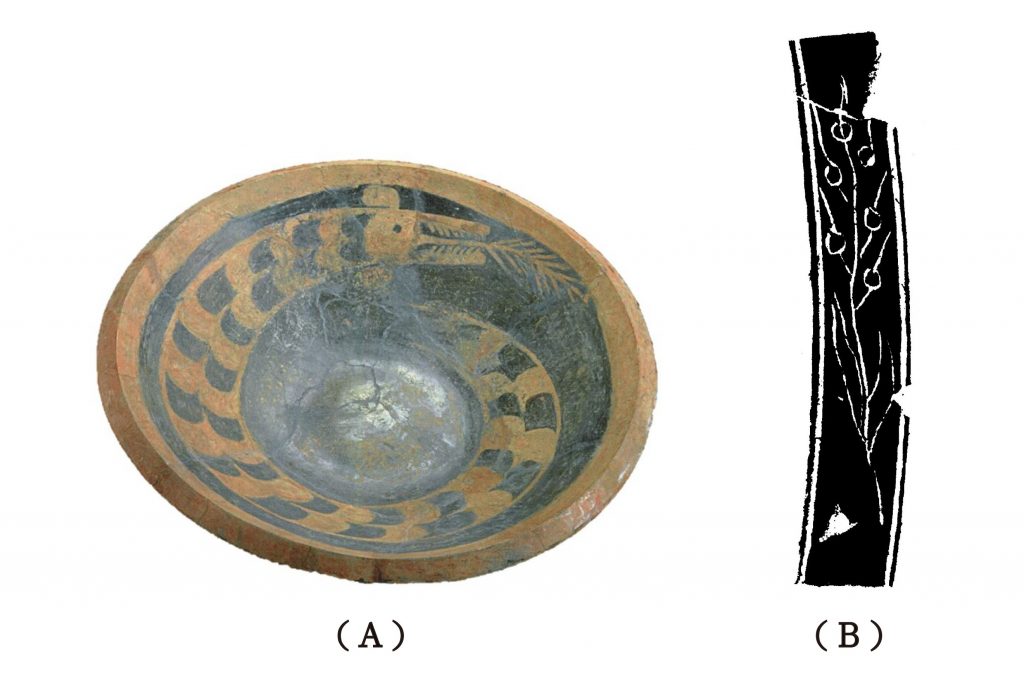

那麼小麥在傳入之初便被視為惡食嗎?從零星的考古證據來看,似乎又不是如此。山西襄汾新石器時代晚期陶寺遺址第3072號墓所出土的一件彩繪盤,其內壁有一條以紅彩描繪呈捲曲狀的蟠龍,帶利齒的口中似是銜著一根麥穗。河南二里頭遺址XI區發現的一件二里頭文化三期(約距今3700至3600年)陶尊,其上也刻畫著似麥穗的圖案,上有飽滿的籽粒(圖六)。河南偃師商城商代早期王室祭祀遺址所發現的糧食祭品中除了水稻以外便是小麥;山東濟南大辛庄商代遺址發現有小麥遺留的灰坑同樣明顯具有祭祀坑性質。過去有學者也曾對河南安陽殷墟遺址出土商代人骨進行穩定碳、氮同位素分析,結果證實少數可能身分為貴族的人群的確在日常飲食中食用小麥。這些反映在祭祀與食用方面的證據都隱約透露小麥在傳入之初可能其特殊而具神秘色彩,首先為社會上層階級所接受。

有鑒於小麥高産的特點,並作為替代糧食,從東周開始列國紛紛勸種小麥。到了漢代社會進入了一段長期穩定的發展期,人口急速的成長也同時帶來了新的糧食供給問題,因此自漢代中期漢武帝始,官方便大量推廣小麥種植。石轉磨在戰國晚期的發明與往後的廣泛應用也是造成漢代以後人群逐漸接受小麥爲主糧的原因之一,因為轉磨大幅改變了小麥的加工和食用方式,小麥飲食得以開始變得可口。不過,人骨穩定碳氮同位素分析結果顯示,儘管小麥在漢代人群主要食糧的地位已有所提高,但仍未取代粟在北方的主導地位,許多文獻記載粟在漢代之後的很長一段時間仍為人群所偏好,這可能與石轉磨的普及(註十二)、麵粉加工業的發展滯後,以及麵粉質量的後續改進提升有關。到了中唐 (AD 762-827) 以後,小麥在中國的農業體系地位才提升至南稻北麥的生產格局。

註釋:

註一:學界另有「來」、「麥」分指小麥、大麥之說,但是否確實如此、何者指小麥、何者指大麥,均沒有定論。目前中國黃河中下游最早的大麥遺存年代雖與小麥相同,為新石器時代晚期,但相較小麥,大麥在各時期的考古發現比例都顯示其利用率似乎不高。

註二:指的是今日的以色列、黎巴嫩、約旦部分地區、敘利亞、伊拉克和土耳其東南、埃及東北。由於地帶分布於地圖上看來像一彎新月,因此美國考古學家James Henry Breasted在上世紀初於其著作中將這片肥沃的土地稱為肥沃月灣,並為後世學者所沿用。

註三:指長城沿線西起隴山東至鄂爾多斯高原,再向東至桑干河谷、燕山一帶。

註四:植物考古在中國迄今仍屬考古學中較為新興的學科分支,從事植物考古的實驗室數量有限,其中一所便是成立多年的山東大學東方考古研究中心,而相對於其他省、市,山東地區考古發掘所進行的植物浮選工作也較多,因此發現植物遺存的機率也較高,現今山東早期小麥發現較多的現象可能一定程度上與人爲因素有關。

註五:黍、粟和稻在中國的馴化時間均可上溯至距今10000年至8000左右,它們在新石器時代中期逐漸被廣泛種植,成為主要食糧作物。

註六:卜辭《合》24440有「月一正,曰食麥」的記載,表明商代殷曆的正月名稱為「食麥」。另殷曆二月又名「父(禾玄)」,似可讀為「秿稺」,意即刈取晚熟未穫之禾。若根據商代歲首月建建午,殷曆二月當陰曆之六月,已入夏,正月則當在春末,夏季來臨前的陰曆五月。另從卜辭內容可知商代晚期大部分農作物的播種期多在一月,少數晚至二月,可推知商代晚期栽種之麥為冬麥。另從東周時期與漢代文獻已常見小麥秋種、夏收的情況來看,冬麥栽培至遲在西周期應有,只是未見於文獻記載。

註七:卜辭中常見與「來」、「麥」有關的記載,如「受來年」、「登來」、「告麥」等,顯示著商代貴族對小麥生產的重視。

註八:拔節指的是小麥生長期主莖各節生長快速的階段,而灌漿指小麥將透過光合作用所產生的澱粉、蛋白質和積累的有機物質儲存於籽粒的階段。

註九:根據《黃帝內經・素問》:「東方青色,…其谷麥」及《淮南子・墬形訓》:「泲水通和而宜麥」、「東方川谷之所注,…其地宜麥」等文獻記載,戰國時代以前小麥的主産區大抵仍在黃河中下游與山東半島,可能與當地冬季雨量較黃河中上游更多有關。東周時期中國北方的小麥種植整體呈西部少東部多的格局,直到漢代全面推廣後才有所轉變。

註十:根據《左傳・成公十八年》(公元前573年)「周子有兄而無慧,不能辨菽麥,故不可立」的記載,春秋中期晉悼公之兄便曾因無法辨別菽麥而被懷疑智能不足而無法立為國君,顯見小麥在中原地區已屬常見作物。據同書記載,春秋時期的小麥產地主要有溫、陳、齊、魯、晉,而考古發現能證明的種麥地點遠超過文獻所書。

註十一:小麥籽粒外表包覆著一層種皮,難與籽實分離,因此無論整粒食用或使用磨盤、杵臼搗成較小的顆粒,仍是種皮與籽實一起蒸煮。以此方式製成的麥飯或麮不僅口感粗糙,也不利消化。

註十二:石轉磨在西漢中期到東漢晚期才逐漸由起源的黃河下游向周邊地區擴散,及於中原、晉陝和河北,並直至東漢末到南北朝期間,隨著漢人的南遷北徙,傳至長江流域和北方文化帶。

參考文獻

- Allan, Sarah (editor)

2005 The Formation of Chinese Civilization: An Archaeological Perspective. New Haven: Yale University Press. - Barton, Loukas and Cheng-bang An

2014 An evaluation of competing hypotheses for the early adoption of wheat in East Asia, World Archaeology, Vol. 46, pp. 775-798. - Betts, Alison et al.

2014 The origins of wheat in China and potential pathways for its introduction: A review, Quaternary International, Vol. 348, pp. 158-168. - Dodson, John et al.

2013 Origin and spread of wheat in China, Quaternary Science Reviews, Vol. 72, pp. 108-111. - Flad, Rowan et al.

2010 Early wheat in China: results from new studies at Donghuishan in the Hexi corridor, Holocene, Vol. 20, pp. 955-965. - Guanghui Dong

2018 A new story for wheat into China, Nature Plants, Vol. 4, No. 5, pp. 243-244. - Ligang Zhou and Sandra J. Garvie-Lok

2015 Isotopic evidence for the expansion of wheat consumption in northern China, Archaeological Research in Asia, Vol. 4, pp. 25-35. - Minxia Lu et al.

2019 A brief history of wheat utilization in China, Frontiers of Agricultural Science and Engineering, Vol. 6, No. 3, pp. 288-295. - Stevens, Chris J. et al.

2016 Between China and South Asia: A Middle Asian corridor of crop dispersal and agricultural innovation in the Bronze Age, The Holocene, Vol. 26, No. 10, pp. 1541-1555. - Tengwen Long et al.

2018 The early history of wheat in China from 14C dating and Bayesian chronological modelling, Nature Plants, Vol. 4, pp. 272-279. - Xinyi Liu et al.

2014 From necessity to choice: dietary revolutions in west China in the second millennium BC, World Archaeology, Vol. 46, No.5, pp. 661–680.

2017 Journey to the east: Diverse routes and variable flowering times for wheat and barley en route to prehistoric China, PLOS ONE, Vol. 12, No. 11, pp. 1-16. - Zhijun Zhao

2009 Eastward Spread of Wheat into China – New Data and New Issues, Chinese Archaeology, Vol. 9, pp. 1-9. - Zhenhua Deng et al.

2020 Assessing the occurrence and status of wheat in late Neolithic central China: the importance of direct AMS radiocarbon dates from Xiazhai, Vegetation History and Archaeobotany, Vol. 29, pp. 61-73. - 王仁湘

2011 〈由漢式餅食技術傳統的建立看小麥的傳播〉,輯於羅豐主編,《絲綢之路上的考古、宗教與歷史》,頁137-145。北京:文物出版社。 - 王星光、張軍濤

2016 〈甲骨文與殷商農時探析〉,《中國農史》第二期,頁15-28。 - 中國社會科學院考古研究所(編著)

2003 《中國考古學・夏商卷》。北京:中國社會科學出版社。 - 田成方、周立剛

2020 〈古代中國北方糧食種植的歷史變遷 – 基於人骨穩定同位素分析的視角〉,《鄭州大學學報》(哲學社會科學版)第五十三卷,第五期,頁102-106。 - 任文潔、劉興林

2021 〈從卜辭”來”、”麥”談殷商小麥的推廣種植〉,《中國農史》第五期,頁3-12。 - 李水城

2009 〈中國境內考古所見早期麥類作物〉,輯於科技部社會發展科技司與國家文物局博物館與社會文物司主編,《中華文明探源工程文集・環境卷(Ⅰ)》,頁191-213。北京:科學出版社。 - 李成

2016 〈試論中國北方龍山時代至兩漢的小麥栽培〉,《考古與文物》第五期,頁100-109。 - 侯亮亮等

2016 〈東周至兩漢時期小麥在山西的推廣:以屯留余吾墓地人骨的穩定同位素分析為例〉,輯於吉林大學邊疆考古研究中心等編,《邊疆考古研究》(第二十輯),頁455-471。北京:科學出版社。 - 孫語澤

2017 〈小麥在中國北方的傳播與推廣〉,《大眾考古》第十二期,頁36-38。 - 范毓周

2002 〈關於商代麥類作物的幾個問題〉,《中國農史》第二十一卷,第一期,頁23-26。 - 陳星燦

2008 〈作為食物的小麥 – 近年來中國早期小麥的考古發現及其重要意義〉,《中國飲食文化》第四卷,第二期,頁1-17。 - 陳雪香

2016 〈中國青銅時代小麥種植規模的考古學觀察〉,《中國農史》第三期,頁3-9。 - 郭榮臻

2020 〈中原地區夏商時期農業結構的考古學觀察〉,《四川文物》第五期,頁52-63。 - 郭榮臻、靳桂雲

2019 〈中原地區先秦時期麥遺存的考古學研究〉,《江漢考古》第三期,頁71-80。 - 傅文彬、趙志軍

2022 〈中國轉磨起源與傳播諸問題初探〉,《中國農史》第一期,頁3-15。 - 馮時

2011 《百年來甲骨文天文曆法研究》。北京:中國社會科學出版社。 - 曾雄生

2005 〈論小麥在古代中國之擴張〉,《中國飲食文化》第一卷,第一期,頁99-133。 - 靳桂雲

2007 〈中國早期小麥的考古發現與研究〉,《農業考古》第四期,頁11-20。

2013 〈龍山文化居民食物結構研究〉,《文史哲》第二期,頁99-111。 - 彭衛

2010 〈關於小麥在漢代推廣的再探討〉,《中國經濟史研究》第四期,頁63-71。 - 趙志軍

2005 〈關於夏商周文明形成時期農業經濟特點的一些思考〉,《華夏考古》第一期,頁75-81,101。

2015 〈小麥傳入中國的研究 – 植物考古資料〉,《南方文物》第三期,頁44-52。 - 鄧振華、秦嶺

2017 〈中原龍山時代農業結構的比較研究〉,《華夏考古》第三期,頁98-108。 - 羅焜

1990 〈甲骨文”來”字辨析〉,《中原文物》第三期,頁24-31。