從早期文字談中國上古時期的「鬼」與「神」

商代甲骨文的「鬼」字形相當多元,共通點是頂端皆有一個似「田」形的符號,其下接側立人形假借「鬼方」使用,接跽坐人形則為「鬼」之本義,而在跽坐的「鬼」旁再加上一個「示」,則強調其鬼神義。長期以來學界對「鬼」字造字創意觀點的不同多起因於「田」形符號的認知差異,有類人異獸、木偶傀儡、屍埋田、形聲字、死生有別說等,但以面具說較為流行,並似可從陶俑推測早期的「鬼」是巫師戴面具驅鬼逐疫的象形。甲骨文裡的「鬼」字除了具人死為鬼的鬼怪義,還兼有神靈義;對活人有正面影響的是神,相反則為鬼。商代人、鬼交流的媒介是夢,夢見鬼往往是災禍、疾病、厄運之預見。鬼作祟則需要以各種儀式、法器鎮壓。西周時期始見金文「神」字,說明當時神、鬼有別的觀念已然出現,到了戰國晚期,人們心中人鬼的形象或許是像人在月光下所見的黑影。

撰文|江柏毅

《韓非子・外儲說左上》記載著一則畫家為齊王作畫的著名故事,齊王問畫家:「您認為什麼最難畫呢?」畫家回答:「犬、馬最難。」齊王又問:「那麼畫什麼最容易呢?」他又回:「畫鬼最易。犬、馬因為人們最為熟悉,從早到晚都如同在眼前,畫的不能不像,所以難畫。相反地,鬼魅無形,誰也沒見過,所以容易畫。」(註一)商代晚期的甲骨文是以象形、指事和會意字居多為特點的成熟文字系統,造字創意多根據生活周遭或歷史經驗裡可感的人事物而來,而甲骨文裡確有「鬼」字,那麼這種「視之而弗見,聽之而弗聞,體物而不可遺」的存在,在當時又是以何為本來進行造字的呢?

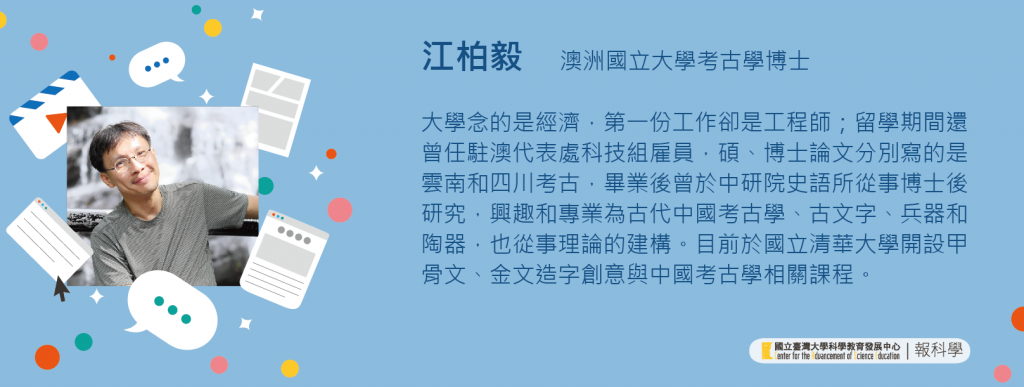

目前出土帶有「鬼」字的商代甲骨數量約六十餘片,可知當時「鬼」的字形相當多元,共通點是字形頂端皆有一個似「田」形的符號,在其下接側立或跽坐人形的字形,從卜辭內容可推知確為「鬼」字。側立的「鬼」皆作商代的方國「鬼方」(圖一),側立的「鬼」手上拿著一把尖銳枝狀武器的字形即「畏」字(圖一),造字創意可能藉拿著武器的異族,表心生畏懼義。跽坐的「鬼」則為鬼之本義 – 人鬼;至於在跽坐的「鬼」旁加上一個「示」(有祭祀高台、供桌、神主等象形說法)的符號,則強調此字的鬼神義,是一個後起字,與許慎於《說文》所收錄的古文字形「」類似(註二)。另有「田」下接正立的「大」字人形,於卜辭(合集203正)中作為人名使用,則不確定為「鬼」字。至於「田」下接跽坐的女子形,可能是鬼的異體字,意為來自鬼方的女子,或釋為「媿」字(圖一)。

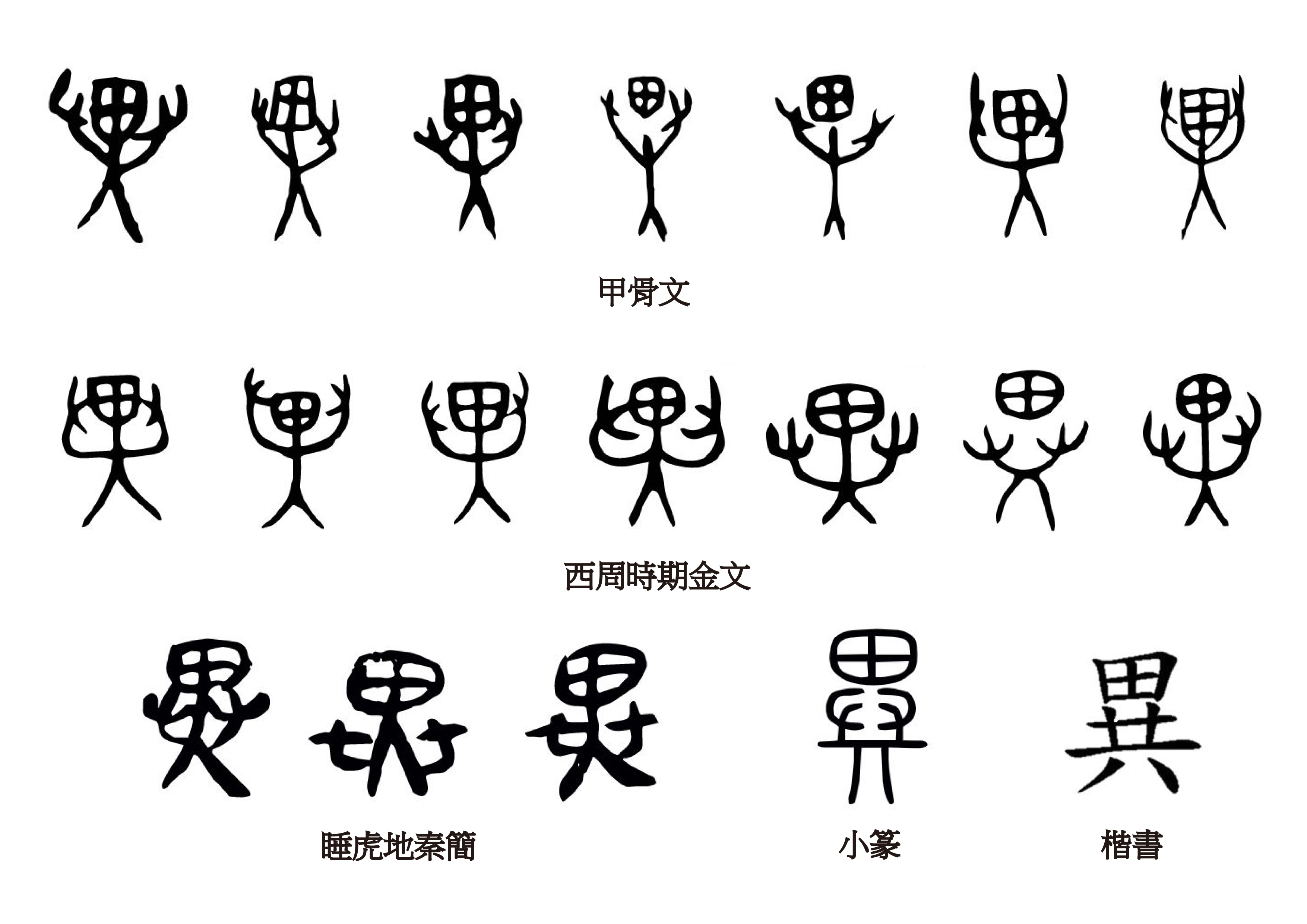

「鬼」字在大徐本《說文解字》(註三)及清代段玉裁《說文解字注》裡的註解略有不同,大徐本在字形描述為「从人,象鬼頭」,後者為「从儿甶,象鬼頭」;大徐本所錄「鬼」字在「田」上無一撇,段氏注則有;大徐本所錄「鬼」字小篆字形也與段注本略有不同,前者从甶,後者从囟。从「囟」的鬼字則最早見於商王武乙、文丁時期的甲骨片(合34146),僅一見,之後西周金文的「鬼」字頂端均為尖狀的「囟」形(圖二)(註四)。鬼頭由「田」變為「甶」形原因不詳,但從澳洲國立大學數位典藏的一張年代可能介於西周晚期至漢代間的陶俑照片,似可說明西周金文裡「囟」形之源始,實為一個尖頭、大眼、突牙、底端帶鬍鬚的面具(圖二)。金文的「鬼」字目前所見有限,字形或加「攴」、「戈」以示打擊,以凸顯鬼之可畏(圖二)。戰國時期的「鬼」字或加「口」旁為飾筆(圖三)。另從甲骨文、金文字形可知,早期的「鬼」字並不从厶,厶形源於戰國時期「鬼」字無固定筆畫,也無特別意義的飾筆(圖三)。

學界長期以來對甲骨文「鬼」字字形的原始意義有充分的討論,觀點的不同多起因於對似「田」形符號的認知差異。早期論述見1936年〈「鬼」字原始意義之試探〉一文,沈兼士認為「鬼」字的來源最初與「禺」字相同,為類人異獸(母猴)的稱呼(註五),進而引申為異族人種之名,後再借為形容人死後所想像的靈魂,鬼因此是一個經過多階段轉換而形成的概念。同樣建立在鬼、禺同類的認知下,沈也認為早期的「鬼」又指象人的木偶、傀儡,他提到「鬼之引申爲傀儡,亦猶禺之引申爲偶也… 傀儡戲,按其製作蓋沿於木人送葬設關而能跳踊之偶,然則偶也、禺也、傀儡也、鬼也,蓋皆同一義類之異語也。」然而沈說當時並不清楚甲骨文中表鬼方的「鬼」其實只是引申義,是一個音假字(「鬼」假借為「畏」),並非本義,且《說文》釋禺為「母猴屬,頭似鬼」的論述也早已間接說明了禺、鬼不同。由於禺頭”似”鬼頭即”非”鬼頭,也即禺非鬼,因此沈說已成舊論。

受到《說文》「人所歸為鬼」、《禮記・祭義》「眾生必死,死必歸土:此之謂鬼」等「鬼」、「土」相關聯的啟發,並根據某些文獻記載「土」、「田」概念可互換的看法,童碩、程邦雄認為「鬼」其實是一個會意字,表人死後屍體葬於田(土)中,進以表鬼魂概念。然而今日有關商代的考古發掘均揭露商人死後其實並不葬於田地,而是特別規劃的族墓地;且即便田為土,但墓地亦為土,邏輯不通;《周易・繫辭下》也提到「古之葬者,厚衣之以薪,葬之中野,不封不樹」,中野亦非田地。又甲骨文的「田」字有相當多的異體字,其中似「鬼」上之「田」形僅表田獵之義,而不表農田,故綜上分析,「鬼」絕不是個从田从人的會意字。

過去也有學者認為似「田」形符號是一個聲符,且其實這個符號並不真為「田」形,而是一個十字符號外頭或以「囗」框住,讀作商代先公上甲微的「微」,但其實甲骨文這類符號,無論「囗」之有無,均讀作「甲」,並非「微」,故「鬼」字為形聲字的說法不攻自破。

在「鬼」字為全體象形的假設下,李孝定認為甲骨文的「鬼」字只是仿「人」字,但在死生有別的考量下,通過頭形變化進而區別罷了。此說亦獲得徐中舒支持,徐認為鬼「象人身而巨首之異物,以表示與生人有異之鬼。」然而,從與甲骨文「鬼」字有幾分相似的「異」字之造字創意多解釋為頭部特徵殊異的人形來看(圖四),若似「田」形的符號無義,又豈能夠凸顯「異」頭部特徵的殊異?

在考量到似「田」形應是有意義符號的情況下,有學者認為「田」是以竹籠面具(魌頭)替代死者顱骨的表現,鬼的原形則是戴著死者顱骨的活人,這般行為是用以表死者靈魂歸來並加以祭祀,只是隨著文明的演進,人們逐漸以竹木製的框籠替代駭人的顱骨。此說法讓人聯想到商周時期確實存在的尸禮,也就是在祭祀祖先時,設祭者設「尸」以代表死者或祖先(多由孫輩擔任),接受親友祭祀。甲骨文的「尸」字為人呈蹲踞狀,是一個象形字,為代表死者受祭之活人,在祭禮中則象徵死者之鬼魂。但是,如若「鬼」、「尸」字原形、本義均代表死者(或靈魂)受祭之活人,那麼「鬼」字之原形應與「尸」無別,但顯然不是。另從甲骨文中竹籠的象形「其」字與「田」形符號比較,兩者完全不同,故此說亦難以成論。

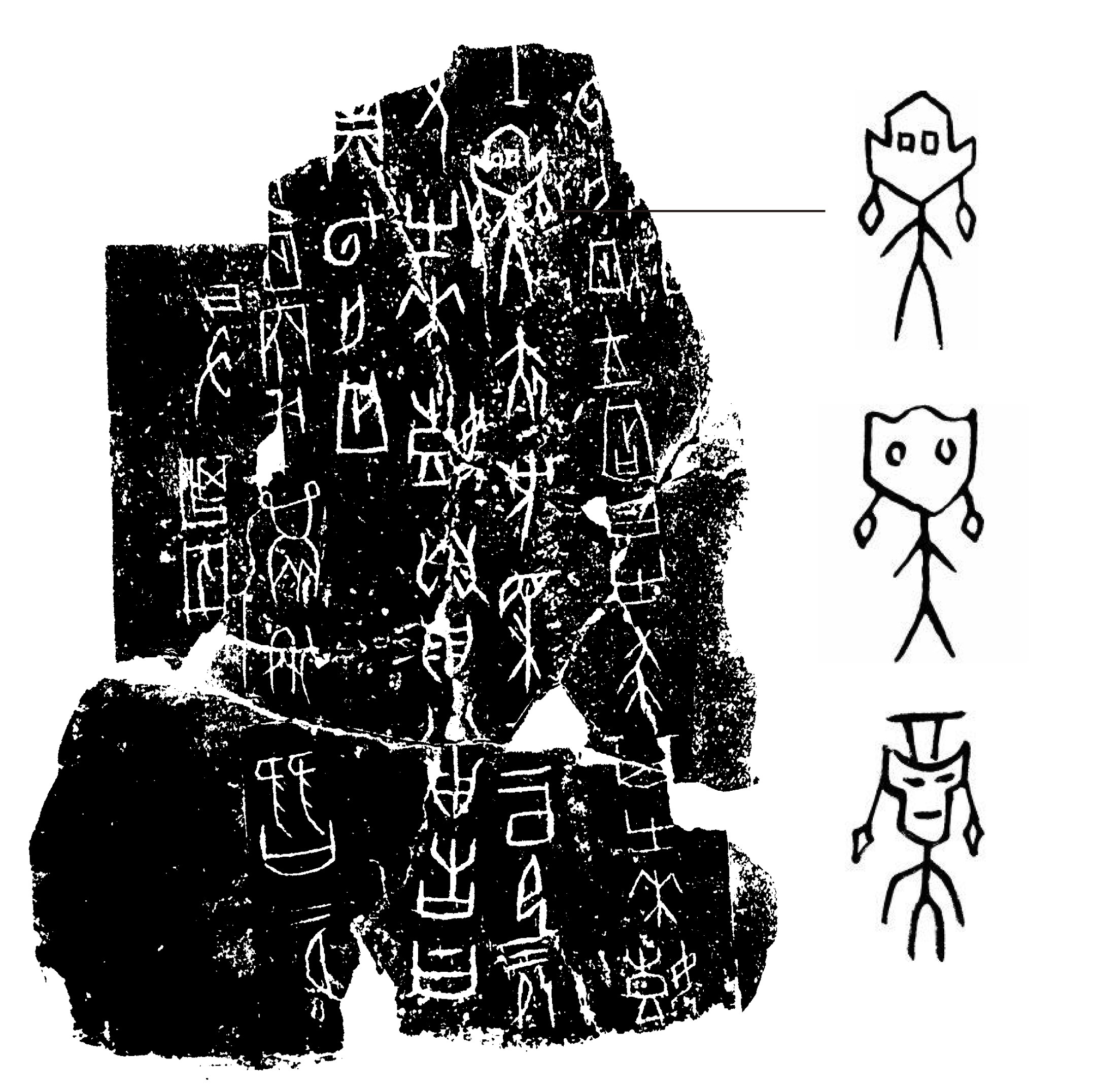

「鬼」字似「田」形符號為何的看法目前以巫師面具說較為流行。支持此說的學者主要認為「鬼」象戴面具的巫師,戴面具是為了扮鬼、邪惡精靈或是模擬猛獸以驅逐異物、鬼邪或精怪。學者們常舉《周禮・夏官・方相氏》所載「掌蒙熊皮、黃金四目、玄衣朱裳、執戈揚盾,帥百隸而時難,以索室驅疫。大喪,先柩;及墓,入壙,以戈擊四隅,驅方良」為例,推測「鬼」正是頭戴黃金四目面具,職司驅疫、驅方良(即魍魎)的方相氏。甲骨文中有一個戴面具正立之人的字形(或釋為魌字)可能便是當時巫師的形象(圖五)。今日中國民間仍可見到的儺戲,可能便是上古時期巫師戴面具驅鬼逐疫的文化遺留(註六)。

由於大部分的物質文化遺留都無法鉅細靡遺地反映古時的人群思維,因此史前時代人們的心裡有沒有鬼、認知為何,都是難以考察且充滿爭議的,但進入文字時代之後則情況不同,甲骨文裡的「鬼」字除假借為鬼方之義以外,卜辭裡許多跽坐的「鬼」均可被視為具後世所謂人死後為鬼的鬼怪義。商代還不見「神」字,當時的鬼還兼有神靈之義;對活人有正面影響的是神,相反則為鬼。

夢是商代人、鬼交流的媒介,夢見鬼往往是未來有災禍、疾病、厄運之預見。卜辭裡可見商王會作「鬼夢」,如《合》137正「貞,亞多鬼夢,無疾。」、《合》17448「貞,多鬼夢惟…見。」另從《合》17442「癸未卜,王貞:畏夢,余勿禦」知商王需要舉行「禦」這個儀式來消災解厄。卜辭裡也可見到商王卜問是否是鬧鬼的卜問,如《合》7153所載「王占曰:途若兹鬼墜在庭阜」,起因於近日王庭運勢不順,娕子又在一月時死去,商王因此占卜;《合13751正》「貞:亡疾?王占曰:兹鬼鬽」則是卜問是否會發生疫病?商王的占詞則說似有鬼在作祟(註七)。

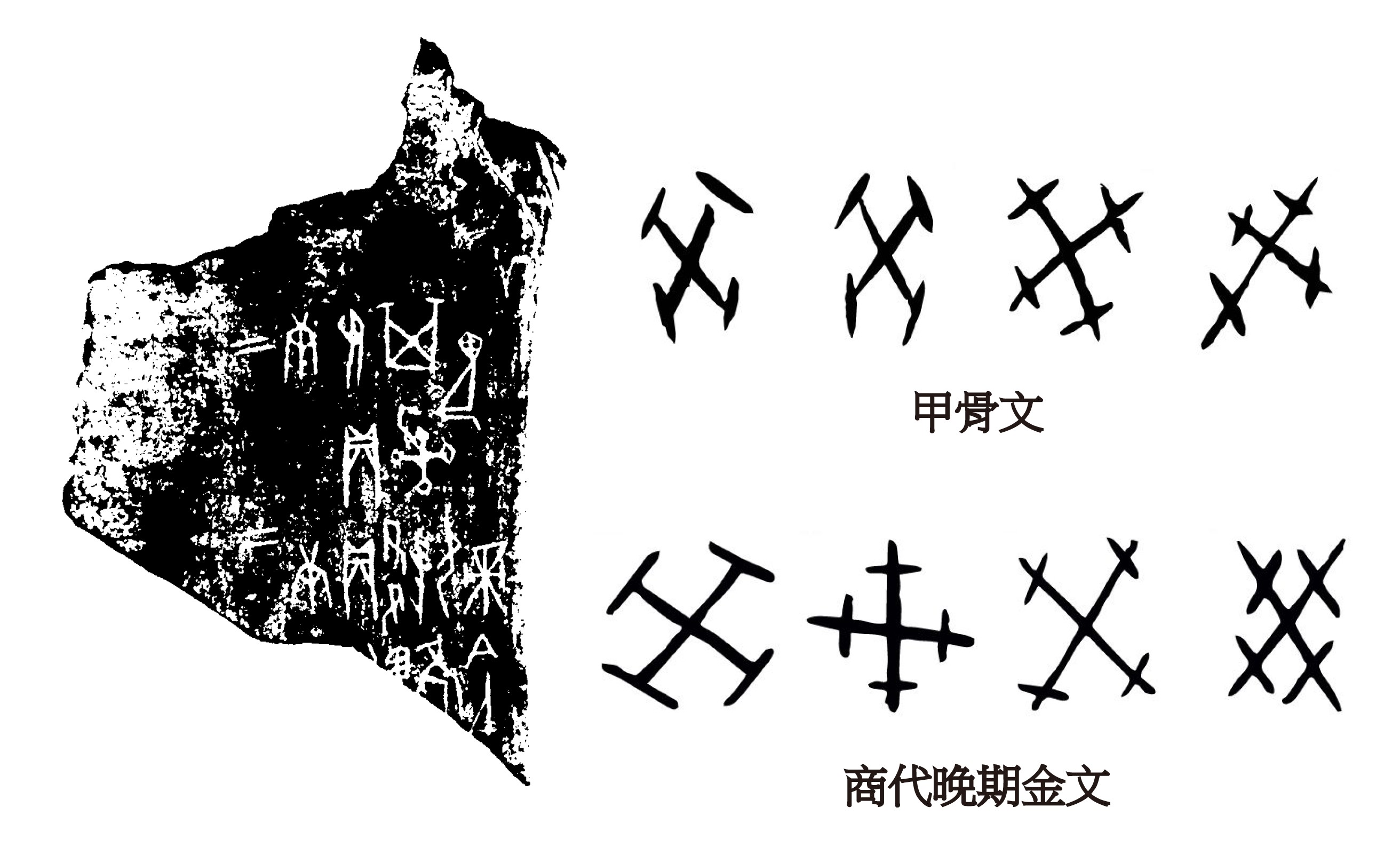

對作祟的鬼,商人自有一套解決辦法,如直接告請先公遠祖來鎮鬼(註八),或是採取前述之「禦」以及「寧」的儀式(註九)來使鬼寧息。《花東》114甲骨(丙卜:子其□于歲,禦事?)上可見到一個手持棍棒的「攴」形在朝鬼的背後擊打,參考《說文解字》釋「攺」為「㱾攺,大剛卯,以逐鬼魅也。從攴巳聲。讀若巳」可知「攴」象手持一種法器,表明商人亦以大剛卯驅鬼。另外一種驅鬼法器則可參考《合》34146卜辭「庚辰卜:其揆鬼?」其中的「揆」字即象手持「癸」形的法器(圖六)。

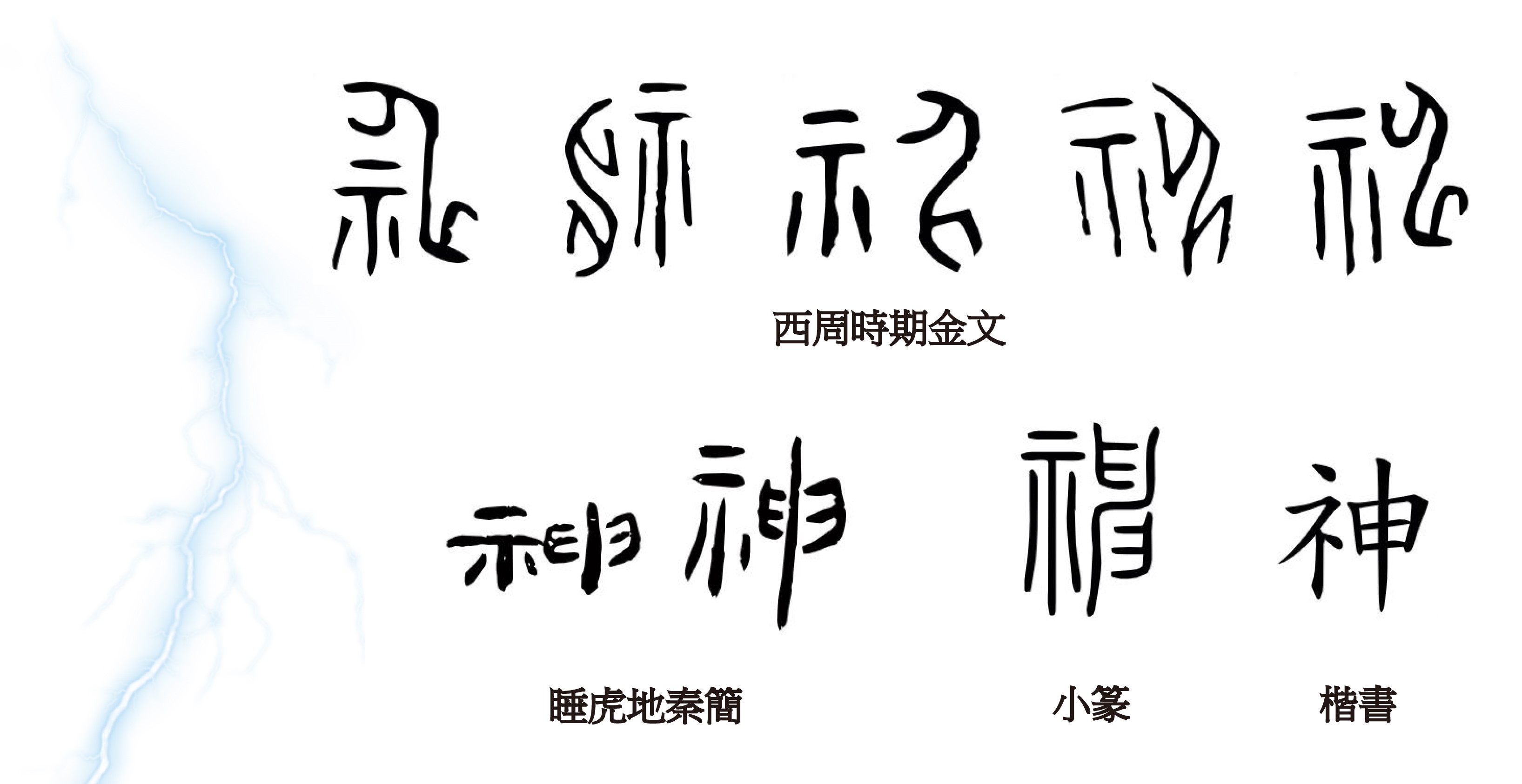

西周時期有關鬼的概念與商代類似,除惡靈的本義外,金文中都表鬼方。《詩經》中「鬼」字僅出現於〈大雅・盪〉和〈小雅・何人斯〉,前者表鬼方,「為鬼為蜮、則不可得」的鬼、蜮則均表負面意義之物。西周早期金文已有「神」字(圖七),是一個从「示」、「申」亦聲的字形(註十),可知當時神、鬼有別的觀念已然出現,但是否壁壘分明則未可知,畢竟在東周時期許多文獻裡,如《周易》、《尚書》、《莊子》等,「鬼」、「神」、「鬼神」的意義仍相通,可相互交換表死者靈魂或神明之靈。

從文獻經典或《日書》這類時人選擇時日吉凶的參考手冊內容可知,戰國時期無論是知識階層或一般群眾,多接受「人死為鬼」的觀念,而若鬼能獲得適當的葬禮與祭祀,便不會變成危害的厲鬼(註十一)。「人死為鬼」之鬼,僅為當時鬼的其中一種 - 「人鬼」(註十二)。

「人鬼」有沒有形象呢?從《呂氏春秋》和《日書》、睡虎地秦簡等出土文獻內容推測,祂們應依稀有人形;若參考《荀子》〈解蔽篇〉,戰國晚期人們心中人鬼的形象是像人在月光下所見的黑影,僅具有輪廓(註十三)。另從一些有趣的記載,如能惑人的「攸(誘)鬼」、唱著哭般歌聲,整夜敲人家大門的「兇鬼」,或如喜歡罵人的「暴鬼」來看,人鬼的舉止也與活人無太大差別。至於厲鬼的形象,參考《春秋左傳正義》中晉侯所夢到的「大厲」,可知其「被髮及地」相當恐怖。另從《春秋左傳正義》中齊侯見公子彭生鬼魂變為大豕的案例可知,人鬼也能變為動物的外形,具有幻化色彩。

綜上可知,商代、西周與東周時期人們心中的鬼、鬼神內涵,有從簡單向繁複發展的脈絡,「人死為鬼」為其核心精神,源於社群中照顧其成員之死亡的共同需要,也與祖先崇拜有密切關係,因為人死後若能經由正當程序獲得社會共同承認的葬儀,便可入祖先之列接受祭祀,不再為厲。從戰國至漢代,中國人對「鬼」的概念逐漸趨於人性化,展現出對鬼的同情,其特點為戰國以前文獻所不見。這樣的轉變使中國的鬼有別於它地之鬼,並不總是人們避之唯恐不及的對象,著名如東晉干寶《搜神記》中的〈夏侯弘見鬼〉、清蒲松齡《聊齋誌異》中的〈聶小倩〉,若褪去鬼怪的面紗,祂們其實都顯露著如生人般有血有肉的真性情。

註釋:

註一:《韓非子・外儲說左上》:客有為齊王畫者,齊王問曰:「畫孰最難者?」曰:「犬馬最難。」「孰最易者?」曰:「鬼魅最易。夫犬馬、人所知也,旦暮罄於前,不可類之,故難。鬼魅、無形者,不罄於前,故易之也。」

註二:在跽坐的「鬼」旁加上一個「示」的字形僅見《合》3210、《合14271》卜辭,後者詞殘,意義不明。從「…卜:侑母…唯王萑…禦□,寵?」推測作動詞用,表一種儀式。

註三:徐鉉於宋太宗雍熙年間奉旨校定的《説文解字》世稱大徐本,是《説文解字》最為通行的版本。

註四:「囟」、「甶」古實為一字。

註五:沈兼士之論述建立於章炳麟《小學答問》、《文始》中鬼為夔的觀點。

註六:儺大致形成於西周、春秋時期,在《禮記》、《論語》、《呂氏春秋》、《後漢書》等文獻中都對儺有所概述。

註七:「鬽」字為動詞,應表鬼的動作,其義待考。

註八:見卜辭《合》24987「今夕鬼寧?」商人會委請「社」、「四方」等地祇,並磔犬為牲,使鬼寧息下來。

註九:見卜辭《屯南》4338「貞:祟鬼于兕,告?」

註十:「申」象閃電,古人以為變幻莫測的閃電為天神所施發,故藉此造「神」字。戰國晚期秦系文字將閃電的「申」形改為雙手持握條狀物的象形,為後世小篆、楷書所從(圖七)。

註十一:《左傳・昭公七年》:「子產曰,鬼有所歸,乃不為厲。」另從《日書》〈詰〉篇中記載不辜鬼、餓鬼內容可知,戰國時期人們認為人若是凶死,或在不正常狀態下死亡,是會變成擾人的鬼的。

註十二:根據《墨子》「古之今之為鬼,非他也,有天鬼,亦有山水鬼神者,亦有人死而為鬼者」,和《日書》中所見各種來源的惡靈名稱,如丘鬼、棘鬼等,可知戰國時期還有許多人鬼之外的惡靈,某些具動物形,如神虫、神狗,前者為能偽裝成人形的大蛇,後者則會「執丈夫、戲女子」。

註十三:「夏首之南有人焉…其為人也,愚而善畏。明月而宵行,俯見其影,以為伏鬼也;仰視其髮,以為立魅也。…凡人之有鬼也,必以其感忽之間,疑玄之時定之。此人之所以無有而有無之時也,而己以定事…。」

參考資料:

王正書

1994 〈甲骨文”魌”字補釋〉,《考古與文物》第三期,頁81-90。

余少紅

2009 〈說”鬼”、”■”〉,《寧夏大學學報》(人文社會科學版),第三十一卷,第一期,頁12-17。

李孝定

1963 〈說異〉,《歷史語言研究所集刊》,第三十四本(下冊),頁435-446。

1982 《金文詁林讀後記》。台北:中央研究院歷史語言研究所。

沈兼士

1935 〈「鬼」字原始意義之試探〉(一),《國學季刊》第五卷,第三期。收入《沈兼士學術論文集》,頁186-202。北京:中華書局。

周忠兵

2013 〈説古文字中的“戴”字及相關問題〉,刊載於復旦大學出土文獻與古文字研究中心編,《出土文獻與古文字研究》(第五集),頁364-374。上海:上海古籍出版社。

徐中舒

1998 《甲骨文字典》。成都:四川辭書出版社。

孫華先

1996 〈鬼神原始形態初探〉,《東南文化》第二期,頁81-86。

國光紅

1993 〈鬼和鬼臉兒 – 釋鬼、甶、巫、亞〉,《山東師大學報》(社會科學版)第一期,頁85-88。

1999 〈魌頭相關字試釋〉,《殷都學刊》第四期,頁7-10。

晁福林

2016 〈卜辭所見商代祭尸禮淺談〉,《考古學報》第三期,頁343-364。

陳健

2020 〈”鬼”字造字原型考辨〉,《紅河學院學報》第十八卷,第四期,頁95-100。

程邦雄

1997 〈”鬼”字形義淺釋〉,《華東理工大學學報》(社會科學版),第三期,頁102-104。

葛英會

2000 〈說祭祀立尸卜辭〉,《殷都學刊》第一期,頁4-8。

童碩

1984 〈鬼字本義考辨〉,《漢語學習》第二期,頁35-36。

蒲慕州

2005 〈中國古代鬼論述的形成〉,刊載於蒲慕州編《鬼魅神魔 – 中國通俗文化側寫》,頁19-40。台北:麥田出版。

趙林

2014 〈說商代的鬼〉,刊載於宋鎮豪主編《甲骨文與殷商史(新四輯):慶祝中國社會科學院歷史研究所建所六十周年》,頁57-96。上海:上海古籍出版社。

鄭宇

2007 〈釋”鬼”〉,《晉中學院學報》第二十四卷,第一期,頁12-15。

劉欣然

2015 〈淺談與”鬼”字有關的幾個字形〉,《邢台學院學報》第三十卷,第一期,頁116-118。