文字的前世今生(下):中國古代文字的起源與發展

漢字有著非常悠久的發展歷程,最早可追溯至商代晚期的甲骨文。由於這種文字帶有強烈圖形特色,考釋工作便成為發現以來最早開展的研究。本文接續漢字在漢代以前的發展歷程,詳細介紹中國古代文字的起源與發展,並說明甲骨文的考釋實與漢代以來的金文研究有關。此專欄為漢字的考釋與中國文字的起源、早期演變等,進階版考古系列文章。

撰文|江柏毅

在許多有關文明起源發展的論述中,文字的出現常被認為是文明的重要特徵,而根據《淮南子・本經》「昔者倉頡作書,而天雨粟,鬼夜哭」所述,中國文字的發明在漢初也同樣被認為是件驚天動地的大事。由於甲骨文是1899年才被意外發現的,因此在漢代人的認知裡,古史傳說人物倉頡所創造的文字肯定不是甲骨文。但話說回來,甲骨文其實也不是中國最早的文字,因為從文字構形、序列和卜辭文法來看,甲骨文都已顯示出成熟的一面,除非在發展過程曾受外來因素影響,這套文字體系在商代晚期以前應該已發展了一段時間。那麼,中國古代文字最有可能的起源時間究竟可以上推至何時呢?相信許多人對此感到好奇。

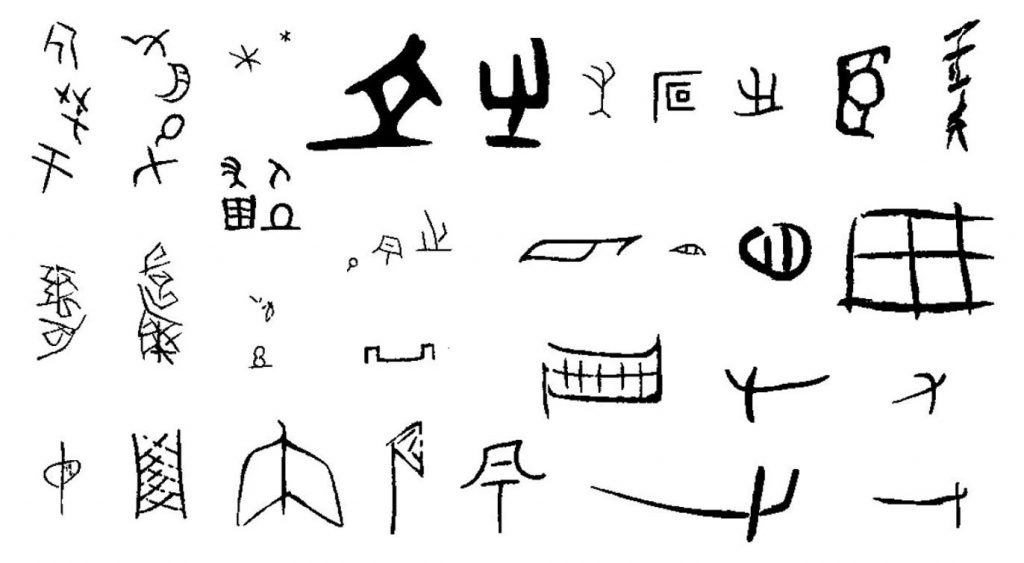

最常被拿來探討中國文字起源的材料是刻劃或書寫於陶器上的史前符號,又稱陶符。雖然這方面的探討在上世紀30年代便已出現(註八),但一直要到1963年《西安半坡》發掘報告中篇幅僅約兩頁半的仰韶文化半坡期陶符(圖一)整理資料引起學界關注後,相關討論才漸漸熱絡起來。隨著中國各地田野考古工作在70年代後全面開展,各地新石器至青銅時代早期許多考古學文化類型(註九),諸如黃河上游的半山文化、馬廠文化;黃河中游的裴李崗文化(賈湖遺址)、河南龍山文化陶寺類型、二里頭文化;渭水流域的大地灣文化;黃河下游的大汶口文化、山東龍山文化;長江中游的大溪、屈家嶺、石家河文化;長江下游的崧澤文化、良渚文化、馬橋文化等,都陸續有了陶符乃至帶刻劃龜甲、石器的發現,文字方面的論證研究也快速增加。

圖一:半坡陶符|來源:作者根據 wikimedia 圖片補增

圖一:半坡陶符|來源:作者根據 wikimedia 圖片補增

許多學者認為,只要這些史前符號在年代和真偽上沒有問題,且在形狀、結構上能夠用以甲骨文為基礎的古文字學方法加以分析、釋讀,即使不直接稱它們為文字,也應視它們為在文字的形成過程中已起著類似文字作用的東西。不過,也有學者堅持這些史前符號必須以文字應具備的形、音、義三大要素來檢視,進而主張它們僅是孤立的圖形。不過,學界對這些史前符號的音、義檢驗在方法上沒有共識,結論也難以令人信服。總體而言,史前符號在中國古代文字起源發展過程所代表之意義受限於材料的零星,研究多帶有相當程度的臆測,由此使得學者間的見解不可避免地多有歧異,迄今難有重大進展。

嚴格來說,將中國各地史前符號聯繫起來探討文字起源的跨文化研究法其實忽略了材料本身具有相當長時間(最早的材料約距今8000年,最晚的材料為商代中期)與空間跨度的缺陷,偏向靜態分析;然而,自新石器時代早期至甲骨文出現的數千年間,東亞大陸各地人群的人口數量、社會組織結構、種族結構、文化表現和演化發展,在受到大範圍氣候環境變遷(註十)、農業出現(註十一)等複雜因素影響下,其實是不斷變動的。各地人群發展及所反映的文化表徵便如選手參加馬拉松競賽,有些在公元前2000年龍山時代結束前後走向新一階段,在更為複雜的早期國家形態下再行融合發展,但有些則隨時間的推移,消逝於歷史洪流。換言之,東亞大陸人群在商周至秦漢時期逐漸形成大一統文化圈之前,其實在文化發展上同時具有連續性與破裂性,並非所有人群文化的發展終點都同歸於商周秦漢,因此使用「是否可以用甲骨文為基礎的古文字學方法加以分析、釋讀」和「是否顯示出與商代金文或甲骨文字形態關係」為條件,來判斷史前符號是否為文字的方法,其實沒有考量到在甲骨文之前,古代中國曾存在多元人群及文字系統的可能;而將所有史前符號都納入以甲骨文字和後期漢字發展邏輯框架進行檢視的作法,其實也犯了拿橘子比蘋果的失誤。

對史前符號的文字論證應按照以下幾個條件進行:(一)符號是否為有意識且結構連貫、重複出現的整體,具有獨特的形狀和系統的使用;(二)是否隨時間推移形成一個區域性系統;(三)是否出現在相對複雜、有文字使用需求的社會發展階段?根據現有的標本量與相關考古脈絡,遺憾地,我們只能暫定大部分的史前符號皆無法確證為文字。其實我們對於中國古代文字的起源發展探討不應捨近求遠,應以商代早、中期資料回溯先商時期(註十二)與更久遠過去的方式進行較為實際。

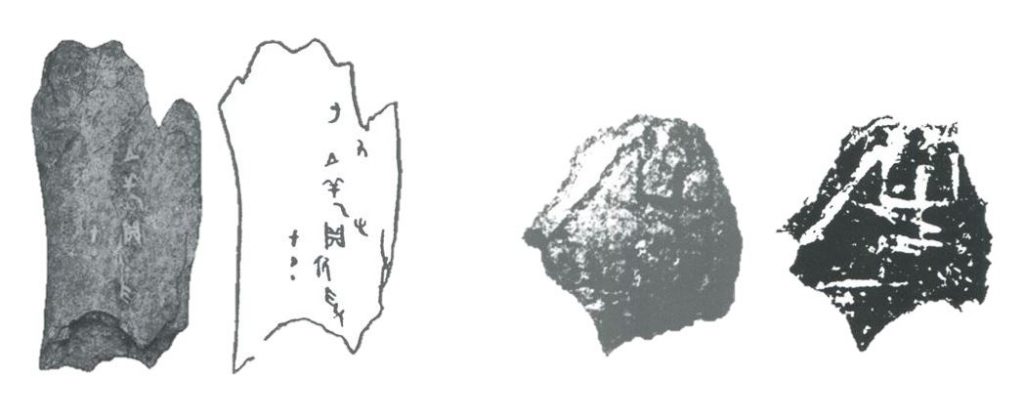

商代早、中期遺址所發現與甲骨文可能有關的遺留,計有河南鄭州二里崗遺址採集到的一件牛肋骨殘段,其上刻有十個符號,或可隸釋為「又亳土羊乙貞从受七月」;另一件二里崗遺址T30探溝所採集的牛肱骨,上頭刻有不完整三角形,中間還有一個符號,或可隸釋為「㞢」字(圖二)。可惜的是,這兩件標本被發現時都已失去了原有考古層位脈絡,年代其實根據的是二里崗遺址無商代晚期文化層這樣的認識推測而來。在二里崗之外,鄭州商城、河南省水利第一工程局工地二里崗上層灰坑、鄭州電力學校夯土坑H10也陸續發現有少量帶符號骨片,年代也應屬商代早、中期。這些骨刻符號在形態上與甲骨文極為相似,無庸置疑說明了在骨片上刻字(符)的傳統於商代早、中期即已流行。

圖二:二里崗遺址帶字符牛肋骨殘段(左)和牛肱骨刻辭(右)|來源:《甲骨春秋-紀念甲骨文發現一百二十周年》

圖二:二里崗遺址帶字符牛肋骨殘段(左)和牛肱骨刻辭(右)|來源:《甲骨春秋-紀念甲骨文發現一百二十周年》

過去也曾有學者整理出商代早期帶銘文青銅器十三件,但從今日角度檢視,實際能肯定屬於商代早期者僅為少數,且亦未能確定銘文為文字或族徽。這些商代早期銘文的字形和鑄造位置與商代後期的同類銘文一致,顯示著承繼關係。

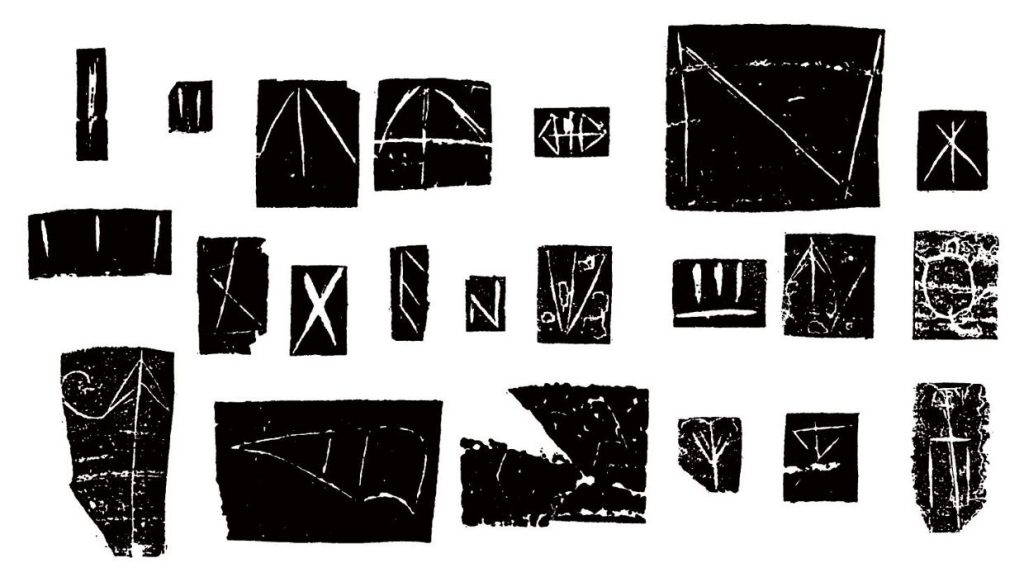

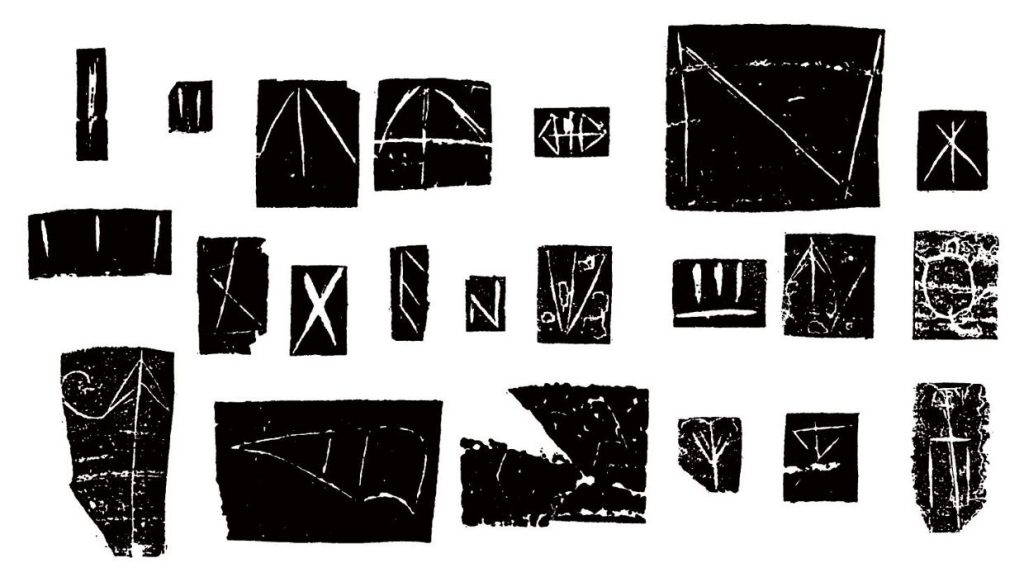

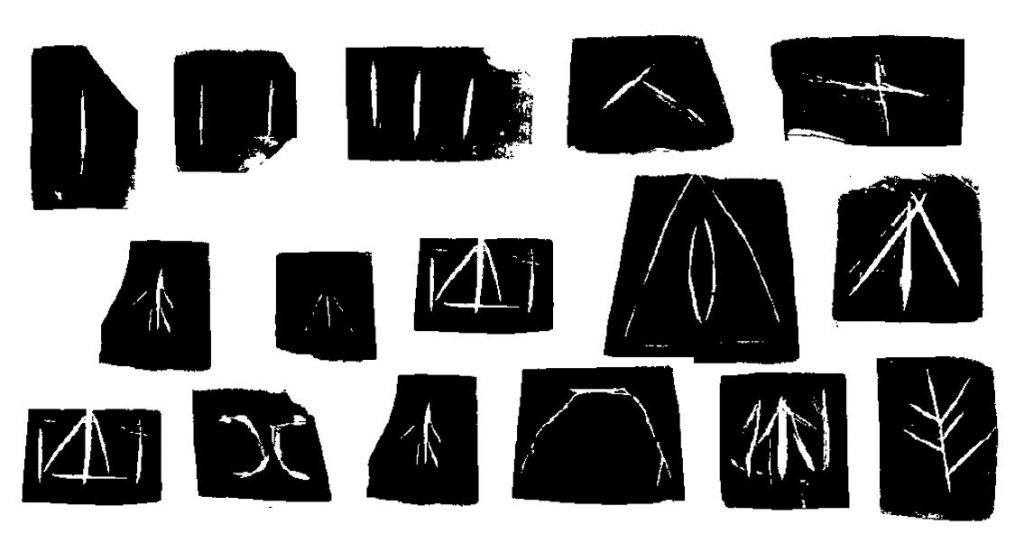

商代早、中期陶符有較多的發現,可粗分為兩類,一類為刻劃陶符,主要發現於鄭州商城二里崗期下層二期、二里崗期上層一期文化層的大口尊口沿內側,類型有三十多種,一般一器一符,但也有一器兩個相同的陶符,或兩個陶符的合文,少部分形態與甲骨文相似(圖三)。河北藁城台西遺址出土七十多件陶器上(圖四)和鄭州西北約20公里的小双橋遺址(圖五)也發現有類似的陶符。小双橋遺址還發現有另一類書寫於陶器上的陶符,年代為商代早期偏晚。這類陶符主要出土於遺址中心祭祀區,多來自牛頭坑、牛角坑及綜合類祭祀坑,載體為陶缸,推測是以毛筆、硃砂書寫於陶缸口沿外表、內壁、腹部表面、內壁及器蓋表面,因此又稱作朱書陶文,在形態上部分也與甲骨文相似,應屬同一體系。

圖三:鄭州商城所發現的陶符(部分摘錄)|來源:《鄭州商城:1953-1985年考古發掘報告》

圖三:鄭州商城所發現的陶符(部分摘錄)|來源:《鄭州商城:1953-1985年考古發掘報告》

圖四:藁城台西遺址所發現陶符摹本(部分摘錄)|來源:《藁城台西商代遺址》

圖四:藁城台西遺址所發現陶符摹本(部分摘錄)|來源:《藁城台西商代遺址》

圖五:鄭州小雙橋遺址所發現的陶符(部分摘錄)|來源:《鄭州小双橋1990-2000考古發掘報告》

圖五:鄭州小雙橋遺址所發現的陶符(部分摘錄)|來源:《鄭州小双橋1990-2000考古發掘報告》

綜合上述,由於商代早、中期骨刻符號、青銅器銘文和陶符都與商代晚期文字、銘文具有相似性,因此商代早、中期為商代文字發展期的看法應無疑義。另外,江西吳城遺址和新干大洋洲大墓所發現的刻劃符號其實也能帶給我們有關中原地區文字發展的一些啟發。

吳城遺址年代介於商代中期與殷墟晚期之間,所出土的陶、石和原始瓷中發現有一百二十件帶符號標本,均勻分布在一期至三期文化間。這些符號的結構布局許多與甲骨文、金文相似,其中第一期標本上有以四個、七個或十個連續排列而成的組合符號最受重視,很可能說明了它們具有記事功能,因此是文字(圖六)。大洋洲大墓的年代相當於吳城遺址二期,約商代中期,其中原始瓷罐、甕和大口尊上發現有多種刻畫記號,與吳城所見相似。相距僅約二十公里的吳城遺址與新干大洋洲大墓都位於鄱陽湖以南的贛江流域,遠離以中原為核心之商文化分布範圍,出土文物卻帶有明顯的商文化風格及地方特色,表示當地人群的文化發展與商文化的南向影響有關。由此推知,在青銅鑄造技術之外,文字也應是在地人群於吸收商文化的基礎下,結合在地偏好所發展而來的產物,我們也因此有理由相信至遲在商代中期,以中原為核心之商文化分布範圍內,文字的發展程度應與贛江流域相似,甚至更高。文字在中原地區的發展至遲於商代中期以前應已趨於成熟。

圖六:江西吳城遺址所發現的刻劃符號摹本(部分摘錄)|來源:《吳城:1973-2002年考古發掘報告》

圖六:江西吳城遺址所發現的刻劃符號摹本(部分摘錄)|來源:《吳城:1973-2002年考古發掘報告》

那麼,先商時期是否有與商代文字有關的發展呢?中國考古學界對先商時期考古遺留的探索始於上世紀70年代末,當時以古史傳說中商先公先王活動區域及都城地望為線索,探索區域集中於豫東、魯西南和豫北、冀南一帶。在經過了40多年的田野工作與研究後,多數學者根據商文化典型器物陶鬲的造型演變譜系回溯追尋,認為豫北、冀南以”漳河類型”為中心的下七垣文化第一至第三期遺存較可能屬於先商文化遺存。不過,考古學者也從器物風格類型變化現象意識到先商文化在轉變為商代早期文化的過程中,可能有一段與周鄰文化(如岳石、二里頭文化)互動交融的過程;換言之,商代早期文化並非先商文化的單線延續,而是在多元文化隨時間推移不斷互動融合下,最終以下七垣文化為主體發展而來的物質文化表現。由此認識切入先商時期史前符號與商代早期文字的承繼關係問題,我們可以試著從下七垣、岳石和二里頭文化遺址所發現的史前符號遺留來探討。

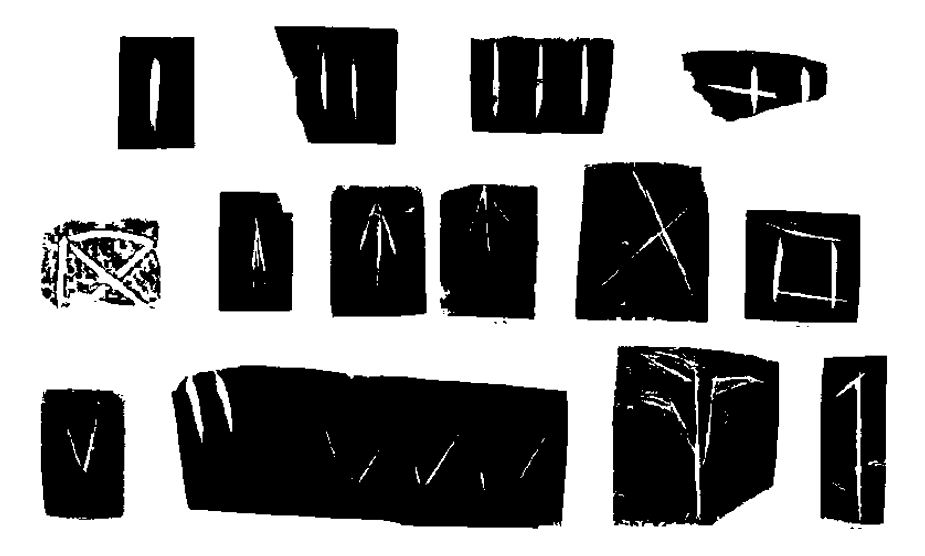

下七垣與岳石文化所發現的史前符號目前僅見於河北磁縣下七垣遺址第三文化層出土的兩件下七垣文化刻劃陶符,以及山東桓台縣史家遺址祭祀坑H:232、H226出土的兩件岳石文化羊肩胛骨帶符號卜骨。二里頭文化方面,河南新密黃寨遺址二里頭文化二期文化層的灰坑H1曾出土一件牛肩胛卜骨,上刻有二符號(圖七)。上述史前符號與商代早、中期陶符、骨刻符號風格相似,但因為標本多已殘斷,原本可能透露更多訊息的符號早已佚失,再加上這幾個史前符號大多痕跡模糊,在甲骨文也中找不到相近的對照,因此無法隸釋。

圖七:下七垣文化陶符(1)、岳石文化帶符號卜骨(2),和二里頭文化卜骨符號摹本(3)|來源:〈磁縣下七垣遺址發掘報告〉、〈山東桓台縣史家遺址岳石文化木構架祭祀器物坑的發掘〉、〈河南密縣黃寨遺址的發掘〉。

圖七:下七垣文化陶符(1)、岳石文化帶符號卜骨(2),和二里頭文化卜骨符號摹本(3)|來源:〈磁縣下七垣遺址發掘報告〉、〈山東桓台縣史家遺址岳石文化木構架祭祀器物坑的發掘〉、〈河南密縣黃寨遺址的發掘〉。

二里頭文化諸遺址,如河南偃師二里頭第三期、伊川南寨、高崖、洛陽皂角樹、澠池鄭窯、鄭州大師姑、方城八里橋、陝西商縣紫荊、陝縣西崖等,也發現有大量刻劃陶符,說明曾在較大的區域範圍內流行。據不完全統計,這些陶符不少於64種,載體較固定,絕大多數刻在尊、罐類器物口沿或肩部,以刻在大口尊口沿上最常見,一般一器一符,僅少數刻劃多字,且互不相連(圖八)。這些陶符和二里頭第四期(約先商至商代早期)(圖九)、商代早、中期的刻劃陶符也有些許圖畫性的相似,但也可能其相似性只在於簡筆風格,而實無文化承繼關係。

圖八:河南偃師二里頭遺址第三期陶片所發現的刻劃陶符(部分摘錄)|來源:《偃師二里頭1959-1978年考古發掘報告》

圖八:河南偃師二里頭遺址第三期陶片所發現的刻劃陶符(部分摘錄)|來源:《偃師二里頭1959-1978年考古發掘報告》

圖九:河南偃師二里頭遺址第四期陶片所發現的刻劃陶符(部分摘錄)|來源:《偃師二里頭1959-1978年考古發掘報告》

圖九:河南偃師二里頭遺址第四期陶片所發現的刻劃陶符(部分摘錄)|來源:《偃師二里頭1959-1978年考古發掘報告》

儘管二里頭文化出土卜骨符號、刻劃陶符與商代早期字符具有相似性,但彼此之間是否有承繼關係仍難以確證,因此可說甲骨文在先商時期的發展,如果有,面貌也是不甚清晰的。儘管如此,這並不能全盤否定甲骨文在商代以前便有所發展,以及甲骨文源自於與二里頭文化的可能,因為《尚書・多士》中曾提到:「惟殷先人有冊有典;殷革夏命」,《論語・為政》也提及:「殷因於夏禮,所損益,可知也;周因於殷禮,所損益,可知也」。兩條後世文獻提及先商時期商人已有典籍,且商文化承襲自夏;許多中國考古學家甚至認為二里頭文化在相當程度上,可能便是古史記載的夏朝遺留(註十三)。

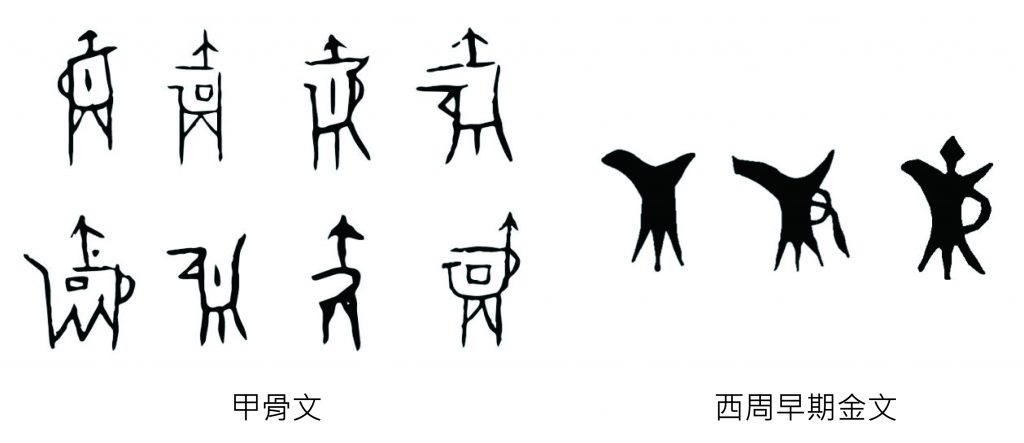

其實從甲骨文和西周早期金文一些描繪器物的象形字來看,我們似乎也能夠找到商代文字與二里頭文化的關聯性。以「爵」字為例,甲骨文和西周早期金文所摹爵的外型為長流上翹、無柱(或單柱)、束腰、平底(圖十一),實物僅見於二里頭文化至商代早期,而在商代晚期已不可見。由於象形字的創造必然是模仿造字者親眼所見、實際生活使用的器物形態,因此爵字很可能在二里頭文化時期就被創造出來了。類似的案例也見於甲骨文中和「酉」字有關的「酒」、「尊」、「奠」、「飲」等字形(圖十二)。甲骨文字所摹酉之器物可能是流行於二里頭文化三期至商代早、中期的大口尊,同類器物在商代晚期已十分罕見。這些例子都暗示著有些商代文字很可能在二里頭文化時期便已被創造,並一直延續到商代晚期。

圖十:甲骨文與西周早期金文的「爵」字|來源:江柏毅

圖十:甲骨文與西周早期金文的「爵」字|來源:江柏毅

圖十一:各種以大口尊為造字創意的甲骨文字形|來源:江柏毅

圖十一:各種以大口尊為造字創意的甲骨文字形|來源:江柏毅

綜上所述,我們可以體認到,對中國古代文字起源與發展的追尋是既有趣也頗具難度的。趣味所在,在於一個偶然的新發現有時便能產生許多新問題,並迫使學界去思索、解釋,甚至重新檢視既有研究框架。困難之處也在於即便不斷有考古新發現,我們所能夠掌握的材料量仍舊過少,再加上大部分材料的年代都相當久遠,因而使得對於種種器物符號的研究不免帶有推測性。

中國文字的發生,目前只宜保守上推至先商時期至商代早期之間,約莫2000 BC,而非許多人根據各類史前陶符所推定的,具有6000年的悠久歷史。近年山西襄汾陶寺遺址H3403灰坑出土的陶扁壺上有兩個以硃砂為顏料書寫的符號,在公布後曾引起學術界極大關注。扁壺兩面各有一個符號,其中之一隸釋為「文」,與甲骨文的「文」字相近,學者多數同意;第二個符號的釋讀則有較大歧異,或釋為「堯」字,認為陶寺是傳說時代唐堯之都;或釋為「邑」字,認為「文邑」為傳說時代夏禹之都(圖十二)。這件扁壺根據出土脈絡,年代約落在2000 BC。2006年陶寺遺址IH64灰坑又出土一片扁壺殘陶片,內壁也出現以硃砂書寫的符號,但此陶片過於殘破,符號外形不清。目前陶寺遺址出土的史前符號數量過少,因此仍難以確證上述二例為文字,期望未來我們能有更多的考古發現來證成或補充目前對於中國古代文字起源與發展的看法。

圖十二:山西臨汾陶寺遺址發現的陶扁壺史前符號|來源:《襄汾陶寺—1978-1985年考古發掘報告》

圖十二:山西臨汾陶寺遺址發現的陶扁壺史前符號|來源:《襄汾陶寺—1978-1985年考古發掘報告》

註釋:

註八:考古學家上世紀30年代便在山東濟南章丘的城子崖遺址下層陶片和長江下游環太湖區的良渚文化陶器上發現有刻劃符號,也在甘肅半山和青海馬廠兩種類型遺址所收集的陶器上也發現有幾種彩繪符號。由於這些發現年代偏早,且適逢戰亂,所引發的文字起源探討有限。

註九:考古學文化是早期文化歷史學派考古學家在分析出土遺留時所創造,用以代表特定時空下一定區域內所出現具相似風格物質文化遺留的詞彙,通常以陶器、石器類型、建築形式、墓葬特徵等條件進行定義,所強調的是物質文化間的連結,並不一定涉及過去真實的人群。換言之,考古學文化並不總是與民族、特定人群相關。

註十:東亞大陸自新仙女木期(Younger Dryas)結束後(約9600 BC),氣溫便急速上升,至9000 BC達今日水準,並在全新世氣候最適宜期中期(Mid-Holocene climatic optimum)達到最高峰,當時中國西北的氣溫較今日水準高約攝氏3至4度,華北、東北高約攝氏3度,長江流域高約攝氏2度,南中國則高約攝氏1度。大約在3000 BC左右,東亞大陸氣候轉趨寒冷乾燥。東亞大陸的海平面同樣在新仙女木期結束後至4000 BC間呈現三波快速上升,達到今日水平。4000至3000 BC間為海進期,此後至商代開始曾出現多次的海進與海退。東亞季風可深入東亞大陸之區域也逐漸由7000 BC可達西北內陸,在4000 BC退居長江流域,並在1000 BC再度退往嶺南一線,使得東亞大陸西、北區域由濕潤轉趨乾燥。

註十一:仰韶時代(5000至3000 BC)農業逐漸成為大部份東亞大陸人群主要的生業模式,人口在大約4000 BC後開始急速成長,村落數量、規模隨之擴大,並形成更為複雜的社會結構。人口壓力也導致人群流向可耕地的邊緣進行開發。人口的擴張也導致龍山時代(約3000至2000 BC)人群有著更為頻繁、緊密的移動遷徙與多元互動交流。

註十二:先商時期指的是自商的始祖契至湯建立商朝這段期間。根據殷墟卜辭和《史記・殷本紀》所記載的商先公先王共歷十四世,因此估算先商時期大約落在考古學定義的龍山時代末期至二里頭文化一至三期,約公元前2100/2000年至1600年間。

註十三:中國考古學界研究迄今尚無法找尋到如甲骨卜辭般的證據,證實夏朝同商朝一般,同屬信史時代王朝。但從二里頭遺址所見聚落、宮殿規模、二里頭遺址群的聚落規模大小呈四級分級,和接近於古史記載的碳十四年年代數據來看,目前也只有二里頭文化較遺存堪稱具有"王朝"的規模。整體來說,二里頭是否為夏,目前是個無法證真也無法證偽的問題。

參考資料:

中國社會科學院考古研究所(編著)1999 《偃師二里頭1959-1978年考古發掘報告》。北京:中國大百科全書出版社。

中國社會科學院考古研究所(編著)2013 《中國考古學・夏商卷》。北京:中國社會科學出版社。

中國社會科學院考古研究所、山西省臨汾市文物局(編著)2015 《襄汾陶寺—1978∼1985年考古發掘報告》。北京:文物出版社。

王双慶、楊鑫 2014 〈甲骨文與商代文字〉,《大眾考古》第四期,頁73-78。

江西省文物考古研究所、樟樹市博物館 2005 《吳城:1973-2002年考古發掘報告》。北京:科學出版社。

江西省文物考古研究所、江西省博物館、新干縣博物館 1997 《新干商代大墓》。北京:文物出版社。

李孝定 1986 《漢字的起源與演變論叢》。台北:聯經出版社。

李建民 2007 〈陶寺遺址出土的朱書"文"字扁壺〉,《襄汾陶寺遺址研究》,頁620-623。北京:科學出版社。

李運富(主編) 2019 《甲骨春秋-紀念甲骨文發現一百二十周年》。北京:商務印書館。

李學勤(主編) 2004 《中國古代文明與國家形成研究》,上編,第一篇第三章〈文字的出現與文明社會〉,頁132-189。台北:知書房出版社。

河北省文物研究所(編著) 1985 《藁城台西商代遺址》。北京:文物出版社。

河北省文物管理處 1979 〈磁縣下七垣遺址發掘報告〉,《考古學報》第二期,頁185-214。

河南省文物研究所 1993 〈河南密縣黃寨遺址的發掘〉,《華夏考古》第三期,頁1-10。

河南省文物考古研究所(編著) 2001 《鄭州商城:1953-1985年考古發掘報告》。北京:文物出版社。

河南省文物考古研究所(編著)2012 《鄭州小双橋:1990-2000年考古發掘報告》。北京:科學出版社。

范毓周 1999 〈甲骨文研究的歷史、現狀與未來展望〉,《史學月刊》第一期,頁8-17。

范毓周 1999 〈甲骨文研究的歷史、現狀與未來展望〉(續),《史學月刊》第二期,頁2-4。

張光裕 1981 〈從新出土材料重新探索中國文字的起源及其相關的問題〉,《中國文化研究所學報》,第十二卷,頁91-151。

張光遠

張光裕 2020 〈商代金文為正體字甲骨文為簡體字說〉,《古物瑰寶考說文集-金文早於甲骨文及春秋晉國〈子犯龢鐘〉大揭密》,頁184-191。台北:國立故宮博物院。

陳昭容 1986 〈從陶文探索漢字起源問題的總檢討〉,《中央研究院歷史語言研究所集刊》57.4,頁699-762。

陳昭容 2016 〈漢字起源與先秦漢字文化圈形成的初步探索〉,《中國史新論.古代文明的形成分冊》,頁111-164。台北:中央研究院.聯經出版公司。

許進雄 2020 《文字學家的甲骨學研究室》,第一、二堂課〈甲骨文的發現〉、〈中國文字有多少年的歷史〉,頁17-33。台北:台灣商務印書館。

淄博市文物局等 1997 〈山東桓台縣史家遺址岳石文化木構架祭祀器物坑的發掘〉,《考古》第十一期,頁1-18。

楊寬 1997 《戰國史》,第十二章第一節〈文字的變革和書法的起源〉,頁611-613。台北:台灣商務印書館。

臧振華 2013 〈甲骨文與公眾考古學〉,《古今論衡》第二十五期,頁52-60。

Boltz, William G. 1986 Early Chinese Writing, World Archaeology, vol. 17, no. 3, pp. 420-436.

Demattè, Paola. 2010 The Origins of Chinese Writing: the Neolithic Evidence, Cambridge Archaeological Journal, Vol. 20(2), pp. 211-228.

Keigtley, David N. 2006 Marks and Labels: Early Writing in Neolithic and Shang China. In Miriam T. Stark (ed), Archaeology of Asia. pp. 178-201. Malden: Blackwell Publishing.

Li Liu. 2000 The Development and Decline of Social Complexity in North China: Some Environmental and Social Factors. Bulletin of Indo-Pacific Prehistory Association, vol. 20, pp. 14–34.

Li Liu and Xingcan Chen. 2006 Sociopolitical Change from Neolithic to Bronze Age China. In Miriam T. Stark (ed), Archaeology of Asia. pp. 149-176. Malden: Blackwell Publishing.

Li Liu and Xingcan Chen. 2012 The Archaeology of China: From the Late Paleolithic to the Early Bronze Age. Cambridge: Cambridge University Press.

Wei Liu and Max Aiken. 2004 Origins and evolution of Chinese writing systems and preliminary counting relationships, Accounting History, vol. 9, no. 3, pp. 25-51.

專欄作者簡介: