曾被釋為「巴」的甲骨文字與《說文解字》裡的「巴蛇食象」

甲骨文中有個象人跽坐的獨體字,字形特點為拉長而下擺的手臂,手臂前端有著一或兩個與手臂內側相連且、斜出向下的短橫畫。這個字的隸定始終有所爭議,雖然釋作「巴」較受支持,但學界抱持的多是可備一說的態度。該字的造字初義不明,有巴蛇說、蛇形與人形複合體說、象婦女懷孕,用手護住便便之腹之說,以及專指臂長、手大又善於攀爬的人群之說。透過傳世文獻內容檢索、古文字字形類比,可知上述諸說均不正確。透過該字異體字的仔細觀察,可知該字所象其實是跽坐之人雙臂下垂之形,所欲表現的可能是拱手,極可能描繪的是古人席地而坐、拱手揖跪之形,反映商代晚期的跪拜禮,該字應釋作「揖」。

撰文|江柏毅

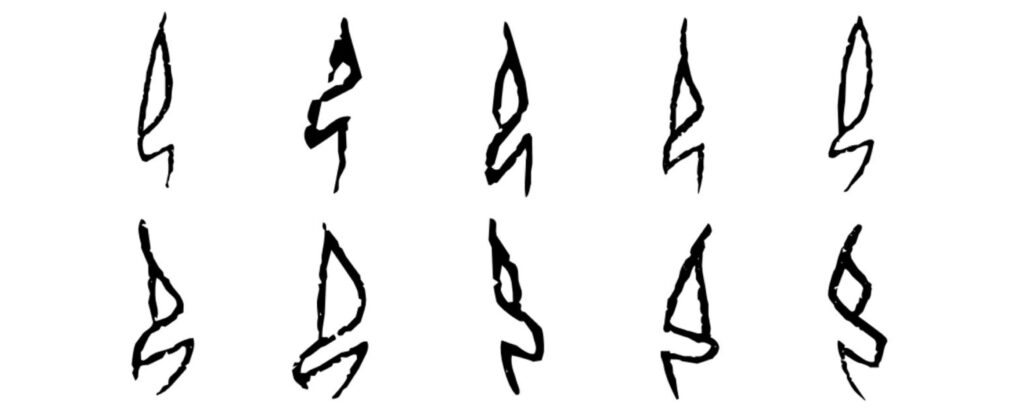

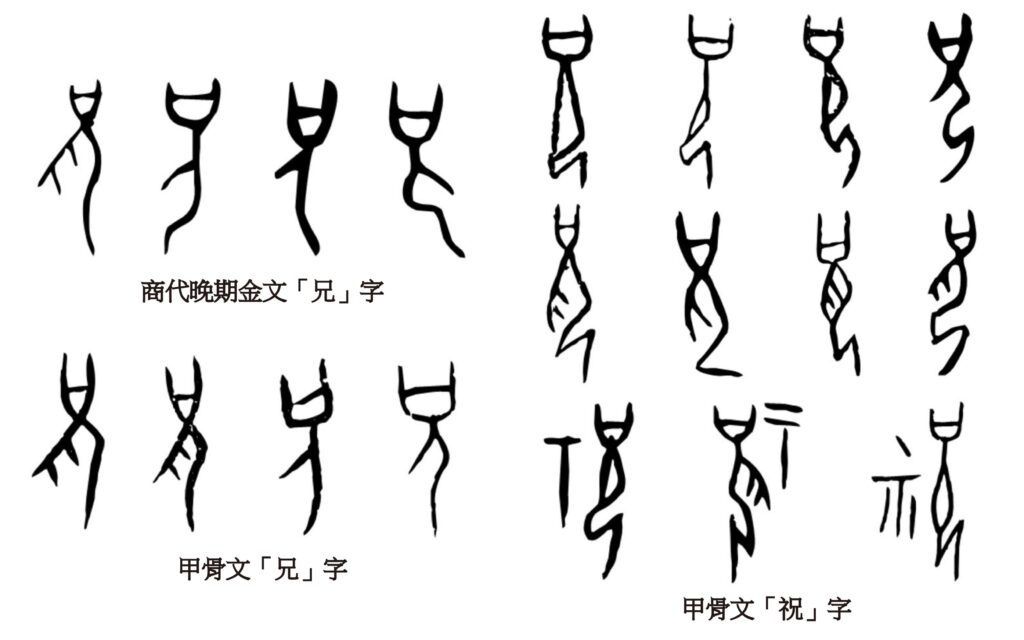

甲骨文中有個象人跽坐的獨體字,字形特點為拉長而下擺的手臂,手臂前端有著一或兩個與手臂內側相連且、斜出向下的短橫畫,似乎是用於强調手臂前段的某種特徵。該字另有數量極少的異體,一種在腹部前多了個如小點般的短筆,另一種則是字形中段多了道斜筆或是圓弧,使身軀整體看似封閉形,身軀內部或也有如小點般的短筆(圖一)。在卜辭中該字都用作方國名或族名,商王曾多次派兵進行征討。學界對這個字的隸定有所爭議,而曾有「巴」、「兒」、「夷」、「卩」(或「卪」)、「印」等說,其中又以「巴」較受支持,此說最早見於1934年出版的《甲骨文編》附錄,編者孫海波在該字下注云:「唐蘭釋巴」,並未記載釋字原由(註一),也由於學界長期未能探討出「巴」以外更適切的釋字,但釋作「巴」也沒有決定性證據,所以對該字隸定為「巴」,學界多抱持可備一說的態度。

如果該字確實釋作「巴」,那麼它的造字初義為何?若參考許慎在《說文解字》中的說明:「巴,虫也。或曰:食象蛇。象形。凡巴之屬皆从巴」,「巴」是一種能吞食大象的巨蛇(註二)。近代學者章炳麟在《文始》在肯定許慎之餘補充道:「《山海經》曰:『巴蛇食象,三歲而出其骨。』則巴蛇爲本義。」

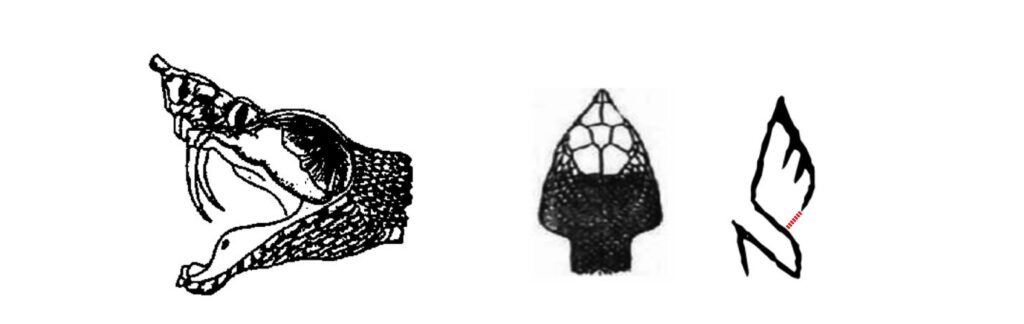

過去也有學者依循著「巴」為蛇的思路,並從甲骨文「羌」字似人形頭上有著羊角的綜合體得到啟發,提出該字為蛇形與人形複合體的看法。他詮釋該字看似人形手臂前端的幾筆短橫畫其實是蛇口的兩根管狀毒牙(圖二),看似人形的筆劃其實不是描繪人,而是蛇頭的一部份。該學者想像,若將看似跽坐人形筆畫的長臂頂端與膝蓋處相連、合攏,整體字形便像刻意強調頭部有著兩根大毒牙的大頭蛇(圖二)(註三)。他們也依循《說文解字》裡「巴,虫也」、「虫,一名蝮。博三寸,首大如擘指,象其臥形」的線索,提出巴即虫、虫即蝮,故巴即蝮的推論,之後又透過早期傳世文獻中所記載蝮虫為中國南方一種毒蛇的結論,再參考清段玉裁引郭璞對蝮蛇又名「反鼻」(即翹鼻)解釋,以及《開寶重定本草》(該學者訛誤為李時珍《本草綱目》)中提到白花蛇即翹鼻蛇之說,總結「巴」為俗稱五步蛇或百步蛇(白花蛇也是俗稱之一)的尖吻蝮(Deinagkistrodon acutus)。但「巴」字的造字初義真的可以這般輾轉理解為蛇嗎?我們不妨從商代晚期確實表「蛇」的文字比對來進行探討。

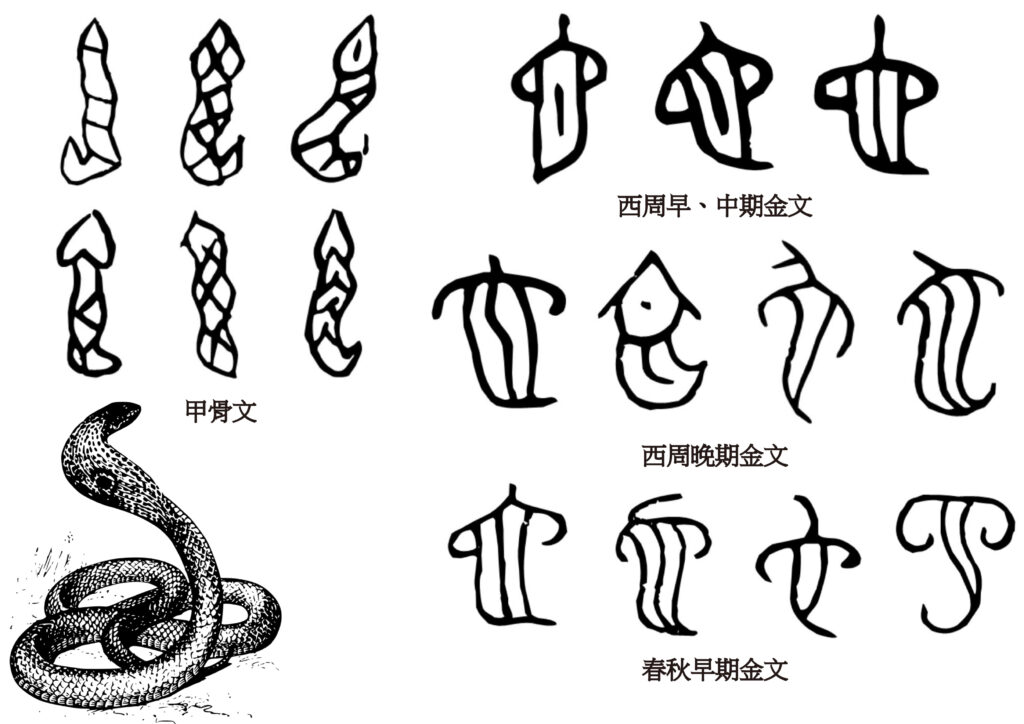

商代晚期金文與甲骨文並無「蛇」字,但甲骨文的「它」字即蛇的象形目前是可以肯定的(圖二)(註四)。兩周金文的「它」字則承繼自甲骨文字形,中間一豎筆為蛇身花紋的簡化,而省去豎筆的字形則見於西周晚期至春秋早期間。由於後來的「它」字被借用作第三人稱代詞,古人便將「它」另添「虫」旁,以表示其「蛇」之本義。將甲骨文的「它」與上揭隸定為「巴」的字進行比對,可知該字之造字初義為蛇的說法大有問題,畢竟兩字字形有顯著差異。

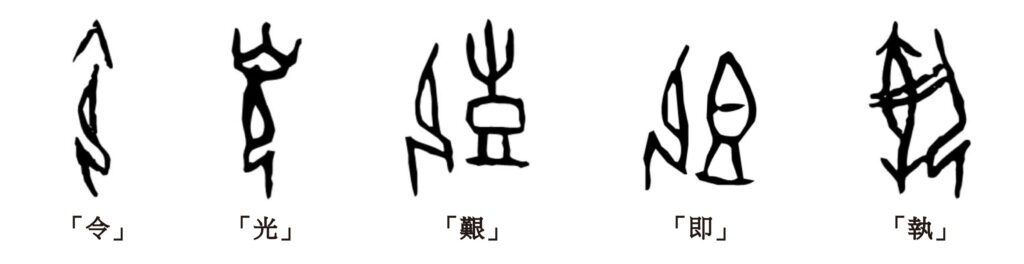

甲骨文中象跽坐之人的字形隸定為「卩」(圖四),而從甲骨文中从「卩」的諸多文字的造字初義來看,如會張口向跽坐之人發號施令的「令」字、象火在跽坐之人上表光明的「光」字、會一人在鼓旁守候,以便擊鼓報告艱險之事的「艱」字、象人跽坐於呈滿食物的食器前就食之形的「即」字,以及象一人跽坐,雙手被銬鎖之形的「執」字等(圖五),「卩」這個構件向來都是明確用於表人跽坐之形的,也因此將上揭主流隸定為「巴」的甲骨字主結構同樣解釋為人跽坐之形才是正確的。

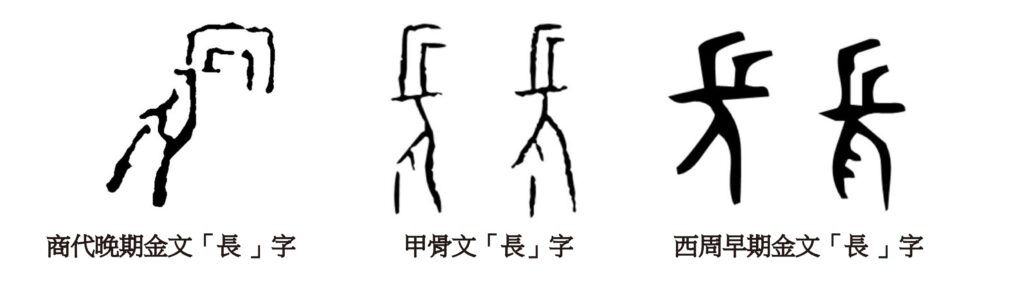

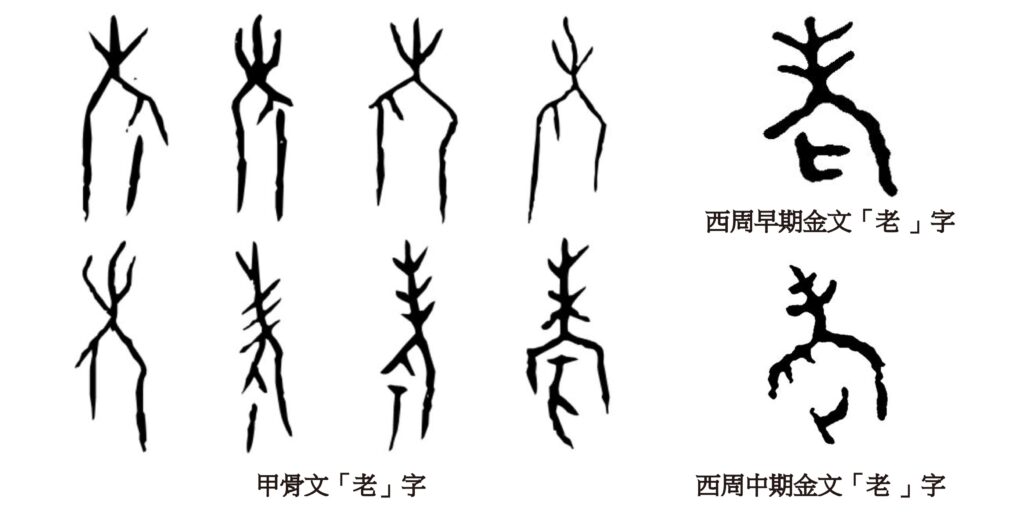

那麼該字手臂前端的斜下數筆短橫畫又該如何理解呢?這個問題可從一些商代晚期金文和甲骨文的「兄」和「祝」字(圖六)獲得認識。商代晚期金文和甲骨文的「兄」和「祝」字形特徵都有著大口,「兄」字「口」下為人側立之形,「祝」字則為跽坐之形,晚期寫法則可見人形一側另添有「示」(神主)作為偏旁。「兄」字的造字初義是表人張口說話之意。由於古時以兄長為尊,兄長是命令者,而有督率諸弟的責任,故文字从口,在卜辭中「兄」字即表兄長。至於「祝」字則是描繪古時巫祝跽坐於神主之前念念有詞向天祝禱的景象,而在卜辭中「祝」字表動詞的祝禱或祭禱。無論是「兄」或「祝」,部分字形皆可見到與上揭主流隸定為「巴」的字同樣於手臂前端有斜下的數筆短橫畫,如果將它們也詮釋為蛇的管狀毒牙,那麼「兄」、「祝」二字的造字初義便難以理解了。若再參考甲骨文和金文部分「長」和「老」字(圖七、八),其手臂前端也可見斜下的短橫畫,手臂前端之下皆有用於表老者所持長杖的豎筆,故這些字手臂前端斜下的短橫畫應理解為手掌(或手指),表覆手形較為合理。

另有學者從早期傳世文獻中「巴」字是否具有蛇之含意進行檢視,同樣也發現其實沒有任何一處實例可資為證。在早期文獻裡「巴」都只作爲部族名、國名或地名使用,如「巴人」、「巴浦之犀」、「乘舟出於巴」、「遠使于巴、越、齊、荊」、「西有巴、戎」等,而上揭《山海經》中的「巴蛇食象」也應理解為巴地之蛇才正確(註五),許慎認為「巴」為「食象蛇」,純粹只是對「巴蛇食象」的誤解以及對小篆「巴」字(圖一)如蛇形般的附會與望文生義。

也有學者以湖南衡山土語「巴肚」指婦女懷孕為據,並藉由甲骨文「孕」字象人「身」中有「子」之形的觀察(圖九),與上揭主流隸定為「巴」的字進行比較,提出該字造字初義即象婦女懷孕,用手護住便便之腹的看法,進而演繹「巴蛇」指的不是巴地之蛇,而是一種胎生大蛇的結論。此說最主要的問題在於引以為據的「懷孕」字形在目前所發現的三十九個字例中僅佔四例,可說是特例,且無法有效解釋為何大多數字例都僅以拉長下擺手臂為特徵的問題(註六),而使用現代語音推演前代文字其實也有過度解讀的問題。

還有學者以該字的常見字形作為釋「巴」的基礎,認為該字特別強調的是人有著大又長的手,故造字本義是指臂長、手大又善於攀爬的人群,也就是古史記載生活於今日中國重慶、湖南西北及湖北西南一帶崎嶇山地,出入交通往往需攀爬的巴人,但如此看法其實有先射箭再畫靶的問題。儘管如此,該名學者觀察到了上揭主流隸定為「巴」的異體字形特點,正確指出其腹部前如小點般的短竪筆,或字形中段斜筆、圓弧所欲表現的,其實是另一只下垂的手臂。筆者認為之所以將手臂簡化成小點、斜筆或圓弧,純粹是刻寫空間有限之故。既然另一只手臂已明確強調了手臂頂端的手掌、手指形,自然另一只手臂便無需另行細緻刻劃。

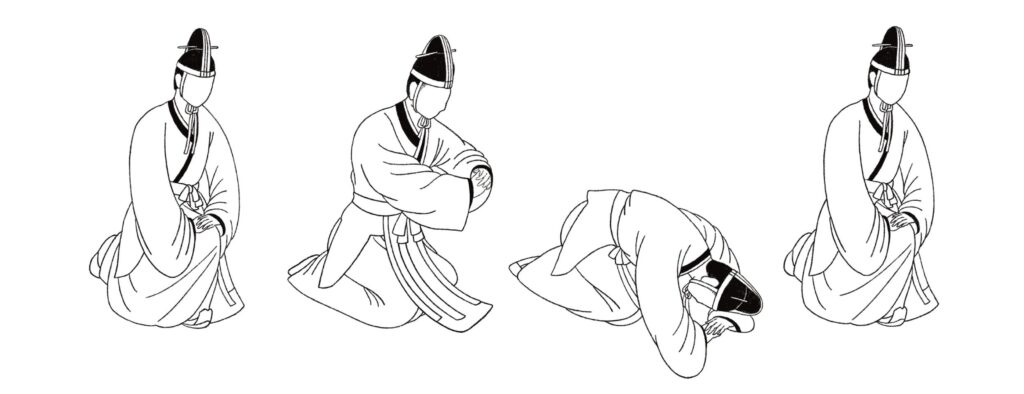

這個字真正之所象為跽坐之人雙臂下垂之形,常見字形僅有一臂是因為側視描繪的關係,手臂前端特別強調其手指或手掌形,所欲表現的可能是拱手,因為拱手時兩手成一環形,在側視強況下能以二指表現之。這個字極有可能描繪的是古人席地而坐、拱手揖跪之形(圖十),反映的是商代晚期的跪拜禮(註七)。近年有學者根據春秋金文及戰國楚系簡帛文字中的「咠」和从「咠」之字(圖十一),推測該字應釋作「揖」才對,但東周時期的「咠」字上有「口」形,並不見於上揭主流隸定為「巴」的甲骨文字,故釋作「揖」目前也只能算另備一說,期待未來能有西周時期金文字形出土,補上商代晚期和東周文字間的演化缺環。

註釋

註一:唐蘭於1939年出版之《天壤閣甲骨文存并考釋》中也未解釋該字釋為巴之道理。

註二:學者們對「巴蛇食象」的理解除了有某地的巨蛇確實吞食了大象的詮釋外,還有認為以「吞象」僅是誇飾來表蛇之巨大,畢竟現實世界中即便是巨大如蟒,也是難以吞食一頭大象。隨著研究的深入,另還有蠶蛹吞食蠶繭的訛誤說、以蛇、象為圖騰的氏族爭鬥說、農業民族驅逐狩獵採集族群說等,但均無有力證據。

註三:該學者認為這個蛇形與人形複合體的文字由於在造字之初人形較蛇形占比為高,故刻意沒有將似人形之長臂與膝蓋處相連、合攏,但該字隨著字體的隨時間推移、簡化,字體中的蛇形成分才開始凸顯,如小篆的「巴」字。

註四:最早的「蛇」字見於東漢許慎所收錄的「它」字或體,是一個从「虫」从「它」的字。根據《說文解字》:「它,虫也。从虫而長,象冤曲垂尾形。上古艸居患它,故相問無它乎。凡它之屬皆从它。蛇,它或从虫」,可知「它」在古時表蛇。甲骨文的「它」字曾被誤釋為「蠶」,也曾與甲骨文的「虫」字相混,共同歸為蛇類,但「虫」實為蟲形。在甲骨卜辭中「它」為祭祀對象,指旁系先王,或作人名、地名或族名使用,而未有表其造字初義的例子。

註五:在《山海經》中「巴」見於《海內南經》和《海內經》,共六處,其中四處「司神于巴」、「西南有巴國」、「後照是始爲巴人」、「有巴遂山」用作國名、族名、地名,用法與早期文獻一致,另兩處為「巴蛇食象」、「在巴蛇西北」,語法結構與前四處相同,都是作修飾語使用。《山海經》中「蛇」字有百餘個,與「巴」字的使用極為不同,兩者是無法在替換後而可理解的。

註六:該學者主張大腹中有小點的字形是該字最原始的形貌,而只見拉長而下擺手臂特徵的常見字其實是經由簡省腹中小點和大腹而來的晚期字,但其實許多僅見以拉長下擺手臂特徵的常見字也出現於商王武丁時期的賓組卜辭,年代也屬早期,而將一個字造字初義最核心的腹部特徵簡省掉,也是難以理解的,故整體而言此說並不正確。

註七:此為推測,因商代跪拜禮不見於文獻,也未存於考古資料。元代初年成書的《事林廣記》記載時人「凡相跪,其式用兩手相迭按于右膝,左足先跪,次以右足從之,複叉手架于頸下。禮畢,仍舊以兩手相迭,齊按右膝而起。凡參見官員及尊長,或平交相敬者,用此禮。」習跪之法為「凡習跪之法,以右手加左手之上,齊按右膝,先屈左足,次屈右足,然後叉手至胸,如相揖。儀畢,先起右足,又以右手迭左手齊按右膝而起。」商代晚期時人均席地而坐,可能也有類似元代初年的跪拜禮。《尚書・康王之誥》記載西周第三代天子康王時「太保暨芮伯咸進,相揖。」揖即拱手行禮。

參考文獻

- 杜勇

2010〈說甲骨文中的巴方 – 兼論巴非姬姓〉,《殷都學刊》第三期,頁1-5。 - 谷彬

2016〈再論「巴」之本義爲五步蛇 - 與曹定雲先生再商榷〉,《殷都學刊》第一期,頁23-28。 - 谷彬、劉雁

2012〈釋「巴」- 兼與曹定雲先生商榷〉,《殷都學刊》第三期,頁11-16。 - 何琳儀、房振三

2008〈釋巴〉,《東南文化》第一期,頁58-60。 - 徐潤瑩

2019〈甲骨文它字小考〉,《銅陵職業技術學院學報》第三期,頁55-59。 - 張中宇

2015〈「巴」字本源考 - 兼論甲骨文符號「□」與「巴」的關係〉,《古漢語研究》第三期, 頁73-96。 - 梁吉平

2017〈「蛇」的字形及音義演變〉,《殷都學刊》第二期,頁109-112。 - 曹定雲

2011〈甲骨文「巴」字補釋 - 兼論「巴」字的原始意義及相關問題〉,《殷都學刊》第一期,頁8-11。

2013〈再論甲骨文「巴」字是「婦女懷孕」之狀 - 兼答谷斌、劉雁二同志之「商榷」〉,《殷都學刊》第四期,頁1-6。 - 曾亦、陳姿樺

2024《古人的日常禮儀》,上海:上海古籍出版社。 - 單育辰

2020〈說「蛇」〉,輯於單育辰著,《甲骨文所見動物研究》,頁237-246,《甲骨文所見動物研究》,上海:上海古籍出版社。 - 楊華

1996〈釋「巴蛇食象」〉,《四川大學學報》(哲學社會科學版)第四期,頁98-104。 - 趙平安

2019〈從「咠」字的釋讀談到甲骨文的「巴方」〉,《文獻》第五期,頁62-75。 - 謝明文

2022〈釋古文字中的「葺」〉,輯於宋鎮豪主編,《甲骨文與殷商史》(新十二輯),頁138-146,上海:上海古籍出版社。 - 羅小華

2014〈試論與「巴」相關的幾個問題〉,《長江文明》第十六輯,頁1-6。