用雷射光在奈米材料上畫圖

奈米材料如何成為奈米科技,關鍵在於奈米圖案化技術,如電子束微影,這技術利用電子束在材料表面製作圖案,可達到奈米級解析度,並可製作奈米級電子元件,另一種技術是透過雷射在材料表面進行加工,然而,這些方法昂貴且複雜。哥倫比亞大學提出一種利用中紅外光與材料共振的新技術,能低成本且高解析度地製作奈米圖案,而這項作法看起來像是在為材料「解開拉鍊」一樣,這樣的方式為奈米科技的發展提供了新的方向。

撰文|黃鼎鈞

奈米圖案化

奈米材料如何成為奈米科技?這中間有賴於奈米圖案化 (Nanopatterning),針對奈米材料進行精確的控制與操控,從而創造出各種奈米結構,進而發展成奈米科技,並最終應用於我們的生活之中。這過程就像建築中的建材,例如混凝土和鋼筋,這些材料必須經過特定的建築工法,才能成為具有功能性的建築。同樣地,如果我們希望奈米材料能夠執行特定的功能,就必須對這些材料進行精細的修飾和加工。

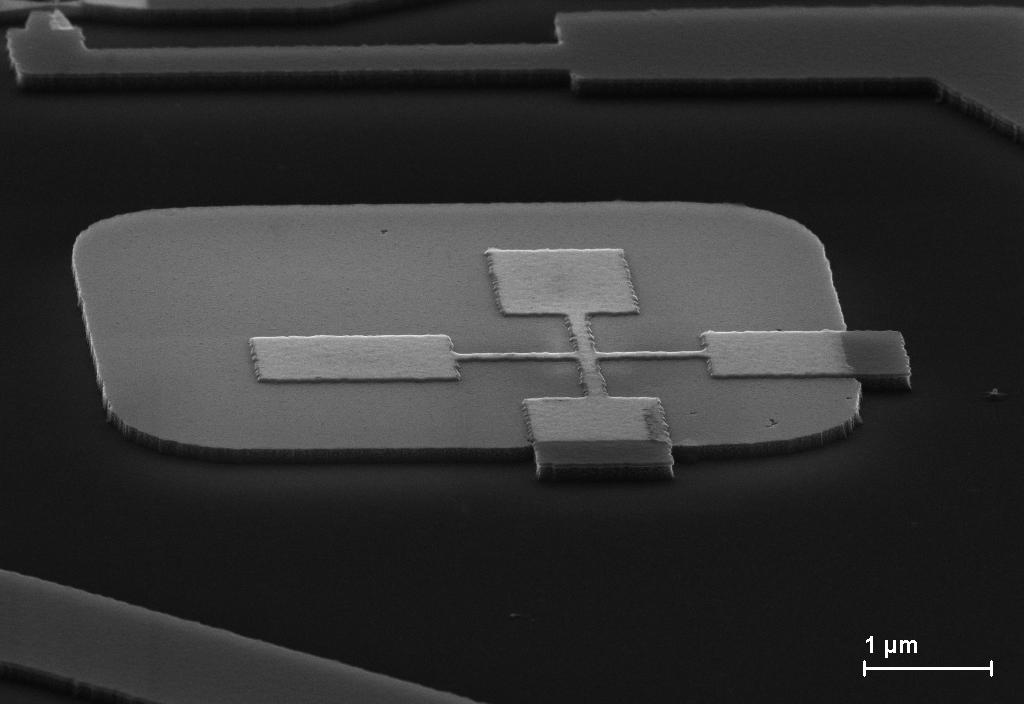

最常見的奈米圖案化技術之一便是電子束微影 (E-beam lithography),這是一種利用電子在材料表面上製作圖案的過程。此技術的機制與傳統的光微影相似,但由於電子的波長比光的波長更短,故可以達到奈米級的圖案製作。其工作原理主要包含以下幾個步驟:首先,將電子束阻膠塗覆在材料表面;接著,以電子束在阻膠表面作圖,在圖案區域中的阻膠,其化學鍵結會被破壞;最後,顯影液會將這些區域的阻膠移除,僅留下未被電子束接觸過的地方。而這些被移除的地方,就能進行進一步的修飾。例如,可以將金屬薄膜沉積在這些區域,形成電極,從而製作成奈米級的電子元件。然而,電子束微影需要昂貴的成本。除了電子束產生器本身的造價高昂之外,整個微影製程還需要在無塵室中進行,因為一般環境中的顆粒會造成圖案的偏差,影響製程的良率。

另一種在材料上「作圖」的方式,是將雷射光束聚焦到要加工的材料表面上。由於雷射能在短時間內輸送高強度能量,其光束能夠在局部的材料表面進行加熱、溶解、蒸發或其他化學變化。透過控制雷射光束的能量、脈衝時間、聚焦位置和掃描速度等參數,可以精確地控制材料表面的加工過程,形成所需的奈米結構。雖然雷射能達到高解析度的圖案製作,但由於其參數複雜且控制不易,在圖案製作的過程中容易造成樣品毀損,並可能在高溫過程中引發不必要的化學反應。綜合來說,無論是電子束微影還是雷射作圖,兩者都需要依賴繁複的手續及參數調整。這對於不斷追求微縮的奈米科技來說,終將成為發展中的限制。

為材料解開拉鍊

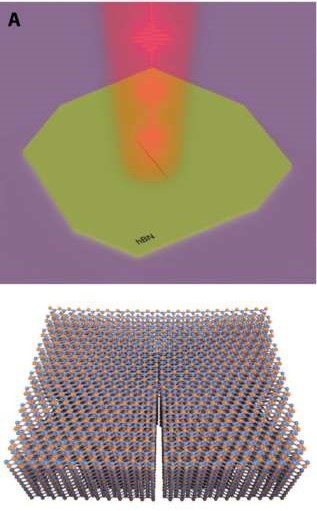

就在今年5月1日,《Science Advances》刊登了一篇由位於紐約的哥倫比亞大學電機系領導的研究文章,提出了一個全新的方法,能夠達成平價、簡單且高解析的奈米圖案化。這項技術的描述非常有趣,他們用「為材料解開拉鍊」作為標題。這個方法違背了過去奈米圖案化的直覺,因為過去認為只有使用越短的波長才能製作出越精密的圖案。而在這裡,他們使用的是較長波長的中紅外光作為雷射源。他們利用中紅外光波段的雷射與材料的晶格震動產生共振,使材料沿著特定的切面裂開。這個過程在顯微鏡下看起來就像是為材料打開拉鍊一般,裂開的縫隙僅有幾個奈米的寬度。這項技術不需要昂貴的雷射系統,也不需要在無塵室中進行,因此可以大幅降低奈米圖案化的成本,同時還能達成高解析度的要求。

這項技術的機制與生活中的共振現象類似,例如軍隊在吊橋上行走時,如果他們的步伐頻率與吊橋的自然震動頻率相同,就會引發共振,最終可能導致吊橋斷裂。同樣地,當中紅外光的頻率與材料結構的自然震動頻率相匹配時,就能在特定區域引發崩毀。然而,由於材料具有有序的結構,因此只會沿著特定頻率的切面斷裂,而不會無序崩毀。這項技術的突破性在於它既能降低成本,又能實現高解析度的奈米圖案化,為奈米科技的發展提供了一個新的方向。有別於過去的方式,這項技術提供了全新製作奈米圖案的可能。不僅如此,這種沿著晶格面切割的方法,由於裂痕僅有幾個奈米的大小,還能為科學家提供觀察材料內部不同量子現象的機會。

為了達到更高效能的奈米科技,必須不斷微縮元件。因為在相同的空間中,若能容納更多的元件,就能提高工作效率。這過程中既依賴新穎材料的開發,也考驗著奈米圖案化的工藝技術。如何在更小的空間內創造出所需的圖案,並建構出所需的奈米結構,正是這項技術的核心挑戰。

參考文獻

- Cecilia Y. Chen et al, 2024, Unzipping hBN with ultrashort mid-infrared pulses, Science Advances, DOI: 10.1126/sciadv.adi3653

- Vieu, Christophe, et al., 2000, "Electron beam lithography: resolution limits and applications." Applied surface science 164.1-4: 111-117.