談甲骨文的「糜」與「麇」

本文介紹甲骨文的「麋」與「麇」字,分別說明它們在商代晚期田獵卜辭中所代表的鹿科動物分別為麋鹿與獐,並簡介以二字為構件的甲骨文字。本文也簡短介紹中國原生動物麋鹿在二十世紀初的消失以及在世紀末的回歸過程。

撰文|江柏毅

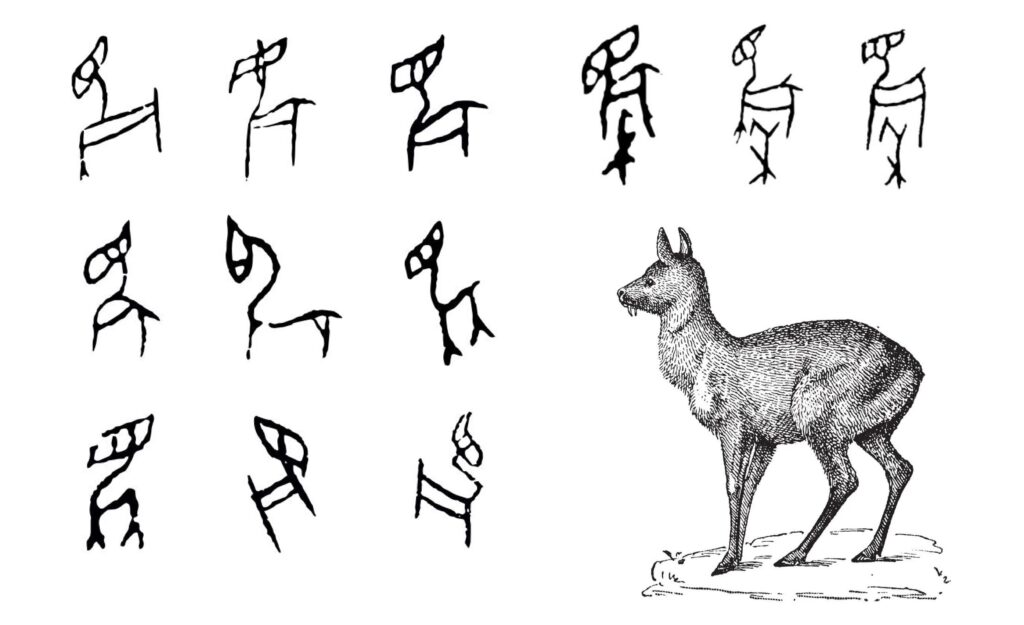

甲骨文中還有個與「鹿」相似,但在頭部與「鹿」明顯有別的動物字,今釋為「麋」(圖一),字形特別強調大眼上的眉毛,整體即甲骨文的「眉」字。「麋」字的首釋者唐蘭認為「眉」、「麋」古音近,所以後來于省吾認為「麋」字算是個部份表音的獨體象形字,李孝定則認為「麋」字从「眉」其實也有象形的成分,因為麋 (Elaphurus davidianus) 這種鹿科動物的眶下腺相對於小眼顯得特別顯著,如第二雙眼睛。《淮南子・說山訓》有云:「孕婦見兔而子缺唇,見麋而子四目」,而李時珍《本草綱目・獸之二》裡也記載「麋似鹿而色青黑,大如小牛,肉蹄,目下有二竅為夜目。」正說明著麋的眼部特色。

「麋」字在卜辭中指麋鹿,頻繁見於田獵卜辭,如《合》26899「貞其令馬亞射麋」,意思是貞問叫名為馬的武官射麋好嗎?又如《合》28371「王其田斿,其射麋,亡,禽」,貞問的是王如果進行田獵射麋是否無災禍?會不會擒獲麋?再如《合》37461「王田于□㯟,往〔來亡災〕。茲孚。隻麋六,鹿□」,貞問的是王前往某地山麓田獵是否會有災禍?從驗詞可知最後共獵獲了六頭麋鹿和數量不明的鹿。歷史文物陳列館典藏有另一件為法定國寶的帶刻辭鹿頭骨《甲》3940便是取自於麋鹿。該文物1931年出土於小屯村北洹河西南岸E區之E10坑,距離《甲》3941出土地點僅約100公尺,殘存的記事刻辭從右至左共三行十二字「戊戌王蒿田…文武丁…王來征…」,記載了某位商王在征討某方國後,回程於蒿地田獵,獲得了獵物並祭祀先王文武丁的情事(圖二)。這塊帶角的麋鹿頭骨推測也是取自此次田獵所獲。文武丁又稱文丁,是商朝倒數第三位商王,其後繼為王的是帝乙與亡國之君帝辛,也就是紂王,舉行此次田獵的商王便是其中一位。

以「麋」為構件的甲骨文字與幾個以「鹿」為構件的字造字創意相似,如「麋」下加一個「凵」或「井」,表示麋掉入陷阱裡,為一字之異型;另有「麋」於「井」上的字形可見「麋」旁从「水」,有學者認為該字亦為異體字,或特別為了表在水邊設陷阱以獵麋。至於「麋」下加「水」的甲骨文字有學者認為僅是「麋」的異體(圖二)。

麋鹿是一種偶蹄目鹿科麋鹿屬動物,由於臉似馬、蹄似牛、尾似驢、角似鹿,因此又被戲稱四不像鹿。麋鹿為群居草食性,尾甚長,約五十公分,性格溫馴,喜好沼澤和溼地環境、擅游泳,於冬季脫角。麋鹿是中國的原生動物,中更新世地層便發現有最早的麋鹿化石,全新世地層、新石器時代考古遺址中也有非常豐富的麋鹿骨骼發現,直至商末周初,中國黃、淮和長江中下游流域野生麋鹿族群都十分興旺,是先民主要的肉食與工具材料來源之一,更是先民隨葬、祭祀的重要祭品。麋鹿在西周之後受到氣候環境變遷等自然因素和包括狩獵、農業活動在內等各種人為因素影響,種群數量開始急遽減少,至清末已瀕臨滅絕,僅有北京南海子皇家獵苑還圈養有一批,但1894年河北永定河氾濫沖毀獵苑圍牆,使得部分麋鹿四散,旋即遭獵捕宰殺。八國聯軍入侵北京後,最後殘存的麋鹿也遭掠往歐洲,致使麋鹿徹底在中國消失。

麋鹿最終得以有幸回歸中國,與法國神父Armand Davidy於公元1865年在北京南海子意外見到麋鹿,並輾轉讓歐洲人知曉此新「發現」物種有關。十九世紀末至二十世紀初開始有少量的麋鹿被引入歐洲,無心插柳使麋鹿逃過了滅絕的命運,後來英國十一世博福特公爵 (Duke of Beaufort) Herbrand Russell輾轉從各地動物園蒐集了十八頭麋鹿,於二十世紀初集中放養於沃本修道院 (Woburn Abbey) 鹿園,讓種群得以延續繁衍。1956年沃本修道院首先贈送給北京動物園四頭,1985至1987年博福特公爵曾孫,時為塔維斯托克侯爵 (Marquess of Tavistock) 的沃本修道院鹿園主人Robin Russell再度無償贈送數十頭麋鹿給中國,於北京大興南海子等地放養。儘管仍是瀕危物種,經歷數十年來的保育,中國的麋鹿數量已穩定回升中。

甲骨文中另有一個與「鹿」相似但無鹿角的字,其下或从「禾」(圖三),唐蘭曾指出過去羅振玉所釋的「麑」字並不正確,應皆釋為「麇」(註一)。其下不从「禾」的「麇」字亦常見於田獵卜辭,如《合》37408「乙巳王卜,貞田,往來亡災。王(占)曰,吉,茲孚。獲鹿四,麇一」,意思是乙巳日這天商王進行了占卜,貞問若去田獵的話,過程中是否會有災禍發生?王看了占卜結果後判斷為吉。後來果然應驗了吉兆,獵獲四頭鹿,一頭麇。類似的卜辭也見於《合》37426「戊申王卜,貞田,往來〔亡災〕。王(占)曰,吉。才在九月。茲孚。獲鹿一,麇三」、《合》37411「辛未卜,貞王田于□,往來亡災。茲獲狼十又一,鹿四,麇五」。

麇是哪種鹿科動物呢?若根據《說文解字》:「麇,麞也」,麞同獐,也就是獐子 (Hydropotes inermis)。單育辰也認為,若從安陽殷墟考古發掘所發現的鹿科動物遺骨中以麋鹿數量最多、鹿和獐約等量次之的現象推斷,這個字應該指的是獐,如若將此字釋為「麑」,大量的獐不見於田獵卜辭記載便是個奇怪現象。獐是一種經常為獨居的小型鹿科動物,體長約一公尺,重約十五公斤,食草,外觀特色為具有突出口外的獠牙、短尾、雄、雌性皆無角,性喜棲息於平原、沼澤、近水岸邊、海岸及低丘林緣。受到棲地破壞與大量獵捕影響導致種群數量遽降,獐目前已是中國國家重點保護野生動物名錄裡的二級保護動物。

以「麇」為構件的甲骨文目前只見一個从「凵」和另一個从「攴」的字形,前者的造字創意表麇落入陷阱裡,後者則是持武器驅趕麇,顯然兩字都與獵麇有關(圖四)。持武器驅趕麇的甲骨文字也見於商晚期金文,從字形可見麇的嘴部有長長的獠牙,可資證明麇即是獐。這個持武器驅趕麇的字在西周早期金文也可見到類似但添加了「匚」和「品」(也就是聲符「區」)為構件的複雜字形,西周晚期金文的「敺」字可能便是由該字簡化而來(圖四)。根據《說文解字》:「驅,馬馳也。从馬,區聲。敺,古文驅从攴。」可知「敺」是「驅」的初文。

註釋

註一:羅振玉將這個底下从「禾」,其上為與「鹿」相似但無鹿角的字釋為「麇」,學界均無異議,但唐蘭指出,羅振玉誤將與「鹿」相似但無鹿角的字與另一個以「鹿」、「見」為構件所組成的字併釋為「麑」是錯誤的,因為羅振玉誤將後者的「見」誤釋為「兒」,而以角之有無區別雌獸和幼獸純屬臆測。單育辰也對此進行補充,指出目前所見甲骨文的動物字並沒有以字形來區別成獸或幼獸的慣例,且鹿科動物除了馴鹿之外,雌性都是無角的,但殷墟並沒有發現馴鹿。

參考文獻

- 朱彥民

2005〈關於商代中原地區野生動物諸問題的考察〉,《殷都學刊》第三期,頁1-9。 - 李文艷

2018〈考古遺址中出土麋鹿骨骼遺存研究〉,《文物春秋》第一期,頁10-16。 - 李瑞振

2020〈甲骨全形:殷商鹿頭骨刻辭綜考〉,輯於西泠印社主編,《第六屆西泠印社国际印学峰会论文集》,頁761-778,杭州:西泠印社。 - 周躍雲、何業恒

2002〈試論野生水牛、四不像鹿和中國鼉在黃河中下游的絕跡〉,《第四紀研究》第二十二卷,第二期,頁182-187。 - 袁靖

1999〈論中國新石器時代居民獲取肉食資源的方式〉,《考古學報》第一期,頁1-22。 - 單育辰

2020《甲骨文所見動物研究》,上海:上海古籍出版社。 - 游修齡

2009〈「麋鹿」字義和古代文化〉,《語言研究集刊》第一期,頁326-331。 - 楊鍾建、劉東生

1949〈安陽殷墟之哺乳動物群補遺〉,《中國考古學報》第四冊,頁145-153。