甲骨文的「龍」字與龍的起源(下)

商代晚期的「龍」字其實很可能源自於蟒,從《左傳・昭公二十九年》有關豢龍氏、御龍氏的記載表明龍作為一種上古時期中國華北一帶確實存在的動物之可能。氣候環境變遷與人類活動導致蟒在華北變得罕見甚至失,同時使得由蟒而形塑的龍逐漸成為人們代代相傳、想像的神物。本文也指出商代晚期的龍僅能上溯至一、兩百年前的中商時期,而非新石器時代。商代的龍與二里頭時代原龍紋的關係仍是個待解的謎。

撰文|江柏毅

有些學者認為商代的龍方可能與典出《左傳・昭公二十九年》(公元前513年)神話時代的豢龍氏、御龍氏有關。該文記載龍於秋季現於晉國絳都(今日的山西侯馬)郊野,貴族魏獻子便前往請教史官蔡墨。他問道:「傳說龍是一種極聰明的動物,所以很難活捉,是不是如此呢?」蔡墨回答:「那是因為現代人太無能,而不是龍太聰明。古時不僅能活捉龍,而且還有豢龍氏、御龍氏。」魏獻子回道:「這兩個氏族我也有聽說,但不知其原委,請你詳細談談。」蔡墨便說:「古時曾有位名叫飂叔安的人,其子董父能夠以龍喜歡的方式飼養龍,因此為帝舜馴養龍,並獲賜豢龍的名號,被冊封於鬷川,鬷夷氏便是他的後人…。之後一個叫劉累的人向豢龍氏學習飼養龍的技術,而後替夏王孔甲畜養兩條龍,孔甲賜給他御龍的名號。後來雌龍死了,劉累將牠做成料理給夏王吃,夏王吃了以後要求還要再吃,劉累因此感到畏懼,就遷居到了魯縣。」魏獻子聽罷問道:「為什麼今日已見不著龍了?」蔡墨回答:「那是因為後來大地上的水澤少了,龍因此無法生存,但在《易經》中仍存了許多與龍有關的占辭。」蔡墨最後反問:「如果那時龍不是經常能見到,又有誰能把牠描述地如此細緻呢?」

《左傳》這則記載所提供的重要訊息在於蔡墨明確道出龍作為一種上古時期中國華北一帶確實存在的動物之可能,龍是同時能夠棲息於陸地和水中的,而到了春秋時代山西還可以見到龍的蹤跡,只是機會已少。根據這些特點並考量到龍的古音與蟒接近,我們或許可從蟒的古今分布思考龍源自於蟒的可能。

現生中國的蟒 (Python molurus) 全長可達七公尺,重達五十至六十公斤,僅分布於亞熱帶和熱帶的廣東、廣西、海南、福建、雲南和貴州,地處溫帶的華北並沒有蟒蹤。儘管如此,古代華北在商代晚期以前可能是有蟒棲息的。商代、青銅時代早期,甚至更早的龍山時代晚期,中國正處全新世氣候最適宜期 (Holocene climatic optimum) 的末段,華北的平均氣溫較現今高攝氏三度以上,黃河中下游流域環境則與今日長江流域類似,甲骨卜辭裡許多記載也說明著商代晚期華北仍是河湖遍野的暖濕環境,應相當適合蟒這樣的大型動物生存。龍在春秋時代已罕見的原因應與商代末期至西周初年全新世氣候最適宜期結束,熱帶幅合帶 (Intertropical Convergence Zone) 的南退有關,當時氣溫快速下降,而東亞季風可深入陸域範圍由西北向東南的退卻也導致華北氣候由濕轉乾,寒冷乾燥的環境已不利於蟒的生存,進而導致華北蟒的族群數量銳減,龍就此因罕見而逐漸成為人們代代相傳而想像的神物。春秋時代山西又零星見到龍蹤跡的主因,可能也與春秋時代華北的氣候環境又逐步回到商代晚期的水準有關。不過從兩周之際開始黃河中下游水土流失加劇,至戰國、漢初自然環境已失去了復原彈性,棲地遭受徹底破壞便是龍在華北消失的主因。

《左傳》裡記載劉累將死後之龍做成料理給夏王吃,那麼如果龍即是蟒,現實世界裡蟒是否可食?答案是肯定的。其實蟒的經濟價值極高,肉和卵都可以食用,蟒肉味道甚至鮮美似雞,營養豐富,其膽作為藥材亦可清熱,脂肪則可治療凍瘡和燙傷。蟒皮也可用於製作樂器蒙皮和各式皮件,可說用途相當多元。

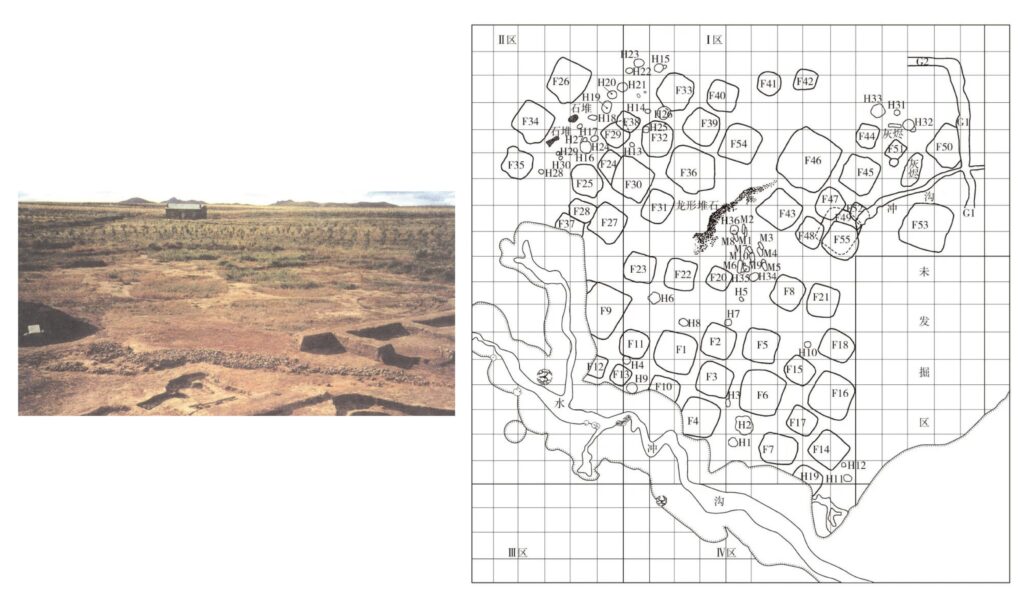

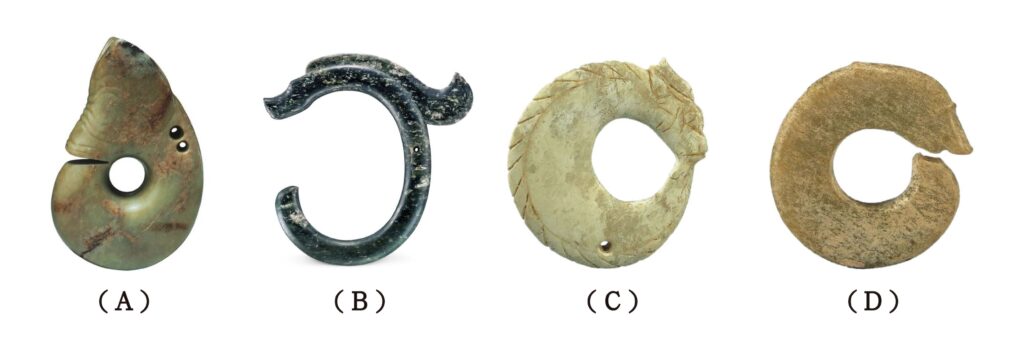

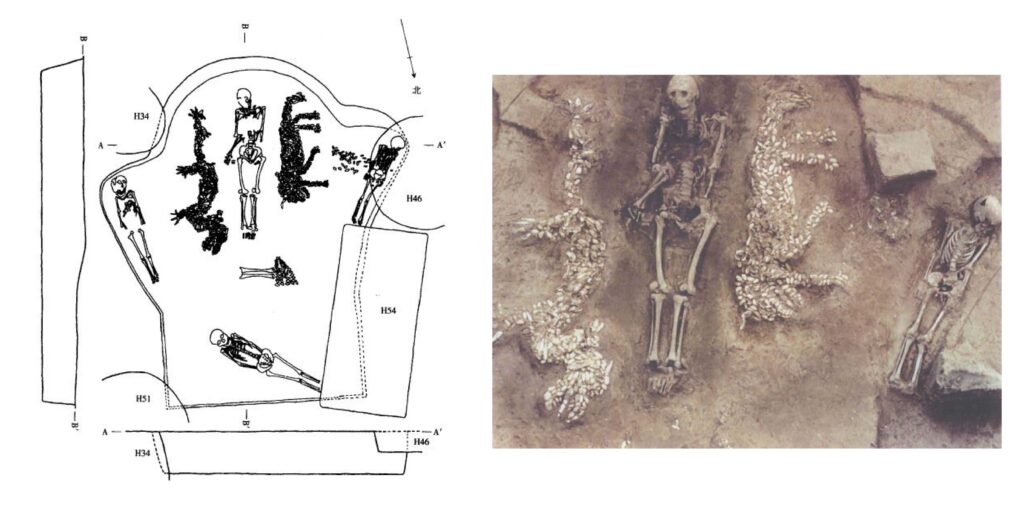

商代的龍形象無論於器物或文字上都顯得相當具象、成熟,那麼它的起源究竟為何?除了那些早已過時並多少帶有些穿鑿附會的動物、氣象現象、圖騰、物候形象、域外傳入諸說之外(註一),部分考古學者認為可追溯至新石器時代早期至青銅時代集中於黃河、長江和遼河流域所發現,被特稱為「原龍紋」或「類龍紋」的動物形像,如遼河流域的蛇形、豬形、關中、隴東的魚形、鯢形、河南地區和長江中下游的鱷形,具代表性的考古發現最早如距今約八千餘年遼寧阜新查海遺址發現的石擺塑(圖一)、遼西興隆窪遺址H35灰坑坑底由豬頭骨為首、陶片、石塊為身所堆成的C形與S形擺塑;仰韶時代如遼西紅山文化獸首環形玉飾(圖二)、安徽凌家灘遺址獸首環形玉飾(圖二)、河南濮陽西水坡遺址仰韶文化蚌擺塑(圖三)、湖北黃梅焦墩遺址大溪文化鵝卵石擺塑(圖四)、陝西寶雞北首嶺仰韶文化半坡類型遺址魚鳥紋蒜頭壺(圖五);龍山時代湖北天門肖家屋脊遺址石家河文化獸首環形玉飾(圖二)、山西襄汾陶寺遺址龍山文化彩繪盤、(圖五)、陝西石峁遺址皇城台大台基石雕等(圖六)。

在這段自新石器時代早期開始的龍演化歷程終點上,學者們有默契地定錨於商代。他們主張商代的龍不僅是中國各地人群數千年來交流互動的產物,也是商朝先民刻意運用藝術手段所創造,具有原始巫術功能的集大成形象,其創造目的是為了政治上的海納百川,試圖以祭祀的手段將各地不同族群的宗教精神象徵納入商的部族政治體系之下,以便於王朝治理。

這樣的看法雖然顯得宏觀,但在細節上卻無法說清楚商代的龍是否與各地所發現的原龍紋皆有文化上的聯繫,且所有的原龍紋真的都是龍嗎?(註二)在考古發現如此零星的情況下,具決定性的演化脈絡證據又在何處?如若不是,我們又如何界定哪一區域或哪些區域的原龍紋是相關的?此外,商代的龍究竟是商代先民有意的選擇,抑或是長期演化下的結果?這兩種概念其實是相互矛盾的。

其實這種建立於中國文明多元起源論下的觀點已預設了商王朝是中國各地區域互動交流基礎下的文化、政治匯流,也預設了各地的原龍紋皆代表著不同族群的宗教精神象徵,但這並非是有絕對證據而毫無爭議的,今日考古學界仍對商文明的起源先商文化感到不確定(註三),也正說明著上述有關龍之起源的理論瑕疵。

上揭看法其實也預設中國各地區隨時間推移出現的考古學文化都具有文化延續性,但實際上這種情況也非總是存在。以遼西為例,儘管新石器時代早期的興隆漥文化和中期的紅山文化有著連續的文化傳承,當地並在農業長足發展的基礎下演化出具有階級分工、生產專業化、遠距離貿易、宗教崇拜的高度複雜社會,但到了距今約5000年的紅山文化晚期,考古發現所顯示的卻是區域性的社會崩壞,反映在人口大量減少、生業模式由農業轉往游牧,許多原本相當發達的宗教祭祀設施遭到遺棄、公共建築建造和禮儀性玉器生產停止等現象。新出現的小河沿文化似與前階段的紅山文化從物質文化來看並沒有承繼關係,那麼紅山文化的人群、文化又去往了何處?若我們根本不清楚紅山文化是否具有延續性,又何以能主張紅山文化的獸首環形玉飾是商代龍的根源之一?與遼西類似的案例在中國各地新石器時代遺址多有發現,著名如長江下游新石器時代晚期的良渚、廣富林和馬橋文化便是其一。總體來說,中國自新石器時代早期以來的區域互動實際上是一個動態的過程,包含了無數次的人群遷徙與互動融合,我們實不應以靜態且線性的思維來看待文化的發展與變遷。

那麼商代晚期的龍究竟可上溯至何時呢?根據現有考古證據保守推算,可能也就一、兩百年前的中商時期罷了(註四),畢竟現階段在早商二里崗文化遺址中都沒有發現與龍有關的考古遺留。有趣的是若我們跳過早商的缺環,逕行檢視疊壓於商代文化層下的二里頭遺址二里頭文化層,卻也能見到零星似帶原龍紋或原龍形的器物,如二里頭M3墓葬所發現的綠松石龍形器、綠松石銅牌飾(圖七)和帶原龍紋陶和帶原龍紋陶片(圖八),它們都被認為與銜接新石器時代晚期和二里頭文化之間的河南新密新寨遺址新砦期陶器蓋上所見帶原龍紋有發展脈絡關係(圖八)。如果存在文化脈絡關係,二里頭時代的原龍紋如何演化為中商、晚商時代的龍,仍是個待解的謎。

註釋

註一:動物說包含蛇、蜥、鱷、馬、鹿、牛、羊、豬、犬、鯉、河馬、熊、恐龍等,氣象現象說則包含雲、虹、雷電、龍捲風等,另有(松)樹神說、農神說等較為抽象,但許多看法多從漢、唐以迄宋、元才定型的龍形象來探討龍的起源,但從商末以迄宋、元這長達近兩千餘年的時間長河,龍的形象其實歷經了西周中期後的紋飾簡化與抽象化、東周時期陰陽學說、漢代神仙祥瑞思想、魏晉南北朝民族融合、佛、道教藝術、隋唐時期圖案化、魚龍變等諸多因素影響,新添了非常多與起源無關的要素。

註二:有學者提出部分原龍紋其實並不是龍形,而是熊、虎、鱷形,顯見原龍紋的界定具有強烈的主觀意識。

註三:一種意見傾向應從豫東、魯豫皖交界帶的岳石文化上溯先商時期,另一種意見則認為應由豫北、冀南地區的下七垣文化上溯。目前以後者較受支持。

註四:在白家庄類型遺存的青銅構件上始見龍紋。

參考文獻

- Allan, Sarah (editor)

2005 The Formation of Chinese Civilization: An Archaeological Perspective, New Haven, Yale University Press. - Changxing Shi et al.

2002 Changes in sediment yield of the Yellow River basin of China during the Holocene, Geomorphology, Vol. 46, pp. 267-283. - Jianxiong Ge and Yunsheng Hu

2021 A Historical Survey of the Yellow River and the River Civilizations, Singapore: Yellow River Conservancy Press and Springer Nature Singapore Pte Ltd. - Jiongxin Xu

2003 Sedimentation rates in the lower Yellow River over the past 2300 years as influenced by human activities and climate change, Hydrological Processes, Vol. 17, pp. 3359-3371. - Ren Mei-e

2015 Sediment discharge of the Yellow River, China: past, present and future - A synthesis, Acta Oceanologica Sinica, Vol. 34, No. 2, pp. 1-8. - Ren Mei-e et al.

1994 Anthropogenic influences on changes in the sediment load of the Yellow River, China, during the Holocene. The Holocene, Vol. 4, pp. 314-320. - Xiubin He et al.

2006 Soil erosion response to climatic change and human activity during the Quaternary on the Loess Plateau, China, Regional Environmental Change, Vol. 6, pp. 62-70. - 井中偉、王立新

2020《夏商周考古學》(第二版),北京:科學出版社。 - 王林

2022〈「子龍」、「子龔」器物族屬考 - 兼論甲骨文「龍方」與豕韋氏的關係〉,《博物院》第二期,頁17-23。 - 王暉、黃春長

2002〈商末黃河中游氣候環境的變化與社會變遷〉,《史學月刊》第一期,頁13-18。 - 王蘋、劉國祥

2014〈從考古發現看遼西地區龍的起源〉,《四川文物》第六期,頁29-31, 72。 - 中國社會科學院考古研究所(編著)

1983《寶雞北首嶺》,北京:文物出版社。

2003《中國考古學・夏商卷》,北京:中國社會科學出版社,中國社會科學院考古研究所內蒙古第一工作隊。

2004〈內蒙古赤峰市興隆溝聚落遺址2002~2003年的發掘〉,《考古》第七期,頁3-8。 - 朱乃誠

2006〈二里頭文化「龍」遺存研究〉,《中原文物》第四期,頁15-21,38。

2010〈龍形器與龍的崇拜〉,《尋根》第三期,頁22-30。

2021〈二里頭綠松石龍的源流 – 兼論石峁遺址皇城台大台基石護牆的年代〉,《中原文物》第二期,頁103-110。 - 安徽省文物考古研究所

2006《凌家灘 – 田野考古發掘報告之一》,北京:文物出版社。 - 李修松

1993〈豢龍、御龍考〉,《東南文化》第五期,頁20-24。 - 李國棟

2002〈試論龍與鯉、馬、牛、羊、鹿、犬的關係〉,輯於安田喜憲主編,《神話、祭祀與長江文明》,頁52-64,北京:文物出版社。 - 何新

1989《談龍》,香港:中華書局。 - 南海森(主編)

2012《濮陽西水坡》,鄭州:中州古籍出版社。 - 陝西省考古研究院等

2020〈石峁遺址皇城台地點2016~2019年度考古新發現〉,《考古與文物》第四期,3-11。

2020〈陝西神木市石峁遺址皇城台大台基遺跡〉,《考古》第七期,頁34-46。 - 袁廣闊

2022〈龍圖騰:考古學視野下中華龍的起源、認同與傳承〉,輯於全國哲學社會科學工作辦公室編,《從考古看中國》,頁133-144,北京:中華書局。

2022 論二里頭文化龍崇拜及其對夏商文化分界的意義〉,《鄭州大學學報》(哲學社會科學版)第六期,頁88-92。 - 高西省

2022〈二里頭青銅樂器、舞具組合助祭初探〉,《文物》第九期,頁36-45。 - 湖北省荊州博物館等

1999《肖家屋脊 – 天門石家河考古發掘報告之一》,北京:文物出版社。 - 楚戈(袁德星)

2009《龍史》,台北:楚戈。 - 劉志雄、楊靜榮

2001《龍的身世》,台北:臺灣商務印書館。 - 遼寧省文物考古研究所

2012《查海 - 新石器时代聚落遗址发掘报告》,北京:文物出版社。 - 魏繼印

2007〈殷商時期中原地區氣候變遷探索〉,《考古與文物》第六期,頁44-50。

✾延伸閱讀:《甲骨文的「龍」字與龍的起源(上)》