甲骨文的「朿」字與先秦時期的驅鬼之「棘」

甲骨文中有個以箭矢為主體,整體呈垂直相交的字,早年釋為「朿」,被認為是一種刺殺人或用牲的利器,在卜辭中作名詞用,但未獲得支持,近年有學者提出該字應釋為「積」,作積聚之物或存放積聚之物之設施解,則「朿」字於卜辭中的五類用法便獲得了較符合邏輯的理解。根據「朿」而來的還有「棘」與「棗」字,卜辭中的「秉棗」應釋為「秉棘」,是一種手持酸棗樹枝條製成的利器驅逐鬼魂的巫術行為。類似秉棘的記載也見於典籍與出土文獻,顯現上古中國的文化延續性。

撰文|江柏毅

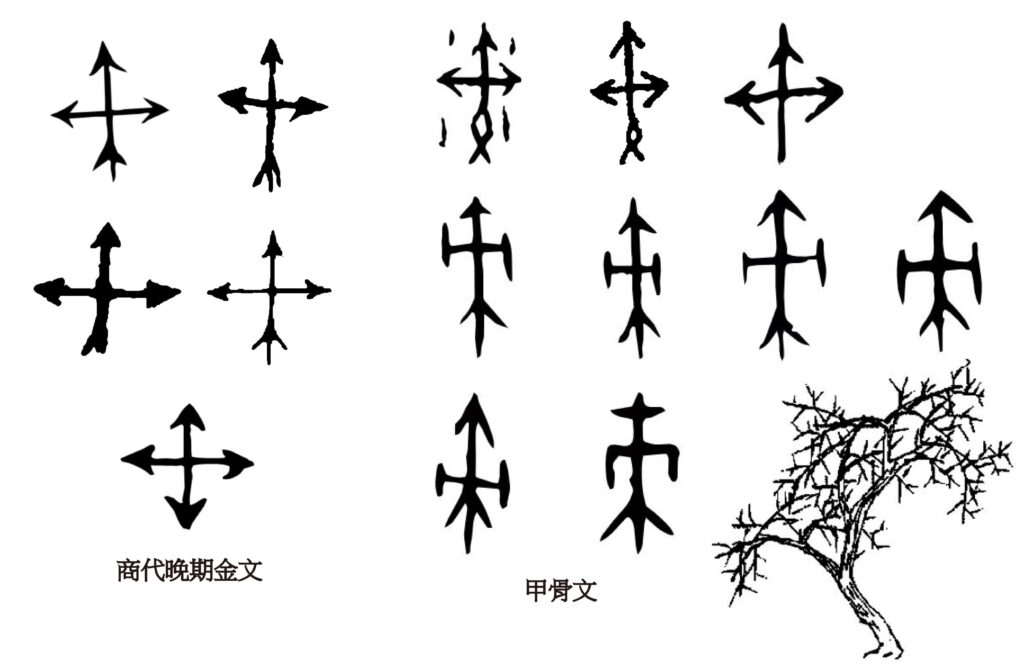

商代晚期金文與甲骨文中有個以箭矢為主體,整體呈筆畫垂直相交的字,可能因時代的不同而有多種異體,彼此主要的差別在下端為交叉或分岔、橫畫的兩端作箭鋒狀或整體呈倒置的「工」形,箭鋒數則為一、三或四(圖一)。于省吾均早年將這幾個類似的文字皆釋為「朿」,並參考《說文解字》:「朿,木芒也。象形。凡朿之屬皆从朿。讀若刺。」的說法,認為「朿」本為名詞,是一種刺殺人或用牲的利器,也因此「朿」是一個象形字,但他同時認為在卜辭中該字已改作動詞表刺殺,用於田獵或祭祀。不過,若我們換個角度從該字為甲骨文「矢」字中央再加上橫向兩端多為箭頭來看,該字其實也可能是個表尖刺義的會意字。

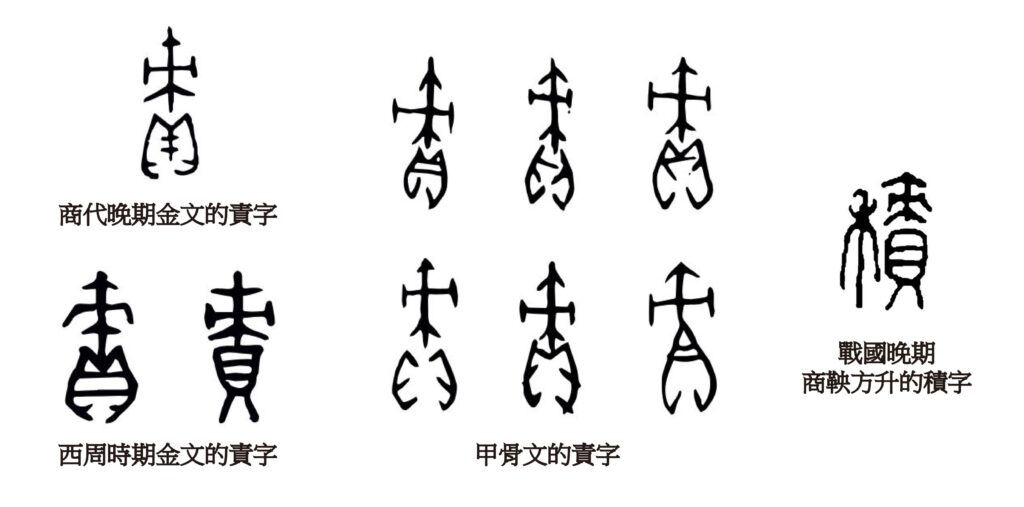

由於商代考古迄今未發現「朿」字形的利器,且將動詞刺殺義帶入某些含「朿」字的卜辭也有辭意不通的問題,故于省吾的釋字看法並未獲得學界支持,但過往受限於可參資料過少,也未能提出新說,直到本世紀初始有學者根據1991年殷墟花園庄東地H3甲骨坑新出刻辭,結合小屯南地甲骨材料,提出「朿」字於卜辭中應是名詞,作宗廟類建築使用之看法。此說雖具新意,仍未全面解決「朿」字於卜辭中的通讀問題。近年另有學者進行全面整理,根據甲骨文「朿」字與商代晚期金文、甲骨文形聲字「責」(圖二)在卜辭中似為同義的觀察(註一),認為「朿」應是「責」字在加上「貝」為義符前的本字,應釋為「積」(註二),作積聚之物或存放積聚之物之設施解(註三),則甲骨文「朿」字於卜辭中的五類主要用法便能夠獲得較符合邏輯的理解。

傳統上釋作刺殺的「朿」於卜辭中文例常與一名詞(通常是動物)前後搭配,如矢朿、豕朿、羊朿、魚朿、朿牛、朿小牢等,也的確常見於祭祀類卜辭,也因此被誤以為是用牲之法,其實真正的意思是貞問是否使用積存、積聚的各種物資對某人進行祭祀。以《合》4787的對貞為例:「辛酉卜,亘貞,乎求矢朿」、「貞勿求矢朿」,意思即貞問是否使用積存的矢。《合》22392則可見到是否該使用「小牢」或「羊朿」(表積聚的羊)作為祭祀供品的貞問。

另一類的「朿」於卜辭中文例常與「取」、「示」、「畀」連用,作為賓語(也就是受詞),故詞性為名詞。「取」於卜辭中表取走,「示」與「畀」則表付與,以《合》8283為例,「貞勿令般取朿于彭龍。」意思即貞問是否不要命令般(人名)自彭、龍二地取走積存的物資。又如商末小臣 方鼎銘文「王賜小臣

方鼎銘文「王賜小臣 渪積五年」,意即商王將渪地五年的積蓄賜給小臣

渪積五年」,意即商王將渪地五年的積蓄賜給小臣 。

。

第三類的「朿」於卜辭中固定為貞問商王是否前往某地「夻朿」,地點有時會省略,文例如「貞王夻朿於『某地』」、「王夻朿」、「王勿夻朿」、「貞王往夻朿」、「貞王其夻朿」。「夻」或釋為「去」或「盇」,在此學者認為釋「盇」,取其覆蓋之「蓋」意較符合搭配「朿」作為「積」之文意,也因此推測「夻朿」即「蓋積」,也可能即後世文獻的「積藏」。如此則卜辭中的文例可理解為貞問商王是否前往某地巡視積藏。

第四類的「朿」於卜辭中顯然用作名詞,於其前常見自、于、才(在)等介詞,介詞與「朿」間偶見「新」、「鳧」這兩種用於修飾「朿」的詞,過去多理解為地名,也即「鳧朿」為鳧地的「朿」,「新朿」是新地的「朿」。但若將「朿」理解為「積」,則「鳧朿」則表建立在鳧地的「積」,以此類推。卜辭中可見除了鳧之外,、甘等地也建有「積」。至於對「新朿」的理解,則不一定是新地的「積」,而可能表新建的「積」,因卜辭中「新朿」一詞相對於某地的「積」而言,出現的頻率非常高。

既然「朿」在卜辭中表名詞的積藏,則最後一類的「朿人」、「朿尹」、「多朿尹」便容易理解,他們應都有表管理「積」之職官的可能,朿尹的地位可能高於朿人。卜辭中亦可見「亞朿」、「王朿」,應也是專屬的職官,可能是相對於「朿人」、「朿尹」和「多朿尹」,為任職於中央政府管理「積」的職官。「朿人」的另一種理解也可從商晚期與西周早期青銅器中可見「朿」作為族徽使用來看,表朿族。從商代部分族徽與職官有關,或具有職事性的特點來看,朿族可能與作冊、史等類似,氏名源自於職任(註四)。從卜辭內容推測地望,商代晚期朿族的活動區域可能在今山東省中部的泗水、新泰一帶。

綜合上揭卜辭文例,商代晚期的「朿」字確實已被假借為「積」。那麼「朿」字最初強調尖刺的造字創意是否仍在其他文字中保留下來呢?甲骨文中似有二「朿」並列的「棘」字(圖三),僅見於《合》31957,可惜辭殘意義不詳。甲骨文中另有由上下相連的「朿」所構成的「棗」字(圖三),而中國北方原生的酸棗 (Ziziphus jujuba var. spinosa (Bunge) Hu ex H.F.Chow.) 枝上的確帶有許多尖刺。

甲骨文的「棗」字僅見於卜辭《合》17444和《合》17445,前者為「□戌卜,賓貞,㞢夢,王秉棗。」後者為「甲戌卜,□貞,㞢夢,王秉棗在仲宗,不唯。八月。」在此「棗」字有學者認為應釋作「棘」(註五),「秉棘」可能意思是用手持握酸棗樹的枝條,或是用酸棗樹枝條製成的利器。這兩條卜辭有趣的地方在於「秉棘」皆與「㞢夢」有關,《合》17445甚至貞問「不唯」,說明是因為㞢夢,擔心會有憂禍之故而秉棘。若從商代貴族認為作夢與祖先鬼魂騷擾有關的角度來看(註六),王秉棘的原因是為了驅逐鬼魂。

後世文獻也可見到使用棘來逐不祥、禳除凶邪的記載,從文化延續的角度可資證明上揭卜辭的詮釋無誤。《左傳・昭公十二年》記載「昔我先王熊繹,辟在荊山,篳路藍縷,以處草莽,跋涉山林,以事天子,唯是桃弧棘矢,以共禦王事…。」根據晉杜預《春秋左傳正義》的解釋「桃弧、棘矢,以禦不祥。言楚在山林,少所出有。」類似的記載也見於《左傳・昭公四年》:「其出之也,桃弧棘矢,以除其災…。」杜預的解釋則為「桃弓棘箭,所以禳除兇邪,將御至尊故。」

《左傳・昭公五年》記載了一則叔孫昭子討伐禍亂叔孫氏的豎牛的歷史事件,內文提到「昭子即位。朝其家眾曰,豎牛禍叔孫氏,使亂大從,殺適立庶,又披其邑,將以赦罪,罪莫大焉,必速殺之。豎牛懼,奔齊,孟仲之子殺諸塞關之外,投其首於寧風之棘上…。」關於所謂殺豎牛,並將其首級丟入「寧風之棘」之上的「寧風」一詞,前人多從杜預《春秋左傳正義》裡的解釋,從塞關和齊、魯二國相接壤的角度來看,認為是齊國地名,因此「寧風之棘」意思及齊地寧風的棘。不過稱為寧風的齊地於史中無載,且「寧風」一詞不僅常見於甲骨卜辭,也見於《周禮・春官宗伯・小祝》,是一種為了止息風的祭祀形式(註七),寧風之棘應理解為寧風之祭所使用的棘。另從《周禮・春官宗伯》:「以禋祀祀昊天上帝,以實柴祀日月星辰,以槱燎祀司中、司命、風師、雨師。」知祭風需要燔燎,可進一步推測寧風之棘為棘木所堆成的薪柴。

如果我們對杜預的後世見解有所懷疑,那麼出土簡牘則可提供我們對先秦之棘相對直接的認識。雲夢睡虎地秦簡《日書・詰篇》中有六條涉及棘的使用,分別為:(一)、「人無故鬼攻之不已,是是刺鬼。以桃爲弓,牡棘爲矢,羽之雞羽,見而射之,則已矣」;(二)、「人無故而鬼取爲膠,是是哀鬼,無家,與人爲徒,令人色白然無氣,喜潔清,不飲食。以棘椎桃柄以敲其心,則不來」;(三)、「夏大暑,室無故而寒,幼龍處之。取牡棘炮室中,龍去矣」;(四)、「人妻妾若朋友死,其鬼歸之者。以莎芾、牡棘柄,爇以持之,則不來矣」;(五)、「鬼恒責人,不可辭,是暴鬼。以牡棘之劍刺之,則不來矣」;和(六)、『一室中臥者眯也,不可以居,是□鬼居之。取桃枱棓段四隅中央,以牡棘刀刊其宮墻,呼之曰:「複疾,趨出。今日不出,以牡刀皮而衣。」則無殃矣』。從內容可知在戰國末年社會中下階層的巫術中棘是一種巫術工具,可以製成矢、椎、劍、刀,甚至焚燒使用。以棘製成的巫術工具為有機質通常難於長期保存,但曾有學者在分析過甘肅天水方馬灘一號秦墓的堆積現象後,推測該墓在下葬前可能進行過某種喪儀,而棺槨邊側及四角散落大量長約五公分左右的細短圓木棍可能即棘矢,是喪儀過程執行除煞驅鬼的方相氏以桃弧射後留於棺槨四周的(註八),聊備一說。

從甲骨卜辭關於「秉棘」的記載我們得以一窺商代晚期的巫術活動,而在爬梳了先秦典籍與出土文獻中與棘有關的記載後,我們更能深刻了解以棘逐不祥、禳除凶邪在周代以至於秦代的持續發展與演變。其實以棘為巫術工具的記載也見於《漢書・景十三王傳》(註九)與唐代佛教典籍《法苑珠林》卷四十五提到失傳的《白澤圖》(註十)部分內容,顯示著上古中國悠長的文化延續。

註釋

註一:兩字前後均可見到「羊」、「豕」的用牲字,如豕朿、責豚、豚責。

註二:商代晚期金文「責」字在故宮博物院藏小臣 方鼎中作「積」使用,於「朿」下加義符「貝」有財貨義。西周晚期青銅器兮甲盤銘文「王令甲政(征)治成周四方責至于南淮尸(夷)」的「責」字也作「積」解(圖二)。从「禾」的「積」字首見於戰國晚期秦國青銅量器商鞅方升,其上文字寫道:「爰積十六尊(寸)五分尊(寸)壹為升。」意思是以十六又五分之一立方寸的容積為一升。

註三:根據《說文》:「積,聚也。从禾,責聲。」而根據《漢書・刑法志》:「凡殺人者踣諸市,墨者使守門,劓者使守關,宮者使守內,刖者使守囿,完者使守積。」積與門、關、內、囿並列,可知亦作名詞使用,為實體建築。若再參考西周文獻《詩經・大雅・生民之什・公劉》:「篤公劉、匪居匪康、迺埸迺疆、 迺積迺倉。」積與倉並列,便可理解為名詞,作積聚之物或存放積聚之物之設施解。

註四:中國上古有「姓」、「氏」,「姓」是族號,隨母系,不能改變,「氏」是「姓」的分支,出於同姓的多個男子,可以自立、改變,即所謂「因生以賜姓,胙(賜)之土而命之氏」。同姓可以有不同的氏,用來區別子孫的所由出生。在三代,女子稱姓,男子稱氏。氏用來區別貴賤,貴族有氏,貧民有名無氏。氏的取得有依國名、封邑名、官名、職事名、住地名等方式。春秋戰國時代以後,姓氏制度也發生根本變革,姓、氏之間的差異漸漸模糊,往往以「氏」為「姓」,兩者遂逐漸混一。戰國以後,平民也有姓,「百姓」遂成為民眾的通稱。

註五:曹大志認為甲骨文中兩個「朿」左右並列或上下相連的字形可能是同字的異體,「棘」與「棗」是後來的分化,也因此甲骨文的「棗」字也是「棘」字。他舉西漢馬王堆出土《戰國縱橫家書》第238號簡中地名「煮棗」寫為「煮棘」、馬王堆遣冊133號簡文字「棘一笥」、簽牌上文字「臧棘笥」之「棘」與墓中編號353的竹笥(即竹製放食物的方形箱子)內所盛放的棗相對應為例,證明二字在漢代仍然混用。

註六:由於卜辭為商王與商代高階貴族的占卜活動遺留,故卜辭中關於夢的記錄應只能保守地視作社會上層族群的認知。

註七:商代晚期為了寧風所舉行的祭祀,所求之神祇包含方神、社神、四方風神、巫和先臣配偶伊奭,寧風之祭品常選用犬、豕。《周禮・春官宗伯・小祝》:「掌小祭祀將事侯、禳、禱、祠之祝號,以祈福祥,順豐年,逆時雨,寧風旱,彌災兵,遠罪疾。」

註八:學者所根據的是東漢蔡邕在《獨斷》中所記載的除煞驅鬼儺儀,提到「方相氏……從百隸及童兒……桃弧、棘矢、土鼓,鼓且射之,以赤丸、五穀播灑之,以除疾殃。」

註九:《漢書・景十三王傳》中記載廣川王劉去與后昭信共殺劉去幸姬陶望卿,提到「共支解,置大鑊中,取桃灰毒藥并煮之(陶望卿)」、「支解以棘埋之」。廣川王劉去與后昭信如此殘忍為之,是為了「使(陶望卿)不能神」,也就是阻止被虐殺者化為鬼魂進行報復。

註十:《白澤圖》又稱《白澤精怪圖》,是一本中國古代的妖怪百科全書。該書以神獸白澤為名,蓋因白澤能說人語,並通曉天下鬼神萬物狀貌。《白澤圖》已失傳,目前最早的殘卷發現於敦煌莫高窟藏經洞,其中一卷現藏於法國國家圖書館,另一卷則藏於大英圖書館,為唐人手筆。白澤圖一詞於文獻中最早見於晉代干寶《搜神記》,故事內容記載三國時代吳國諸葛恪為丹陽太守,嘗出獵,兩山之間,有物如小兒,伸手欲引人。恪令伸之,乃引去故地。去故地,即死。既而參佐問其故,以為神明。恪曰:「此事在白澤圖內;曰:『兩山之間,其精如小兒,見人,則伸手欲引人,名曰「傒囊」,引去故地,則死。』無謂神明而異之。諸君偶未見耳。」表明《白澤圖》所載內容勢必早於三國時代,惟其年代上限不詳。《法苑珠林》所載《白澤圖》內容則是「又丘墓之精名曰狼鬼。善與人鬪不休。為桃棘矢羽以鵄羽以射之。」

參考文獻

- 于省吾

2017《甲骨文字釋林》,北京:商務印書館。 - 王歡、邵則遂

2017〈釋「棘」〉,《黃崗師範學院學報》第三十七卷,第二期,頁73-75。 - 具隆會

2013甲骨文與殷商時代神靈崇拜研究》,北京:中國社會科學出版社。 - 姜守誠

2013〈天水放馬灘秦墓 (M14) 出土的繫虎及博局板畫考述〉,《新史學》二十四卷二期,頁1-33。 - 胡寧

2017〈「寧風之棘」考–先秦祭風民俗探微〉,《殷都學刊》第一期,頁50-52。 - 姚萱

2008〈殷墟卜辭「朿」字考釋〉,《考古》第二期,頁64-66。 - 曹大志

2016〈甲骨文中的朿字與商代財政〉,《故宮博物院院刊》第十一期,頁86-97。 - 陳絜、聶靖芳

2022〈甲骨金文中的朿族與商周東土族群流動〉,《史學月刊》第一期,頁5-18。 - 劉信芳

1996〈「日書」驅鬼術發微〉,《文博》第四期,頁74-80。 - 劉釗

2009〈釋甲骨文中的「秉棘」〉,《故宮博物院院刊》第二期,頁6-12。