鍾馗起源研究的歷史回顧與考古、甲骨文字觀點

鍾馗是華人社會的著名神祇,但其受奉為神的原因與起源問題雖自宋代以來便有各種考證,迄今仍眾說紛紜。民國以前的論述主要從《周禮・考工記》所載「終葵」和後世「鍾馗」讀音相同的脈絡發揮,認為鍾馗的原型是上古時期用於逐鬼的法器「終葵」,而現代學者則提出從西周時期儺儀轉化而來的觀點,主張相貌醜陋的鍾馗其實是古時大儺主持者「方相氏」的轉化。兩說莫衷一是,但實具互補性。本文試圖從考古學文物研究、甲金文的「圭」字,和甲骨文裡一個持「癸」鎮鬼的字形,並依循前人研究路徑,對鍾馗的起源探討略作補充。

撰文|江柏毅

鍾馗是華人社會的著名神祇,民間藝術形象常見身著朱紅色官服,頭戴軟翅烏紗帽,或仗七星劍、持扇,腳踏惡鬼(圖一)。鍾馗的身材魁梧,虯髯、蓬頭亂髮、面容凶狠,身旁常有閻羅王派遣來協助其執行人間任務的含冤、負屈兩位將軍,一文一武跟隨左右,或有五個鬼卒在旁為其提燈、持印、撐傘、牽馬和背葫蘆,有時還有一隻為其偵查邪魔惡鬼的蝙蝠,合來共組一列驅邪捉鬼行伍。鍾馗受奉為神,與古聖先王、歷史英雄人物、漢傳佛教、小說故事、自然神等因素無關,在中國的眾神佛、諸仙和百鬼中是個較為特別的存在。

鍾馗的起源眾說紛紜,自宋代以來許多文人雅士便曾對其進行嚴謹的考證。目前已知最早且內容完整的鍾馗故事,見於北宋沈括的筆記體著作《夢溪筆談・補筆談・卷三》,寫道畫家吳道子為唐玄宗作畫,畫中主角即玄宗夢中所見啖小鬼、誓為皇帝除盡天下妖孽的武舉不第舉人鍾馗(註一)。沈括根據這個故事在文末對鍾馗的起源時代提出質疑,指出無論是南朝宋、後魏或隋代,都早已有人取名為「鍾馗」或「鍾葵」(註二),顯見鍾馗神話及信仰不可能晚到唐中葉才出現,開元年間(AD 713-741)應只是鍾馗形象入畫,於歲除之際懸掛習俗之始。

明代郎瑛(AD 1487-1566)嘗對鍾馗起源進行考釋。他在《七修類稿》卷二十三中寫道:「予嘗讀《北史》,有堯暄本名鍾葵,字辟邪」,進而推測沈括筆下驅鬼的鍾馗其實源自北魏人士堯暄字「辟邪」之附會,而六朝時人取名為鍾葵,則是藉此名號來驅邪避耗或強調武勇。

明代以降文人多從音源角度探討鍾馗信仰的起源。楊慎(AD 1488-1559)首先在《丹鉛總錄》中引《周禮・考工記》(註三)「…大圭終葵首。註:終葵,椎也。疏:齊人謂椎為終葵。禮記玉藻:天子攝珽。註:挺然無所屈也,或謂之大圭,長三尺,杼上終葵首,於杼上又廣其首,方如椎頭,是謂無所屈,後則恒直。」認為終葵與鍾馗音同,故有起源關係。後世學者則多循此路線廣為發揮。

胡應麟(AD 1551-1602)在《少室山房筆叢》卷二十二對楊慎的考釋進行了批判。他否定了鍾馗起源於堯暄,主述鍾馗本無其人,推測其源自於民間既有的一種貼某神靈執椎擊鬼圖的習俗,後被附會成了鍾馗啖鬼。胡應麟也引陳心叔對楊慎之說,主張讀音相同並不能作為鍾馗起源的佐證,並舉《左傳・定公四年》中殷人七族有終葵氏、《爾雅・釋草》有蔠葵、中馗二草名為反例說明。基於六朝時期已有取名案例,胡應麟推測鍾馗信仰在更早的漢、魏之際應已有之(註四),但六朝人士取名鍾葵的原因已不可考。

至於終葵為何與驅鬼儀式產生關聯呢?明末清初的顧炎武於《日知錄》卷三十二〈終葵條〉中引東漢經學家馬融《廣成頌》之「翬終葵,揚關斧」文句補充道:「蓋古人以椎逐鬼,若大儺之為耳。」他認為「終葵」一詞是由驅邪法器漸擬人化,後被採用作為人名而形成鍾馗之名。可惜的是,顧炎武似刻意忽視了所引文獻的性質,《廣成頌》本是馬融對廣成苑之草木蟲魚、飛禽走獸的鋪陳描寫,全文意圖在勸諫漢廷能夠借狩獵之禮來加強武備,實與驅鬼無關。此外,他也沒能夠說清終葵和鍾馗之間的演變關係。

最後,清代趙翼在《陔餘叢考》卷三十五綜合整理了歷代學者的見解,主要依循顧炎武之說,將鍾馗的原型定於上古時期用於逐鬼的法器「終葵」。至此,鍾馗起源似乎在清代早期以後形成了有瑕疵的結論,直到民國時期才有學者重新拾起這個問題。

相較之下,在現代學者胡萬川對鍾馗起源有著嶄新且極具啟發性的研究切入,儘管他不否認鍾馗後來被當作驅疫逐祟的神祇可能與「終葵」的音源有關,但主張探討鍾馗神話的原始意義與根源也必須從了解鍾馗信仰開始。從歷代鍾馗故事,尤其是較早的唐代資料抽絲剝繭,胡萬川整理出鍾馗信仰有幾個不變的要素:(一)與驅疫逐祟(鬼)有關、(二)與年終歲除有關(註五),以及(三)鍾馗的相貌由早期的無敘述轉趨具體,變得兇惡醜陋。根據此觀察,他推斷鍾馗信仰其實就是古代驅疫逐祟大典「大儺」的轉化(註六),因為大儺與鍾馗信仰的不變要素不僅目的相同,特徵也相近,且從歷代史書中大儺和鍾馗信仰記載此消彼漲的變化關係,也可看出兩者間有替代性(註七)。胡萬川據此,並參考宋代吳自牧《夢梁錄》、清代顧祿《清嘉錄》記載(註八),主張相貌醜陋的鍾馗其實是古時大儺主持者「方相氏」的轉化。方相氏在《周禮・夏官司馬》中的相貌描述(註九)正與鍾馗形像有共通性,兩者均為透過醜陋可怖的裝扮「以惡制惡」,以達驅邪鎮祟的巫術心理。

其實從儺儀和音源的角度探討鍾馗起源所得到的結論並不相牴觸,反具互補性。胡萬川也認為,古今中外許多巫術或宗教儀式中,一些被認為具有靈力的法器確實往往會為人所崇拜,進而被人格化,再轉化為人形。綜合前述兩種角度看法,鍾馗由「椎」轉化而來的說法是否站得住腳,取決於古人早期行驅鬼之儀時是否都用「椎」。這個問題,近年隨著秦漢時期簡牘、帛書的大量出土,古時曾盛行以椎擊鬼的事實已被證明,如睡虎地秦簡《日書・詰篇》「人被衰鬼纏上,可以棘椎、桃秉(柄)以敲其心,則不來」、西漢馬王堆帛書《五十二病方》也有以鐵椎擊鬼治病之術之記載。

然而,早於秦漢時代的鍾馗起源問題仍必須回到最原始的《周禮・考工記》「大圭長三尺,杼上終葵首」、《丹鉛總錄》「大圭終葵首。註:終葵,椎也。疏:齊人謂椎為終葵… 或謂之大圭,長三尺,杼上終葵首,於杼上又廣其首,方如椎頭…。」這兩條文獻所記述的「大圭」、「杼」、「終葵」(椎)究竟為何的問題上,而考古學和古文字的研究或可為此進行補充。

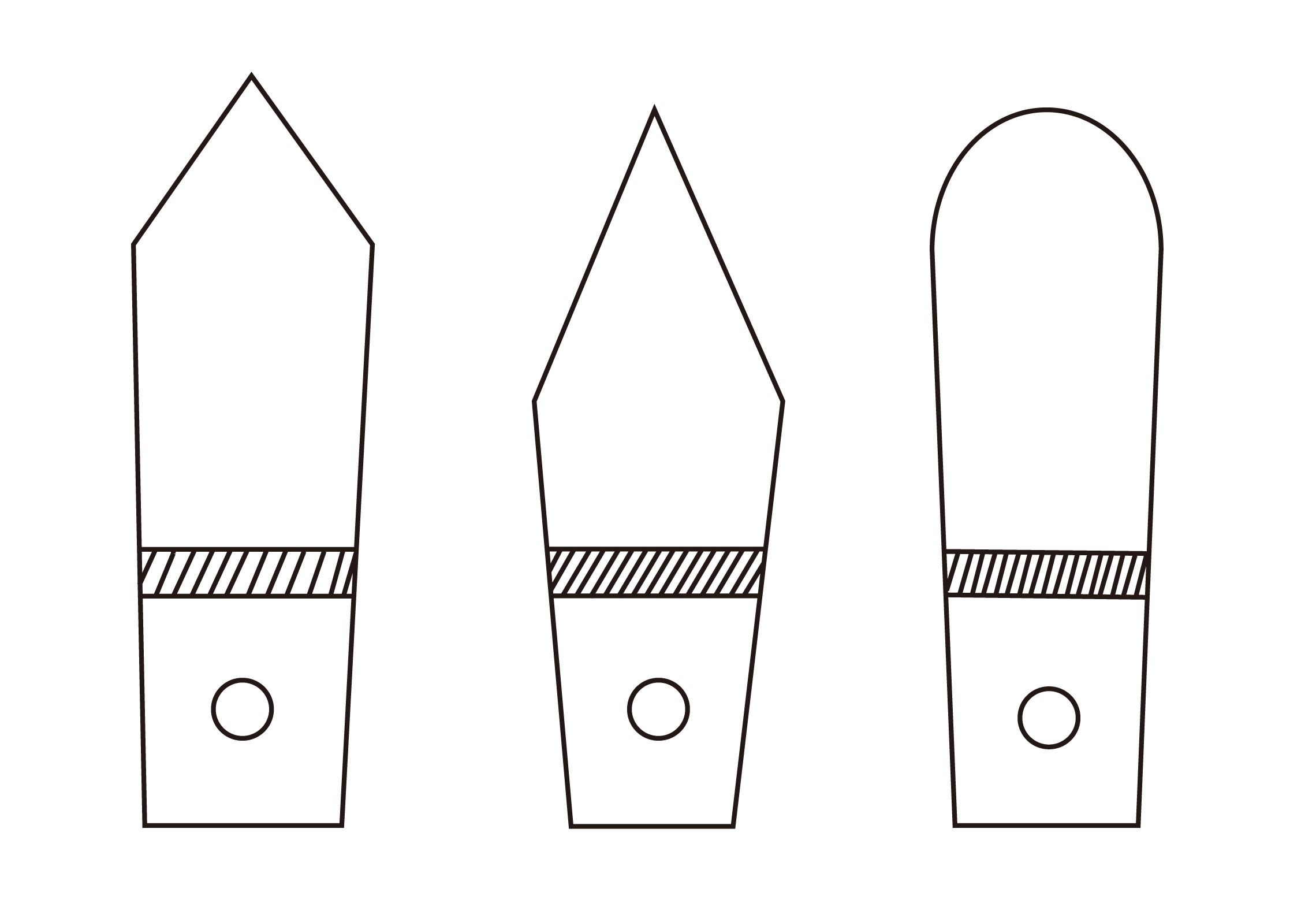

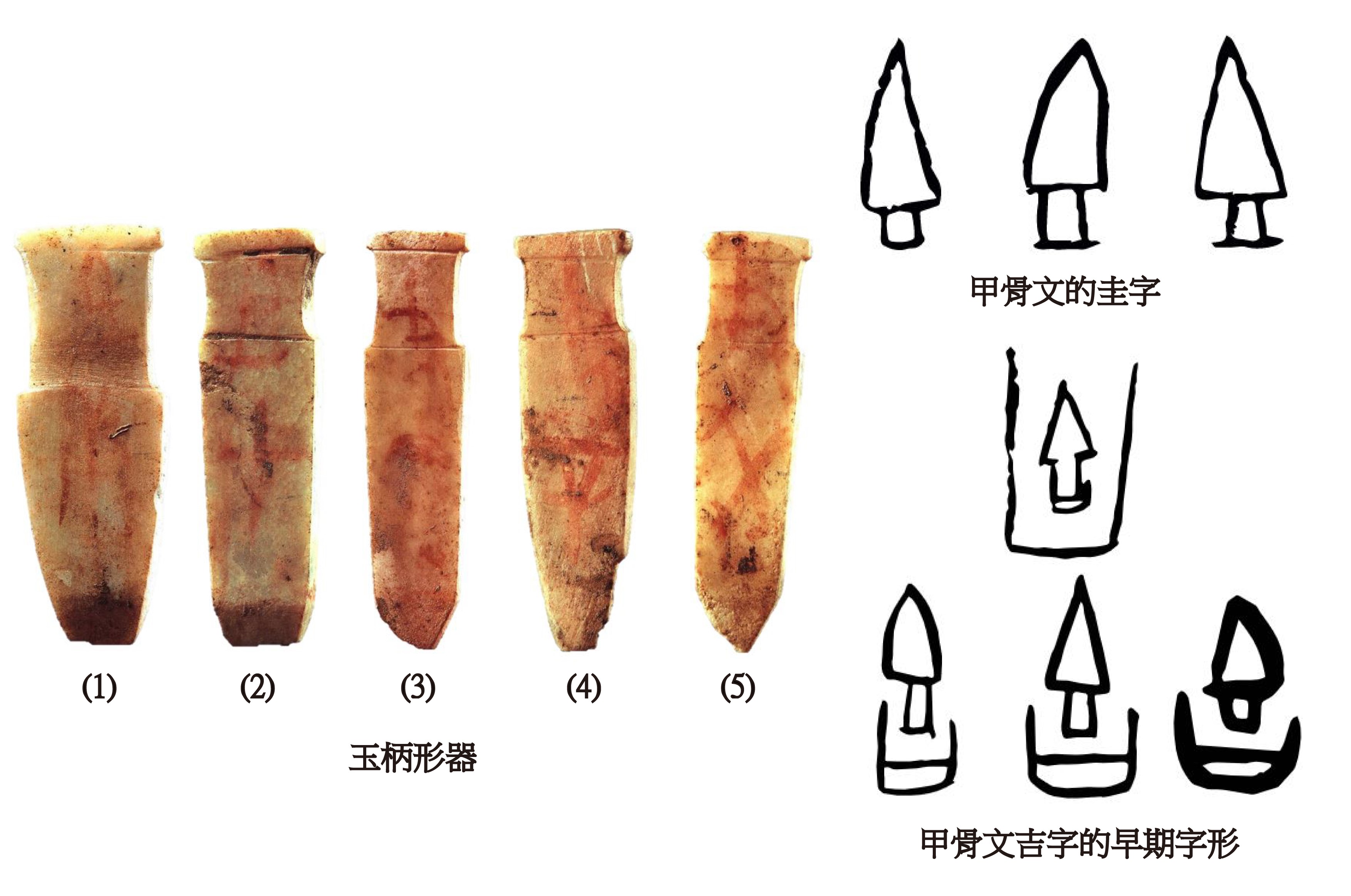

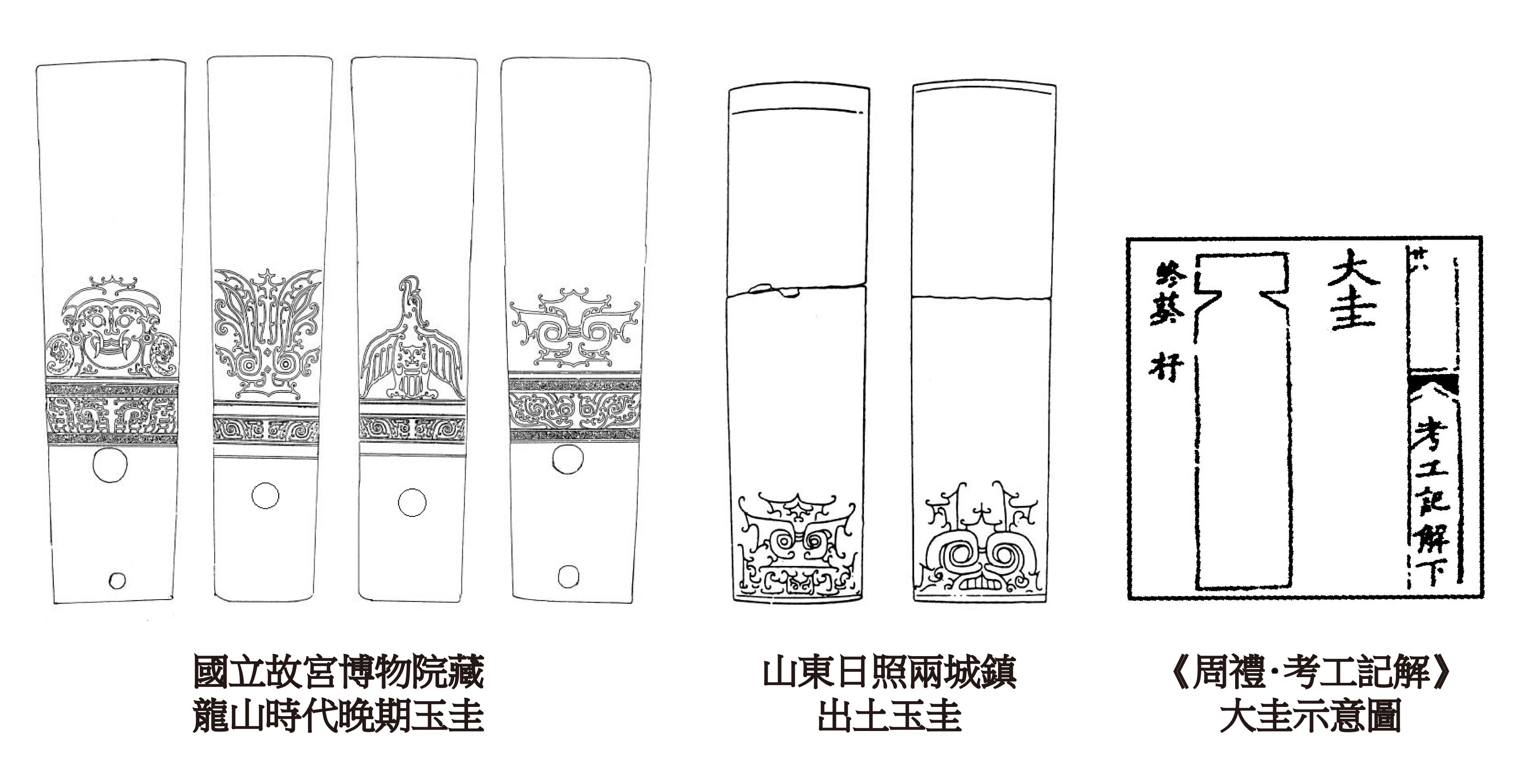

「大圭」最早的文獻記載見於《周禮・春官宗伯》:「王晉大圭。」對大圭的形制則未加敘述。從前後文可知,大圭只是周代多種圭的其中一種,當時尚有名稱、形制皆異的鎮圭、桓圭、信圭、躬圭等;圭在當時已是一種隨禮制施行而臻於成熟發展的禮器,用於祭祀和身分地位象徵,研判應有早於周代的器物演化期。根據《說文》、《周禮》、《儀禮・聘禮》記載和漢代畫像石、古碑刻圖象,典型的圭約是一種扁體,頂部斜削尖銳呈鋒、大折肩收束、底部兩側呈近直角,斷面呈方形,器身或帶穿孔的器物;另有一種與之相似,但頂部呈圓弧形,無折角,亦被稱為圭(圖二)(註十)。另根據漢鄭玄注、唐孔穎達疏《禮記正義》所載「『大圭不琢』者,大圭,天子朝日月之圭也,尚質之義但抒上,終葵首,而無琢桓蒲之文也。」,並參考周代一尺約現代之23.1公分,大圭可能是長約69公分,素面,頂部斜削尖銳呈鋒的扁條狀器物,甲骨文和晚商金文裡即可見到相似的字形,是甲骨文的「吉」字所从「士」旁的早期寫法(圖三)。在花園庄東地卜辭中,此字與同文之「珏」、「璧」屬性類似,或釋為「士」或「圭」,均指奉獻的禮品,且有顏色之分,顯然為玉石器。商代考古迄今多在墓葬中發現有許多末端或帶紋飾,上頭有朱書先公先王名號的玉柄形器(圖三),或許即上述甲、金文造字之所本。在商晚金文裡,此字被用作族徽和人名,而商代部分族徽與職官有關,或具有職事性的特點,說明持此柄形器物之族可能在社群裡主要負責祭祀儀式活動。

《丹鉛總錄》裡「杼上終葵首,於杼上又廣其首,方如椎頭。」這段記載在鍾馗起源研究裡語焉不詳,且少有人關注。「杼」是大圭的哪個部位?「杼上終葵首,於杼上又廣其首」為何意?「方如椎頭」又指什麼?這一連串問題若參考宋代林希逸《周禮・考工記解》所繪插圖(圖四),可稍見端倪。根據林希逸,「杼」大約在大圭底端,緊鄰裝柄部位以上數公分位置。至於其他兩個問題,從所繪突兀的長條形底端很容易判斷這只是根據文字內容想像而來,不具參考價值。要解決這兩個問題,不妨改由以下幾件與西周之後的圭器形相似,可能是其祖形的龍山文化晚期玉圭形器(一說為大鏟)觀察入手(圖四)(註十二)。這幾件來自山東日照兩城鎮和國立故宮博物院清宮舊藏的玉圭形器在靠近底端、緊鄰穿孔裝柄位置之上數公分,都雕繪有左右對稱、大眼、帶獠牙的人或獸面複雜紋飾。若從上述《丹鉛總錄》原文推敲,是否可能「杼上終葵首」指的便是這些大眼、帶獠牙的人、獸面紋飾?這些紋飾寬長的大臉是否就是「杼上又廣其首」所指?而這些紋飾所具方中四邊多帶尖角的特點,是否便是「方如椎頭」之義?那麼,這些龍山文化玉圭上複雜的人、獸面是否可能就是所謂的「終葵首」,也就是終葵之首呢?另外,可怖的人、獸面紋飾和玉圭形器作為儀式用器的特點不禁讓人聯想起古代巫師會透過醜陋可怖的裝扮「以惡制惡」,以達驅邪鎮祟目的歷史觀察。那麼,是否可能這些可怖的人、獸面紋飾便是後世鍾馗貌醜之啟源呢?

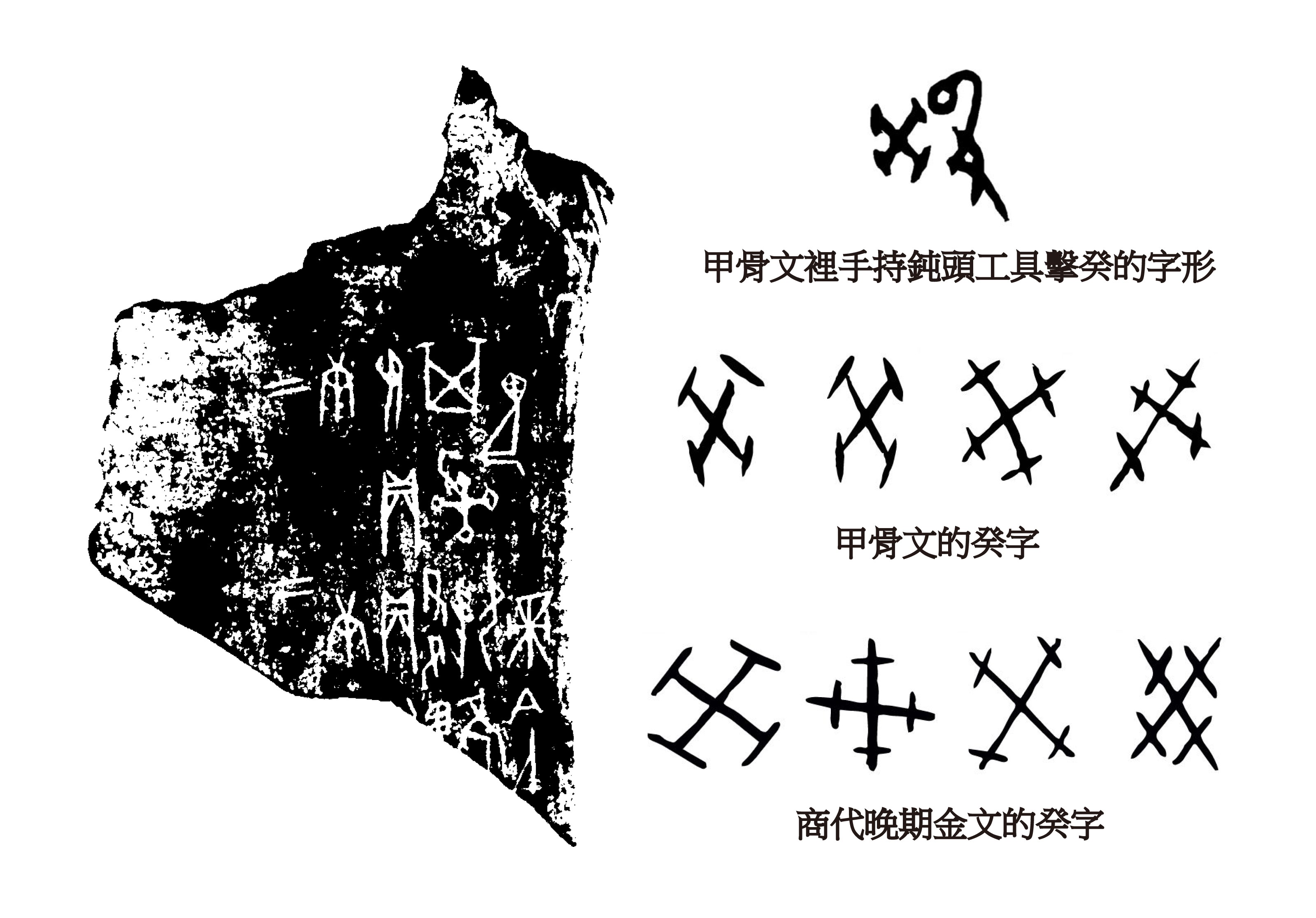

若另闢蹊徑從古文字的角度來看,終葵的「葵」字最早字形僅見於小篆,這個後起的聲化字以「癸」作為聲符,被用於「終葵」,是否有其特別意義?這個問題或可從甲骨文的「癸」字談起。甲骨文的「癸」字顯然是一個象形字,但由於字形過於簡單而難以明確看出造字創意。許慎在《說文解字》中解釋對於癸的解釋為「癸,冬時水土平,可揆度也。象水從四方流入地中之形。癸承壬,象人足。凡癸之屬皆從癸。,籀文从癶从矢。」說法自相矛盾。後人釋癸或有測量工具、測圓工具、兵器、樂器之說,亦莫衷一是。甲骨文的「癸」字與「巫」字有幾分神似,皆為某物兩相交叉形,甲骨文中也有個手持鈍頭工具在打擊「癸」的字形(圖五),證明「癸」的確是一種器物。甲骨卜辭《合》34146上刻有一個手持「癸」的會意字,或釋為「揆」,從「庚辰卜:其揆鬼?」研判,「癸」是一種驅鬼法器(圖五)。在晚商甲、金文中,「癸」已被假借為天干用於記日,失去其造字原意,是否可能終葵所用之「葵」,其實是借用「癸」之法器原意,表示「終葵」與驅鬼儀式有關之意涵呢?

從龍山時代晚期杼上雕繪人、獸面紋的圭形器到商晚期殷墟出土的玉柄形器、甲骨文和晚商金文的「癸」字、卜辭裡的「揆鬼」、周代的大圭、秦漢時代的以椎擊鬼、六朝以「鍾葵」、「鍾馗」為名、陳、隋之際的《太上洞淵神咒經・斬鬼第七》經文「鍾馗」,一路到唐代歲除懸掛鍾馗畫、宋代的唐玄宗夢鍾馗故事,我們似可發現鍾馗的起源與受奉為神,確實可能有著一絲從上古祭祀禮器、巫師驅鬼法器,進而在西周時期成為象徵身分地位或用於典儀祭祀禮器,再轉為世俗化為人所崇拜,進而人格化,轉化為人形的脈絡可循,只可惜目前龍山時代晚期至商周時期和祭祀、驅鬼、儺儀相關的文字記載及物質文化佐證尚嫌不足,難以使鍾馗最初源於新石器時代晚期圭形器上人、獸面紋飾、商代驅鬼法器、西周大儺之說完全令人信服,但相信未來考古、古文字學上的新進展,理能為鍾馗的起源探索帶來進一步突破。

註釋:

註一:在比《補筆談》稍晚,由高承所作的《事物紀原》卷八、明陳耀文所編類書《天中記》中,可見唐明皇夢鍾馗的故事情節交代越來越精細完整,不僅鍾馗的所處年代、身分來源,小鬼的名號,甚至連鍾馗為何發誓為唐明皇除天下妖孽的原因都交代仔細。至此,鍾馗神話的內容至《天中記》已基本完備、定型。

註二:六朝及唐代時人取「鍾葵」、「鍾馗」為名,互有襲用。

註三:《周禮・考工記》:「大圭長三尺,杼上終葵首,天子服之。」

註四:實際以可靠的文獻資料來看,在成書於唐中宗神龍二年(AD 706)的韻書中,王仁煦於切韻裡便有「鍾馗・神名」的記載,唐玄宗時期大臣張說(AD 677-730)也曾寫過「謝賜鍾馗及曆日表」;唐德宗時期文學家劉禹錫(AD 772-842)亦寫過「爲李中丞謝鍾馗曆日表」和「爲淮南杜相公謝賜鍾馗曆日表」。不過李豐楙認為鍾馗斬鬼的傳說最早可追溯至唐高宗麟德元年(AD 664年)成體系的《太上洞淵神咒經》,而該經最初的十卷成書時間約在陳、隋之際。但此說有所爭議,或認為成書年代可早至晉末至劉宋、梁末或晉代。敦煌寫本標號爲伯2444的《太上洞淵神咒經・斬鬼第七》中記載:「今何鬼來病主人,主人今危厄,太上遣力士、赤卒,殺鬼之衆萬億,孔子執刀,武王縛之,鍾馗打殺得,便付之辟邪。」

註五:許多文獻資料表明自唐至宋代,鍾馗已是當時上至皇室下至庶民所共同信仰的神祇,專事驅邪逐厲,在年節除歲時不僅皇帝會將鍾馗圖像與新曆日賜給大臣,民間家家戶戶也會懸掛鍾馗圖像,甚至裝扮成鍾馗的形象,成群結隊敲鑼擊鼓,以求驅邪逐祟祈求平安。

註六:儺就是逐鬼驅疫的儀式,最早見於《論語》鄉黨篇,後於《周禮》、《禮記》、《呂氏春秋》、《淮南子》等文獻有更詳的記載。

註七:胡萬川觀察到大儺的舉行在《新唐書》以前的正史中常見,但在五代、宋以後不見諸正史,且唐代的大儺多不如前代隆重,同時唐朝恰巧是鍾馗信仰開始興盛的時代。

註八:《夢梁錄》卷六:「自此入月(十二月),街市有貧者,三五人為一隊,裝神鬼、判官、鐘馗、小妹等形,敲鑼擊鼓,沿門乞錢,俗呼為「打夜胡」,亦驅儺之意也。」、「禁中除夜呈大驅儺儀,並係皇城司諸班直,戴面具,著繡畫雜色衣裝,手執金鎗、銀戟、畫木刀劍、五色龍鳳、五色旗幟,以教樂所伶工裝將軍、符使、判官、鐘馗、六丁、六甲、神兵、五方鬼使、灶君、土地、門戶、神尉等神,自禁中動鼓吹,驅祟出東華門外,轉龍池灣,謂之「埋祟」而散。」《清嘉錄》:「家雪亭土風錄云:裝鍾馗判官,即方相氏蒙熊皮,黃金四目,執戈揚盾,以索室歐疫之遺意。」

註九:「方相氏,掌:蒙熊皮,黃金四目,玄衣朱裳,執戈揚盾。帥百隸而時難。以索室毆疫。大喪,先柩。及墓入壙,以戈擊四隅,敺方良(魍魎)。」

註十:目前學界對於圭的形制見解其實仍相當鬆散而無共識。

註十一:相關整理見筆者於台灣大學科學教育發展中心專欄文章〈從早期文字談中國上古時期的「鬼」與「神」〉。

註十二:許多新石器時代的玉石質似大鏟的器物在考古文獻裡常被鬆散、未加定義地稱之為圭形器,或甚至是圭。

參考資料:

中國社會科學院考古研究所 編著

2005 《安陽殷墟出土玉器》。北京:科學出版社。

王蘊智

2006 〈釋甲骨文□字〉,刊載於中國古文字研究會、華南師範大學文學院編,《古文字研究》第26輯,頁76-79。北京:中華書局。

李豐楙

1986 〈鍾馗與儺禮及其戲劇〉,《民俗曲藝》第三十九期,頁69-99。

周南泉

1992 〈論中國古代的圭〉,《故宮博物院院刊》第三期,頁11-25。

姜彩凡

2003 〈試論古圭〉,《文博》第一期,頁12-17。

胡新生

1996 〈周代儺禮考述〉,《史學月刊》第四期,頁8-12。

胡萬川

1980 《鍾馗神話與小說之研究》。台北:文史哲出版社。

殷偉、任玫

2009 《鍾馗》。北京:文物出版社。

趙林

2014 〈說商代的鬼〉,刊載於宋鎮豪主編《甲骨文與殷商史(新四輯):慶祝中國社會科學院歷史研究所建所六十周年》,頁57-96。上海:上海古籍出版社。

鄭尊仁

2004 《鍾馗研究》。台北:秀威資訊科技。

鄧淑蘋

2001 〈故宮八件舊藏玉圭的再思〉,《故宮學術季刊》第十九卷,第二期,頁115-149。

劉錫誠

1998 〈鍾馗傳說和信仰的濫觴〉,《中國文化研究》第21期,頁51-56。