【化學奇境】水晶、火焰、城市:卡爾維諾與芝諾之箭

■ 「英國牛津大學化學教授阿特金斯(Peter Atkins,1940-)認為:詩人和哲學家對於新事物的發現沒有建樹,詩人的才華大多耗於自我欺瞞;哲學家稍微好一點,但也沒有多好...」縱然我們渴求精準,語言卻在使用的當下立刻造成誤解。

撰文 ∣ 周炳辰

陳竹亭教授在十月三十日的演講提到「大塊假我以文章」,以原子、分子比較字母、辭彙,科學家和文學家閱讀自然世界的方式竟有若干相似之處,十分有意思。人類由日常生活觀察周遭環境至理解更細微的事物,與其說是由宏觀到微觀的眼界進程,更是一種捉摸世界構成成分的企圖。這是對精準的渴求,是內建於思維之中的迫切感,驅動我們發掘真實的輪廓。

例如遠觀山嶺,看到的或許是青綠色和赭黃色的地勢景觀,但這顯然不能夠滿足所有的人,於是有人希望站得近些,可以看看山上的石壁稜層、花草植物,甚至更接近地踏上土地和山上的動植物互動;然而,如果有人嘗試用能夠掌握的最精準的方式去描述山嶺,無論是一一描繪所有看到的動植物的每一根毛髮、每一片草葉,或者敘說土石的種類、材質、重量,或者明列所有可以分辨的物件,都會遇到困境。

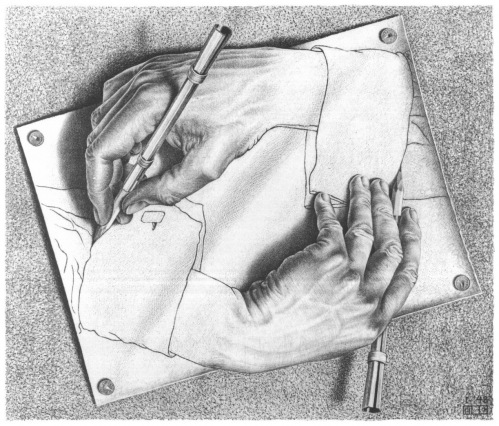

這個困境即是:縱然我們渴求精準,語言卻在使用的當下立刻造成誤解,一開始誤解甚微,但隨著敘述漸序推進,慢慢擴大。有時候甚至令人絕望,所有的字、詞皆若芝諾(Zeno,ca. 490 BC-430 BC)之箭,永遠也無法到達「精準」的境地。

語言的瘟疫

卡爾維諾(Italo Calvino,1924-1985)於《給下一輪太平盛世的備忘錄》(Six Memos for the Next Millennium)中就曾經抱怨:隨意、大而化之的語言就像感染了語言的瘟疫,這種語言被漫不經心地使用,讓一切都變得通泛、魯鈍,缺乏色彩;各式各樣的媒體玩弄意象,刺激視覺,卻無法為意象付予更深一層的必然意義,終於染病的語言像夢境般侵襲、散盡,除了焦慮什麼也不能夠留下。

於此,我想稍微談談詩。詩常被認為是精準的文體,可是不少寫詩的人卻認為它理應朦朧。里歐帕第(Giacomo Leopardi,1798-1837)就曾經主張語言愈模糊,愈不精準,就愈有詩意。台灣詩人代橘亦在〈讀一首詩〉中表白自己的立場,他以「語言迷霧」形容詩,甚至提問:哪種藝術創作不是曖昧模糊的?

但是曖昧模糊的語言也可能是精準的語言。卡爾維諾評析里歐帕第的《隨想》(Zibaldone di pensieri)時,就曾經注意到里歐帕第以極大的篇幅讚揚曖昧模糊,但他的敘述本身卻以近乎偏執的態度掌握時間和光線的設定,無論是光源、光的反射和散射、物體的材質、地點(樹林間?迴廊?或虛掩的窗?),以及這些條件對於視覺和聽覺的影響,都極其仔細地以文字搭設起來,其精準程度比起現代的照明設計師或舞台設計師都絲毫不遜色。里歐帕第的札記反而成為「精準」最有力的辯護者,他驚人的觀察能力和對語言異常精密的控制能力,只有那些最在意細節、不輕易妥協的寫作者才可能具備。

晶之信徒

卡爾維諾談「精準」,最後參考生命生成的形態,取三個象徵充作結論。他第一個選擇的是「水晶」,作為一種安定的系統,水晶趨向默默地自我組織;第二個象徵是「火焰」,雖然喧鬧、激盪,卻在形體不斷變動的同時保存自己的表徵。水晶與火焰雖然代表兩種截然不同的觀點,其生成方法、取用資源的方法都不一樣,但可以向彼此學習。

第三個象徵非常有意思──他選擇「城市」。城市是繁多物件聚集而成的複雜網路,只要依循其中任何一件事物推演下去,無論思路如何清晰,都會立刻迷失於無數無盡的細節之中。卡爾維諾的小說《帕洛瑪先生》(Mr. Palomar)裡可憐的主人翁即是一位除了想觀察、理解世界,沒什麼特別缺點或嗜好的男人。他於卡爾維諾構築的城市中生活,窮理盡性,試圖處理那些最本質的知識,試圖與所有能夠碰觸的事物連繫。整本小說以碎形方式展開,直至最後困惑的帕洛瑪先生迷失於芝諾悖論,宛如回到宇宙之初。

雖然英國牛津大學化學教授阿特金斯(Peter Atkins,1940-)認為:詩人和哲學家對於新事物的發現沒有建樹,詩人的才華大多耗於自我欺瞞;哲學家稍微好一點,但也沒有多好;惟有科學才有真正的發現。但我相信:正如盧克萊修(Lucretius,ca. 99 BC-55 BC)的史詩《物性論》(De rerum natura),對於天文地理萬物的仔細觀察,點燃西方科學之火,也推動了原子論(atomism),在「城市」般錯綜複雜的真實之中,必定也有許多道路,迢遙相連。

?

(本文作者為雪梨大學免疫暨傳染疾病研究所碩士,台大批踢踢實業坊前任英詩板板主)

延伸閱讀:wiki上的掌性(Chirality)、巴斯德(Pasteur)分離鏡像異構物(Enantiomers)

責任編輯:MissZoe

我喜歡這個觀點:文學家與科學家,是美的信徒的鏡像異構物(enantiomer)。