【書評介紹】懷孕文化史—懷孕、醫學和文化

■ 「從報紙上看到美國婦女因為傷害胎兒遭起訴的新聞,我就開始思考這種事情是怎麼發生的;身體怎麼變成了一個公共空間,像電話亭一樣被破壞。」---Rachel Cusk《一生的工作:成為母親》

撰文 ∣ 張茵惠

即便限縮於250年內的英國歷史,記錄「懷孕這件事」的文化建構過程仍是困難的。基於各種理由,生育無論對於婦女、女性主義者、擔心國族發展的人、醫療從業人員,都是太過複雜的問題,更何況以上四種身分有可能重疊在一起。

若我們試著把這本旨意遙深的書用簡單的方式講,懷孕這件事或許可以透過「不懷孕」、「懷孕中止」的面向得到更全面的瞭解。

根據作者漢森(Clare Hanson)的看法,人類對於懷孕這件事在十八世紀以前其實是莫可奈何的。當時女性平均一生會生八個孩子,但能平安長大的不多。「對於沒有避孕跟墮胎方法的人們來說,期待嬰兒死產或夭折也許是唯一的解決途徑。」漢森因此評論:不能說孩子因此不重要,但孩子對父母的意義顯然跟現在是不一樣的。

三次典範轉移

懷孕的過程涉及兩個主體(其中一個在漫長的歷史中大部分時間不被認為是主體),母親與胎兒。兩者的關係,因十九世紀以來醫學與解剖的急速進展而快速轉變。在十八到十九世紀,對於母嬰關係的主流看法是「和諧共生」(harmonious symbiosis),在這種想像裡,母親與嬰兒彼此相安無事,互蒙其利,當時的時髦行業「男助產士」對懷孕女性的建議是:「忠實依循自然,身體就會因為懷孕而充滿活力」。這樣的建議聽起來很吸引人,但是除了過來人的經驗之外,毫無根據。

到了二十世紀,另一種概念開始盛行,那就是「寄生模型」(parasitism)。認為懷孕等同於罹患了九個月的疾病,若母親不好好攝取營養,胎兒會奪取她的養分。這樣的觀點經過折衷修正後,就是目前較為盛行的觀點,母親與胎兒之間的「競爭性關係」,沒有想像中簡單。某些醫學研究指出,若胎兒未能從母體得到充足的養分,會策略性的選擇犧牲某些組織的發育。

對於懷孕的概念因此可以想成具有至少三次的「典範轉移」。而在轉移的同時,懷孕也從私人的領域漸漸過渡至公開的領域。接生婆先是被男助產士取代,男助產士又被(一開始大多是男性的)婦產科醫師取代。產褥熱(一種流行於醫療院所內的致命產道傷口感染)的問題獲得解決後,女性不再流行在家中自己生產,而是到醫院接受醫療照護。

回歸「自然」

但在這同時,對於身體醫療化的厭棄也油然而生,二十世紀中期以前的婦女在醫院的生產經驗據信並不舒服,最主要是因為醫生與產婆不同,並不提供情感的照護。而在醫療保險較不慷慨於窮人的國家,如美國,一方面對少數民族(如拉丁美洲裔)的傳統產婆多所限制(文獻記載,她們被認為野蠻又骯髒),一方面又不提供窮人充足的醫療照護,導致了非裔婦女生產死亡的比率反而上升。

此外,醫療探索懷孕知識的過程也不是一路順暢,錯誤的事情有時會一再重複。二十世紀二〇到三〇年代,甚至一直到五〇年代,英國某些都市的婦女,都廣泛地被說服接受了放射線產檢,比例一度高達66.7%。但後來她們才知道,放射線對胎兒可能造成不利的影響。1956年,愛麗斯‧史都華(Alice Stewart)發表研究指出,X光可能與兒童癌症有關。加上超音波產檢終於被發明出來,才終止了這項可能沒什麼必要,但影響難料的醫療手段。當年一位為了診斷雙胞胎在腹中情況而接受放射線檢測的女性表示:「我有點擔心X光會不會有什麼危害,但那時你不覺得自己有權利質疑什麼。」

也有許多人試圖把懷孕奪回「自然」的領域中,但他們跟十九世紀時的助產士一樣,沒有任何證據,單純顯露了一種浪漫主義的精神。李德(Grantly Dick Read)在1933年開始提倡自然分娩運動,他主張原始人跟窮人更容易生孩子,而且認為婦女在生產過程中可以體驗一種「興奮」的感覺。儘管此一主張被漢森認為「與其說是自然,不如說是保守」,但「自然分娩」的概念與相關的組織還是得到了廣泛的認同。按照李德的信念而成立的英國「自然分娩協會」(現在改名為國家生育信託基金會)曾得到英女王的電話支持,透過一系列的產前課程,提供了產婦之間的精神支持。

自然與文化二元論

儘管漢森此書副標題寫的是「Pregnancy, Medicine and Culture, 1750-2000」,但她並不認為醫療與文化是對立的,事實上相對於所謂的「自然」而言,醫學是文化的一部份。這來自古典的二元對立觀點,「自然—文化」、「感性—理性」、「女人—男人」,三個詞組之間有著想像的聯繫。自然生產的反撲,以及號稱無法以理性言說的生產體驗、所謂女人的「天職」就此脈絡來說有跡可尋。

但漢森反對自然與文化的對立二分,至少不應該這麼粗糙。她認為自然與文化之間的對立,必須具備特定情境(context-specific),界線可能是動態的。她以淡然的口吻說:「當代最重要的科學期刊,就叫做《自然》,可見自然的概念有多麼不確定。」就長遠看來,她也反對女性跟自然之間有特殊聯繫、或者必然擁有特殊的身體經驗等主張,因為這樣的宣稱可能導致女性再度回到非理性、不是行動主體的論述泥濘之中。因此,漢森謹慎地贊同後現代女性主義精神分析學者克里斯蒂娃(Julia Kristeva)關於「變形(alien)」的主張,但否定了克里斯蒂娃區隔心智與身體的《聖母悼歌》。

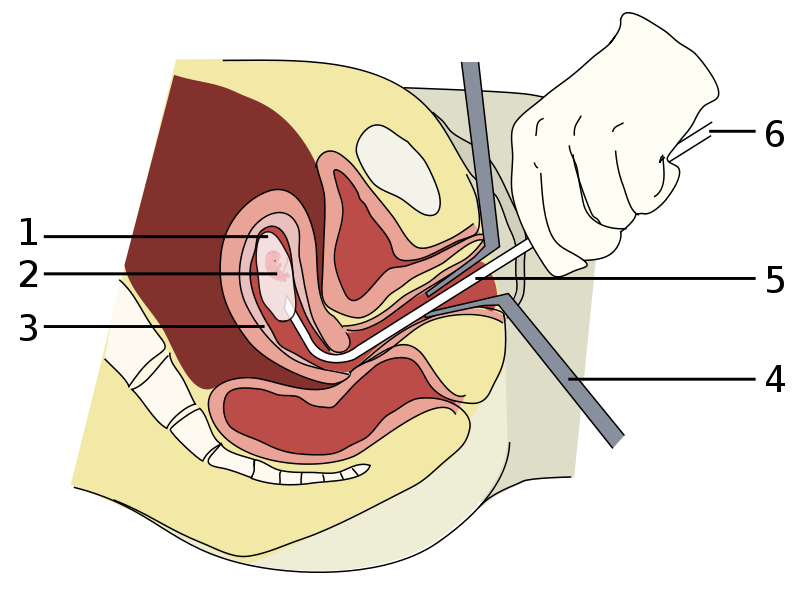

回到一開始的問題,也就是懷孕的議題必須透過「不懷孕」、「懷孕失敗」才得以瞭解。在過去的250年間,「胎兒逐漸地被想像成人,而且是病人」。影響所及,墮胎的限制於二十世紀達到了史無前例的高點。在十九世紀之前,在歐洲跟美國中止懷孕並不違法,因為教會相信觀察到胎動之後,未來的嬰兒才具備靈魂。而胎動與否只有母親知道,因此幾乎不可能因為墮胎而受罰。但1860年以後,美國開始對墮胎進行了國家介入。但在這同時,避孕知識和工具也一樣因為宗教理由被法律禁止傳播。因此,二十世紀初期的婦女在意外懷孕時,便以衣架、毛線針等物自行墮胎,死於子宮被戳破的失血或後續感染者大有人在。

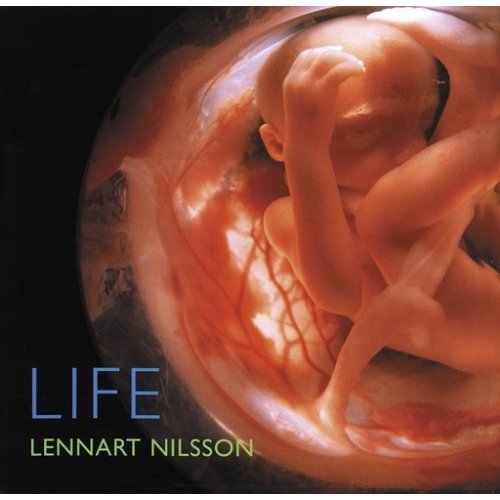

胚胎攝影術:建構為「人」、「病人」

在這裡必須提到「胚胎照片的騙局」,許多女性主義者指出,「胚胎攝影術」強化了胚胎作為「人」的建構。1965年《Life》雜誌上首度刊登了胚胎在羊水中吸吮手指的照片,但那一系列照片除了第一張之外,都是用死胎拍成的。而唯一一張不是死胎的照片,也是利用合成技術,模擬出胎兒在那個時間點還未發展出的皮膚。這張照片揭開了胚胎肖像的時代,也產生了一些效應。

漢森認為,胚胎的地位壓倒母親這件事,在英國遠不及在美國那樣嚴重。在美國產生了一些判例,讓國家得以介入控制懷孕婦女的身體。孕婦因為她不按照某些方式管理自己的身體,而遭到國家的起訴。美國的狀況讓英國女性不寒而慄。因為胚胎的「在場」,而抹殺了母親的「在場」。看得見(儘管不是真的)的胚胎,讓母親變成了看不見的透明器皿。直到現在,美國的墮胎禁令仍未完全得到解決,境內反墮胎恐怖行動仍在持續,執行墮胎的診所被放火焚燒,醫生被謀殺,但支持者並沒有一套令人信服的論述,支持他們何以堅持比十九世紀以前更嚴格的墮胎禁令。

十九世紀時,英國人擔心人口爆炸,馬爾薩斯論應運而生。而到了二次大戰後,出生率終於低於死亡率,英國又有很多人擔心種族「劣化」、「滅種」。漢森認為,供需法則在生育這件事情上扮演了主要的決定性作用,「懷孕越來越不常發生時,懷孕的結果才因此變得重要」。二十世紀社會學家的類比可能仍然有效,在商業化的社會中,女性是工人,孩子是產品,醫生是工頭。孩子本身可能不只是貢獻國家社會的「產品」,也是「消費選擇」,一種現代人不願意選購的昂貴消費。

這個問題可以扣連到近來台灣低出生率的問題。過去的經驗顯示,母職被極度強調的結果,其他的性傾向與選擇也被極度壓抑跟否定,這並不令人意外。漢森評論二十世紀初期科幻文學女作家霍丹(Charlotte Haldane)在支持人工生殖的同時,卻極度強調母職、並詆毀不這麼做的人是「第三性」(the third)時提到:「在一個只能依靠女人的身體才能繁衍後代的社會裡,這(母職)是女性所能打出的最好一張牌。」這句話或許也能這麼說,在有替代選擇的社會裡,生育就不再是必然需要打出的王牌。

■ 書籍資訊

書名:A Cultural History of Pregnancy: Pregnancy, Medicine and Culture in Britain, 1750-2000

《懷孕文化史:懷孕、醫學和文化(1705-2000)》

作者:克萊爾.漢森(Clare Hanson)

譯者:章梅芳

出版:北京大學出版社,2010

延伸閱讀:Anti-abortion violence(wiki.en)、Fetal images: the power of visual culture in the politics of reproduction(PDF檔下載)

原來如此