一個究竟該隸定為「狐」、「狼」還是「豬」的甲骨文字

甲骨文裡有個以「亡」為聲符和未知動物為形符的字,由於形符與「犬」字相似,多隸定為「」,從卜辭可知是表一種常見的田獵動物,捕獲數量甚多。學界對該字的釋字見解不一,主要分成「狼」與「狐」兩派,由於皆從古音角度著眼,迄今仍莫衷一是。另有學者認為這個形符動物其實是「豕」,故應隸定為聲符「亡」、形符「豕」共組的字,推測該字即後來的「豬」。另有學者認為甲骨文的「狼」與「狐」其實都是形聲字,前者以一個形似口袋,一端或兩端以繩索綑紮的囊狀物為聲符,讀為「囊」,後者以一個外形如瓠瓜且釋為「瓠」的字作聲符,但二說並沒有決定性證據。

撰文|江柏毅

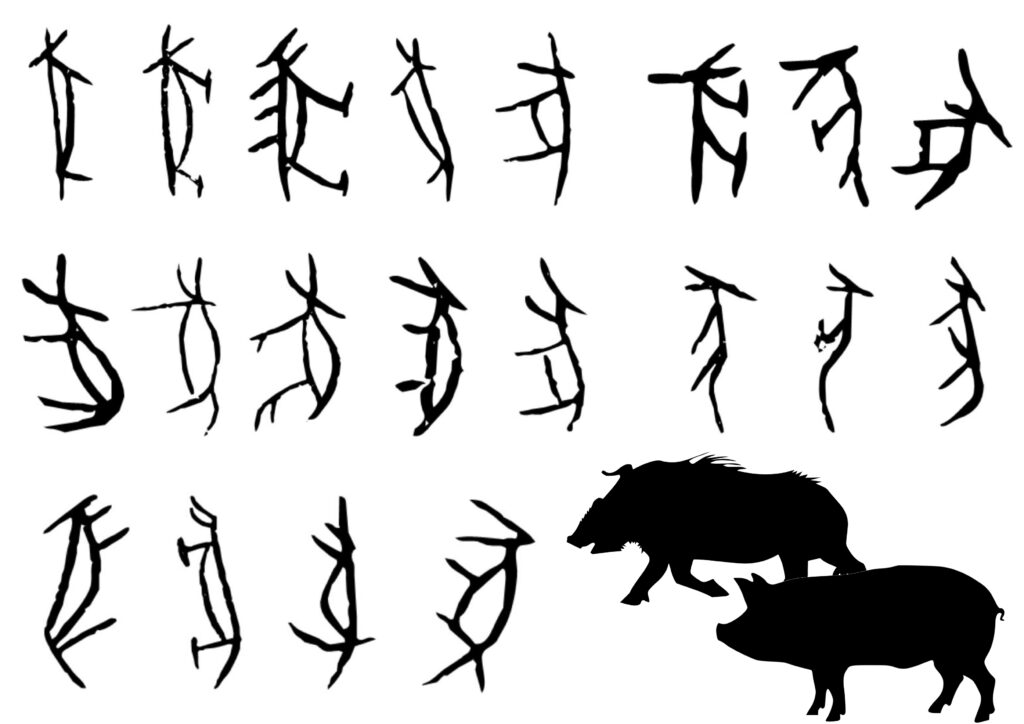

甲骨文裡有個以「亡」為聲符和未知動物為形符的字(圖一),由於形符與甲骨文的「犬」字十分相似(圖二),學者們多隸定該字為「」(註一),從卜辭可知用於表一種田獵動物,捕獲數量少則十餘頭,多則達八十六、一百六十六頭,相比象、虎、鹿、麋等動物的獵獲數量仍算相當常見。學界對這個字的釋字見解不一,但主要可分成「狼」與「狐」兩派,迄今仍莫衷一是。

羅振玉早年從古音的角度探討這個釋字問題,認為該字从「亡」得聲,「亡」屬明紐陽部,「狼」屬來紐陽部,二字同部,且明、來二紐關係極近。在聲韻非常近的情況下再將《說文解字》「良从亡聲」的線索納入考量,主張釋為「狼」,為王襄、商承祚、唐蘭等人所支持。

葉玉森也從古音切入問題,主張該字應釋為「狐」,原因在於甲骨文裡的「亡」均讀作「無」(註二),而「無」聲與「狐」聲韻近,前者屬明紐魚部,後者為匣紐魚部,故「」可讀作「狐」,為郭沫若、陳夢家、張秉權等人所支持。譚步雲另舉早期文獻中「亡」亦讀為「無」,以及「撫」字在《說文解字》所收錄的古文字形「」於辵部之上的確為「亡」為證(圖一),說明古時「亡」、「無」讀音相同、相通。在此認知基礎上,譚步雲另指出春秋時期青銅器鑄子匜銘文中一個由「犬」、「無」兩構件組成的金文字形(圖一)可能便是源自甲骨文的「」,只可惜這個字在銘文中是作人名使用,無法進一步推知甲骨文「」字的釋字。

張惟捷認為這個有爭議的甲骨文字由从「亡」聲的角度來看,聲母部分明、來可通假,而韻部方面魚、陽有陰陽對轉關係(註三),所以無論是釋為「狼」或「狐」都可被接受,所以釋字上若想有所突破,勢必得從古音之外的研究探求。

單育辰也曾對這個甲骨文爭議字提出看法,起初主張釋為「狼」,不過後來認為這個字的隸定不正確,原因在於作為形符的動物其實非「犬」,而是「豕」(註四)(圖三),所以應重新隸定為聲符「亡」、形符「豕」兩構件共組的字。他同時注意到該字常見於商末帝乙、帝辛朝的黃組卜辭,而在其他年代較早的卜辭組類中僅零星出現;有趣的地方也在於其他卜辭組類常見的「豕」字在黃組卜辭中基本也沒了蹤影,所以他推測這個从「亡」「豕」的字在黃組卜辭裡其實就是其他組類的「豕」字,兩字的混用始見於無名組卜辭,時代約商王祖甲、廩辛、康丁和武乙朝,也就是殷墟中晚期。單育辰承雷煥彰的野豬說和林澐的某種豬類動物說,推測這個甲骨文字可能即是後來的「豬」字。如是,則過去游移於「狐」、「狼」的釋字論述便難再成立。

甲骨文中是否有「狼」字仍是個問題,因為迄今河南安陽的哺乳動物遺骨鑑定都沒有發現狼,但這個看似特殊的現象可能與狼、犬零散骨骸鑑定困難有關,畢竟犬是由一種已滅絕的灰狼馴化而來,而動物考古學迄今缺乏有效區別狼、犬的測量數據。另一種可能則是當時狼的獵獲數量本來就低,少見於卜辭也是能夠理解的,劉一曼與曹定雲即認為一個僅五見於《花東》108田獵卜辭的新見字形可能便是「狼」(圖四),它在卜辭中也的確表某種動物,其字形以一頭未知動物為形符,並可能以一個形似口袋,一端或兩端以繩索綑紮的囊狀物為聲符,讀為「囊」,又由於「囊」、「良」韻母同為陽部,疊韻,可通假,故可釋為「狼」。

嚴格來說,該字釋為「狼」的確能夠在卜辭中通讀,但若釋為其他動物其實也沒有問題,所以單育辰即表示這個釋字並沒有強而有力的證據,只是有釋為「狼」的可能罷了。劉一曼和曹定雲推測這個釋為「狼」的字形符即狼的象形,原因在於它似犬但尾長而下垂,與犬尾總是捲曲上翹截然不同(圖二)。單育辰也同意這個形符非「犬」,同時對照了花東卜辭常見的「豕」字寫法後,排除了「豕」字的可能。不過有趣的是,這個「狼」字的形符其實和一開始隸定為「」字的動物形符並無二致(圖一),這使得上揭未釋字究竟表何種動物的問題變得愈加令人摸不著頭緒,或許未來對於甲骨文「豕」字的識別與早、晚字形變化需要再重新檢視。

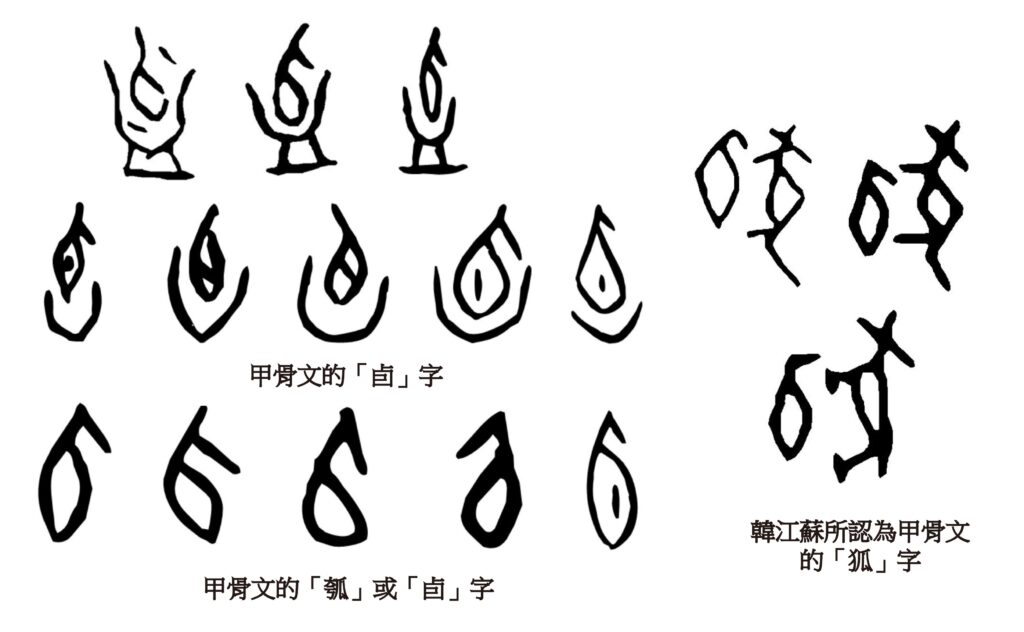

那麼甲骨文中是否有「狐」字?若從殷墟哺乳動物遺骨鑑定中發現有狐骨來看,商人勢必是獵過狐狸的,那麼「狐」字應該存在於田獵卜辭中。韓江蘇認為一個《屯南》742、756、《合補》10628所錄,由外形如瓠瓜且釋為「瓠」的字作聲符,並以上述為「狼」或「豕」有所爭議的字為形符所共組的字即為「狐」(圖五);「瓠」即後來「狐」字「瓜」之偏旁來源,因為「瓠」為「瓜」的一種,作為文字偏旁有時可互換使用。儘管如此,部分學者認為韓江蘇所說作為聲符的「瓠」其實只是「卣」的省寫(註五)(圖五),因此這個釋為「狐」的字仍有爭議。

註釋

註一:甲骨文的「犬」字重要特徵為尾部捲曲上翹,但這個以某種未知動物為形符的甲骨文字並不見「犬」字的尾部特徵,故實非「犬」,因此「」的隸定有待商榷。

註二:如常見之卜旬卜辭裡的「貞旬亡」其實都是「貞旬無」,氣象卜辭裡的「亡雨」也都是「無雨」。

註三:陰陽對轉是漢語語音發展的一種規律,即陽聲失去鼻音尾韻變為陰聲,陰聲加上鼻音尾韻變為陽聲。

註四:甲骨文的「豕」字一般呈現體態肥胖、短腿的動物側視形,也可見以單線勾勒身軀的寫法,但案例較少,與「犬」字最顯著的區別在「豕」字的尾巴總是下垂。

註五:部分學者認為「卣」字字形其實有個從繁複到簡單的演變過程,最繁複的字形是一個「皿」字狀容器內有一略小的瓠瓜形容器,瓠瓜形容器旁偶見數個小點字綴表水,「皿」字狀容器因此表現的是一個溫酒器。後來這個繁複字形簡省為瓠瓜形容器下有一道彎曲、凹口向上的筆劃;直到最後,又將一道彎曲、凹口向上筆劃也全部省略(圖五)。

參考文獻

- 袁靖、唐際根

2000〈河南安陽市洹北花園庄遺址出土動物骨骼研究報告〉,《考古》第十一期,頁75-81。 - 張宇衛

2020《綴興集:甲骨綴合與校釋》,台北:萬卷樓圖書股份有限公司。 - 張惟捷

2021〈殷契研究六題〉,《政大中文學報》第三十五期,頁191-219。 - 許進雄

2017《字字有來頭:文字學家的殷墟筆記.3,日常生活篇I,食與衣》,新北市:字畝文化創意出版。 - 單育辰

2008〈說「狐」「狼」—「甲骨文所見的動物」之二〉,見復旦大學出土文獻學古文字研究中心網站

2020《甲骨文所見動物研究》,上海:上海古籍出版社。 - 雷煥彰

1985《法國所藏甲骨錄》,台北:光啟出版社。 - 劉一曼、曹定雲

2006〈殷墟花園庄東地甲骨卜辭考釋數則〉,輯於劉慶柱主編,《考古學集刊》第十六集,頁237-286,北京:科學出版社。 - 韓江蘇

2019〈甲骨文「浮」、「狐」字考〉,《殷都學刊》第二期,頁12-15, 32。 - 譚步雲

2013〈古文字考釋三則:釋狐、釋蒦、釋飲/酓〉,《中山大學學報》(社會科學版)第五十三卷,第六期,頁63-68。