戚戚我心 – 古漢字的「戚」與「我」

本文從考古學與文字學的角度講述「戚」與「我」二字的造字創意,說明「戚」是目前發現於中國青銅時代早期墓葬內的一類玉石製小型鉞形器,具有窄長平刃或圓刃、兩側帶扉牙、器身帶圓形穿孔特點,應是一種禮器。另根據甲骨文與商代晚期金文,說明「我」是一種明顯有齒刃,外形似鉞的儀仗器,且與「戚」相同,都用於祈雨、武舞活動或象徵權力。目前商代器物中未發現與字形相似的器物,但西周時期一種刃端具有三叉形的武器很可能便是「我」的原型。漢字中唯一保留「我」兵器義的,只有義與羲字。

撰文|江柏毅

根據教育部重編國語辭典修訂本,「戚戚」一詞見於《詩經.大雅.行葦》:「戚戚兄弟,莫遠具爾」,表相親之義;在《論語.述而》中,「君子坦蕩蕩,小人長戚戚」的「戚戚」,則表憂懼之義。今日我們常用的成語「心有戚戚」,則源自於《孟子.梁惠王上》戰國時期齊宣王問孟子齊桓、晉文事,齊宣王對孟子言道「夫子言之,於我心有戚戚焉」,此「戚戚」指的是內心有所感動、觸動,並產生共鳴之義。

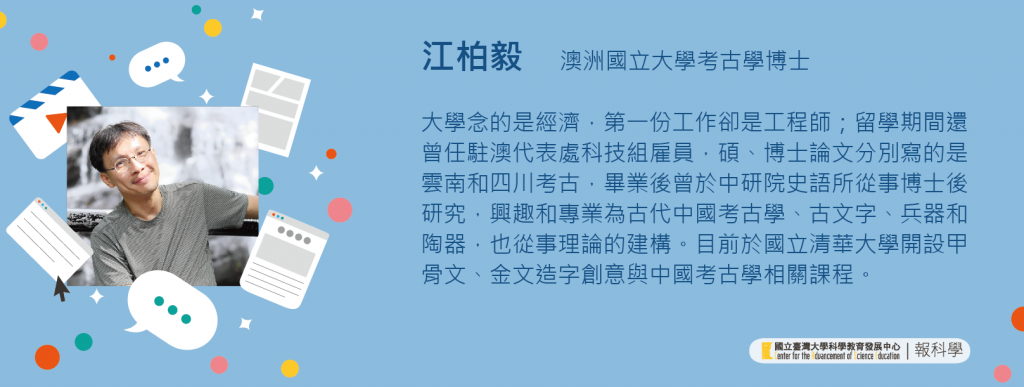

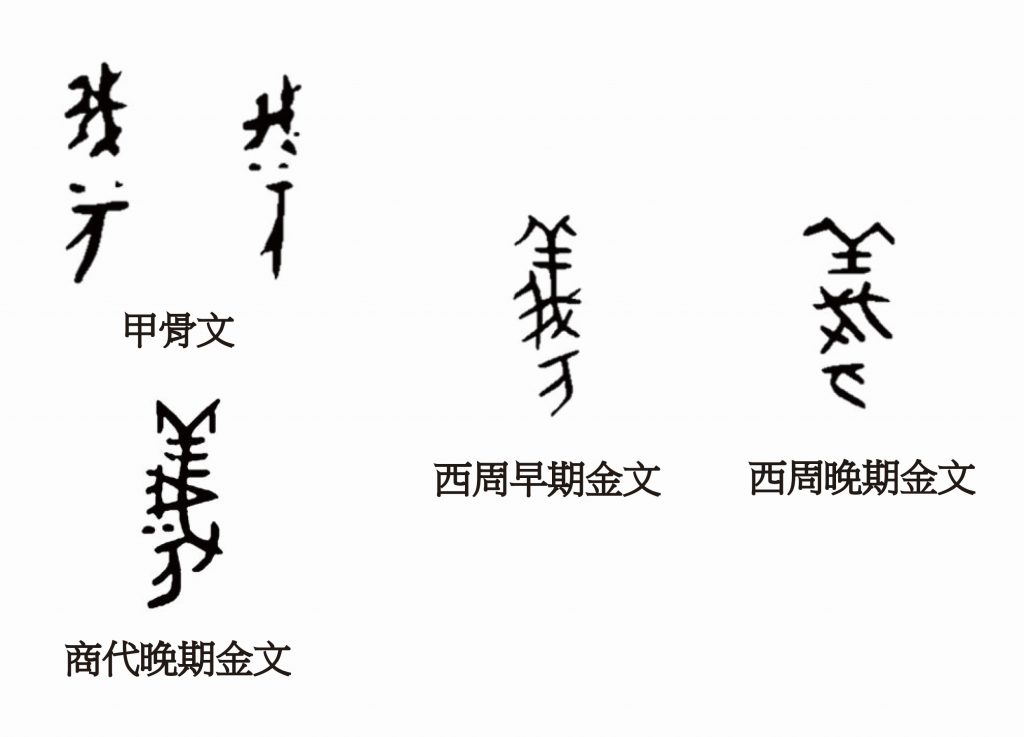

那麼單獨的「戚」字又是什麼意思呢?根據東漢許慎在《說文解字》裡的解釋,戚是一種斧鉞,也是個从尗聲的形聲字。今日我們有幸從「戚」字的甲骨文和商末周初金文知到「戚」的早期字形的確表一種小型、具窄長平或圓刃、兩側帶扉牙(註一)、器身有圓形穿孔的斧鉞。至於形聲字的說法,許慎顯然錯了,因為從甲骨文到西周中期金文字形的演化可知,所謂的「尗」聲,其實只是字形在器柄由木柲改為戈的變化後,扉牙與戈分離,再行訛變、筆畫化的結果(圖一)。

石斧是古代中國常見且用途甚廣的工具,人們從伐木、狩獵到耕種都離不開它。從大量的考古發現可知,新石器時代作為工具使用的石斧著重於實用性,斧體大多厚重扁平、圓刃、平背,器身帶穿孔的設計則是為了方便以繩索將斧體與木柄牢牢繫緊。距今約6000年河南汝州閻村出土的彩繪鸛魚石斧圖陶缸,和距今約5000年江蘇海安青墩遺址出土的帶柄陶斧,分別清楚呈現了中國史前石斧以嵌、穿為特點的裝柄方式。甲骨文的斧字最早即為裝柄石斧的象形,後來則改為从父从斤的形聲字,並於金文時代沿用(圖二)。雙面管鑽穿孔技術的應用,最早見於仰韶時代(7000-5000 BP)長江下游馬家浜文化的石斧,浙江桐鄉羅家角遺址便曾出土一件該時期的石質鑽具。雙面管鑽穿孔技術的普遍出現,大約要在仰韶時代中、晚期(6000-5500 BP)。太湖流域崧澤文化(ca. 6000-5300 BP)的石斧便已普遍流行兩面對鑽的穿孔。

石斧可能也作為武器使用,因此形態也隨著使用方式的不同而出現調整。大抵而言,為了使用省力,斧體往往變薄以減輕重量;同時為了增大砍劈面,強化殺傷力,刃往往加長,最終致使兩端上翹,成為更闊的弧形。改良後外型改變的斧稱之為鉞。在中國新石器時代,一些以精美玉、石製成的鉞常出土於貴族墓葬中,顯然非實用器。長江下游湖北、河南、安徽交界帶狹長河湖平原的薛家崗文化玉、石鉞穿孔處周圍,甚至見有繪製規整的花果形圖案,為中國考古中絕無僅有。在接下來的青銅時代,以青銅代替玉、石料製作的大鉞往往作為刑具使用,或作為儀仗器,象徵著權威,如殷墟婦好墓出土的青銅大鉞(圖三)。甲骨文的「戉」字象一把有柄、寬弧刃的兵器,應為後來金屬製的「鉞」的文字初形。商代晚期金文的「戉」字形象更接近實物,於長柄下可見用於插地的鐓。甲骨文與西周中、晚期金文的「戉」字將直柄改為如戈一般的彎曲形,圓刃也更改為勾形簡筆(圖三)。

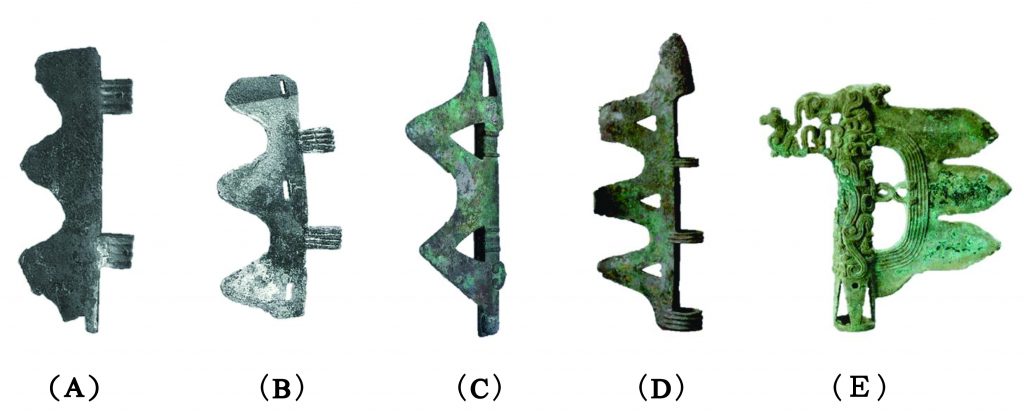

根據考古研究,戚便是目前發現於青銅時代早期墓葬內的一類玉、石製鉞形器(圖四),常與具有特殊象徵意涵的玉、石圭、玉柄形器、玉戈、玉璧、玉人等放置一處。甲骨卜辭中使用戚字的場合多與祈雨、武舞或軍事活動有關,也有「叀戚、庸用」的用法,可推知戚是一種禮器。從目前考古資料來看,戚的流行時間大約在新石器時代晚期至西周中期,可能源自於長江中游的湖北、安徽不帶扉牙設計的窄長形鉞形器;而帶有扉牙的特點,則可能與長江中游、海岱(山東省渤海至泰山一帶)地區、環太湖地區及陝西西北榆林石峁遺址的新石器時代晚期類似的玉石器遺存,如璋、戈形器、璧形器有關,仍有待進一步釐清。

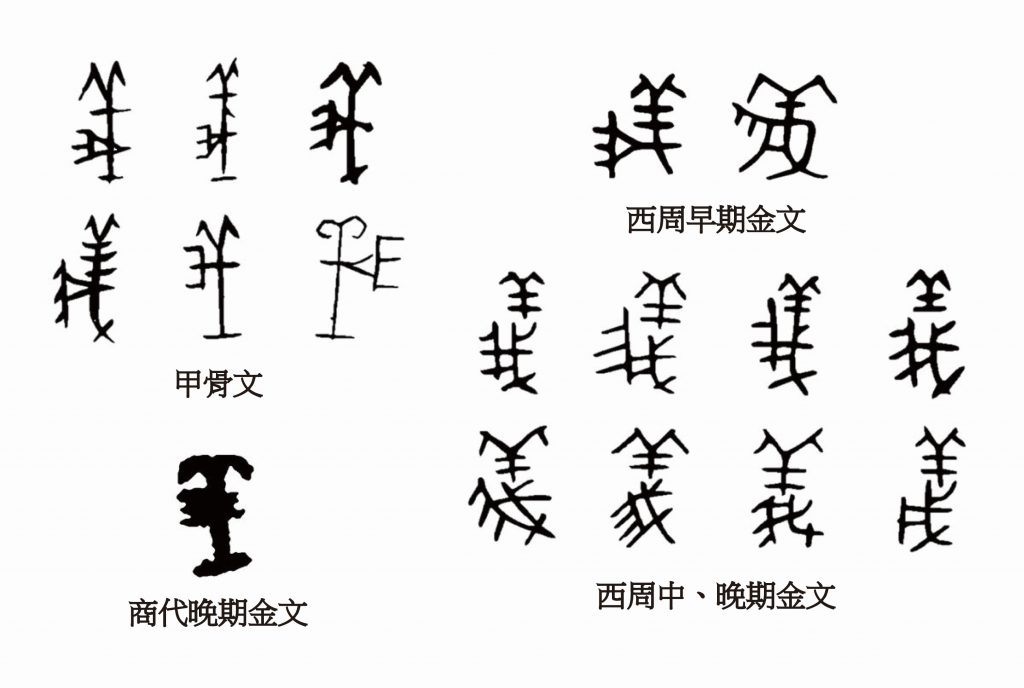

那麼「我」字的造字創意又是什麼呢?許慎在《說文》中提到,「我,施身自謂也。或說:我,頃頓也。从戈从。,或說:古垂字。一曰:古殺字。凡我之屬皆从我」。從一開始所提的「施身自謂」到對「我」的多種說法,可知許慎其實並不很肯定「我」字的起源;不過他所提到的「殺」字和所收錄的古文字形右半帶有一柄兵戈(圖五),卻也透露出「我」其實同戚字,也是一種武器。《尚書・泰誓中》「我伐用張,于湯有光」的「我」即為「殺」之義。甲骨卜辭中多次提到「我」,表現為一種明顯帶有齒刃,外形似鉞的器物,商代晚期金文的寫法也證實了這點(圖五)。

「我」與「戚」相同,都用於祈雨、武舞活動或象徵權力,郭沫若與林沄都推測「我」就是《詩經・破斧》中與斧並舉的「錡」,而根據近年隗元麗和井中偉的研究,推測「我」是一種整體近似璧形,無特別凸出尖角,長寬比接近一、弧背、中間有一大圓孔、曲刃的另一類中國青銅時代早期玉石鉞形器(圖六),但此看法似乎與古文字的「我」外形有顯著差異,值得商榷。

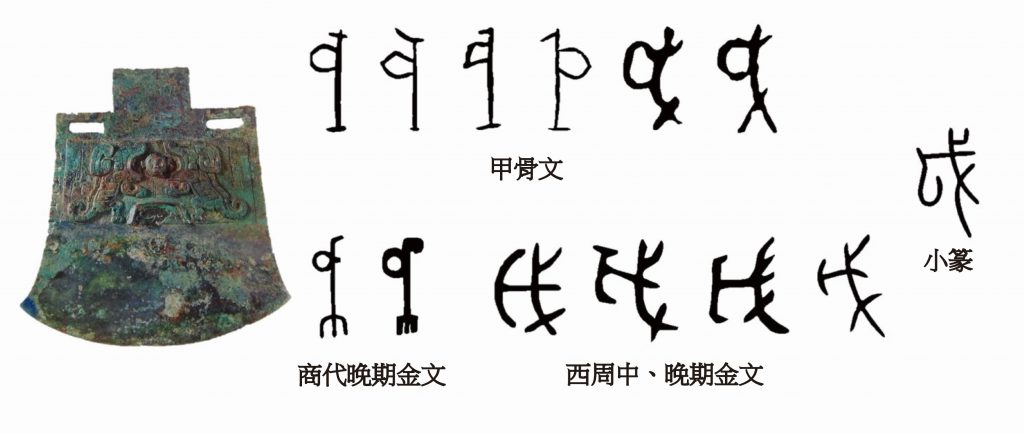

與「我」字早期字形最為相似的器物,目前發現數量相當少,除了幾件無文物脈絡可循的私人收藏外,1975年陝西扶風庄白村西周中期伯氡墓曾考古發掘一件,後來同村在1977年又徵集過類似風格的一件,皆為一種刃部有三齒棱的窄長斧鉞形器。另北京故宮博物院也藏有一件被稱之為「我」的兵器(文物號新00086999),年代同為西周中期,與前述兩件扶風出土文物不同之處,在於頂端的齒棱方向朝上,且三個齒棱均開有相對應的三角鏤孔。2009至2011年山西翼城大河口西周霸國墓地2002號墓發掘時,也曾出土過一件與北京故宮所藏相似的器物,但上、中部齒尖已殘斷,器身向一側彎曲。2002年河南葉縣舊縣春秋晚期許國許靈公墓也曾出土一件外形奇特的兵器,整體與「我」字早期字形最為相近(圖七)。

漢字中唯一保留「我」兵器義的,只有「義」與「羲」字。甲骨文與商代金文的「義」字是在「我」的頂端加了羽狀裝飾。由於羽狀裝飾通常使用於儀仗器上,間接證明了「我」並非實用兵器。「義」字金文字形中的羽狀裝飾在西周中期開始訛變為「羊」字,並與「我」分離,最終導致許慎在《說文》中誤認為「義」是一個从我、从羊的字(圖八)。至於甲骨文與商代晚期、西周時期金文的「羲」字,則是在「義」字之下加了一個「亥」字與兩個小點(字綴,表示宰割的碎片或血滴)(圖九),整體字形會以帶羽狀裝飾的「我」宰殺犧牲以獻祭之義,再次說明「我」是在一些需要祭祀的場合(如前述祈雨、武舞等活動)所使用的武器。

註釋:

註一:扉牙是中國新石器時代中、晚期玉器上可見的一種裝飾,通常由若干凸出器形輪廓的齒棱組合而成,濫觴於大汶口文化晚期,發展於龍山時代,並於青銅時代成熟、流行,但在西漢以降式微。

參考資料:

山西省考古研究所等

2018 〈山西翼城大河口西周墓地2002號墓發掘〉,《考古學報》第二期,頁223-262。

中國社會科學院考古研究所(編著)

1980 《殷墟婦好墓》。北京:文物出版社。

井中偉

2009 〈葉縣舊縣四號春秋墓出土青銅兵器研究〉,《文物》第十一期,頁63-69。

林沄

1989 〈說戚、我〉,《古文字研究》第十七輯,頁202-205。北京:中華書局。

南京博物院

1983 〈江蘇海安青墩遺址〉,《考古學報》第二期,頁147-190。

高西省

1995 〈殳、我及管銎兵器〉,《故宮文物月刊》第十三卷,第六期,頁72-80。

許進雄

2017 《字字有來頭》戰爭與刑罰篇。台北:字畝文化。

隗元麗、井中偉

2020 〈夏商周時期玉石鉞形器研究〉,《東南文化》第五期,頁95-105。

楊泓、李力

2017 《圖解中國古代兵器》。台北:風格司藝術創作坊。

震旦文教基金會編輯委員會(主編)

2010 《商代玉器》。台北:財團法人震旦文教基金會。

魯紅衛等

2007 〈河南葉縣舊縣四號春秋墓發掘簡報〉,《文物》第九期,頁4-37。