四川廣漢三星堆考古的回顧、新發現與展望(一)

三星堆文化是發現於中國四川成都平原的考古學文化,因1986年兩個大型器物坑的發現而受世人矚目,但也同時帶來許多研究問題。長期以來考古學家一直試圖在三星堆遺址群範圍內探尋類似的大型器物坑,意外在2019年底有所斬獲。六個大型器物坑的考古清理目前正進行中,新出土材料預期可提升對於三星堆文化的認識,並同時為諸多難題帶來解答。本文試圖就三星堆遺址群的田野考古歷程進行回顧,簡要說明三星堆K1、K2器物坑之於三星堆文化的幾個重要問題,並就目前對三星堆文化內涵的認識進行總結,釐清對三星堆文化的一些認知謬誤。

作者|江柏毅

根據古史傳統,黃河流域長期以來被視為華夏文明的搖籃,文明的傳播由華北以同心圓方式向邊緣推進(註一),但隨著上世紀70年代中國各地考古工作的蓬勃發展,同心圓文明傳播論逐漸受到挑戰,並於上世紀80年代出現多元起源的新看法,尤以蘇秉琦所提出的「區系類型六大區域理論」、「滿天星斗說」,和張光直所提出的「交互作用圈理論」最為重要。

進入二十一世紀,隨著「中華文明探源工程」的結束(2004至2018年),華夏文明為多元起源的看法已是學界主流,考古證據顯示東亞大陸各地在新石器時代有著星羅棋布且物質文化面貌多元的考古學文化,文化傳統在時間的推移下更迭、承繼,彼此之間的交流互動在「龍山時代」(ca. 3000-2000 BC)愈趨頻繁,華夏文明多元一體的特質便是各種文化交流下的結果。在接下來的青銅時代,東亞大陸上除了黃河流域的夏(註二)、商、周三代文明外,同時期的山東、江淮、西北、長江流域等也都有著略帶三代文明特質,但保有鮮明地域風格的璀璨文化,四川盆地所發現的三星堆文化便是其中之一。

三星堆文化遺存發現於民國初年,但直至二十世紀末兩個大型器物坑(K1、K2)大量具特殊造型器物的出土始成為眾所矚目的焦點。但由於當年的器物坑清理屬搶救性發掘,相對粗糙的考古工作也為三星堆文化研究帶來諸多新問題,因此考古學家長期以來始終在探尋遺址群範圍內是否存在類似的大型器物坑。

2019年底四川省廣漢市召開的「紀念三星堆發現90周年」大會上傳來消息,在經歷了長達三十多年的搜尋,考古學家終於因新開探溝發現玉器的持續延伸探勘,意外於K1、K2保護展示區找到了類似的大型器物坑(後編號為K3)。K3距離K2僅五、六公尺。這個出乎意料的發現起因於一場烏龍,原來K1、K2發掘後,清理人員當年其實並沒有確實掌握器物坑周遭是否存有其他大型器物坑,進而在坑的周遭規劃了保護展示區與參觀木棧道,而過去三十多年來考古學家卻從不被允許在保護區內進行地表下的探勘。

2020年三星堆啟動了新一輪考古發掘,迄今已確定於K1、K2周遭另有六個大型器物坑(編號K3至K8)。由於發掘設備、技術的進步與大量研究人員的投入,新出土材料預期可提升對於三星堆文化的認識,並同時為諸多難題帶來解答。本文試圖就三星堆遺址群的田野考古歷程進行回顧,簡要說明三星堆K1、K2器物坑之於三星堆文化的幾個重要問題,並就目前對三星堆文化內涵的認識進行總結,釐清對三星堆文化的一些認知謬誤。

三星堆文化的發現與田野考古工作回顧

三星堆文化是分布於中國四川成都平原的考古學文化,早年又稱太平場、漢洲、廣漢文化,在1980年代始根據廣漢市三星堆遺址群中的三星堆正式獲得命名。

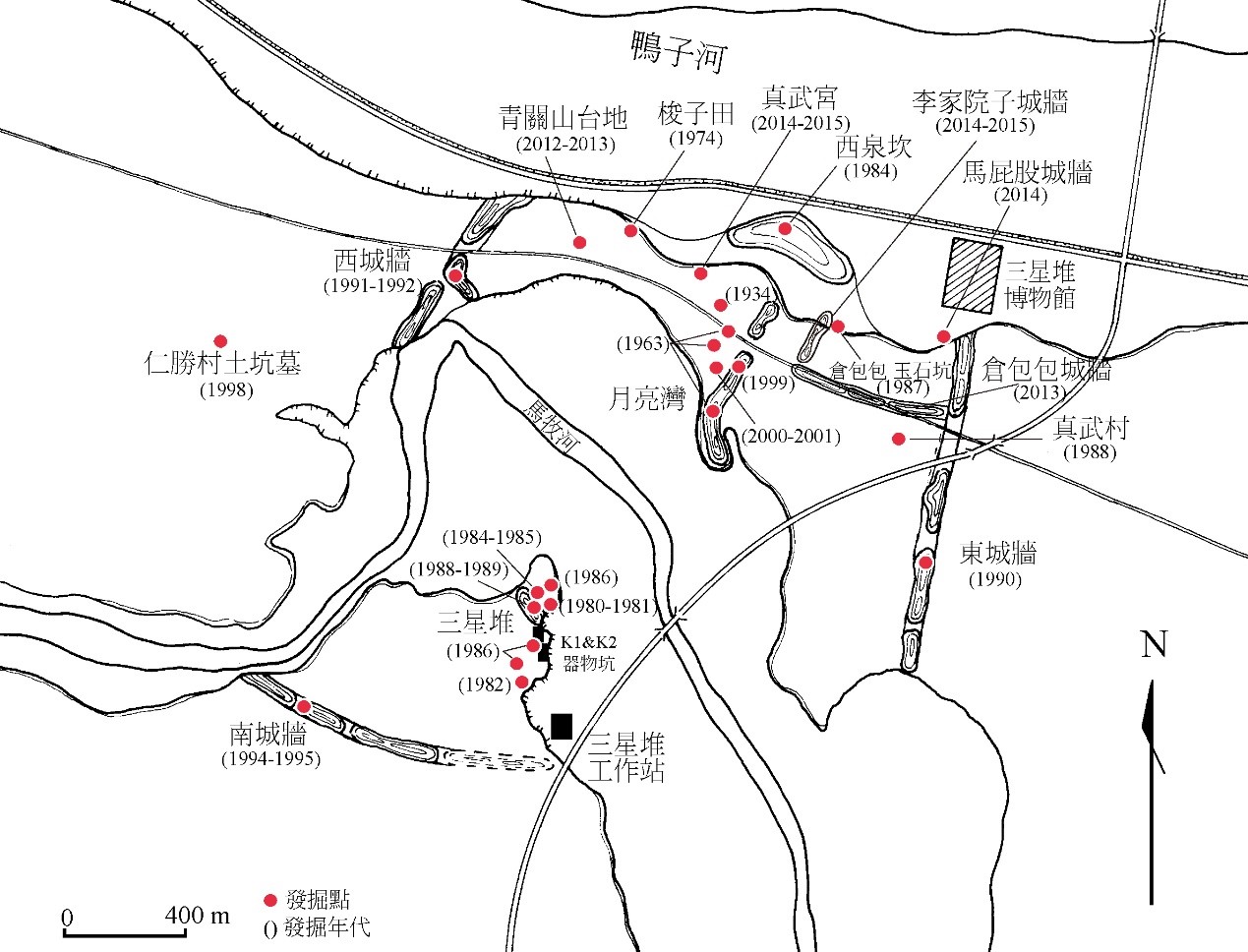

三星堆文化的發現年代有1929年與1931年二說,前者見於馮漢驥、童恩正《記廣漢出土的玉石器》一文,記述當地燕姓農民於自宅旁溝渠底部發現玉石器一坑;後者則分別見於華西協和大學美籍學者戴謙(Daniel S. Dye)和葛維漢(David C. Graham)文章內引用英籍牧師董篤宜(V. H. Donnithorne)1931年之見聞,提及廣漢農民發現石刀和石壁,後續挖掘水洞時又發現許多器物。時任華西大學博物館館長的鄭德坤在1946年出版的《四川古代文化史》也同樣記載1931年春當地居民燕道誠因溪流淤塞溉田不便,在將溪水車乾淘浚後,於溪底發現大小不一璧形石環數十枚,疊置如筍,另於深夜掘取拾得石圭、石壁、玉琮、玉圈、石珠各若干。燕道誠偶然發現玉石器的地點即三星堆遺址群範圍內的真武村月亮灣(圖一),但年代二說已難以確證。

三星堆的首度考古田野在1934年葛維漢僅為期十天的發掘後便停頓下來,直到1953年因修建寶成鐵路、擴建川陝公路須對沿線文物古蹟進行保護,時任西南博物院院長的馮漢驥始再度率人前往月亮灣進行調查。

1956至1963年間,四川省博物館、四川大學歷史系考古教研室與四川省文管會也曾分別派人前往月亮灣周遭進行調查與試掘。1970年代後期因附近磚廠取土導致文化層出露,始將研究視野轉往位於月亮灣西南,直線距離約600公尺的三星堆(圖一)。

三星堆地表最為突出的部分為三個起伏相連的土堆,隆起的頂部為橢圓形,南北長,東西窄,最高處高出一旁田地約10公尺。1980年代考古學家曾在三星堆進行四次大規模的發掘,分別為1980至1981年、1982年、1984至1985年,以及1985至1986年,為認識三星堆遺址群和三星堆文化奠定了基礎。

1980至1981年的發掘收穫除了十八座年代可分為早、晚兩組的房址與上萬件標本之外,最重要的是發現了具有分期意義的文化層疊壓現象。根據疊壓關係與文化層內器物的變化,發掘報告首次將三星堆遺址從早到晚劃分為三期。第一期文化層和第二期文化層出土遺留風格特徵變化極大,容易區分,兩文化層間亦隔著明顯的間隙層,故推測第一、二期文化的年代相去較遠;相對地,第二期文化層和第三期文化層出土的遺留風格特徵差異小,且可見明顯地承襲因素,故推測第二、三期文化的年代緊相連續。

上述對於三星堆遺址的分期其實只是當年三星堆III區文化層的分期,對整個遺址群的分期而言,並不完整。後續幾次對三星堆I、II區的進一步揭露則在既有的三期文化層之上又發現了第四期文化層(圖二),而此四期文化層基本概括了三星堆遺址群發展的過程,即發掘者根據陶器形態與相對應文化層所主張的「四期說」。

然而,在四期說提出後仍有部分學者對遺址的分期持續進行探討,如李伯謙與李維明在遺址年代下限時間(分別為春秋時代前期和西周中期)有不同看法的「寶墩―三星堆文化二期說」,將遺址上所發現的最晚期文化層均歸入三星堆文化。江章華、王毅、張擎、孫華、許杰、萬嬌則提出「三期說」,認為三星堆遺址群的年代可粗分為寶墩、三星堆與十二橋文化三大期,儘管他們在根據陶器類型的細部分期、分段看法上略有差異。

目前三期說獲得較多學者的支持,而根據孫華觀點,三期說的第一期與四期說的第一期基本相同,為根據新津寶墩遺址命名的新石器時代的寶墩文化,年代約介於公元前2500至1900年,其物質文化與接續的第二期有顯著差異;第二期涵蓋了四期說的第二、三期,屬三星堆文化,年代約介於公元前1700至1200年;第三期為四期說的第四期,屬十二橋文化,年代約介於公元前1200至1000年。第三期文化層出土器物與第二期文化層略有區別,特別在於大量尖底陶器的出現和部分第二期典型陶器類型隨時間推移的逐漸消失。

除了第三期之外,三星堆的前兩期均經歷了文化發展的全過程,而接續的十二橋文化在二十多年來的考古工作後已證實遍布於成都平原之上,以成都十二橋-新一村遺址和金沙遺址群出土遺留最具典型,年代下限約公元前700年。

對於是否需要將十二橋文化獨立於三星堆文化之外,目前學界仍有爭議,其癥結點在於三星堆與十二橋文化間的物質文化延續性,以及十二橋文化新出現常見的尖底陶器是否適於作為兩個考古學文化的識別器(index fossil),畢竟同一個群體日常使用的陶器器類和形制不會恆常不變,而可能受到各種因素影響而產生變異。

--

註一:在黃河中下游同心圓起源論之前,中國文明的起源看法曾有埃及說、印度說、巴比倫說、中亞說、西來說、東西二元論等看法。

註二:古史中的夏朝由於未有考古證據中文字資料的支持,因此真實性仍有待商榷。許多考古、歷史學家推測二里頭文化可能即夏之遺留。

--

作者江柏毅

澳洲國立大學考古學博士,國立清華大學兼任助理教授,