從自然裡看科學:種子傳播到仿生科技的革命

仿生學是一門透過觀察、模仿自然界的結構與機制,來開發新技術與材料的跨領域科學。從魔鬼氈的發明到植物種子的彈射機制,大自然為人類提供了無數創新的靈感。舉例而言,科學家觀察了果莢如何利用內部結構的應力變化將種子高速彈射的機制,進而開發出基於4D列印技術的仿生彈射器。這項技術結合智能材料,可在外界刺激下快速變形,將彈射物快速釋放,擁有在航太與環境工程等領域的應用潛力。本文將帶大家了解仿生學如何從自然中汲取靈感,並將其轉化為實用技術。

撰文|許雅淳

大自然最清楚

李奧納多·達文西曾說:「Learn from nature: that is where our future lies.」(向自然學習,那是我們未來所在),而仿生學 (Biomimetics) 正是人類向自然界學習的最佳體現。當我們走在野外,是否曾被某些植物的種實(種子)「纏住」衣服或鞋帶?這些看似不起眼的種實,其實內藏玄機,常見的魔鬼氈 (Velcro) 發明正是受到了自然界的啟發。

從魔鬼氈看仿生學

1948年,瑞士工程師喬治.德.梅斯特拉爾 (George de Mestral) 一次外出打獵回家後,發現他的褲子跟狗身上都被一種叫牛蒡的種實牢牢氈住。細心觀察後,他發現這些種實擁有微小的芒刺(鉤狀結構),正是這些芒刺與衣物纖維或毛髮纏繞,讓種子得以隨人類或動物擴散。受到啟發後,他發明了現在我們熟悉的魔鬼氈。

作為一門跨領域科學,仿生學透過觀察和模仿自然界中的結構、功能或行為,來設計和開發新技術或新材料。大自然經過近38億年的演化,孕育了許多極具效率和適應性的解決方案,魔鬼氈的發明只是仿生學應用的一個縮影,自然界中還有許多奇妙的種子傳播機制,包含風力、動物、甚至是彈射機制。這些機制不僅讓植物得以生存繁衍,也為科學家提供了無窮的靈感。後文將介紹一種受果莢彈射啟發的仿生設計,以其為例闡述如何從植物的種子傳播機制中提煉技術,並應用至高效能的彈射裝置。

植物中的彈射機制

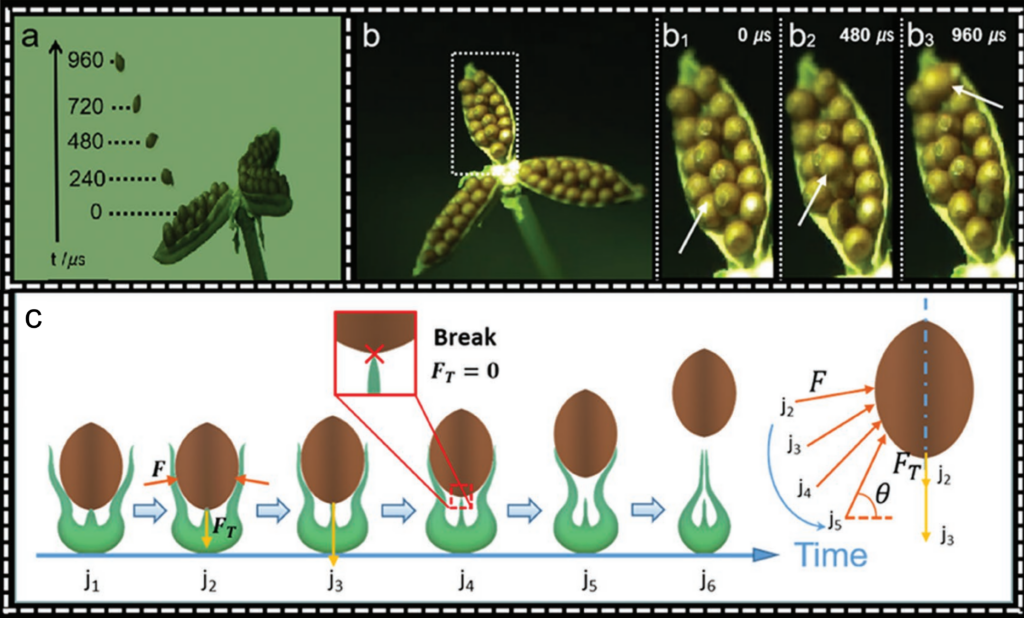

某些植物的種實為了突破地理環境限制,演化出一種快速又有效的傳播方式——自力彈射。以Viola verecunda(堇菜)為例,此植物的種實在發育時呈現球狀,逐漸成熟後會開裂形成三片果莢(豆莢或果瓣),裏頭存放多行種子。隨著果莢逐漸成熟,果莢內部細胞(內壁細胞)會因脫水而收縮,進而累積極大的內應力。當果莢擠壓種子的內應力大於種子的阻力(種子之間或種子與果莢之間)時,上方種子便會依序被彈射釋出,速度最大可達每秒24公尺。而這種高效的機制,主要依賴果莢內部結構的不均勻性。

研究發現,果莢內部細胞(內壁細胞)因含水量不同,導致楊氏係數(抵抗彈性變形的能力)產生差異。在喪失水分的過程中,某些區域快速收縮,並產生應力集中,即累積的內應力集中在特定區域,並在最終引發爆裂,將累積的彈性位能轉換成種子噴射的動能。這種由細胞層次逐步放大的動力轉換,造就了種子的高速度與高加速度的移動,甚至超越了部分動物的肌肉運動。

仿生彈射器的啟發與應用

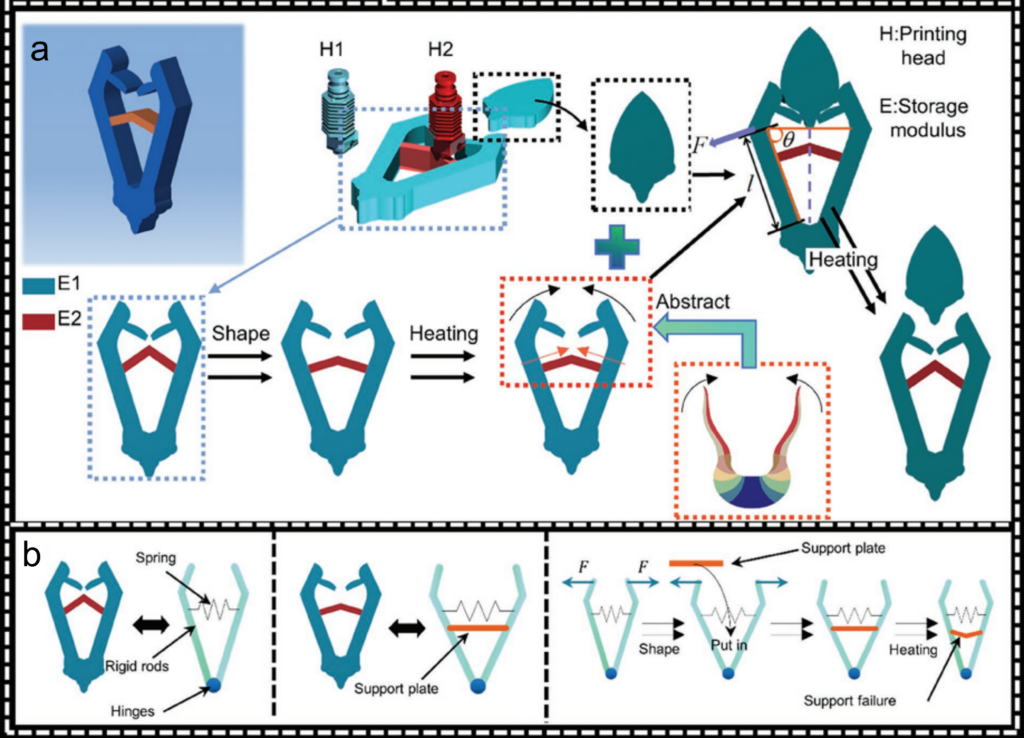

科學家利用Viola verecunda的果莢彈射特性,開發了一種基於4D列印技術的仿生彈射器。4D列印是在3D列印的基礎上,在三維空間中多了另一個維度——時間,此技術使用了能對外界刺激(如溫度、光線或電力)產生變形的智能材料,使列印物件具備動態反應能力。然而,「變形緩慢」是4D列印技術存在的缺點,而科學家們學習果莢的彈射機制,使4D列印的物件也能達到快速變形的能力。

此仿生彈射器包含豆莢模型與彈射模型兩種結構,前者結合了智能材料與一般材料,後者則由單一材料列印而成。在室溫時,豆莢模型中的智能材料如同支撐板將豆莢撐開,進而儲存彈性位能。隨著仿生彈射器被加熱,作為支撐板的智能材料會收縮變形,如同果莢收縮產生內應力,當內應力大於彈射模型與果莢模型之間的阻力(摩擦力)時,便會產生彈射。

此仿生彈射器的設計模擬了果莢彈射機制的三個核心要素:

1.異質結構設計:仿生彈射器在列印時將內部分為多個區域,分別使用不同收縮係數的材料,以模擬果莢中細胞不均勻收縮的特性。

2.應力累積與釋放:透過材料受熱變形與應力集中,仿生結構累積彈性位能,最終在臨界點時快速釋放,進而產生彈射動能。

3.高效能彈射效果:經實驗測試,這種裝置的彈射速度可達每秒3.6公尺,且能連續完成多次彈射。

未來,這類裝置有望應用於航太領域,例如微型衛星的部署、太空垃圾的清理等。

自然與科學的連結

從牛蒡的芒刺到果莢的彈射,大自然的設計智慧啟發著人類技術的創新。仿生彈射器的發明,不僅讓我們看見自然界種子傳播機制的精妙,也展現仿生學在工程領域的巨大潛力。仿生學讓我們重新認識自然的價值、為人類科技帶來創新,更引領我們思考如何與自然共生。下次漫步在校園或公園裡時,或許你也會發現那隱藏在每一片葉子或每一顆種子中的靈感。

參考文獻

- Li, G., Yang, S., Wu, W., Chen, F., Li, X., Tian, Q., ... & Ren, L. (2023). Biomimetic 4D printing catapult: from biological prototype to practical implementation. Advanced Functional Materials, 33(32), 2301286.

- Lebdioui, A. (2022). Nature-inspired innovation policy: Biomimicry as a pathway to leverage biodiversity for economic development. Ecological Economics, 202, 107585.

- Kim, J., Gouripriya, D. A., & Saha, P. (2024). 4D‐Printed, Smart, Multiresponsive Structures and Their Applications. 3D Bioprinting from Lab to Industry, 231-250.