演講側寫

講題:光與奈米─從光學顯微到顯”奈”鏡 (投影片下載)

講師:陽明大學生醫光電工程研究所高甫仁教授兼中華民國物理學會理

側寫:郭毓璞

“Let there be a Year of Light”

今年是聯合國國際文教組織所訂定的國際光之年,其中也包含光污染防治和永續發展等面向,高教授在演講的一開始即強調「好的科技不一定會有好的社會關係,許多高科技也往往造成國家與環境的破壞。」

故事從一千年前的伊拉克開始,在這個富裕而充滿創新的文化中心,海什木(Ibn al-Haytham)造出第一個光學鏡片,中國的墨子更早在兩千年前就於《墨經》中提出光學八條,和海什木一樣用鏡子去解釋幾何光學,並都做出針孔照相機。光學鏡片和理論經過十字軍東征和文藝復興,終於在歐洲發揚光大,各國學者陸續改進顯微鏡技術,荷蘭的詹森(Janssen, 兒子)當初為了要製作偽幣,需要放大鏡來刻版,從而提升了顯微鏡技術,讓人哭笑不得;荷蘭的盧文霍克(Leeuwenhoek)發展出最早期的單鏡片顯微鏡。

鏡頭來到十九世紀的德國耶拿,在這個小鎮裡出了三位影響光學顯微鏡進展的重要人物:卡爾‧蔡司(Carl Zeiss)、恩斯特‧阿貝(Ernst Abbe)以及奧托‧肖特(Otto Schott)。蔡司是個白手起家的玻璃工廠老闆,和通才型教授阿貝是莫逆之交,製造鏡頭時有問題常去求教,甚至在蔡司過世之後還把公司交給阿貝經營。阿貝更展現傑出的經營能力,讓蔡斯公司從地方企業變成跨國公司,直到現在耶拿的蔡司總部門口放的就是阿貝的雕像。科學領域方面,阿貝提出”繞射極限”,指出光學顯微鏡看不到比光波波長更小的物件,幾乎為光學顯微鏡的發展蓋棺論定。肖特則有系統的分類玻璃,提出是材質成份影響一片鏡頭的好壞(色差)而非加工的能力。

由於阿貝提出的繞射極限,二次大戰之前物理學家已經放棄光學顯微鏡,改往電子顯微鏡發展,直到1960年代才所有變化。MIT的人工智慧實驗室創始人之一的閔斯基(Marvin Minsky)為光學顯微鏡進行了改良,他所設計的共軛焦顯微鏡透過增加一個針孔把非焦平面的光給擋住,可以清晰的看到各斷面,再重新組成立體圖形,觀察細胞不用再切片,也就是大家所熟悉的解剖顯微鏡。奇妙的是早在1942年日本的科學家小穴純即提出過類似的結構,惜是發表在日文期刊上,沒有產生如閔斯基一樣大的影響力。在後續眾多科學家的努力之下,並結合電磁波理論,讓共軛焦顯微鏡理論有更深入的發展,使得科學家終於能夠用”光學”顯微鏡看到”奈米”級結構!

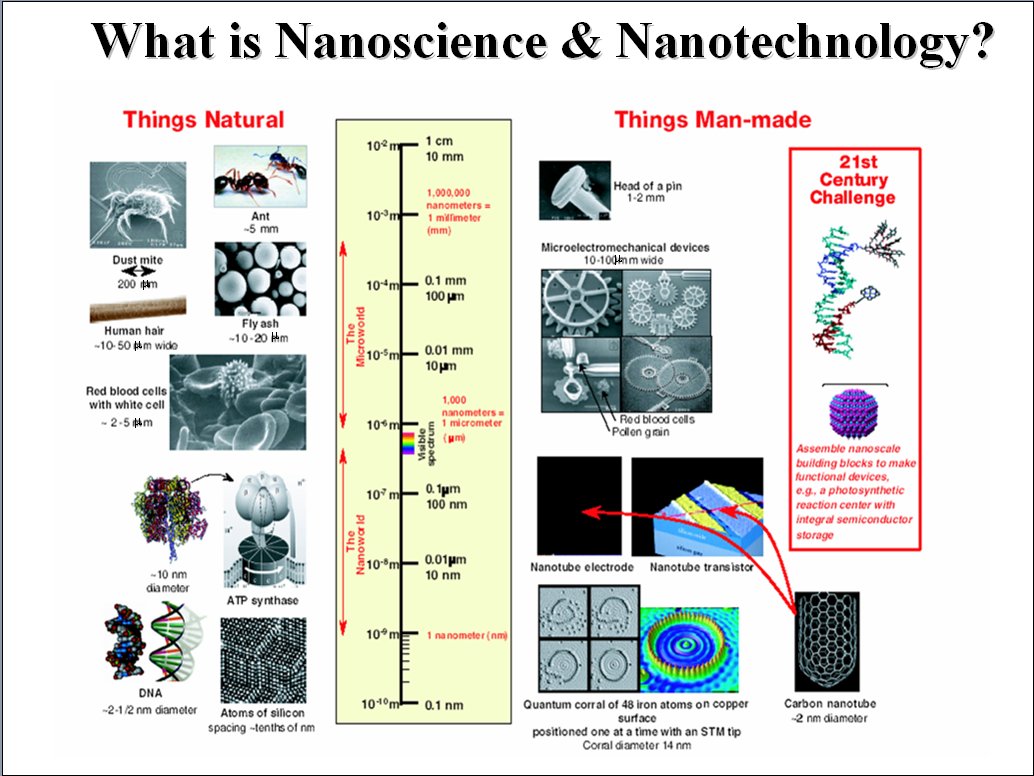

奈米相關的科學與技術涵括了微米到奈米的尺度,包含自然存在(如細胞胞器、DNA)和人為的結構(微機電、奈米碳管等)。即使是改良後的共軛焦顯微鏡,1-100奈米仍是無法觸及的領域,但貝齊格、海爾以及莫納(Eric Betzig, Stefan W. Hell & William E. Moerner)提出的各種超解析顯微鏡,成功看到數十奈米的領域,讓他們一起榮獲了2014年的諾貝爾化學獎。在這三位研究者中以貝齊格的故事最為傳奇,他原先在貝爾實驗室當研究員,被裁撤後回到自家公司當工程師離開學術界,做了幾年以後因導致公司虧損而辭職,自嘲四十歲還一事無成,在人生的谷底僅用五萬美金就和朋友在車庫內完成了超解析顯微鏡,可說是成就非凡境遇也非凡。

超解析度顯微鏡究竟是怎麼辦到的呢?由於目前所知”光子”根本沒有大小,所以應該沒有”光波”產生的解析度極限,繞射極限會產生是因為一次看太多分子,若一次只讓一個分子發光並定位就可以突破;例如古斯塔弗森(Mats Gustafsson) 用網狀構造一次看一點,再用數學模式把他組裝起來。諾貝爾獎得主海爾則是先讓所有分子都發出螢光,再把要觀察的分子周圍的光遮蓋掉,從而提高解析度等等。

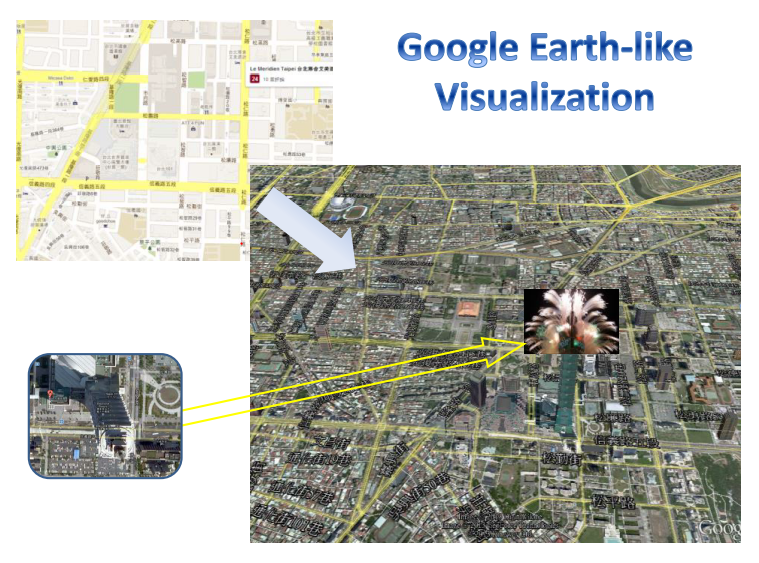

光學顯微鏡的發展就像google地圖的進化,從平面地圖變成3D、動態,綜觀這段歷史,真正的大幅進步就是在科學家勇於去挑戰百年來沒人想過要挑戰的”阿貝繞射極限”,並發現看得越少解析度越高的技術,高老師最後也提到接下來將面臨的將是資料儲存以及處理的課題,想必當科學家再度突破這些難題的時候,我們對微觀世界的認識又可以再更進一步!