演講側寫

講題:「光子」的歷史

講者:臺灣大學物理學系石明豐教授

側寫者:張晏恂

「科學發現的進程,初期人們都未發覺現象背後的問題。」石老師開場的這句話,為今天的演講下了最簡明的註腳。例如光速早期被理所當然地認為是無限的,但天文學的觀察卻發現光速可能有其極限。「這時候它就從”不是個問題”,變成了”一個問題”,然後開始研究,最後找出答案,科學的脈絡一向如此。」石老師如此強調,接著便帶我們一起回到過去,探究「光子」的歷史。

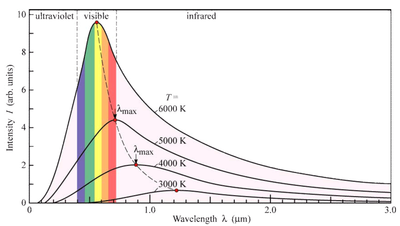

古代的鐵匠早已知曉鐵在高溫時會燒紅,顯現出光亮度和溫度有某種關係,但沒人有知道不同金屬在相同溫度下,是否會呈現出不同的亮度和色澤。1859年,克希何夫(Kirchhoff)提出了黑體理論,試圖排除物體本身顏色的變因來探討這一個問題,同時樹立了影響半世紀光研究的克希何夫挑戰(Kirchhoff’s challenge)。

19世紀後半葉,人們雖然已經有光的波動性的概念,卻沒有人知道光波是否能產生壓力─「光壓」。斯特凡(Stefan)與波茲曼(Boltzmann)從理想氣體假設中得到靈感,推演出理想黑體中光波壓力強度與溫度的四次方成正比;威廉‧維恩 (Wilhelm Wien) 也透過類似的推演驗證了波長與溫度成反比。在這些發現的基礎上,科學家們在19世紀末成功的測量並繪出我們現在所熟悉的連續光譜圖表。

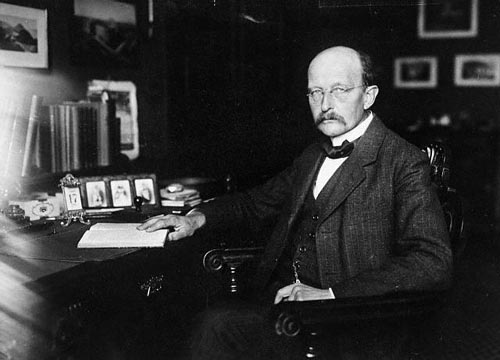

光是一種電磁波的概念,則是晚了光的波動性半世紀才產生的,而這時候科學家才思考到光頻率與攜帶能量之間的關連性。瑞利男爵(Lord Rayleigh, 提出可解釋藍天的瑞利散射)在這個命題上率先突破,推導出頻率與能量成正比,但卻發現在短波長的區間,振動形式與能量多於馬克士威的理論預期。這樣的結果,成了克希何夫挑戰終結的最後一哩路。直到馬克斯‧普朗克(Max Planck)提出了能階和普朗克常數的概念,才終於完備了黑體幅射理論。

到了20世紀初期,赫茲和雷納德(Hertz & Lenard) 發現了光電效應,但此現象卻和當時對光的波長、頻率和能量的了解有所衝突,凸顯了理論的不完備。這些問題直到了1905年,由愛因斯坦引入普朗克猜想,提出光量子的概念才得以完整的解釋,而也因此正式確立了光的粒子性質,開啟了另一扇光研究的大門。

同一時期,遠在地球另一端的印度物理學家波色(Bose),意外在一次機率計算錯誤中,推導出普朗克的輻射定律,但波色當時並沒有深入的去解釋這個結果,只是發覺到電磁波能量在不同的波形中所攜帶的能量是無法區分的。在遭到拒絕刊登研究成果後,波色求助於愛因斯坦,這引發了愛因斯坦去解析原子是否也有相似的模式。將波色的統計方式導入理想氣體方程式,愛因斯坦發現不論是光量子或理想氣體,都符合波色的統計方式,同時也進一步的論證了光量子本身符合熱力學的基本假設。

前前後後半個多世紀的光子歷史,到此也即將告一段落,而在演講的最後一階段,石老師也和我們分享光的一個有趣性質:「光子的卜杯」(Hong-Ou-Mandel effect),由於光疏與光密材質所造成的光相位差,以及光的粒子與波動的雙重性產生的相消性干涉,雙光子一起反射和折射的機率為零,也就是「光子卜不出發生機率應有1/2的聖杯」,實在是相當有趣的現象。

人們從完全不了解光的來源,到晚近的克西荷夫、普朗克等人建構黑體輻射理論,愛因斯坦提出光量子的概念來解構、描述光的各種現象,「但人們還是不曉得光的本質就竟是什麼,這還是科學家在傷腦筋的問題」石老師感嘆的說到,不過從光研究的歷史可以看出,科學進程的脈絡就是不斷發掘問題並一點一點的去了解,然後就這麼輪迴著。「也許,那只是我們還沒有提出一個合適的問題。」