龍在今日仍常被認為是華人社會裡共同的歷史文化認同象徵,但其本質、原始形象、後期演變過程迄今仍得不到普遍性解釋。本文綜合考古學、甲骨學和文字學研究,從商代晚期文字談龍。「龍」字所實際描繪的應是一條爬蟲動物,若再從古音來探討,龍與蟒其實非常接近。學者研究主張商代的龍是一種能夠通天的神物,也是巫覡溝通天地的助手,且與水有關,可能也是社會階級的標識。從卜辭可知商代的龍是能夠帶來災禍與降雨的神祇,也用於表地名、先祖妣稱謂和最常見的方國名。

撰文|江柏毅

龍作為古老的文化現象,至今仍常被認為是華人社會裡共同的歷史認同象徵。今日人們談起龍,腦海裡所浮現的往往是銅鈴大眼、長吻帶鬚、蛇軀帶鱗、鬣毛、頭上長角的張牙舞爪獸形,但根據藝術史研究,如此的龍形象其實是直到宋、元時期才逐漸定型(註一),而在此之前,龍的形象其實是不斷在變動的。根據許慎《說文解字》:「龍,鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長,春分而登天,秋分而潛淵。」漢代的龍是一種能夠幻化、升天入淵的神物。不過綜觀古今,龍其實有著相當多元、多重的形象和地位,不僅為古人所信仰、敬畏,也曾與政治結合,成為王權的象徵。龍的形象頻繁出現在歷代各種藝術創作上,但龍的本質為何?原始形象從何而來?又如何演變成今日的形象?這些問題迄今仍得不到普遍認可的解釋,但中國考古學作為一門兼具時間深度與科學檢驗的人文學科,在結合其他學科的研究成果之下,其實能為這些棘手問題帶來一定程度的理性解釋。

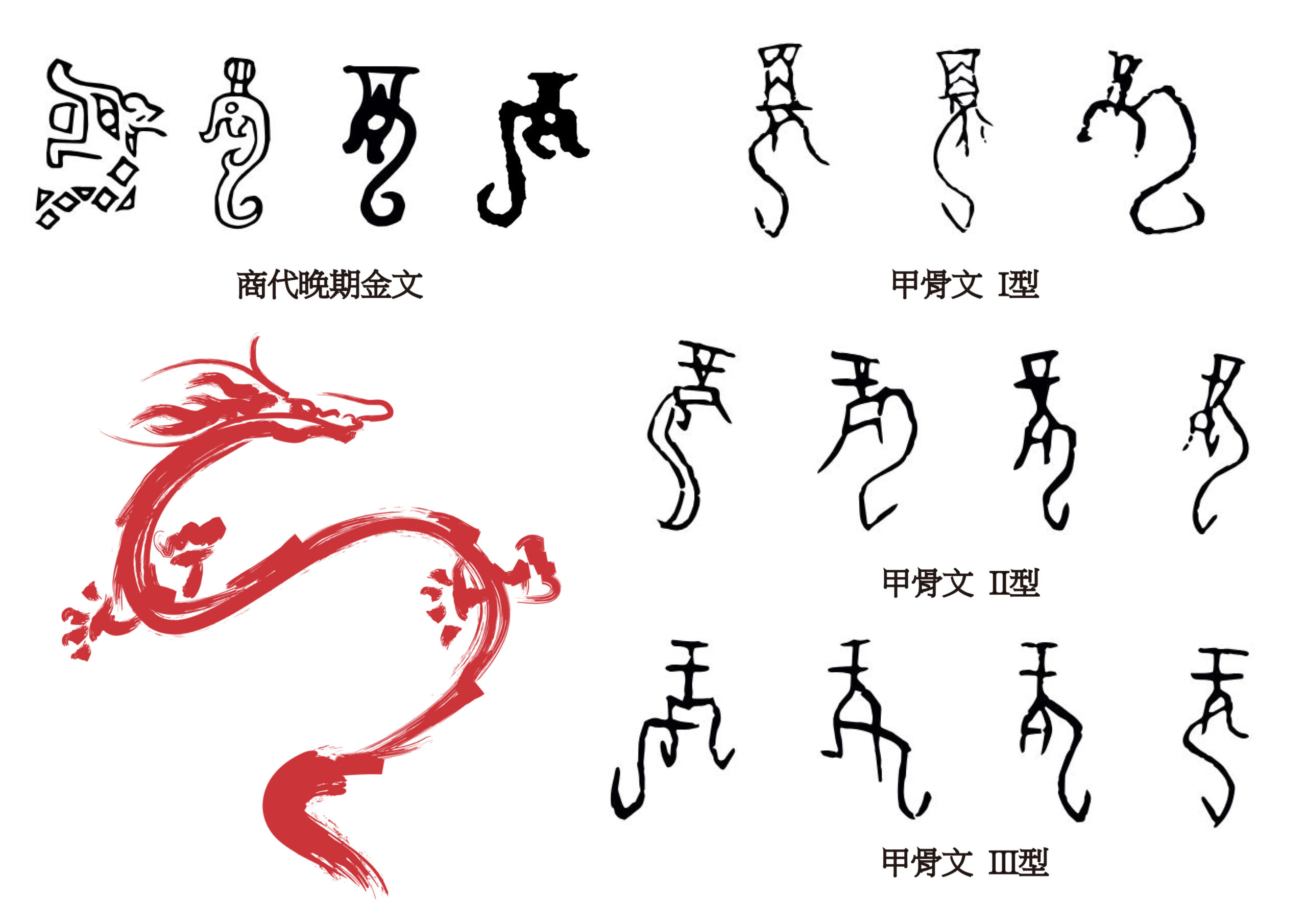

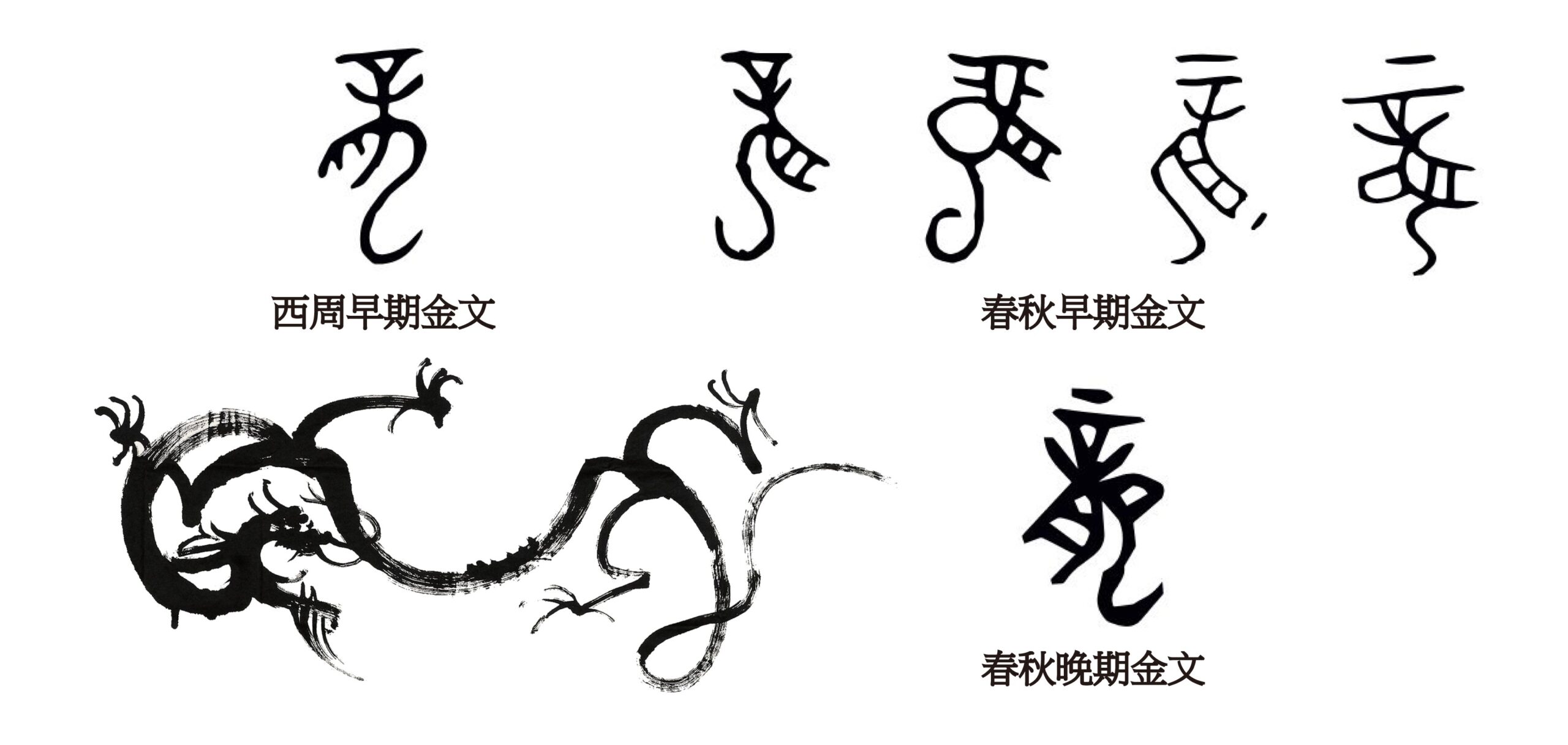

保守而言,目前中國最早確切為龍的形象見於商代晚期象形的甲骨文與金文(圖一),距今約3300至3100年(註二)。甲骨文的「龍」字可粗分為三型,差異點主要在龍的冠角上,但從卜辭辭例可知它們都是同一字的異體。「龍」字的共同特徵包含:(一)軀體細長而蜿蜒,尾部後捲上翹;(二)口部大張,上頷長且外翻、下頷短,口內上下均有內勾的利牙;(三)張大的龍口與尾部朝不同方向;以及(四)頭頂上的冠角可細分為I型的平頂瓶狀、II型的「辛」形或由「辛」形簡化而來的三角形,以及從II型進一步簡省,由兩短橫畫與一豎筆結合而來的III型。商代晚期金文的「龍」字較甲骨文更加寫實,留有更多形象細節。至於兩周金文的「龍」字則是在商代晚期文字基礎上的抽象化、筆畫化發展(圖二)。

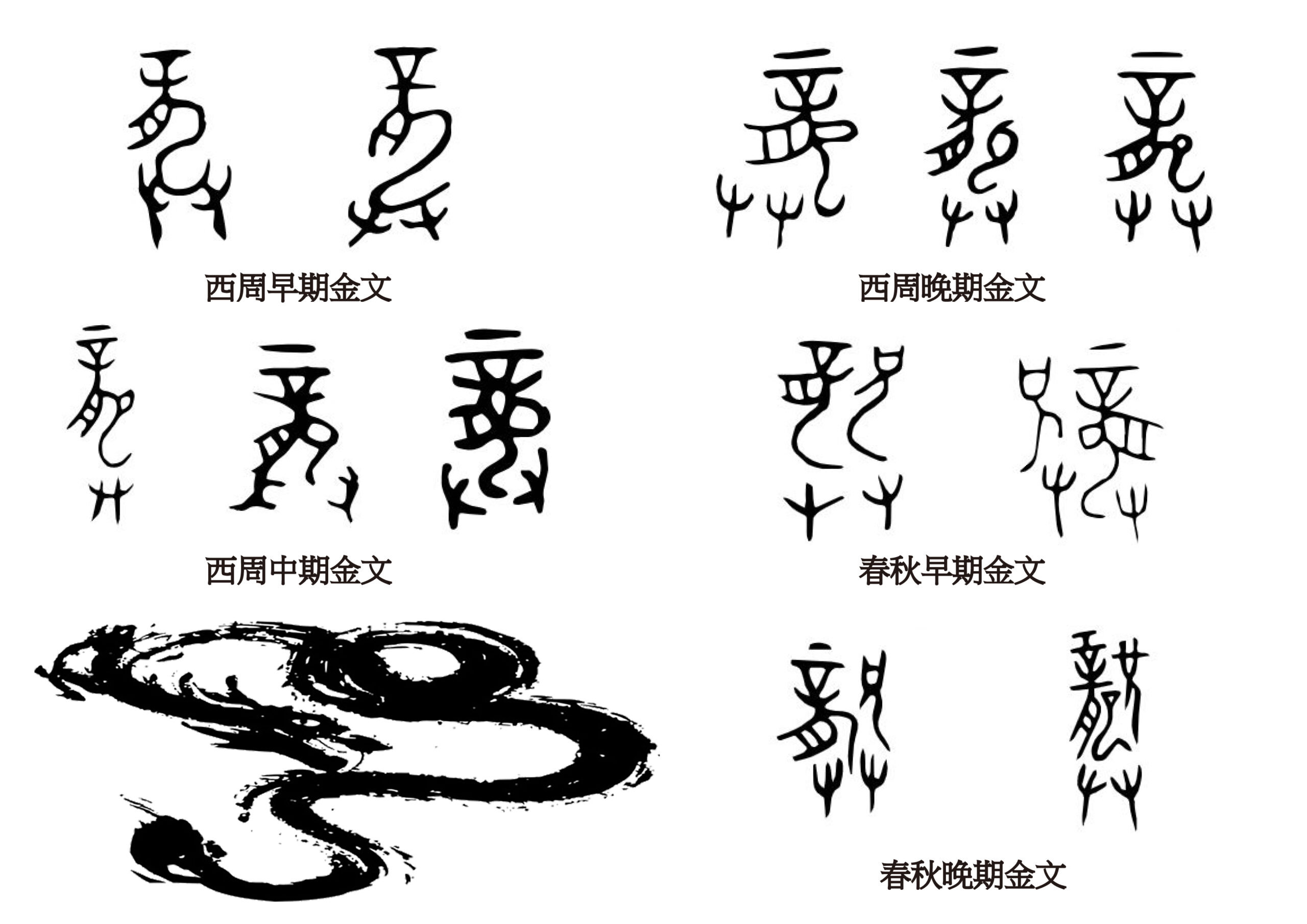

另從商代晚期金文、甲骨文和兩周金文「龏」字所从之構件「龍」來觀察,其形態變化也與上揭「龍」字類似(圖三、四),甚至更能清晰看出「龍」字在商周時期的演變。西周早期金文的「龍」字還保留著整體的形式,但隨著時間遞嬗龍嘴逐漸演變為「月(肉)」形,致使許慎誤以為「龍」字「从肉」;而小篆的「龍」字龍身已從頭部分離,也導致許慎誤以為「龍」字右半為「肉飛之形」;至於《說文》所述「龍」字「童省聲」,其實僅是龍冠角的訛變。

另有一個或釋為「肙」(蜎)、「眴」、「虯」(無角龍)、「螾」、「」字省筆的甲骨文未釋字(圖五)也曾在早年被誤以為是「龍」字,但自1939年唐蘭主張應屬不同字之後已獲得釐清。唐蘭指出「龍… 虯曲而尾嚮外,此蟠結而尾嚮內,其形迥異。」說明兩字確實不同,這個未釋字應是某種條形或渦形動物的象形。

商代金文和甲骨文的「龍」無足,如懸空般看似飛翔,曾有學者從天文的角度主張該字即二十八星宿中角、亢、氐、房、心、尾、箕七宿彼此相連而成之東宮蒼龍,但此看法在星體的相連上不僅略帶些許任意專斷,也在無明確證據支持下預設了商代已有二十八星宿與四象概念的存在(註三)。

若根據甲骨文動物字的常例,「龍」字其實都應該要轉九十度來看,也因此「龍」字所實際描繪的主體應是一條爬蟲動物。若再從古音來探討,「龍」與「蟒」其實非常接近,龍屬來紐東部,蟒屬明紐陽部,從聲紐來說,來、明二紐關係近。《左傳・昭公二十九年》注:「龍讀為尨母」,尨聲紐為明紐,從韻部說則為東、陽旁轉。《初學記》卷三十引漢代緯書《春秋元命苞》中記載:「龍之言,萌也。」以萌作為龍的音訓,萌正是明紐陽部。尨音近於萌,所以龍字古音讀若萌。

從商代晚期金文的「龍」、「龏」二字可觀察到龍的身軀偶見帶爪,且不甚明顯,而蟒身軀在肛門兩側其實的確可見到所剩不多的爪狀退化後肢,因此有學者直觀地推測商代晚期的「龍」字其實很可能便源自於蟒,至於龍首上的冠角,則可能是巨蟒頭部的肉瘤。從具象的龍鼎銘文「龍」字來看,龍首下七個似相互銜接的幾何形紋便像極了蟒鱗(圖一)。

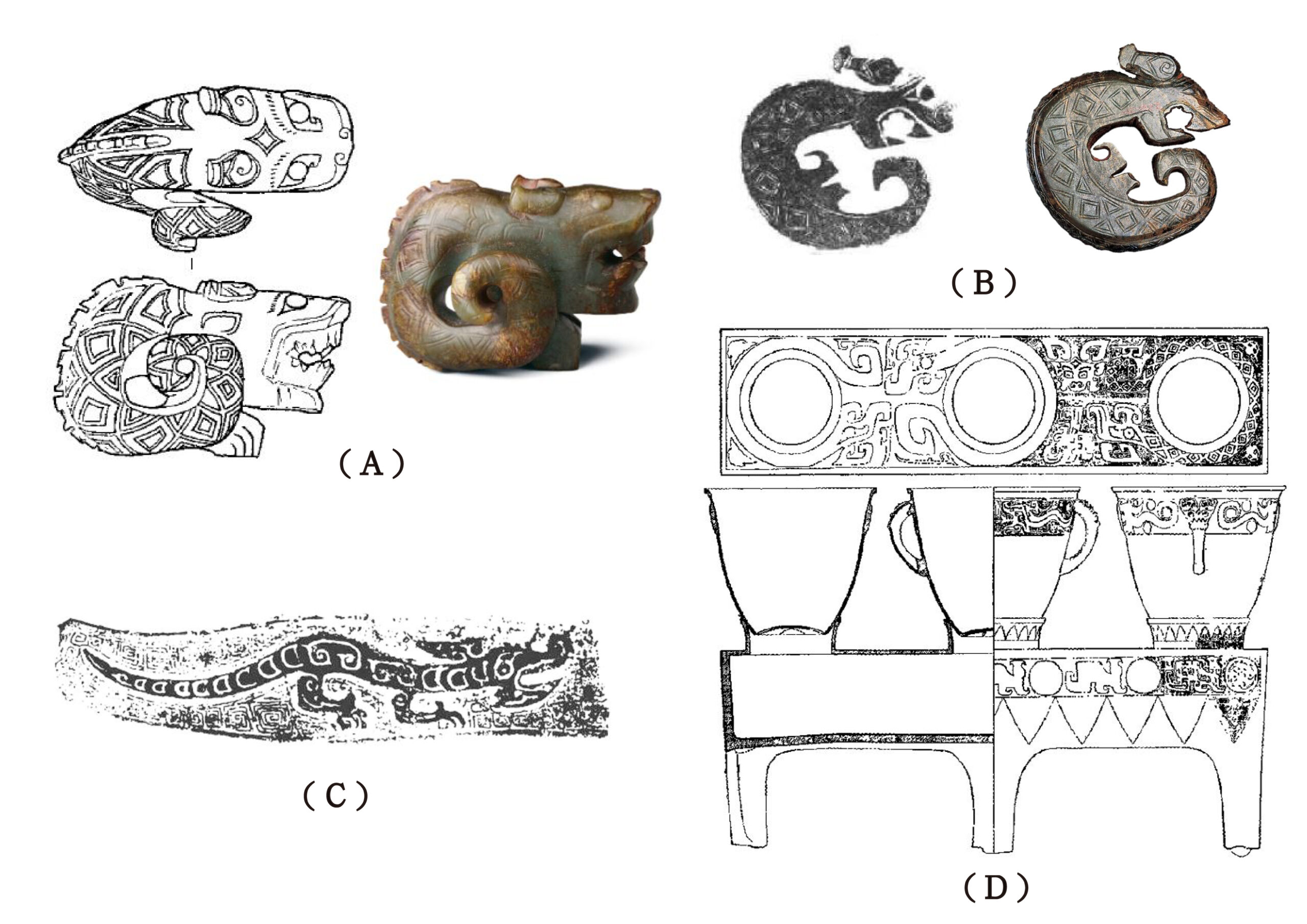

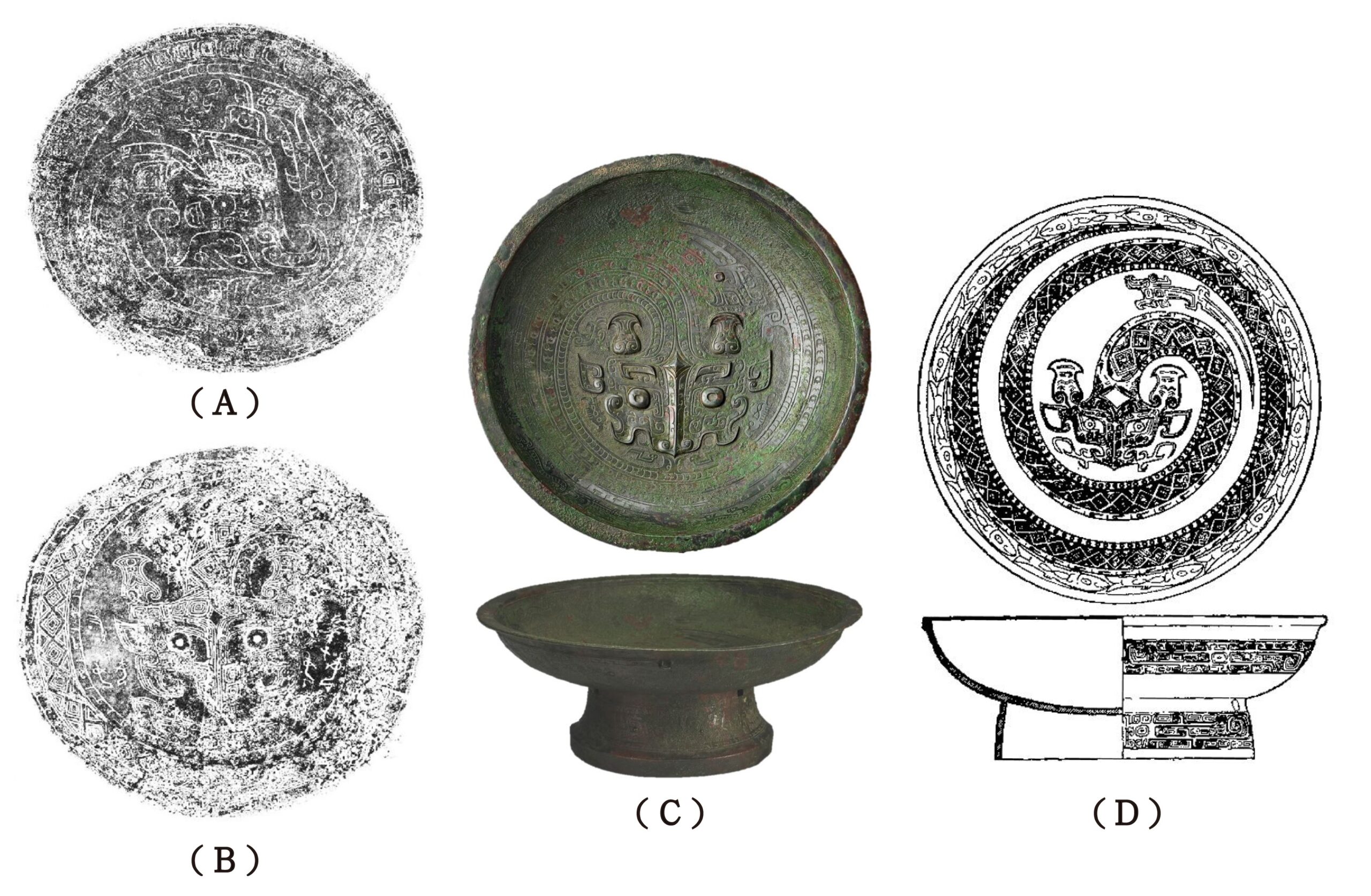

商代考古發現有數量龐大動物形或帶動物紋的各式材質器物,在排除那些可輕易識別出的現實世界動物形象後,仍有許多外形顯得奇特,明顯出自人們的想像,那麼它們哪些又能夠明確地被稱作龍呢?張光直曾打趣地表示:「凡是與現實世界中的動物對不上而又不宜稱為饕餮、肥遺、或夔的動物便是龍了。」不幸的是,其實我們對於文獻所載之饕餮、肥遺和夔具體形象為何,從過於精省籠統的文字敘述其實也難以掌握。基於此,若要有效識別商代器物中的龍,理性而言應回到同時代象形文字的比對。循此思路,可歸之於龍形或帶龍紋的商代器物其實相當多,著名如殷墟婦好墓出土的玉龍、龍形玉璜、司母辛四足觥蓋側龍紋、三聯甗案面上的盤卷狀龍紋(圖六)、青銅盤底蟠龍紋、國立故宮博物院藏蟠龍紋盤、小屯村北M18出土青銅盤底蟠龍紋(圖七)、震旦博物館藏商代玉龍、殷墟西北岡1400號大墓出土寢小室盂底部龍紋(圖八)等。它們的外形多保有「龍」字的共同特徵,惟龍的身形、姿態各異,但如此差異所反映的,僅是工匠根據器物外形、結構所作的藝術化調整,而非龍實際形態的多元。

商代的龍究竟扮演著什麼樣的角色呢?有學者結合文獻記載與民族學觀察,推測當時龍被認可為一種能夠通天的神物,其形象之所以施於器物上,意義在表達龍為巫覡溝通天地的助手。也有學者從粗略的統計數字發現龍紋多施於水器,且常伴隨有魚紋,因此認為龍與水有關。學者也發現龍紋多見於王室成員或中、高階貴族墓隨葬品上,而在低階貴族或平民墓隨葬品中幾乎付之闕如,此現象似乎表明龍在當時可能也是社會階級的標識。那麼在晚商甲骨文中我們是否也能夠找到相近的文化義涵呢?

在卜辭裡「龍」字主要有以下幾種意思:

- 能夠帶來災禍與降雨的神祇。從《合》32439「已巳,貞其尋龍」可知龍是受到商人祭祀的神祇;商人也會懷疑龍是導致生病、眼疾、肘傷的原由,如《合》13625「貞,有疾目,不其龍」、《合》13677「貞,疾肘,龍」、《合》376「乙巳卜,㱿,貞有疾身,不其龍」;商人也認為龍作為神衹能夠影響降雨,如《合》13002「乙未卜,龍亡其雨」;另從《合》29990「叀庚烄,又雨」、「其乍龍于凡田,又雨」和「…雨。吉」的連續卜問可知「作龍」這種不明行為的目的是為了求雨。

- 先祖妣之稱謂,如《合》659「御婦于龍甲」、《合》3007「貞,御子央于龍甲」和《合》21805「庚子子卜,惟小御龍母」,龍甲、龍母是被以御祭祭祀的龍方先祖妣。

- 地名,如《合》36825「己巳王卜,才龍,貞今日步于,亡災。才十月又二」,意思是十月二日己巳日這天商王在龍地占卜,貞問今日若巡視地,會不會有災禍發生?又如《合補》10412「戊戌,貞,令眾涉龍淵北,亡禍」,意思是貞問命令社會地位低下的「眾」人渡過龍淵不會發生災禍吧?

- 方國名,這是卜辭中「龍」字最普遍的用法,專指地望同羌方、彭、耳接近,位於商西北的龍方。龍方早期曾與商為敵對關係,在武丁執政中期偏早階段商王曾調兵遣將攻打龍方,《合》6476「貞,王叀龍方伐」、「王隹龍方伐」的正反對貞卜問的正是商王是否要討伐龍方?類似的貞問也見於《合》6585「貞,乎帚妌伐龍方」,貞問是否不要讓婦妌帶領軍隊征討龍方?龍方在被征服後臣服於商,成了商的屬國,為商從事農業種植、田獵並納貢,《合》272「貞,乎龍以羌」、「乎龍以羌」為正反貞問是否要求龍方納貢羌人。商與龍方也有通婚關係,《合》17544「婦龍示三十」內容似記載龍方女子嫁給商王。商王也曾關心龍方,如《合》4656「貞,龍其㞢禍」即是商王貞問龍方未來是否會發生災禍;《合》10187「丁未卜…龍方降熯」則是關心龍方是否發生旱災?

註釋

註一:宋代郭若虛在《圖畫見聞志・敘畫各異》中提出「畫龍者,折出三停,分成九似。窮游泳蜿蜒之妙,得回蟠升降之宜,仍要鬃鬣肘毛,筆畫壯快,直自肉中生出為佳也。」其自注云:「三停」是「自首至膊,膊至腰,腰至尾也」;「九似」為「角似鹿,頭似駝,眼似鬼,項似蛇,腹似蜃,鱗 似魚,爪似鷹,掌似虎,耳似牛也」。又說「凡畫龍,開口者易為巧,合口者難為功。畫家稱開口貓兒合口龍,言其兩難也。」宋代的畫龍理論將龍的形象作了規定性闡述,使歷代具有不同程度隨意性的龍形象走上規範化,此後龍的形象基本上皆以此為據。

註二:有許多學者將中國最早的龍形象上推至新石器時代的發現,儘管它們大多有著異於現生動物的外觀,但這些考古遺留其實皆無直接證據可資證明它們的確可稱作龍。

註三:學界對於二十八星宿究竟起源於何時,除了來自曾侯乙墓二十八星宿漆箱星圖的確切證據可知戰國初年已有,並沒有定論,而另有西周初年說、商代晚期說、新石器時代說等。商代是否已認識東宮七宿在卜辭中也無法看到任何證據。

參考文獻

- 王建軍、楊銘洋

2022〈殷商時期的龍方及其相關問題〉,《中原文物》第六期,頁128-137。 - 中國社會科學院考古研究所(編著)

1980《殷墟婦好墓》,北京:文物出版社。 - 中國社會科學院考古研究所安陽工作隊

1981〈安陽小屯村北的兩座殷代墓〉,《考古學報》第四期,頁491-518。 - 吉成名

2002《中國崇龍習俗》,天津:天津古籍出版社。 - 朱鳳瀚

2000〈說殷墟甲骨文中的「龍」字及相關諸字〉,《故宮博物院院刊》第六期,頁12-17。 - 孫亞冰、林歡

2010《商代地理與方國》,北京:中國社會科學出版社。 - 張光直

1981〈商周青銅器上的動物紋樣〉,《考古與文物》第二期,頁53-68。 - 彭邦炯

1996〈卜辭所見龍人及相關國族研究〉,《殷都學刊》第四期,頁4-12。 - 單育辰

2020《甲骨文所見動物研究》,上海:上海古籍出版社。 - 馮時

2011〈龍的來源 – 一個古老文化現象的考古學觀察〉,《濮陽職業技術學院學報》第五期,頁1-4、21。

2011《百年來甲骨文天文曆法研究》,北京:中國社會科學出版社。

2017《中國天文考古學》,北京:中國社會科學出版社。 - 劉一曼

2004〈略論甲骨文與殷墟文物中的龍〉,輯於中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室編,《三代考古》(一),頁371-382,北京:科學出版社。 - 劉志雄、楊靜榮

2001《龍的身世》,台北:臺灣商務印書館。 - 蔡哲茂

1999〈釋肙〉,輯於周鳳五、林素清編,《古文字學論文集》,頁15-36,台北:國立編譯館。 - 蔡慶良

2010《商代玉器》,台北:財團法人震旦文教基金會。