在複賽時主講「人類如何知道光速是有限的」以耳目一新的開場、親自進行的實驗結果取勝的「附建中」,決賽改以「光的偏振性及其應用」發表,是少數在複賽、決賽中發表不同主題的隊伍。

17世紀,當物理界仍陷波動、微粒之爭之時,方解石的「雙折射」現象便已被發現。直到19世紀初確立光的波動性後,才終於明確提出「偏振」概念。

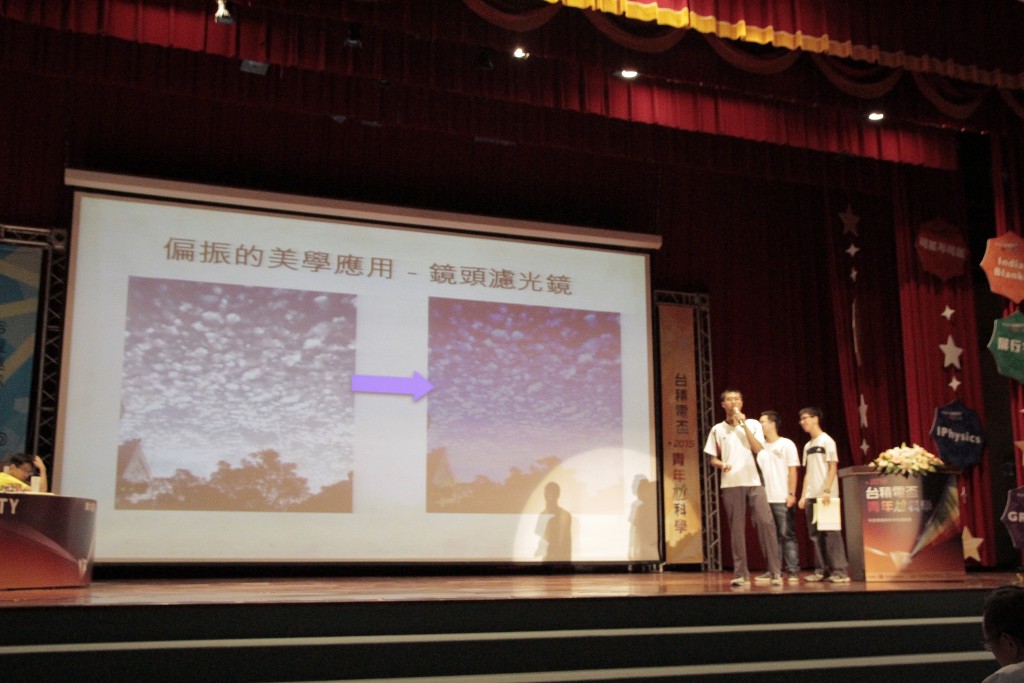

「附建中」用直觀的繩波與柵欄解釋偏振原理、介紹3D眼鏡和減光鏡等常見應用後,最後不忘簡要整理「偏振」現象在科學史中的過去與未來。投影片中樹根與枝葉的示意圖讓人印象深刻,也切合科學現象從前人累積到未來展望的意象。

上述歷史脈絡的鋪陳,引起提問隊伍「屏行宇宙」的好奇,為何之中相隔兩百多年,而科學界無法提出有效解釋?其中的癥結就在於17世紀時,人們尚未認清光波的性質,而試圖以縱波解釋種種光學現象,而偏振是專屬於橫波的性質,當然無法順利解釋。

偏振現象在生活中有許多應用,于淑君老師提問動手嘗試的經驗,他們分享實地搭配偏振片拍攝天空的過程。而王道還老師則追問3D眼鏡的運作細節,這時製作簡報的巧思才讓大家注意─圖解中箭頭的水平、垂直與偏振片的方向其實有所配合。即使只是短短幾秒的呈現也要求嚴謹,足見參賽者的用心。而隊員陳煒元也因準備充分,於回答問題時展現令人印象深刻的深度知識,獲得最佳回覆獎!